Charlotte Salomon

Voolen Edward van (dir.), Charlotte Salomon : « Vie ? ou théâtre ? », Munich ; Berlin ; Londres ; Paris, Prestel ; Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 2005

Charlotte Salomon : « Vie ? ou théâtre ? », Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, 23 septembre 1992 – 3 janvier 1993

→Charlotte Salomon : « Vie ? ou théâtre ? », Musée Masséna, Nice, 5 février – 24 mai 2016

Peintre allemande.

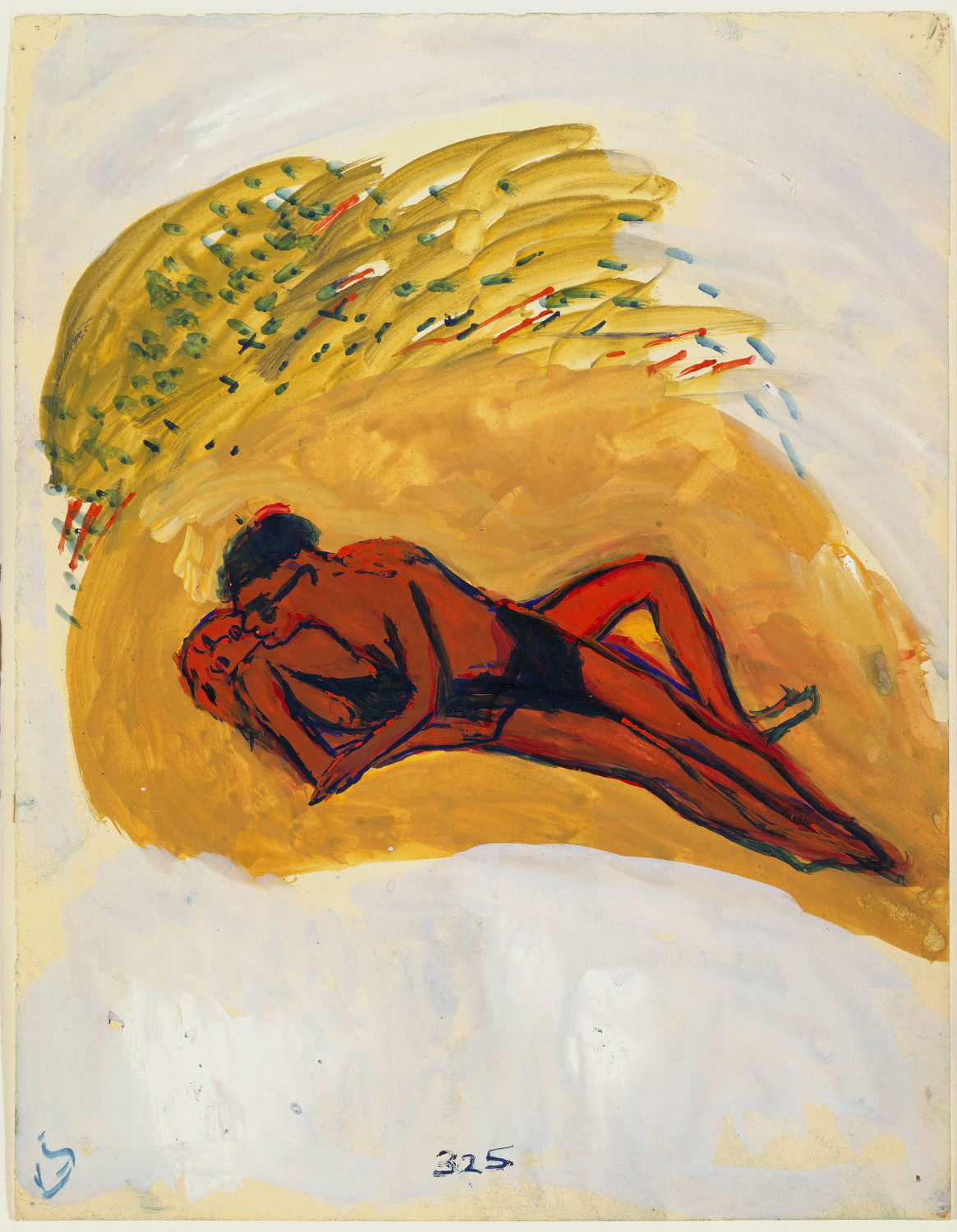

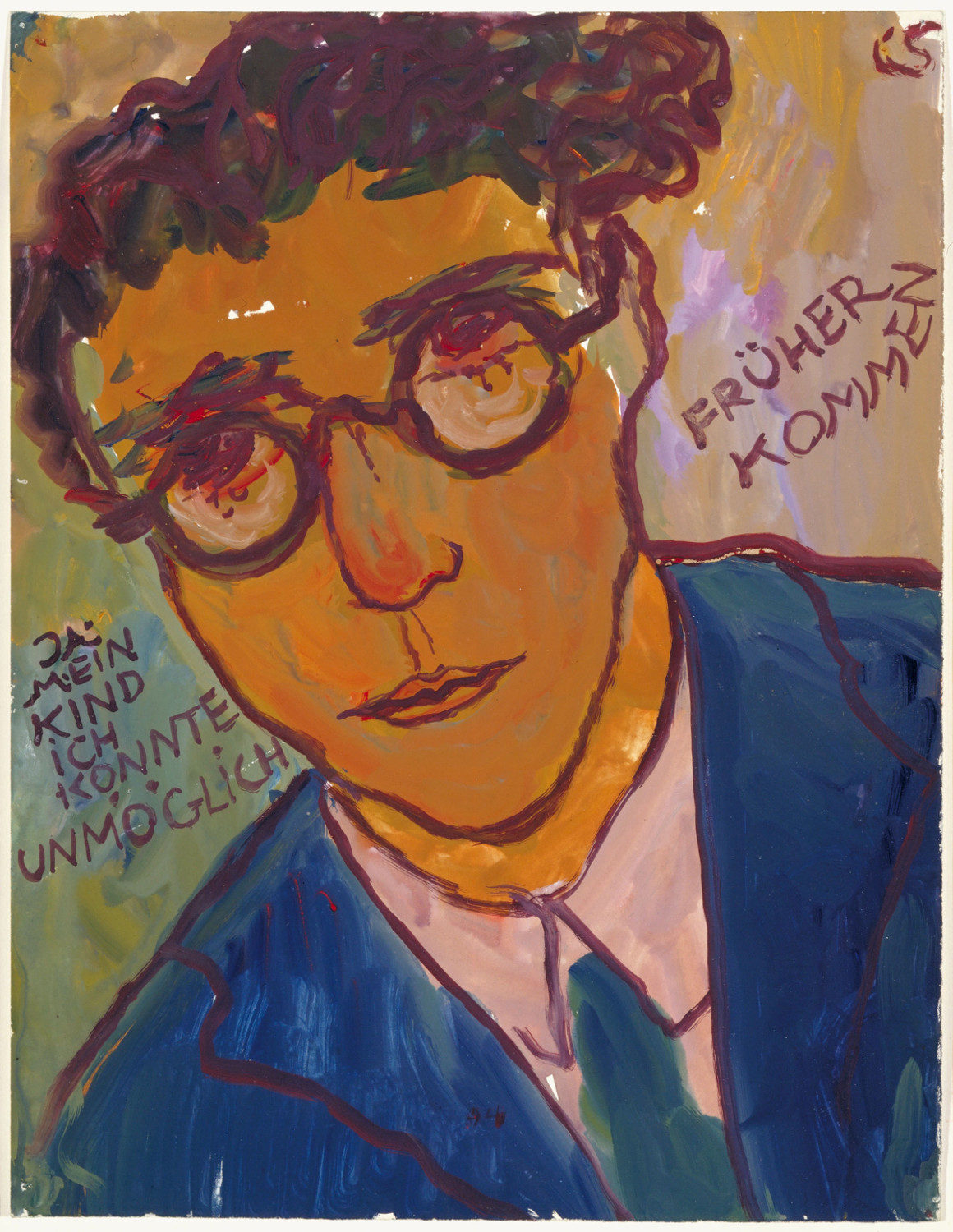

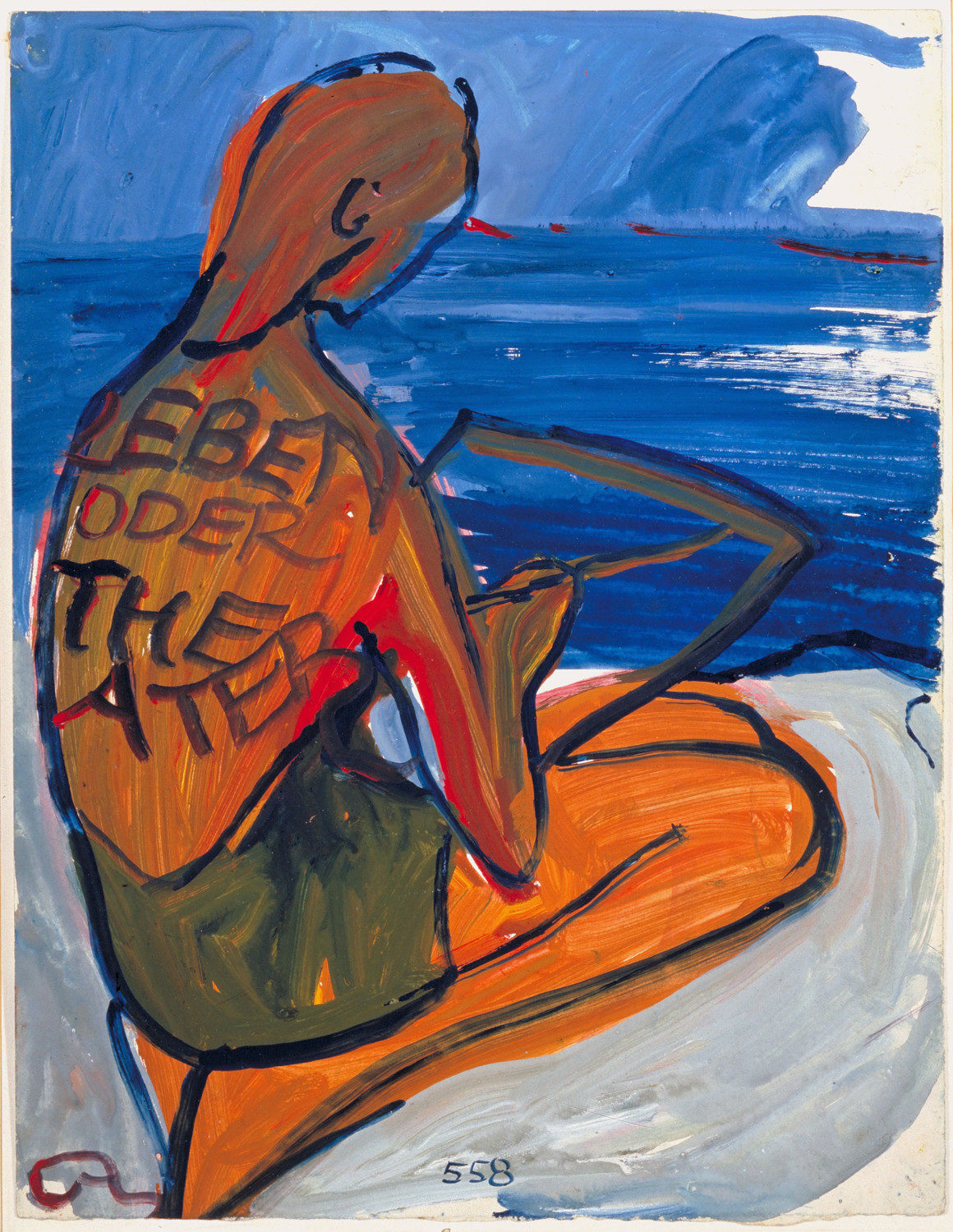

Charlotte Salomon est l’auteure d’une œuvre unique, totale : Vie ? ou Théâtre ? Ce récit d’une vie en images, textes et musique, construit comme une pièce de théâtre, nourri des influences de Munch, Modigliani, Matisse, des expressionnistes allemands, et surtout de Van Gogh, qui évolue d’un style naïf, proche de l’enluminure, à une écriture très personnelle, proche du graffiti, met en scène, en les imbriquant étroitement, autobiographie et histoire, qu’elle place sous la menace d’une fin imminente. La découverte des fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, lors d’un voyage à Rome, est décisive pour cette jeune artiste juive qui, en 1935, est admise à l’Union des écoles nationales des arts libres et appliqués de Berlin. Réfugiée dans le sud de la France à partir de 1939, elle découvre, lorsque sa grand-mère se défenestre, qu’elle appartient à une longue lignée de suicidés, parmi lesquelles sa mère Franziska, qu’elle pensait morte de la grippe. Entre 1940 et 1942, face à cette fatalité familiale, dans un monde en décomposition, enfermée dans une chambre d’hôtel, elle réalise 1 325 gouaches et en choisit 769 qui formeront la version autorisée de son œuvre. Ce Singspiel (ancêtre de l’opérette), intitulé Drei Farben Oper [« Opéra des trois couleurs »], sans doute en référence au Dreigroschen Oper [Opéra de quat’sous] de Brecht, est d’une infinie complexité. Il débute par une mélodie fredonnée, à partir de laquelle s’ébauche un texte, que l’artiste chante jusqu’au moment où la gouache semble achevée. Le texte comporte de nombreuses indications musicales, des extraits de Bach, Schubert, des chansons populaires allemandes qui ont souvent servi de point de départ à l’élaboration du dessin, puisque c’est en chantant que celui-ci « venait ».

Ainsi, les dialogues et les commentaires de la narratrice étaient censés être chantés. Le texte-calligramme, comprenant les indications musicales, est inscrit, jusqu’à la fin du prologue, sur du papier calque, positionné sur chacun des feuillets ; dans la partie principale, les mots intègrent la composition des gouaches, l’envahissent, pour devenir, dans l’épilogue, des images à part entière. La peintre fait montre d’une impressionnante culture musicale, littéraire, mais aussi cinématographique, construisant son œuvre par plans-séquences, effets de zoom, à la façon d’un véritable story-board. Une fois son œuvre achevée, elle confie l’ensemble des gouaches à son ami, le médecin de Villefranche-sur-Mer, en lui disant : « C’est toute ma vie. » Peu de temps après, elle est dénoncée, arrêtée avec Alexandre Nagler, l’homme qu’elle venait d’épouser, et déportée à Auschwitz, où, enceinte de cinq mois, elle est assassinée. Si son œuvre retrace très précisément les étapes de la tragédie que vivent les Juifs d’Europe, la classer dans la catégorie du témoignage reviendrait à la priver de sa dimension essentielle : au terme de ce qui apparaît comme une véritable performance artistique – spectacle mais aussi défi –, le personnage de Charlotte Kann, s’appropriant son histoire, devient l’artiste C. Salomon.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ?

Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ?