Helena Almeida

Almeida Bernardo; Butler Cornelia (dir.), Helena Almeida, cat. expo., Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto; Jeu de Paume, Paris; WIELS, Bruxelles, (16 octobre 2015 – 10 janvier 2016; 9 février – 22 mai 2016; 8 septembre – 10 janvier 2016), Paris, Jeu de Paume; Porto, Museu de Arte Contemporânea de Serralves; Bruxelles, WEILS, 2000

→Carlos Isabel (dir.), Helena Almeida : tela rosa para vestir, cat. expo., Fundación Telefónica, Madrid, (19 novembre 2008 – 18 janvier 2009), Madrid, Fundación Telefónica, 2008

→de Corral Maria, Helena Almeida, cat. expo., Centro Galego de arte contemporánea, Saint-Jacques-de-Compostelle, (14 janvier – 19 mars 2000), Saint-Jacques-de-Compostelle, Centro Galego de Arte Contemporánea, 2000

Helena Almeida, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto; Jeu de Paume, Paris; WIELS, Bruxelles, 16 octobre 2015 – 10 janvier 2016; 9 février – 22 mai 2016; 8 septembre – 10 janvier 2016

→Helena Almeida : tela rosa para vestir, Fundación Telefónica (Madrid), 19 Novembre 2008 – 18 Janvier 2009

→Helena Almeida, Centro Galego de arte contemporánea, Saint-Jacques-de-Compostelle, 14 janvier – 19 mars 2000

Photographe et artiste visuelle portugaise.

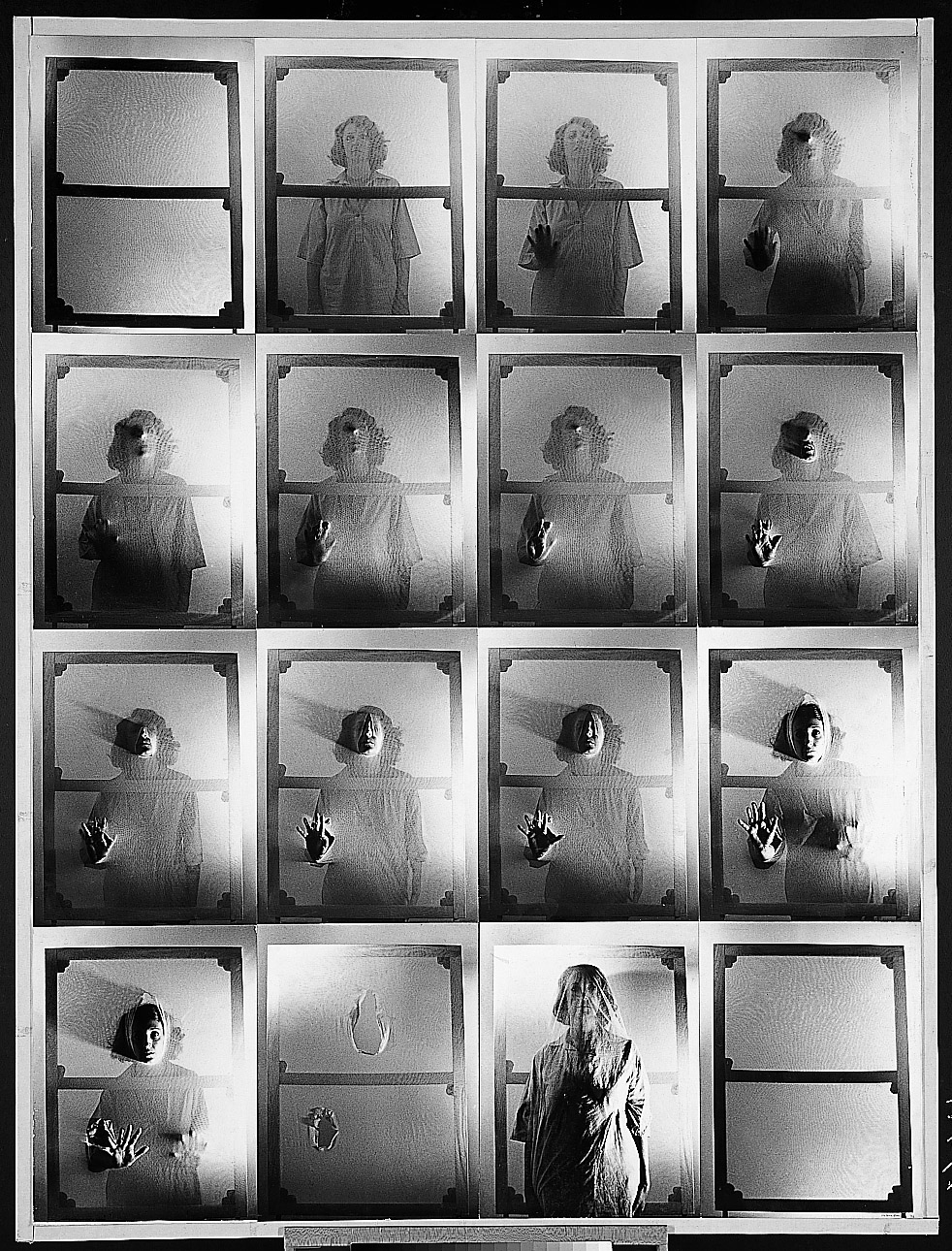

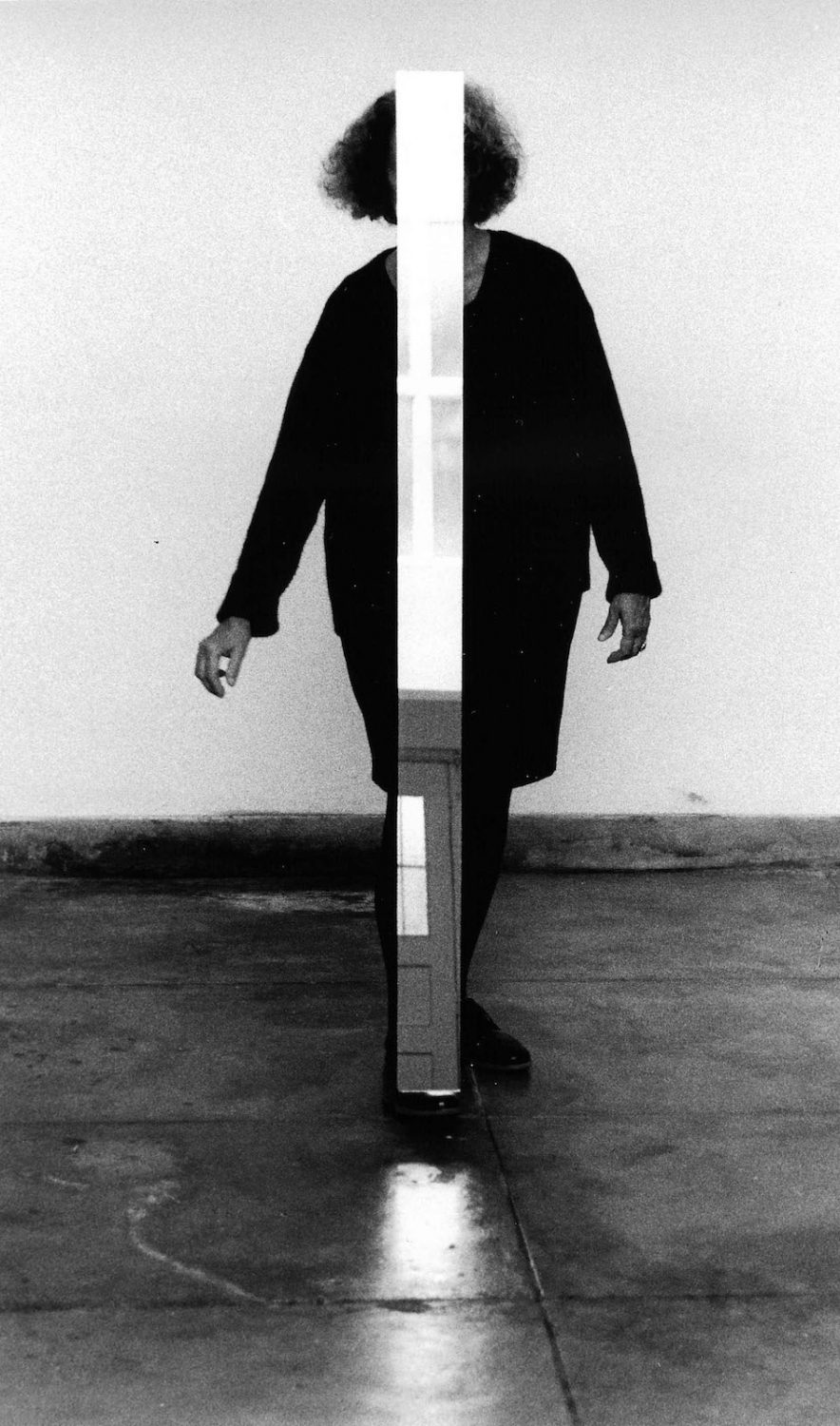

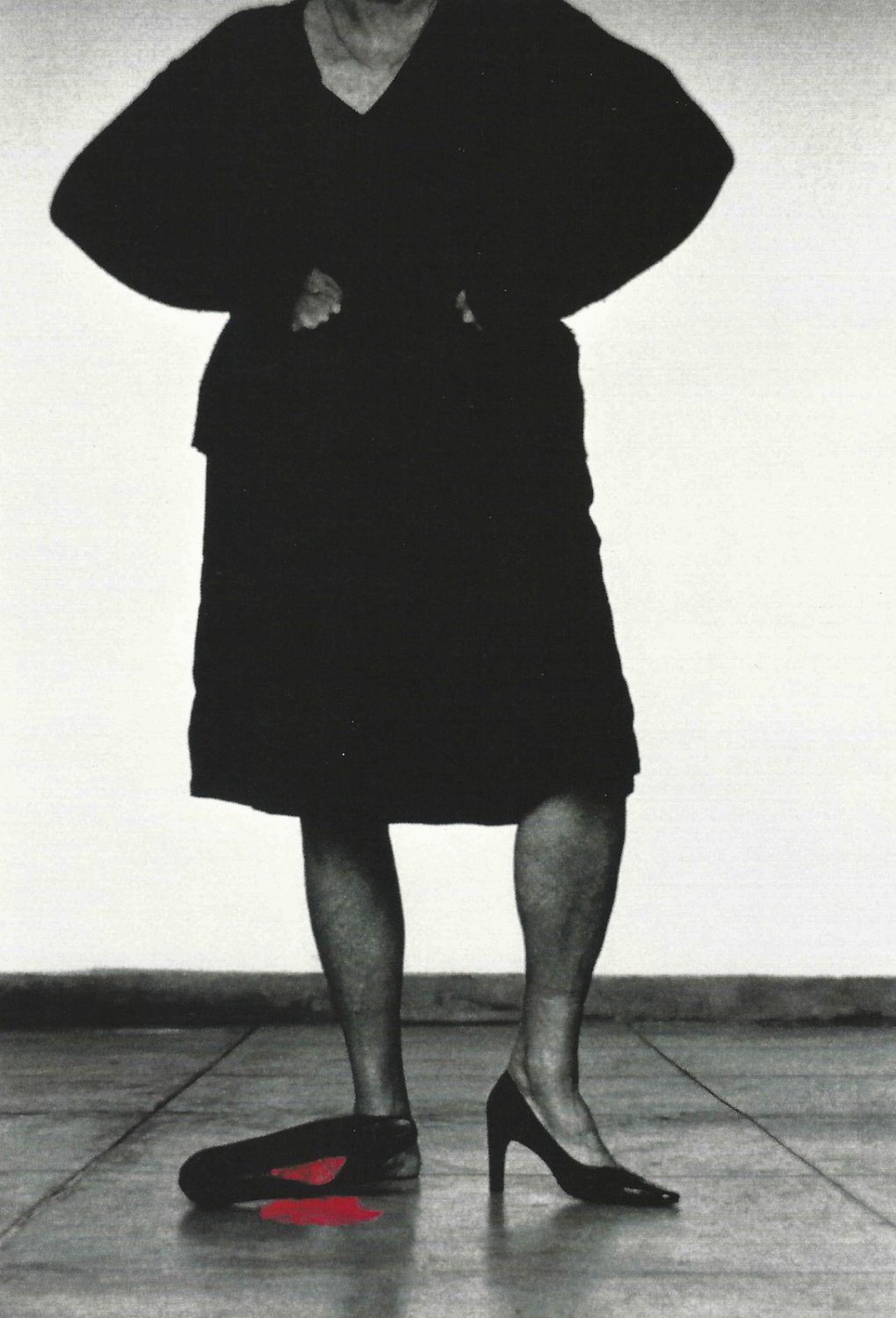

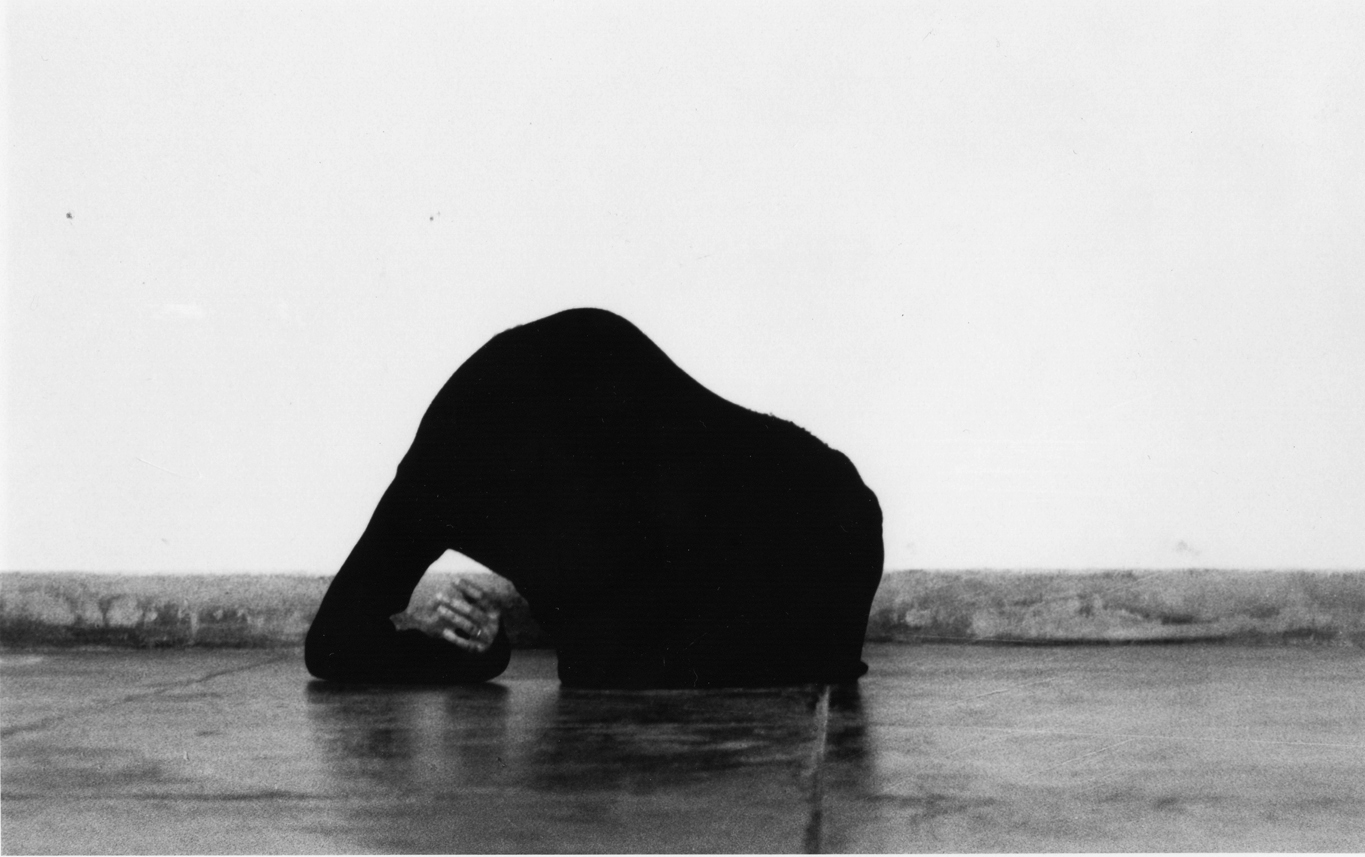

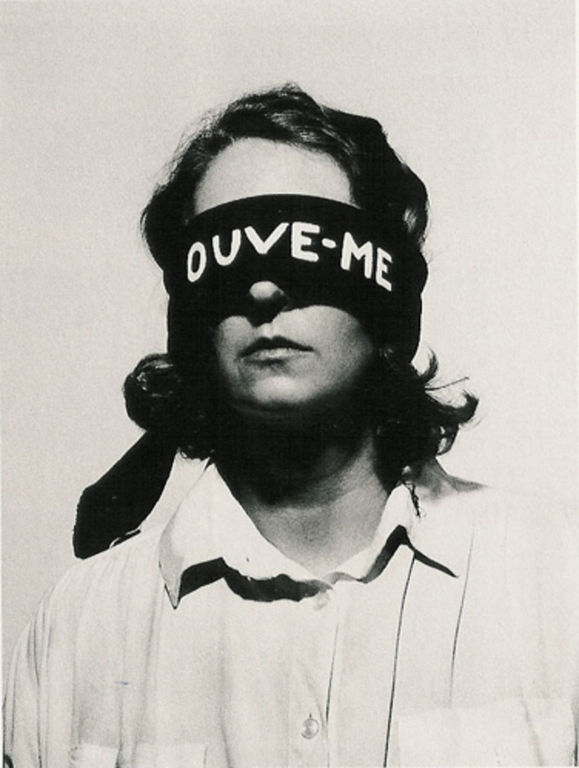

Helena Almeida a étudié la peinture à l’École supérieure des beaux-arts de Lisbonne, ville où a lieu sa première exposition personnelle en 1967. « Mon œuvre est mon corps et mon corps est mon œuvre », aime-t-elle dire. Rangée parfois parmi les représentants du body art, elle s’interroge à travers ses photographies, ses performances, ses dessins et ses vidéos sur l’essence même de la création, sur son caractère infinitésimal. Ses attitudes ambiguës, les décors simples et ses accessoires pauvres – fil de fer, chanvre, miroir, pigments en poudre, vêtements habitacles – participent d’une mise en scène austère et poétique de la création et de ses interstices. Photographiée la plupart du temps sans visage et souvent revêtue d’attributs vestimentaires clairement féminins, en robe ou jupe noire et escarpins à talons noirs (Voar [Voler], 2001), elle a donné une dimension supplémentaire au genre de l’autoportrait. L’intensité du noir et blanc des images qu’elle crée, rehaussées en certains points stratégiques – intérieur de la bouche, plante des pieds, paume de la main – de peinture bleue ou rouge, donne un caractère classique à ces études qui sont autant d’académies d’un autre temps (Estudo para um enriquecimento interior [Étude pour un enrichissement intérieur], 1977).

Comment occupons-nous l’espace ? Que disent nos gestes ? De quoi sommes-nous faits ? Où se situent nos limites physiques ? Elle explore dans ses performances minimalistes le passage mystérieux entre sphères privée et publique, entre forme et contenu, entre présence et absence d’un corps, entre rêve et réalité, sensualité et spiritualité, violence et séduction. Alors que son travail commence à être reconnu par le milieu artistique à la fin des années 1970, elle ne revendique pas pour autant une démarche féministe, et reconnaît volontiers le caractère de séduction de certaines de ses images. Avaler, secréter, cacher, habiter la peinture, telles sont ses ambitions artistiques. Depuis son exposition au Centre d’art moderne de la fondation Gulbenkian (1987), elle a exposé à Porto (1995), Madrid (1997), New York (2004), Belém (2004). De même, elle a participé aux biennales de São Paulo (1979), Venise – où elle représentait officiellement son pays – (1982) et Sydney (2004).

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Exposition Helena Almeida au Jeu de Paume

Exposition Helena Almeida au Jeu de Paume