Juliana Seraphim

Amin, Alessandra, “Sex, Sectarianism, and Seraphim: Nudes As Partisans”, Partisans of the Nude: An Arab Art Genre in an Era of Contest, 1920-1960, exh. cat., Wallach Art Gallery, New York, (6 October 2023–14 January 2024), New York, Columbia University Press, 2024

→Boullata, Kamal, “The World, the Self, and the Body: Pioneering Women in Palestinian Art”, in Palestinian Art: 1850-2005, London, Saqi, 2009

→Khal, Helen, « Juliana Seraphim », in The Woman Artist in Lebanon, Beirut, Institute for Women’s Studies in the Arab World, 1987

Juliana Seraphim: 1960 to 1991, Galerie Station des Arts, Beirut, January–February 1992

→Juliana Seraphim: Paintings and Drawings, Galerie Bekhazi (GAB Center), Beirut, April–May 1980

→Juliana Seraphim: Recent Works, Galerie Art-3, Paris, May 1979

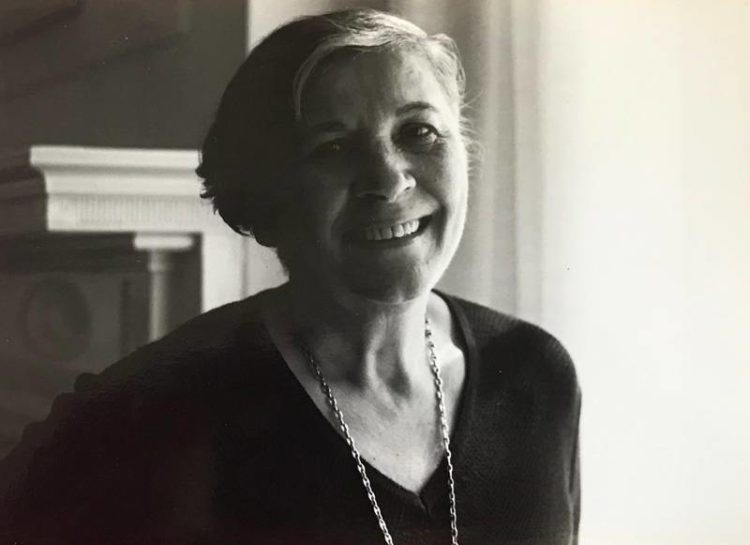

Palestinian-Lebanese painter and draughtswoman.

Juliana Seraphim was born in the port city of Yafa (Jaffa), Palestine, before being forced to flee to Lebanon with her family during the Nakba of 1947–1948. During the 1950s, the Seraphims benefited from the Lebanese government’s discriminatory practice of granting citizenship only to Christian Palestinians. This eventually enabled J. Seraphim to travel abroad as well as to represent Lebanon in international art competitions, as she did in the biennials of Alexandria (1962), Paris (1963) and Sao Paulo (1965). J. Seraphim is primarily known today as a Lebanese artist. While her position allowed her to assimilate into Beirut’s vibrant art scene in ways unavailable to her Muslim peers, she also highlighted the impact of her Palestinian childhood on her artistic practice. Hours spent at Yafa’s seaside engrained a fascination with marine life that appears, for example, in Espaces marins [Marine Spaces], a 1974 solo show at Beirut’s Centre d’Art2. J. Seraphim’s grandfather, a Jerusalem-based architect, lived in a former convent, and its remaining frescoes inspired her to dream of mystical worlds like those brought to life in her imaginative work.

J. Seraphim was a sensitive, introspective child, and came to visual art as a young adult seeking a creative outlet for her powerful emotions. Throughout her entire career, she maintained that she created art by tapping into her subconscious, expressing feelings and memories she did not intentionally conjure. Because of this, and due to the fantastical content of her canvases, her work has often been labelled ‘surrealist’. However, the artist herself claimed no particular genre, though she noted that she was captivated by the work of European surrealists during her studies at the fine arts academies of Florence (1959–1960), Madrid (1960–1961) and Paris (1965–1967).

After making her Beirut debut at the Sursock Museum’s first Salon d’Automne in 1961, J. Seraphim quickly became a fixture of the city’s art scene. Though she left Beirut for Paris in the mid-1970s, she returned often for significant stretches of time, shuttling between her two adopted homelands until settling in Jounieh, Lebanon, in 1987.

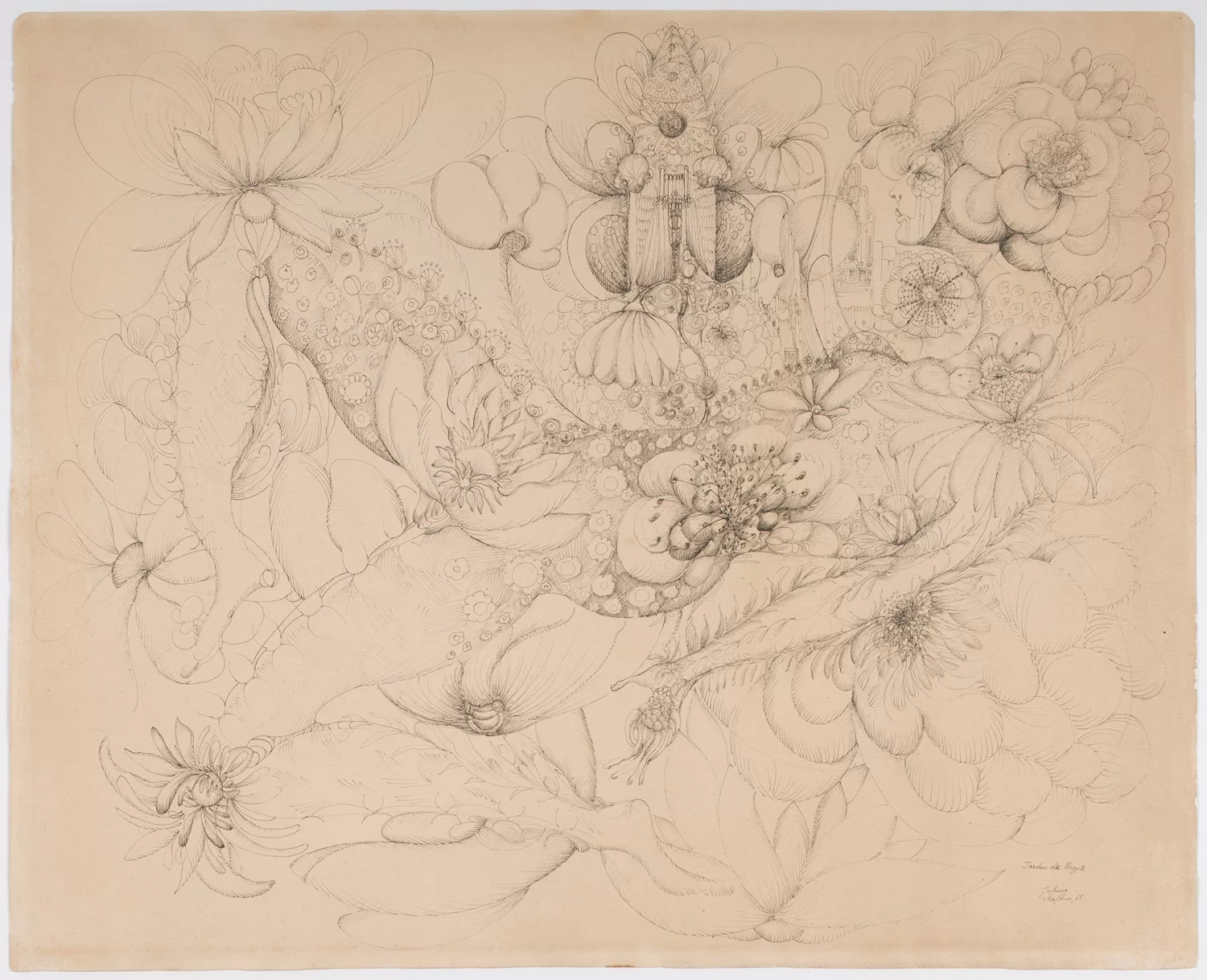

Over the span of her forty-year career, the artist developed a reputation for bucking societal gender norms in both art and life. She famously refused to marry, finding the idea of caring for a husband or children antithetical to her calling as an artist, but celebrated sexuality in much of her work. Her prolific oeuvre is known equally for its use of black ink – as seen in a 1971 portfolio of etchings inspired by Nobel Prize-winning works of literature or in Jardin (1965) – and its richly coloured oil paintings, often produced in palettes of candy pink, aquamarine and other outlandish hues. This oeuvre, as exemplified by Untitled (1980) consistently features female figures that morph into flowers, butterflies, sea creatures and other imaginative forms, deftly exploring the intersection of femininity and monstrosity.

Though modestly commercially successful during her lifetime, J. Seraphim has not been the subject of sustained critical interest. However, this began to change thanks largely to her inclusion in two major group exhibitions: Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility exhibition at the Gropius Bau in Berlin (2022), that travelled at the 16th Lyon Biennale (2022) and Mathaf in Doha (2023), and Arab Presences: Modern Art and Decolonisation, Paris 1908–1988 at the Musée d’Art Moderne in Paris (2024).

A biography produced by AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions in partnership with The Beirut Museum of Art (BeMA).

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025