Lía Correa Morales

Elias, Andrea (dir.), Museo Casa de Yrurtia, Buenos Aires, Ministerio de Cultura de la Nación, Museo Casa de Yrurtia, 2023

→Gluzman, Georgina, « Reflexiones sobre la actuación y obra de Lía Correa Morales en el Museo Yrurtia », Anais do Museo Paulista, vol. 20, no 2, juillet-décembre, 2012, p. 93-118

→Gluzman, Georgina, « Ausencia de Yrurtia, ¿presencia de Lía? », XIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Catamarca, Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, 2011

El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950), Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 25 mars – 7 novembre 2021

→Exposición Lía Correa Morales, Comisión Provincial de Bellas Artes / Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe, juillet 1933

→Exposición Lía Correa Morales, Salón Witcomb, Rosario, septembre 1930

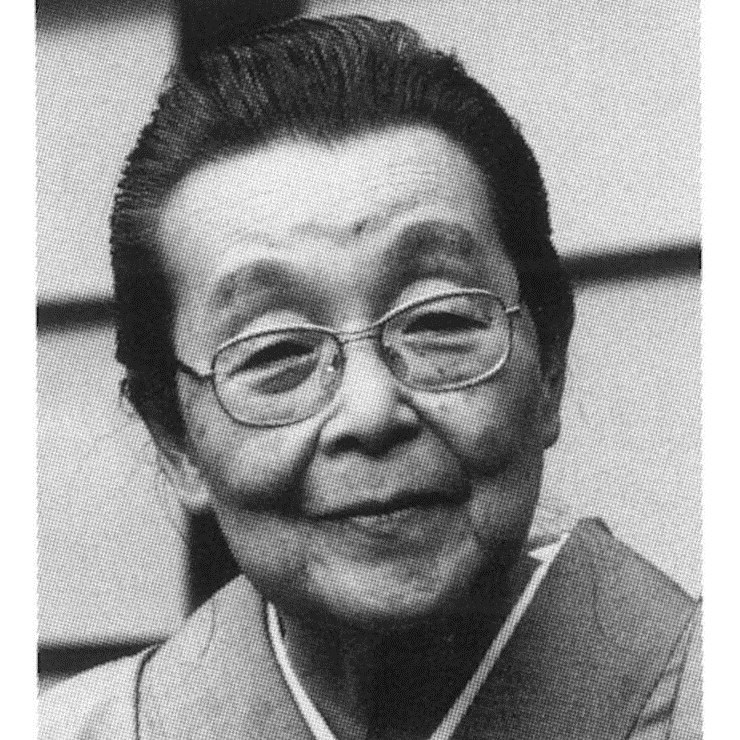

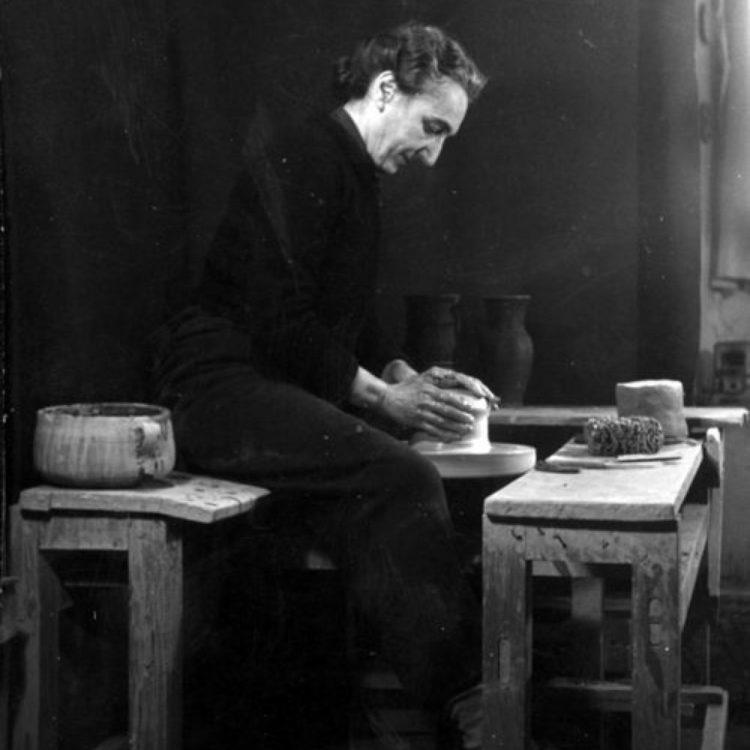

Peintre, graveuse, dessinatrice, enseignante et gestionnaire culturelle.

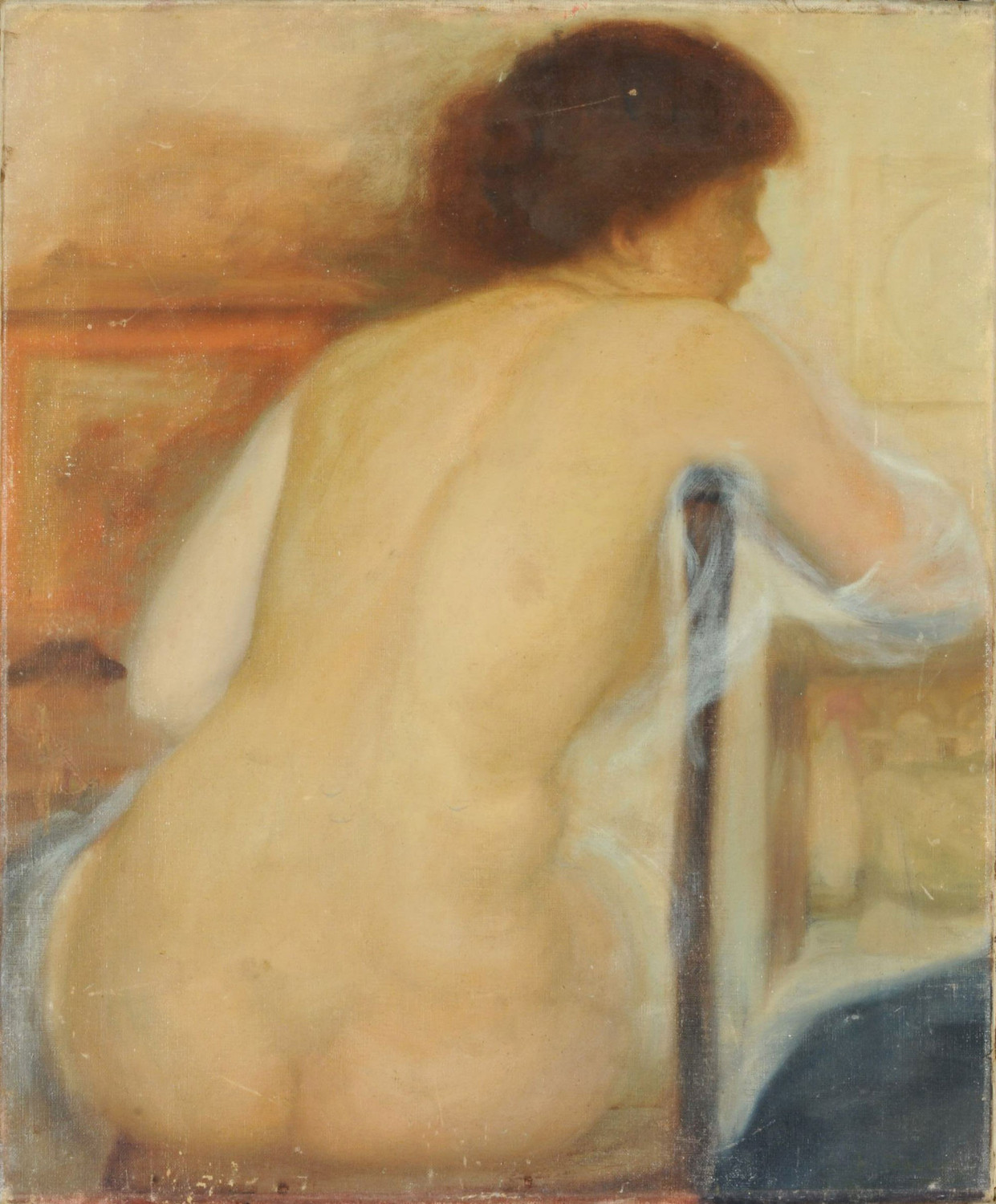

Lía Correa Morales grandit dans un environnement artistique et intellectuel. Son père, Lucio Correa Morales (1852-1923), est un sculpteur argentin de renom, et sa mère, Elina González Acha (1861-1942), est géographe et écrivaine, ainsi que l’une des rares artistes femmes du XIXe siècle à avoir accès à des espaces tels que le Museo Nacional de Bellas Artes à Buenos Aires. L. Correa Morales commence son activité artistique très tôt. Entre 1912 et 1915, elle participe au Salon national de Buenos Aires sous un pseudonyme avec, par exemple, la peinture à l’huile Torso [Torse, 1913] – une figure féminine de dos –, qui sera acquise par le Museo Nacional de Bellas Artes, à une époque où les nus des artistes femmes n’étaient pas fréquents.

En 1917, elle se marie et s’installe en Patagonie. Deux ans plus tard, à la mort de son mari, elle retourne à Buenos Aires et reprend son activité artistique.

Entre 1926 et 1930, elle poursuit sa formation en Europe, où elle est en contact étroit avec Rogelio Yrurtia (1879-1950), un ancien disciple de son père, qui devient l’un de ses professeurs et qu’elle épouse en 1936. Pendant son séjour en Allemagne, elle rencontre Julia Wernicke (1860-1932), amie de sa mère et peintre animalière. Parmi ses autres professeurs figurent Alfredo Torcelli (1876-1959), Pedro Zonza Briano (1886-1941), Pompeyo Boggio (1880-1938) et Carlos Ripamonte (1874-1968). À Paris, elle peint une série de portraits de femmes, dont Jacky, la bailarina [Jacky, la danseuse, 1928].

Elle obtient diverses distinctions et participe à des salons et des expositions, tant au niveau national qu’international, comme le Salon de la Société nationale des beaux-arts en France, en 1928 et 1929. En 1928, elle remporte le deuxième prix de peinture du Salon national de Buenos Aires avec Retrato de mujer [Portrait de femme]. En 1934, elle est invitée par cette institution et devient la première femme membre du jury. Elle se consacre également à l’enseignement du dessin et de la peinture dans diverses institutions argentines entre 1913 et 1941.

Après la mort de R. Yrurtia, elle prend la direction du Museo Casa de Yrurtia, étant ainsi l’une des premières femmes à diriger un musée des beaux-arts en Argentine, tout en abandonnant sa carrière artistique, bien qu’elle continue à peindre occasionnellement. En 1968, elle est nommée membre à part entière du Colegio de Museólogos.

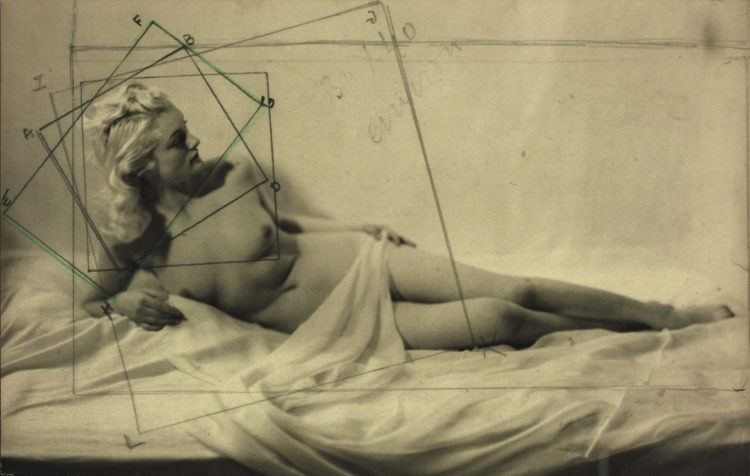

Son autoportrait à l’huile Despertar [Réveil, 1935] a fait l’objet d’une étude de Georgina Gluzman, qui affirme que L. Correa Morales « subvertit les genres de l’autoportrait et du nu en se mettant à la place du modèle » dans son article « Reflexiones sobre la actuación y obra de Lía Correa Morales en el Museo Yrurtia » [Réflexions sur le rôle et l’œuvre de Lía Correa Morales dans le Museo Yrurtia, 2012]. Elle a constamment travaillé sur le nu, réalisant de nombreux dessins et monotypes, acquérant une grande maîtrise de celui-ci. Bien qu’elle ait effectué quelques portraits d’enfants et de membres de sa famille, elle s’est surtout intéressée aux nus féminins, aux danseuses et à ses recherches sur les plantes médicinales.

La plupart de ses œuvres sont conservées au Museo Casa de Yrurtia, mais d’autres musées argentins, comme le Museo Nacional de Bellas Artes, abritent également certaines de ses peintures.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023