Celant, Germano (dir.), Mariko Mori : dream temple, cat. expo., Fondazione Prada, Milan (22 mai – 15 juin 1999), Milan, Fondazione Prada, 1999

→Hayward, Vicky, Mariko Mori Oneness, cat. expo., Groninger Museum; ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus (2007-2008), Ostfildern, Hatje Cantz, 2007

Mariko Mori: Beginning of the End, Le Magasin – Centre national d’art contemporain, Grenoble, 23 juin – 8 septembre 1996

→Mariko Mori Pure Land, Museum of Contemporary Art, Tokyo, 19 janvier – 24 mars 2002

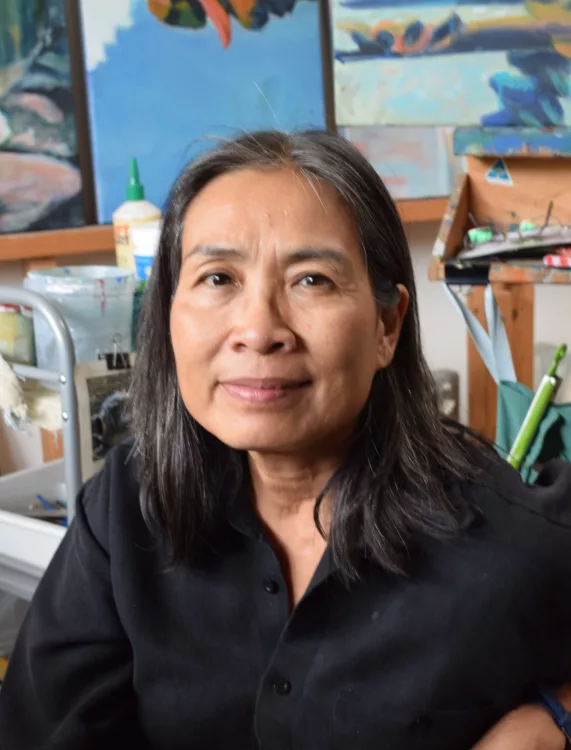

Artiste multimédia japonaise.

Figure majeure de la scène artistique internationale actuelle, Mariko Mori suit une formation en stylisme (1986-1988), parallèlement à une carrière de mannequin. En 1988, elle s’installe à Londres, où elle suit des cours du Chelsea College of Art and Design et complète sa formation à New York au Whitney Museum of American Art (1992-1993). Son œuvre s’articule, depuis le début, autour de la dualité Orient/Occident, qu’elle tente de synthétiser de façon harmonieuse dans des photographies, vidéos ou performances. Se mettant elle-même en scène, elle emprunte, sur le plan formel, à la science-fiction, au pop art, à la mode, à la bande dessinée, et s’appuie sur des procédés technologiques de plus en plus sophistiqués au fil de sa carrière. Dans ses premiers travaux inspirés de la photographie de mode, l’artiste se grime en héroïne de manga ou se déguise en cyborg sexy, perdue dans divers endroits de Tokyo (Subway, 1994). Dans Tea Ceremony (1995) ou Play With Me (1995), elle dénonce avec subtilité le machisme et la place secondaire accordée aux femmes dans la société japonaise.

À partir de 1996, elle utilise la vidéo et la photographie numérique pour produire des ensembles multimédias minutieusement orchestrés : la vidéo Miko no inori (« Ma prière de la chamane », 1996), tournée dans l’aéroport de Tokyo, baigne dans une ambiance cybernétique ; l’artiste, vêtue en déesse futuriste, lit l’avenir dans une boule transparente, prédisant ainsi ses futures compositions spirituelles fusionnant tradition japonaise, shintoïsme et bouddhisme. Dès lors, elle reconstruit, au croisement de la haute technologie et du chamanisme, des visions harmonieuses d’une réalité mystique et atemporelle, à l’exemple de la vidéo en 3D Nirvana, récompensée à la Biennale de Vienne en 1997. Conçue comme une entreprise pacifique et messianique, l’installation Beginning of the End: Past, Present, Future (1995-2005), composée de 13 panoramas photographiques courbés à 360 degrés, met en scène M. Mori en méditation, allongée à l’intérieur d’une capsule transparente, dans différents lieux symboliques de la planète. Véritable icône de sa génération pour certains, l’artiste expose depuis les années 1990 dans le monde entier et ses œuvres sont conservées dans d’importantes institutions internationales.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Mariko Mori – Ring, One With Nature

Mariko Mori – Ring, One With Nature