Okuhara Seiko

Wakamatsu, Yurika, « Painting in Between: Gender and Modernity in the Japanese Literati Art of Okuhara Seiko (1837–1913) », thèse de doctorat, Harvard University, 2016

→McClintock, Martha J. et Victoria Weston, « Okuhara Seiko: A Case of Funpon Training in Late Edo Literati Painting », in Jordan, Brenda G. et Weston, Victoria (dir.), Copying the Master and Stealing His Secrets: Talent and Training in Japanese Painting, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2003, p.116-146

→Fister, Patricia, Japanese Women Artists 1600–1900, Lawrence, Spencer Museum of Art, University of Kansas, 1988

The Three Perfections: Japanese Poetry, Calligraphy, and Painting from the Mary and Cheney Cowles Collection, Metropolitan Museum of Art, New York, États-Unis, 10 août 2024-3 août 2025

→Her Brush: Japanese Women Artists from the Fong-Johnstone Collection, musée d’Art de Denver, Denver, États-Unis, 13 novembre 2022-16 juillet 2023

→Botsugo hyaku shūnen kinen: Okuhara Seiko-ten [Exposition Okuhara Seiko : Centenaire de la mort de l’artiste], bibliothèque municipale de Kumagaya, Kumagaya, Japon, 2 avril-12 mai 2013

Peintre lettrée, poète et enseignante japonaise.

Connue avant tout pour le style franc de ses paysages à l’encre, la peintre japonaise Okuhara Seiko est l’une des quelques artistes de style lettré assignées femmes de l’ère Meiji (1868-1912) à jouir d’une popularité comparable à celle de ses homologues masculins. Ikeda Setsu est le quatrième enfant d’une famille de samouraïs du domaine de Koga (aujourd’hui dans la préfecture d’Ibaraki), Okuhara S. entreprend d’étudier la peinture auprès du peintre Hirata Suiseki (1796-1863), lui-même élève de l’éminent artiste Tani Bunchō (1763-1841). Sa formation consiste notamment à copier des chefs-d’œuvre chinois des dynasties Qing et Ming d’après des livres de modèles (funpon). Outre la peinture, elle maîtrise également les arts martiaux et les lettres, activités traditionnellement masculines qui présagent une vie passée à subvertir les attentes artistiques et sociales en matière de genre.

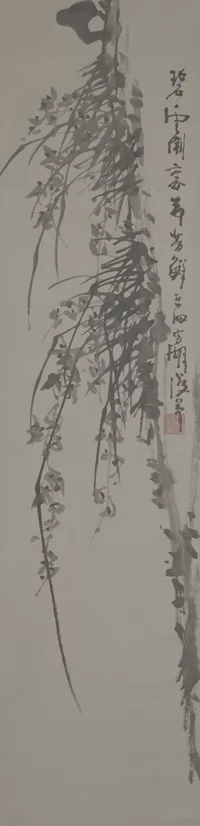

Après onze ans d’études dans sa ville natale de Koga, Okuhara S. s’installe en 1865 dans le quartier Shitaya d’Edo (aujourd’hui Tokyo) pour se joindre au milieu lettré sinophile alors en plein essor. Peu après, en 1871, l’artiste ouvre à son domicile une école, Bokuto En’unrō [Pavillon de l’encre qui crache brume et nuages], pour enseigner la peinture et la culture chinoises. Cette école est ouverte tant aux femmes qu’aux hommes et compte, à son apogée, plus de trois cents élèves. Ce nombre de disciples est sans précédent pour une personne perçue comme femme et aussi jeune. Ses élèves et ses client·es viennent de tous horizons : geishas, samouraïs, fonctionnaires et critiques d’art. Son élève le plus connu, le peintre Watanabe Seiran (1855-1918), est un artiste à succès qui restera plus de quarante ans à ses côtés. Les années 1870 et 1880 sont les plus prolifiques de la carrière d’Okuhara S.. Des œuvres telles qu’Orchidées sur une falaise (1870-1880) illustrent la franchise du dessin à l’encre, que l’artiste perfectionne tout au long de cette période.

Toute sa vie, Okuhara S. contourne les normes qui régissent alors la carrière des artistes femmes. Elle porte les cheveux courts et, fréquemment, des vêtements d’homme ; elle omet également de sa signature le suffixe -joshi, utilisé par les peintres femmes. Ces choix, auxquels s’ajoute sa pratique d’activités traditionnellement masculines, ont conduit certain·es chercheuses et chercheurs contemporain·es à la désigner par des termes non genrés. Nous ignorons comment, de nos jours, Okuhara S. décrirait son identité de genre, mais, quoi qu’il en soit, cette fluidité et cette subversion des normes se trouvent au cœur de sa vie personnelle comme artistique.

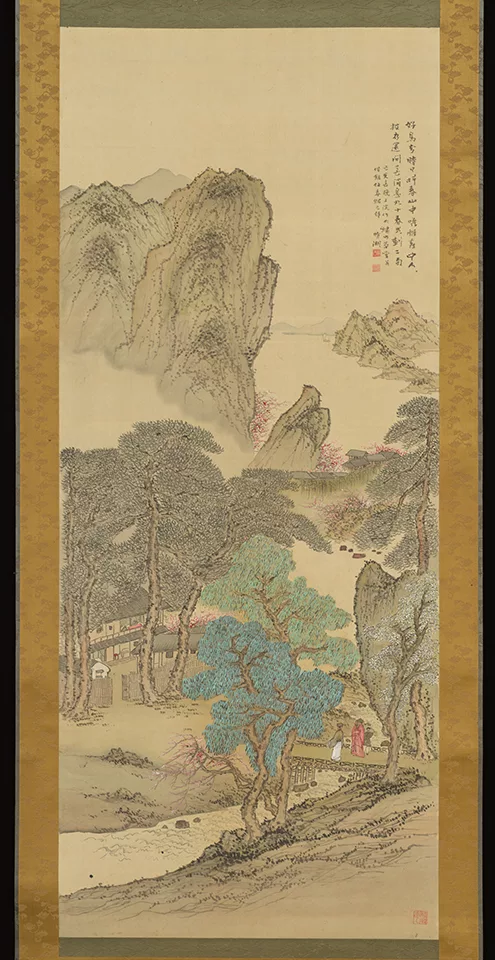

À la suite d’une période de moindre popularité de la peinture lettrée à Tokyo et aux bouleversements politiques entraînés par la restauration de Meiji, Okuhara S. se retire en 1891 dans le village de Kamikawakami, dans la préfecture de Saitama. L’artiste poursuit ses travaux de commandes jusqu’en 1912, quand sa santé se met à décliner, et meurt un an plus tard. Les œuvres de ces dernières années à Kamiwakami, telles que Paysage en bleu et vert (1899), illustrent une démarche plus apaisée et colorée comparée à ses réalisations précédentes.

En collaboration avec le Denver Art Museum dans le cadre d’AMIS : AWARE Museum Initiative and Support

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025