Pan Yuliang

Quatre artistes chinoises contemporaines : Pan Yu-Lin, Lam Oi, Ou Seu-tan, Shing Wai, cat. expo. musée Cernuschi, Paris (1977), Paris, Musée Cernuschi

→Nan Shi, The Soul of Art: Biography of Pan Yu-liang, Zhuhai, Zhuhai chu ban she, 2000

Pan Yuliang, musée national d’Histoire de Tapei, Tapei, 11 février – 9 avril 2006

→Histoires d’œuvres : Pan Yuliang, musée des Arts de l’Asie de la Ville de Paris, Paris, 20 mai – 27 août 2017

→Pan Yuliang : un voyage vers le silence, Villa Vassilieff, Paris, 20 mai – 24 juin 2017

Peintre et sculptrice chinoise.

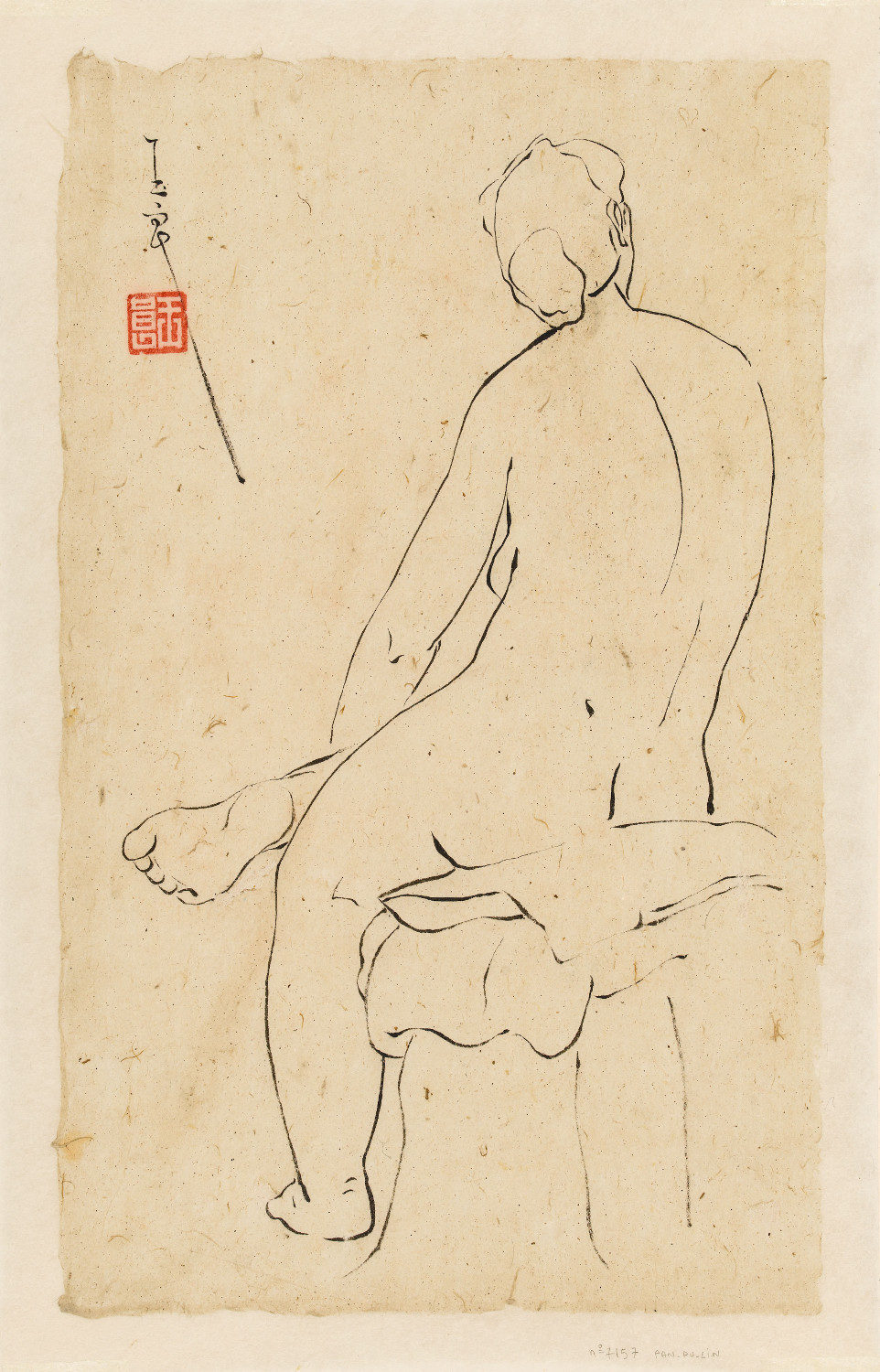

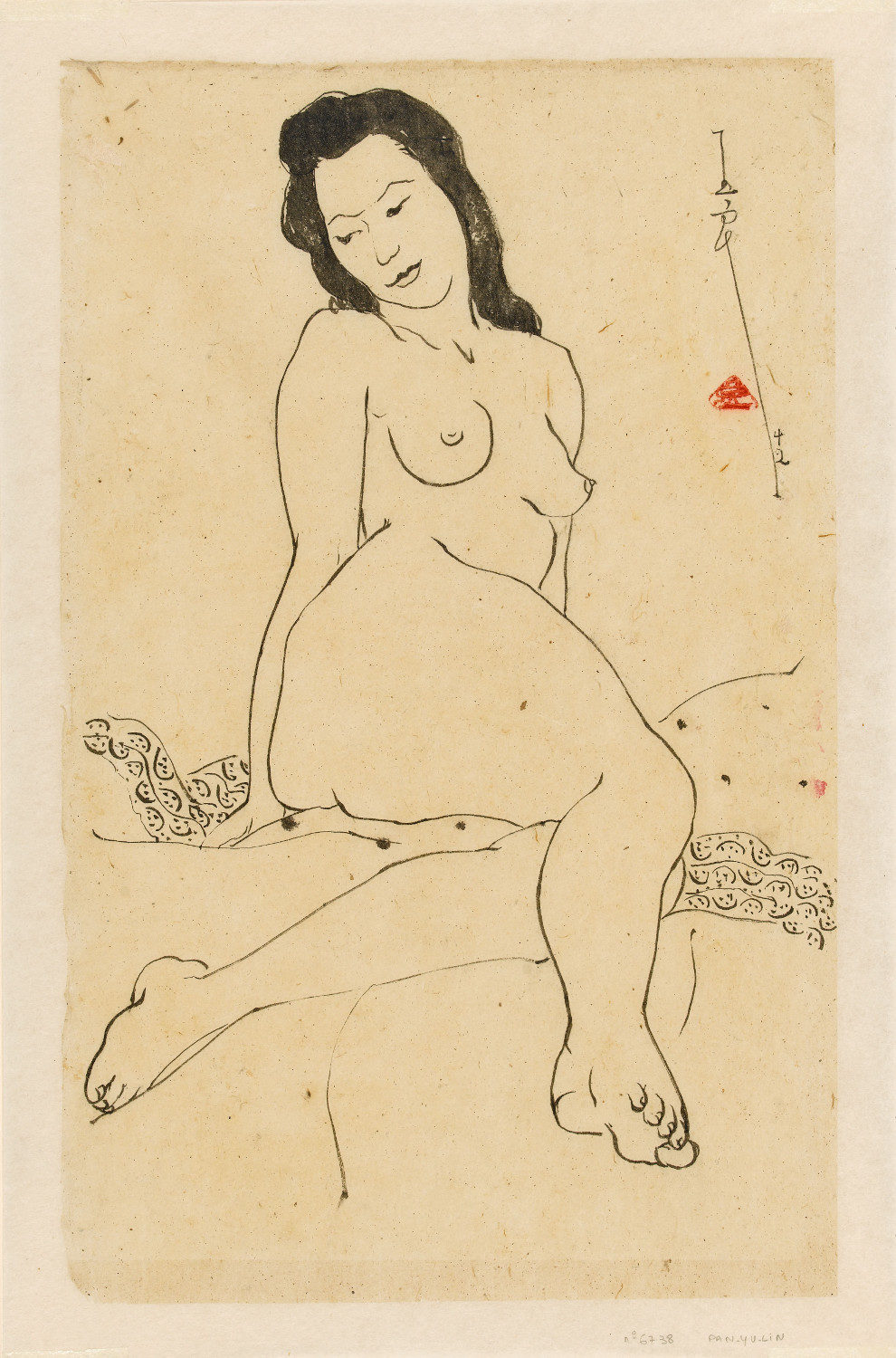

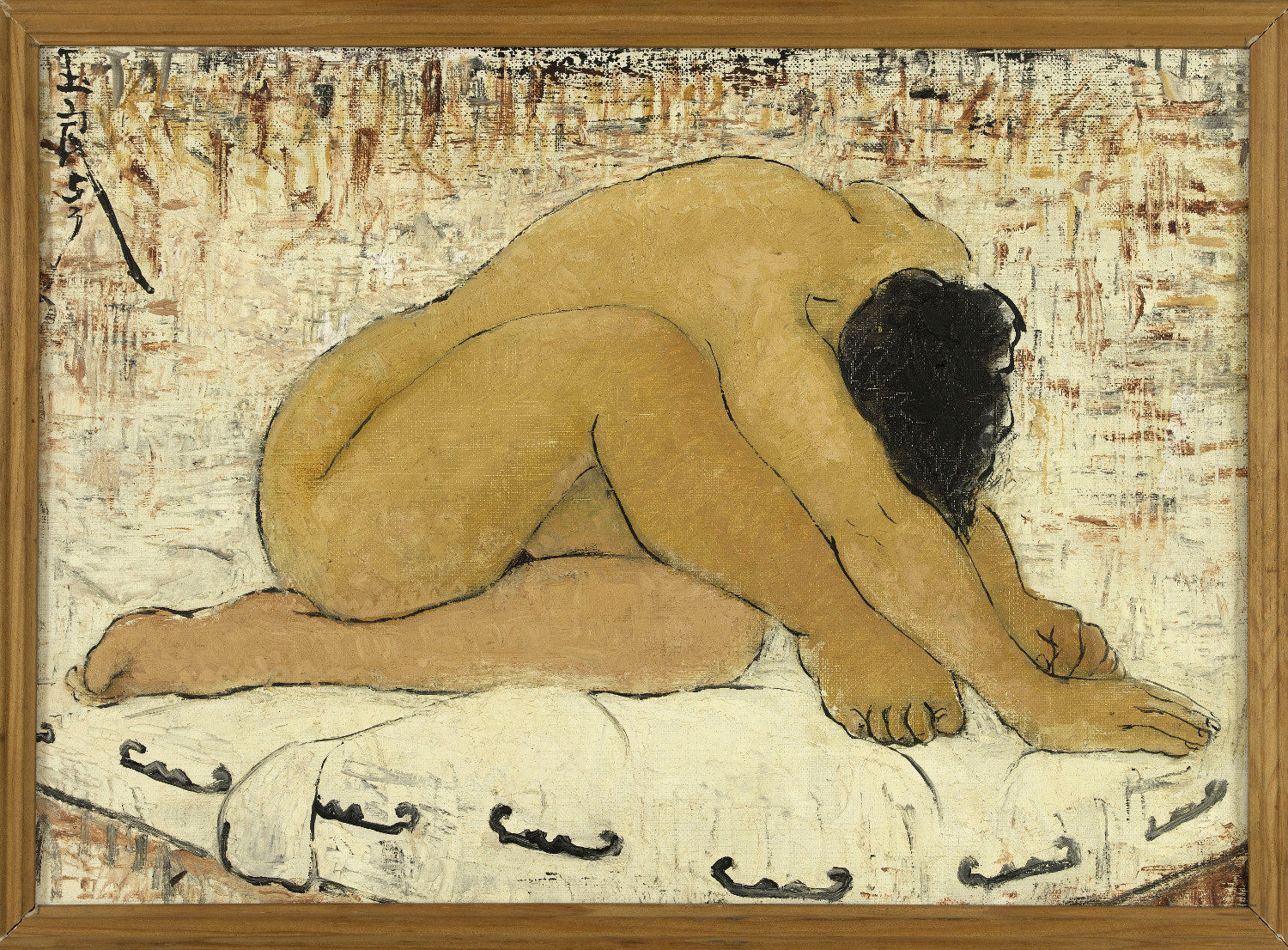

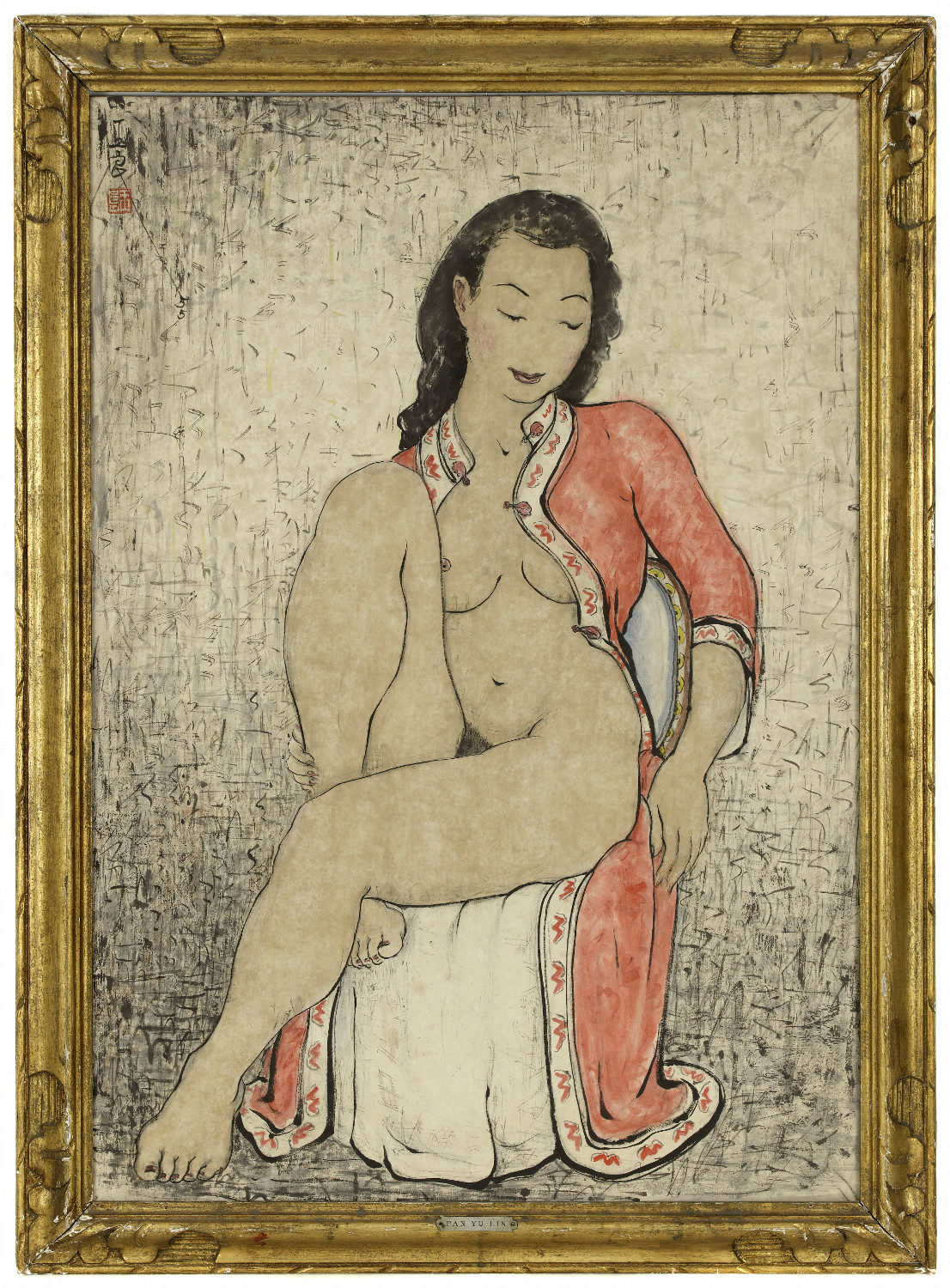

Orpheline, Zhang Yuliang (ou Yunlin) est vendue vers l’âge de 13 ans à une maison de prostitution. Lorsqu’elle a 18 ans, un fonctionnaire puissant, Pan Zhanhua, achète sa liberté et en fait sa concubine ; par gratitude envers son mari, elle se fait appeler désormais Pan Yuliang. Ayant commencé à apprendre la peinture grâce à un voisin, Yong He, elle est remarquée par Liu Haisu, ami de son mari et directeur de Shanghai Meizhuan (l’école de peinture de Shanghai), école réputée pour son avant-gardisme, où l’on enseigne les techniques occidentales, et notamment le dessin d’après le modèle vivant. En 1918, elle devient la première femme à intégrer cet établissement et obtient son diplôme en 1921. S’intéressant en particulier à la représentation du nu, alors sujet tabou en Chine, elle se rend dans les établissements de bains publics pour réaliser des études, s’attirant ainsi des hostilités. Elle se prend aussi pour modèle, peignant son propre nu, ce qui va à l’encontre des conventions et du conservatisme ambiant. Dès 1921, elle continue ses études en Europe, aux Beaux-Arts de Lyon, de Paris (1923) et de Rome (1925). Liu Haisu l’invite en 1928 à retourner en Chine, où elle entame une brillante carrière d’enseignante, puis deviendra directrice du département de peinture occidentale à Shanghai Meizhuan. En 1937, elle s’installe à Paris ; commence alors, jusqu’en 1942, une période particulièrement prolifique en peintures à l’huile.

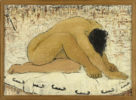

L’Autoportrait qu’elle réalise en 1940 nous montre l’artiste au regard mélancolique, vêtue d’une robe noire à décor de dragon, peinte à mi-corps, assise près d’une table portant un vase de fleurs aux couleurs vives. Le style s’essaie à une synthèse entre la tradition du portrait occidental (composition et perspective) – le choix de coloris vifs renvoyant au fauvisme – et la tradition chinoise de la ligne. Dans les années 1950, elle s’adonne aussi à la sculpture, réalisant notamment, en 1956, un buste en bronze du peintre Zhang Daqian. Par la suite, elle cherche les moyens de concilier la tradition picturale chinoise à l’encre avec les techniques issues du pointillisme et du fauvisme (Femme assise, avec la tête penchée, 1963). Elle expose au Japon, en Angleterre, et participe à de nombreux Salons parisiens, remportant plusieurs prix artistiques, notamment la médaille d’or de la Ville de Paris en 1959. L’État français lui achète plusieurs œuvres (Après le bain, encre de Chine et aquarelle sur papier, avant 1955). Attachée à une vie d’artiste indépendante, elle ne travaille avec aucune galerie et passe les dernières années de sa vie dans la pauvreté et la solitude. À sa mort, elle laisse plus de 4 000 œuvres, conservées dans plusieurs musées en Chine et à Paris. Sa vie sera plusieurs fois adaptée à l’écran, notamment en 1994 avec le film Hua hun (« L’âme d’une peintre ») réalisé par Huang Shuqin, diffusé aussi sous le titre anglais A Soul Haunted by Painting (« Une âme hantée par la peinture ») ou le titre français La Peintre. L’écrivaine Jennifer Cody Epstein lui a également consacré un roman biographique, The Painter From Shanghai (2008).

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Pan Yuliang, buste de Maria Montessori

Pan Yuliang, buste de Maria Montessori