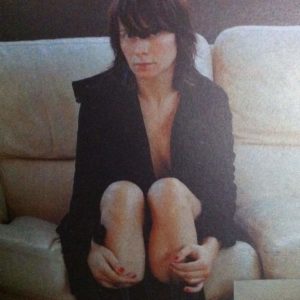

Rebecca Bournigault

Nicolas Bourriaud, Frédéric Fournier, Rebecca Bournigault, Paris, A. Rech / Images modernes, 1999

Rebecca Bournigault, galerie Deux, Tokyo, 1998

→La Chambre interdite, palais de Tokyo, Paris, 2005

→Du Désert et des Oasis, Centre d’art de Neuchâtel, Neuchâtel, 2011

French visual artist.

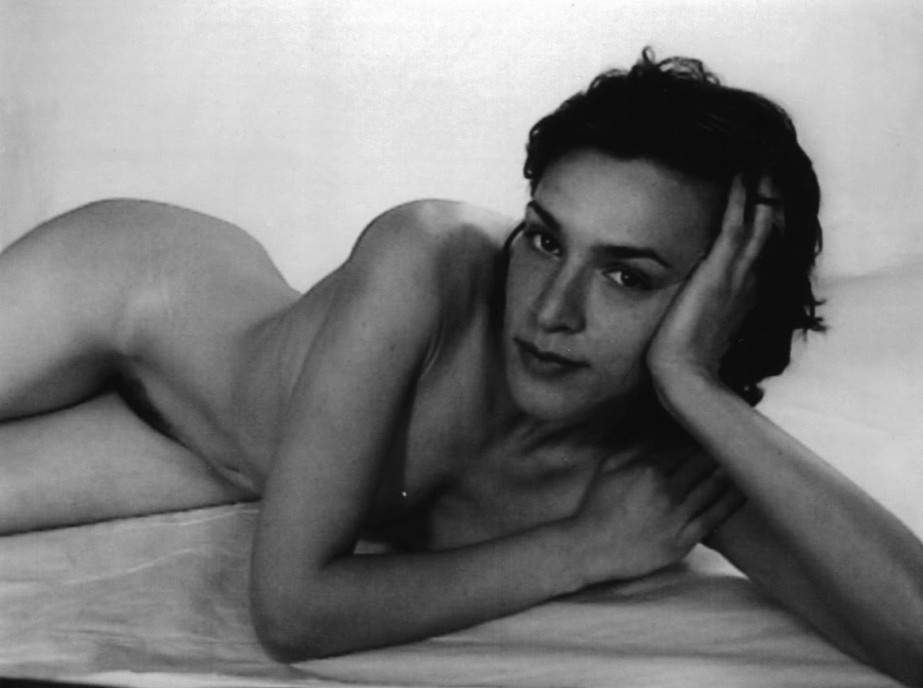

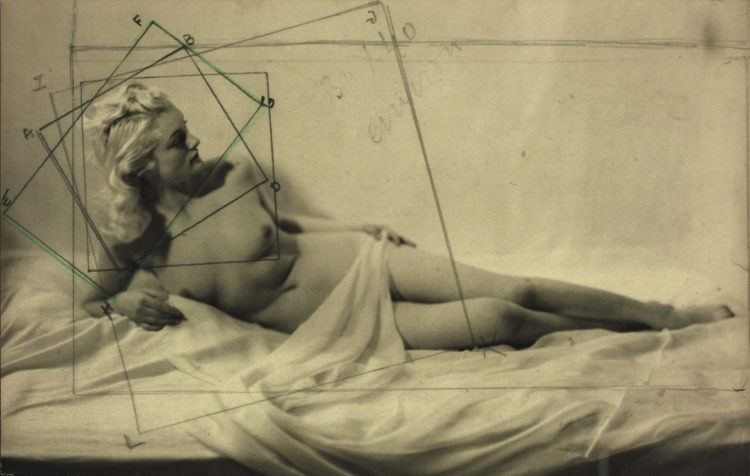

Rebecca Bournigault graduated from the École nationale supérieure d’art in Bourges. She uses video, photography, and watercolour and defines herself as a “contemporary portraitist”. Her work became widely known in 1994, and was exhibited twice at the musée d’Art moderne de la Ville de Paris, including at L’Hiver de l’amour, an exhibition that provided an overview of art in the time of AIDS. Her videos reformulate the portrait genre by refusing any showy approach to posing, instead preferring “screen test”-like, unedited static shots, in which the models are pushed to their limits: lip-synching their favourite song (Playback, 1995) or telling a personal story over and over ad nauseam or until they refuse to continue (Histoires, 1994). In this laboratory of intimacies, experiments are played out between the filmed subjects and the artist’s requirements, for which they come unprepared – such as saying “I love you” (Je t’aime, 1999) or answering the question “What is your reason for living?” (Vive, 2002-2005).

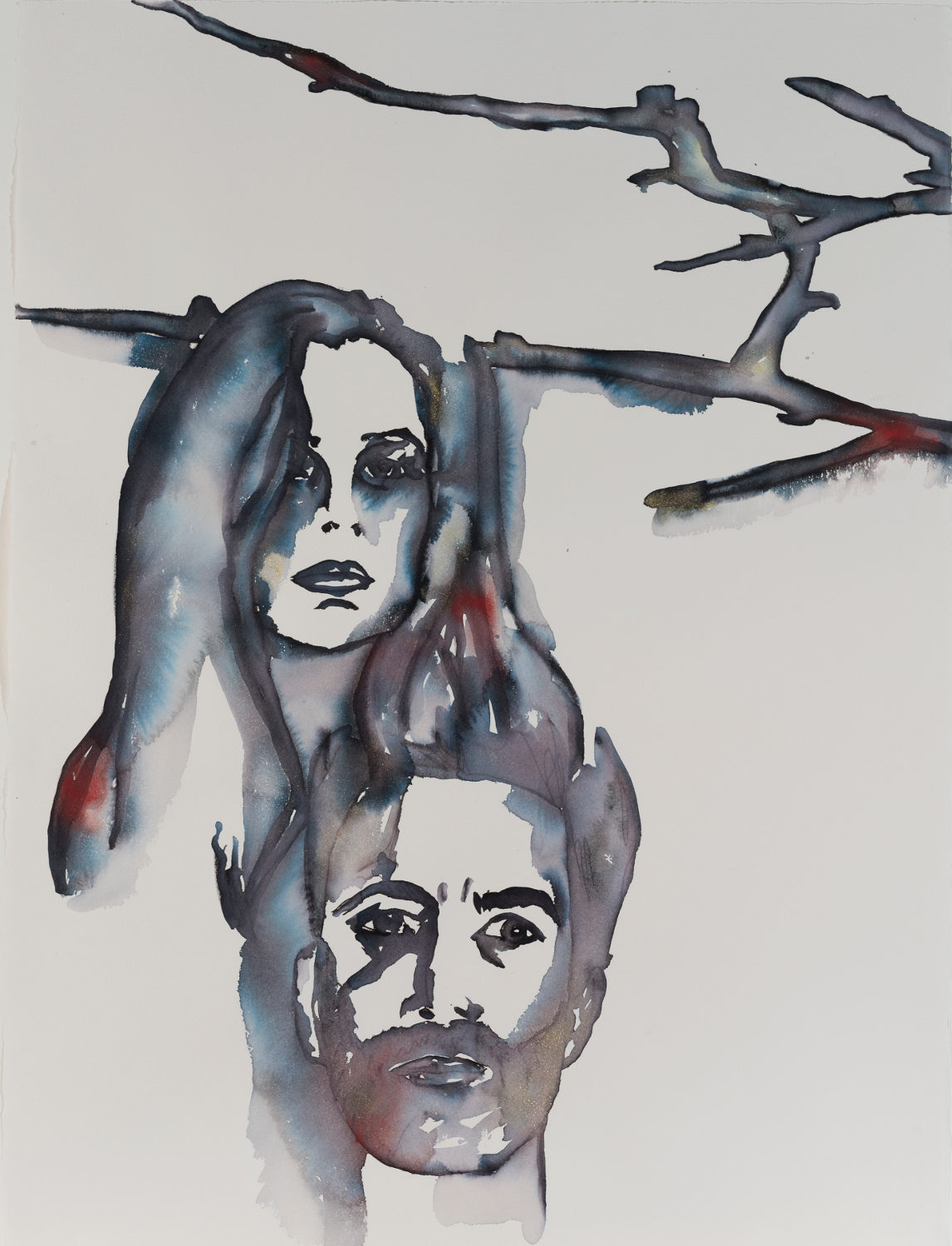

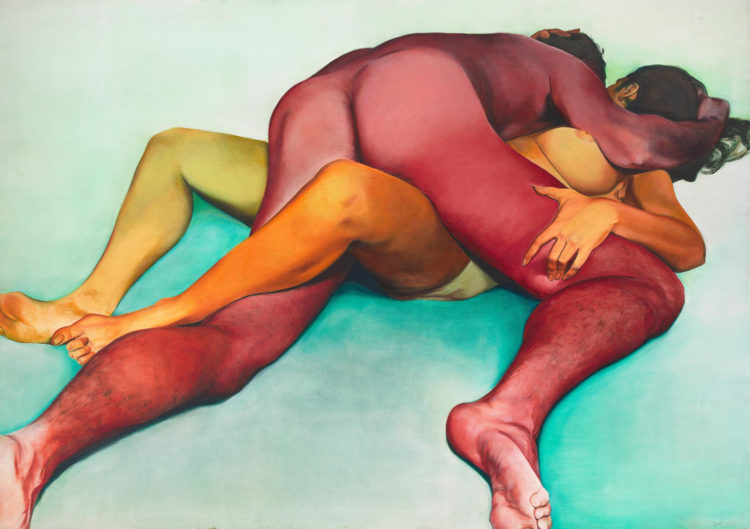

These actions, which the artist asks her models to perform in front of the camera, not only once, but many times, always express a self-explanatory reality that becomes hypnotic through its lengthy repetition. Whenever the artist changes medium and uses watercolours, she paints portraits that combine fantasy and reality: the incantatory nature of her long videos is transferred to the brush and the lines it traces. In 2005, she occupied a room at the Palais de Tokyo (Paris) with her piece La Chambre interdite (Forbidden Room), a video installation consisting of four portraits each projected onto a wall. In it, four people of different origins simultaneously tell a taboo-related children’s story, each in their own language. At one point in the story, the narrators have their heads chopped off and, as the story continues, the screen becomes saturated with red. On the occasion of her first solo show, Six cent quarante-quatre millimètres, in 2007 at the Frédéric Giroux Gallery, R. Bournigault presented watercolours of couples. The following year saw her returning to the Warholian theme of duration as a centre – a centre devoid of any centre. Her 60-hour video lasts as long as it takes a young reader to get through In Search of Lost Time. The theme of Proust’s novel accordingly finds one of its contemporary continuations in these reading moments captured and shared on screen.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2018