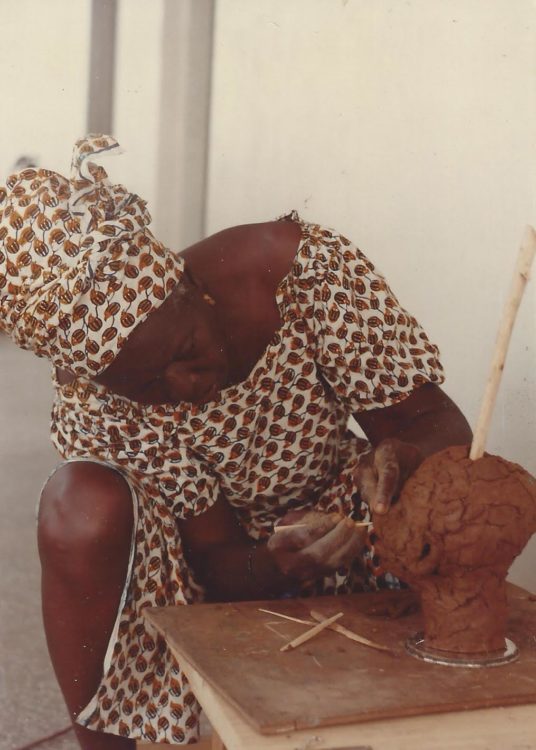

Reinata Sadimba

Joseph L. Underwood et Chika Okeke-Agulu, African Artists from 1882 to Now, Londres, Phaidon, 2021.

→Souzana Sousa et Odile Burluraux (dir.), The Power of My Hands – Afrique(s) : artistes femmes, cat. exp., Paris, musée d’Art moderne de Paris (2021), Paris, Paris Musées, 2021.

→Gianfranco Gandolfo, Reinata Sadimba. We are not equal, we are different, Maputo, Kapicua, 2012.

The Power of My Hands – Afrique(s) : artistes femmes, musée d’Art moderne, Paris, mai-août 2021.

→Conexões Afro-Ibero Americanas 2.01, UCCLA et Casa América Latina, Lisbonne, février-avril 2017.

→Lusophonies, Galerie nationale d’art, Dakar, novembre 2010.

Céramiste mozambicaine.

Le chemin qui a guidé Reinata Sadimba vers la céramique est celui de la résistance et de la réinvention. Fille de fermiers, elle naît en 1945 à Homba, un village du plateau de Mueda, au Mozambique. Enfant, elle emménage dans le village de Nimu, au sein de la province de Cabo Delgado, où elle reçoit une éducation makondé traditionnelle. Les Makondés sont un groupe ethnique bantou réparti dans le nord du Mozambique (plateau de Mueda et Muidumbe), le Kenya et le sud-est de la Tanzanie. Dès son jeune âge, R. Sadimba apprend à façonner des objets utilitaires en argile, tels que des pots, des assiettes et des pichets. Les Makondés assignent aux femmes un rôle social prédominant : il s’agit d’une société matrilinéaire, où les enfants et les héritages sont rattachés aux femmes et où ce sont les maris qui emménagent dans le village de leur épouse. Malgré cela, la sculpture est considérée comme une activité masculine.

Dans les années 1960, pendant la guerre d’indépendance du Mozambique, R. Sadimba rencontre un guérillero, qui devient son second mari après un premier divorce et avec lequel elle a des enfants. À cette époque, elle rejoint elle-même le Frelimo (Front de libération du Mozambique) : elle transporte du matériel de guerre et produit des pots en argile nécessaires à la vie militaire. Pendant les premières années de l’indépendance de son pays, acquise en 1975, elle doit surmonter un deuxième divorce et la mort de sept de ses enfants, se retrouvant seule avec son fils survivant, le benjamin, Samuel. Cette période, à partir de 1977, est cruciale dans son développement artistique : elle s’éloigne des objets utilitaires pour créer des sculptures, appliquant un traitement plus complexe à la surface et à la forme de ses céramiques. En cela, R. Sadimba endosse un rôle jusqu’ici réservé aux sculpteurs masculins, ce qui cause des tensions au sein de sa communauté.

Dans les années 1980, elle devient l’amie de Maja Zürcher (1945-1997), une artiste suisse qui passe du temps dans le Cabo Delgado et qui travaille avec des sculpteurs dans une coopérative de Mueda. Les deux artistes collaborent dans le village de Nimu. Par la suite, R. Sadimba travaille dans un autre atelier aux côtés de M. Zürcher, ainsi que Matias Ntundo (1948-) et Casme Tangawizi (dates inconnues), artistes de la coopérative de Nandimba. Sa créativité et son talent lui valent le respect et l’admiration de ses pairs. Sa technique est simple : elle ne travaille qu’avec ses mains et très peu d’instruments – un épi de maïs, un petit couteau et une scie. Dans ses sculptures, elle fait référence aux traditions makondés du tatouage et de la scarification faciale. Ses figures anthropomorphiques complexes ont des visages aux traits expressifs et reflètent l’univers matrilinéaire makondé.

R. Sadimba s’exile en Tanzanie lorsque le Mozambique connaît une période d’instabilité politique. En 1989, par l’intermédiaire d’ami.e.s suisses, Michel Thévoz, directeur de la Collection d’art brut à Lausanne, décide d’acquérir trois œuvres de l’artiste. Elle y inaugure également sa première exposition personnelle à la galerie Nyumba Ya Sanaa, à Dar es Salaam. R. Sadimba ne retourne à Maputo qu’en 1992, à l’invitation du Premier ministre Pascoal Mocumbi et avec le soutien d’Agusto Campos, directeur du musée d’Histoire naturelle, qui lui octroie un atelier où elle peut travailler.

À Maputo, R. Sadimba continue à exposer, s’affirmant sur la scène artistique locale comme internationale. Artiste prolifique, elle figure aussi bien dans des expositions d’art contemporain que dans des collections ethnographiques. Ses œuvres, exposées principalement en Europe et en Afrique, font partie du musée national du Mozambique, du Museu Nacional de Etnologia de Lisbonne, de la Tate Modern, ainsi que de collections privées, comme celle de Robert Loder, la collection LusoPhonies de la galerie Perve, la collection d’art moderne de Culturgest et la collection Sarenco.

Une notice réalisée dans le cadre du projet Tracer une décennie : artistes femmes des années 1960 en Afrique, en collaboration avec la Njabala Foundation

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024