Rosemarie Trockel

Frenssen Birte (dir.), Rosemarie Trockel : groupement d’œuvres 1986-1998, cat. expo., Hamburger Kunsthalle, Cologne (4 septembre – 15 novembre 1998) ; Whitechapel Art Gallery, Londres (4 décembre 1998 – 7 février 1999) ; Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgard (13 mars – 23 mai 1999) ; M. A. C. Galeries Contemporaines des Musées de Marseille, Marseille (25 juin – 3 octobre 1999), Marseille/Cologne, Musée de Marseille/Hamburger Kunsthalle, 1998

→Storsve Jonas (dir.), Rosemarie Trockel, dessins, cat. expo., cabinet d’art graphique, Centre Pompidou, Paris (11 octobre 2000 – 1 janvier 2001), Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2000

→Rosemarie Trockel. Flagrant Delight, Paris, Les Presses du réel, 2013

Rosemarie Trockel, Sammlung Goetz, München, 27 mai – 26 octobre 2002

→Rosemarie Trockel : post-menopause, Museum Ludwig, Cologne, 29 octobre 2005 – 12 février 2006 ; Museo nazionale delle arti del XXO secolo, Rome, 19 mai – 19 aout 2006

→Rosemarie Trockel : un cosmos, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 23 mai – 24 septembre 2012 ; New Museum, New York, 24 octobre 2012 – 13 janvier 2013 ; Serpentine Gallery, Londres, 2013 ; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublick, Bonn, 28 juin – 29 septembre 2013

Plasticienne allemande.

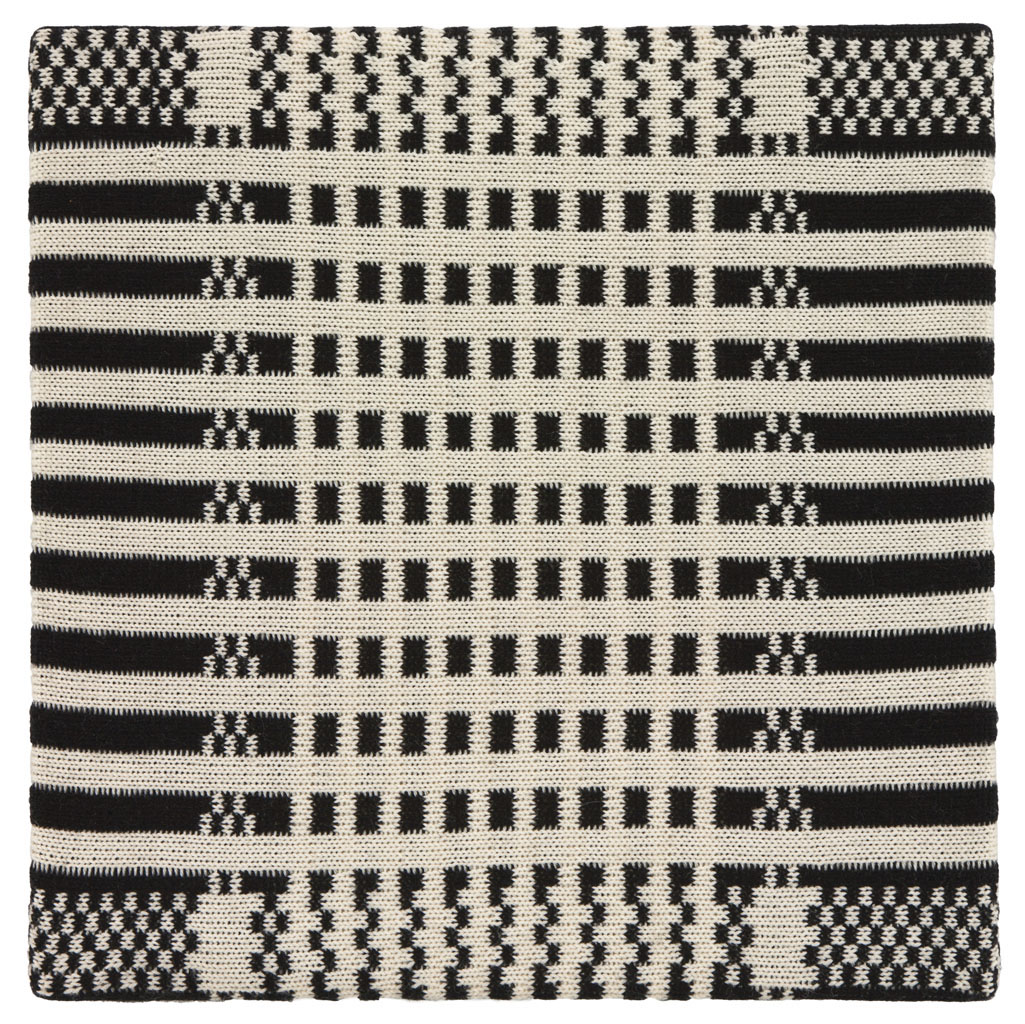

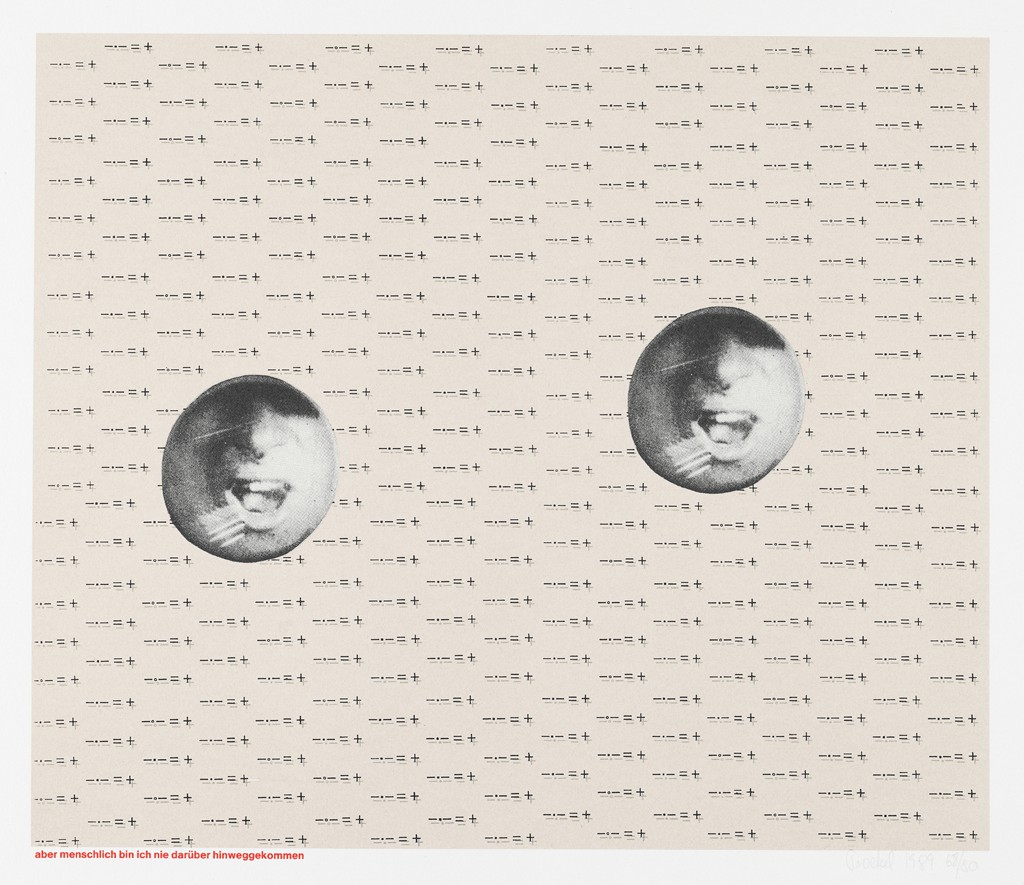

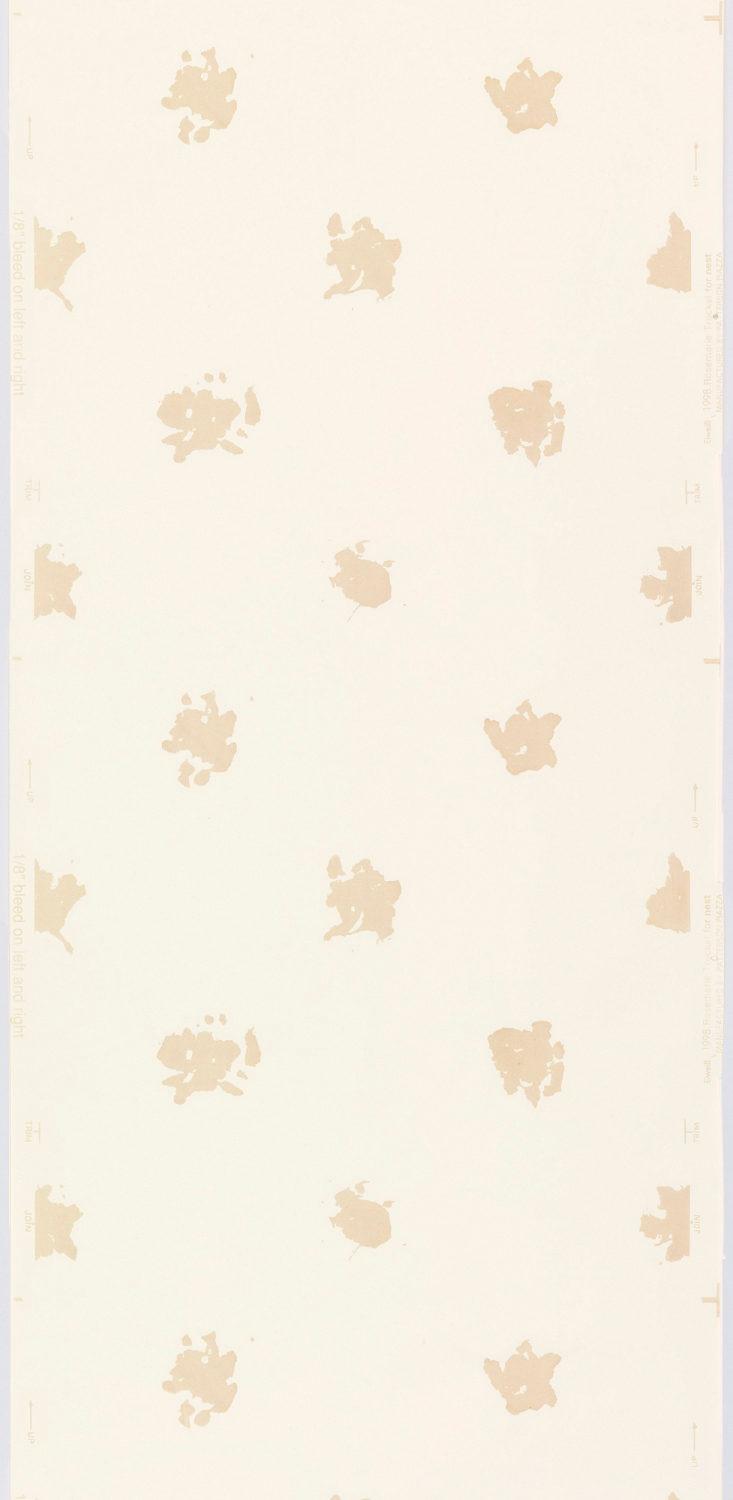

Souvent figurative, l’œuvre de Rosemarie Trockel, très référencée, possède de multiples niveaux de lecture parfois difficiles à appréhender. Elle suit pourtant une même ligne : critiquer les représentations et faire apparaître leur décalage avec la réalité ; rendre visibles les hiérarchies sociales et artistiques implicites, et en montrer la nature dérisoire. Dessins, sculptures, installations, films : dès ses débuts dans les années 1980, sa pratique est extrêmement variée. Elle ironise autant sur la société de consommation que sur les représentations artistiques ou sexuelles. Ainsi, le tricot tendu sur toile, Cogito, ergo sum (1988), reprend deux affirmations triomphantes dans l’histoire de la pensée : d’une part la citation de Descartes, d’autre part le carré noir de Malevitch ; en les juxtaposant, elle révèle leur point commun : être énoncées par des hommes en position dominante dans la société. Simultanément, par la technique du tricot, elle met à mal cet ego masculin surdimensionné, et redonne au féminin la place complémentaire, et souvent oubliée, qui permet au masculin d’exister. Dans toute son œuvre, c’est bien un point de vue féminin que revendique R. Trockel. Elle s’interroge sur les différences entre une création qui serait considérée comme noble et une autre, secondaire, qui relèverait de l’ornement. C’est d’ailleurs dans une école d’arts appliqués, la Werkkunstschule de Cologne, qu’elle a suivi sa formation artistique entre 1974 et 1978. La question du décor traverse son œuvre, jusqu’au dessin intitulé Ornement (2000) : un corps masculin est présenté dans une pose contorsionnée qui projette au centre de la composition ses organes sexuels ; la question de l’ornement se charge ici d’érotisme et de violence, loin de ses connotations habituelles.

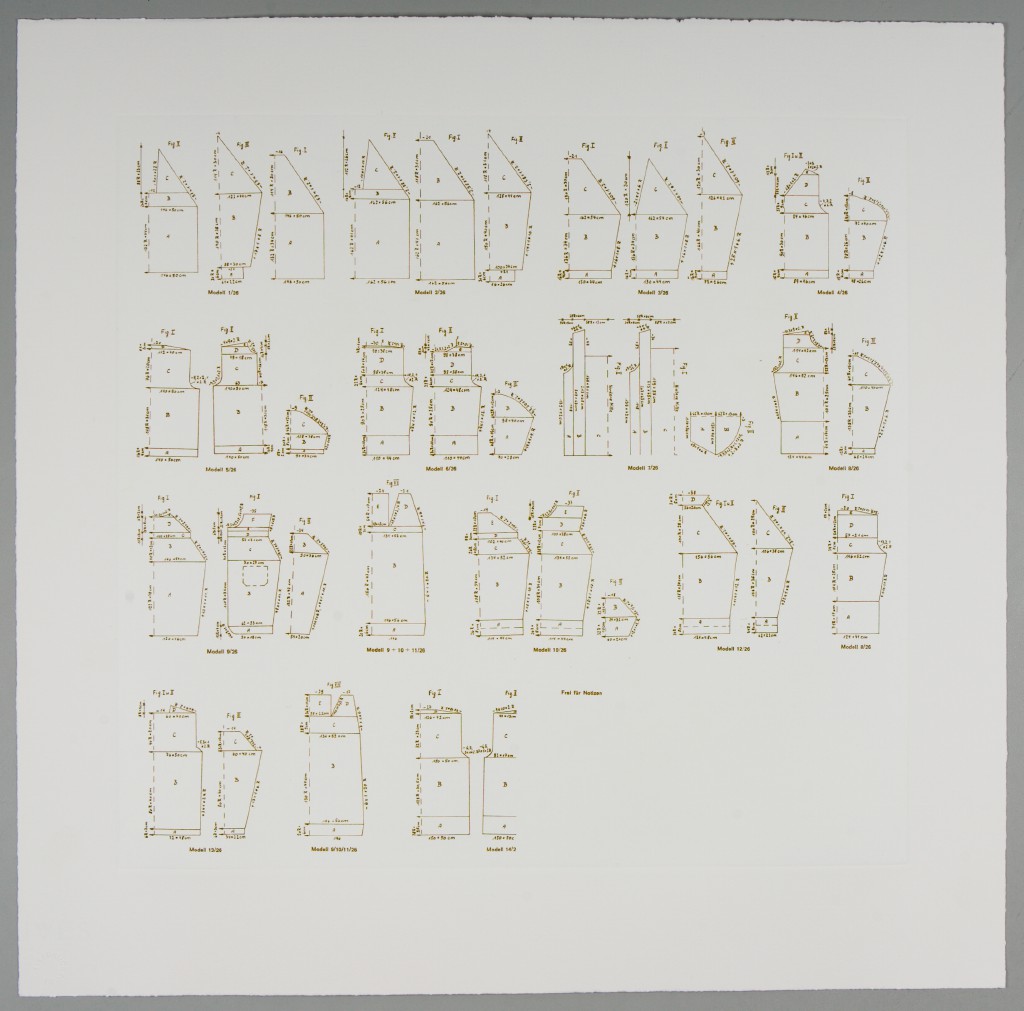

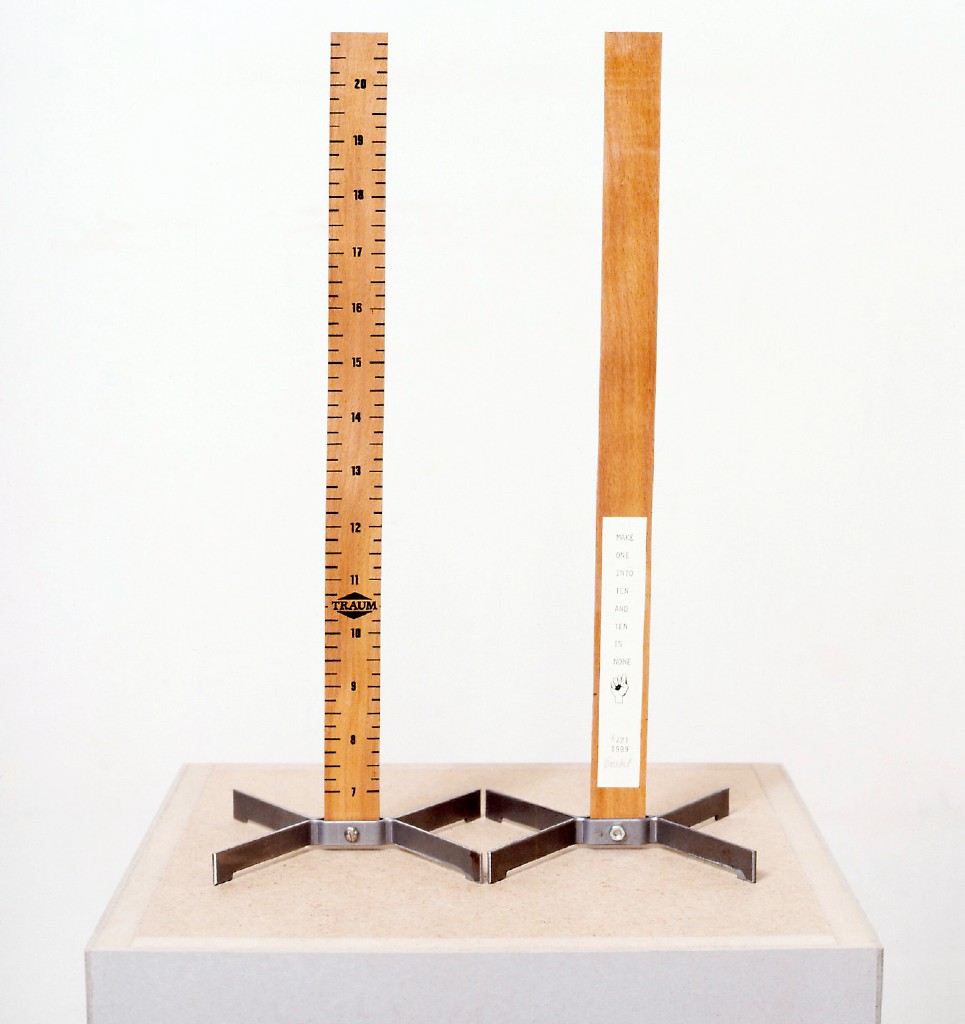

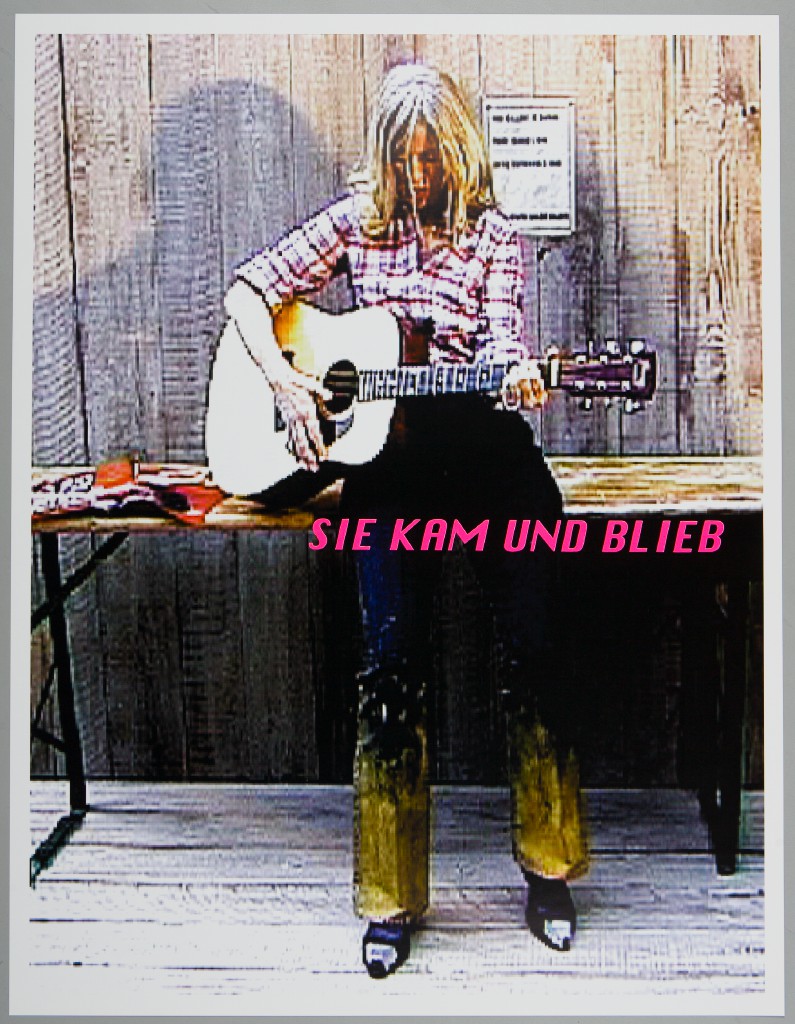

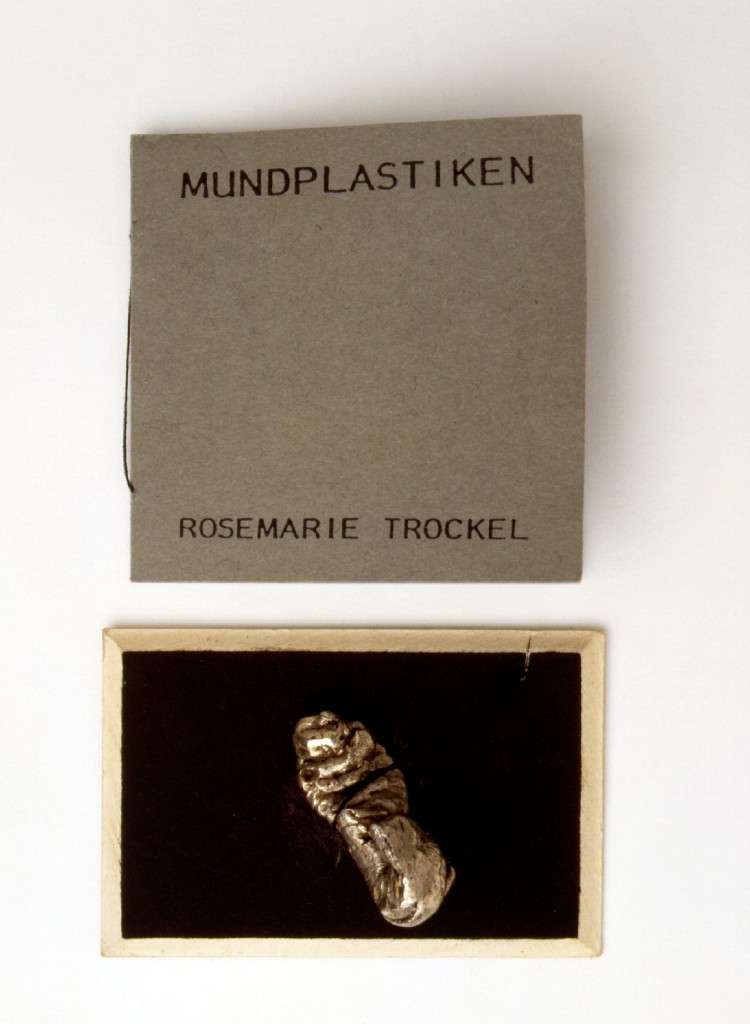

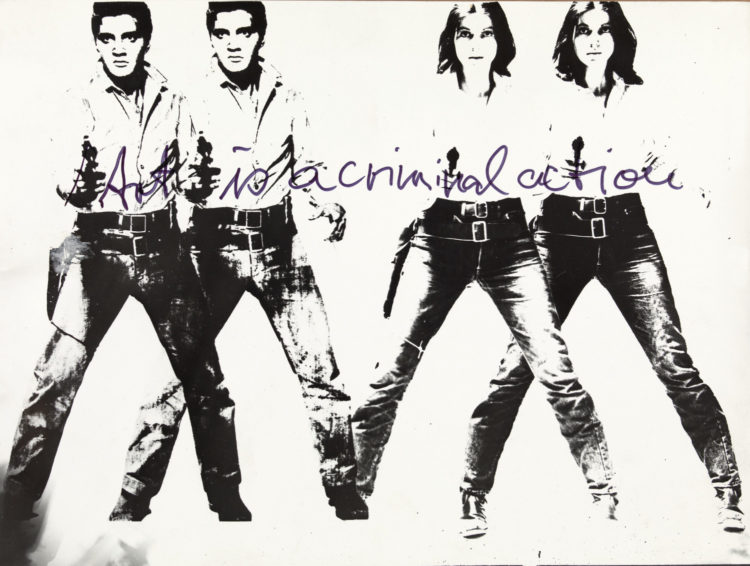

C’est à partir de 1984, dans un contexte artistique de retour à la peinture, qu’elle se fait connaître avec ses tableaux de laine. Sigle Woolmark, lapin de Playboy, faucille et marteau ou croix gammée, a priori riches de sens, sont répétés à l’infini. La décontextualisation et la réitération leur ôtent tout contenu et les érigent, selon l’expression de Peter Weibel, en « logos », seul statut accordé aux représentations dans notre société de l’image. Simultanément, les œuvres se démarquent de la logique de production de masse, puisque ce sont des machines à tricoter contrôlées par ordinateur, qui réalisent les modèles donnés par R. Trockel : la mécanique produit des uniques. Ces tableaux se réfèrent à l’art du XXe siècle : l’œuvre de Niele Toroni pour la répétition méthodique du motif régulier, ou celui d’Andy Warhol pour la démultiplication d’images pop. Ils trouvent un prolongement dans la fabrication de vêtements de laine : pull-overs à deux ouvertures pour la tête, passe-montagnes. À partir de 1987, R. Trockel s’empare d’un autre symbole du statut social traditionnel de la femme : la plaque chauffante ; matérialisant sans ambigüité l’activité de la femme au foyer, elle est détournée de son usage, présentée à la verticale dans des compositions qui évoquent l’art minimal ou l’op art. Le contraste est alors saisissant entre la fonction calorifique de l’objet et la froide rigueur de sa présentation. Contraste encore accentué lorsque, d’outil, la plaque se fait fragment de l’anatomie féminine, évoquant à la fois la poitrine de la femme et le fameux Prière de toucher de Marcel Duchamp (Sans titre, 1993). La question du portrait est essentielle dans l’œuvre de R. Trockel ; elle y introduit, encore, le décalage qui l’intéresse : ici, le modèle portraituré est un singe, à l’expression pourtant si humaine (Sans titre, 1985) ; là, la représentation de chaque membre de sa propre famille se révèle, après analyse, un commentaire général sur les découvertes de Freud (Gipsmodelle + Entwürfe, [modèles en plâtre + dessins], 1994-1995) ; ailleurs, ce sont des doubles portraits au crayon ou à la photocopieuse, qui assemblent les genres et les connotations. Ainsi, elle unit son propre visage à celui de son ami Andreas Schulze en 1992 ; en 1993, dans la série B. B., ce sont les traits de Brigitte Bardot, symbole de la libération sexuelle, qui se mêlent à ceux de Bertolt Brecht, aux multiples relations amoureuses. R. Trockel a représenté l’Allemagne en 1999 à la Biennale de Venise.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Rosemarie Trockel - Flagrant Delight

Rosemarie Trockel - Flagrant Delight