Yamamori, Yayoi, “Noguchi Shohin’s Landscape Paintings: Shinkei Zu and Subsequent Development,” in Women Painters Research Research Report Noguchi Shohin: Women Nanga Artist in Modern Times (exh. cat.), Tokyo: Jissen Women’s University Kosetsu Memorial Museum, 2019, 66-72

→Akira Hirabayashi, “100 Years after the Death of Noguchi Shohin and 100 Years to Come,” in 100 Years after the Death of Noguchi Shohin (exh. cat.), Yamanashi Prefectural Museum of Art, 2017, 5-7

→Yayoi Yamamori, “Two Women Imperial Artists: Shohin and Shoen,” in Shoen and Splendid Women Painters (exh. cat.), Tokyo: Yamatane Museum of Art, 2015, 8-16

Noguchi Shohin : Women Nanga Painters of Modern Times, Jissen Women’s University Kosetsu Memorial Museum, 8 octobre – 1er décembre 2018

→100 Years after Her Death : Noguchi Shohin, Musée préfectoral d’art de Yamanashi, 21 janvier – 26 février 2017

→Court Painter of the Meiji Era : Noguchi Shohin and Modern Nanga, Musée préfectoral d’art de Yamanashi, 23 avril-51 juin 2005

Peintre japonaise.

Active entre la fin du shogunat d’Edo et l’ère moderne Meiji, la peintre japonaise Shōhin Noguchi impose son style tout en s’adaptant avec agilité aux évolutions de son temps, embrassant les nouvelles structures artistiques et profitant de l’intégration progressive des femmes dans la vie active. Sa renommée dans les plus hautes sphères de la société en fait une des premières femmes reconnues comme une véritable professionnelle de la peinture, et lui permet de vivre de son art.

Pourtant, on ne peut dire qu’elle bénéficie d’emblée d’un environnement propice à la création. Encore adolescente, elle commence sa carrière comme calligraphe itinérante, escortée à travers l’archipel par ses parents. Mais lorsque la maladie emporte son père en 1862, elle n’a d’autre choix que de s’établir à son compte, alors que sa formation est loin d’être terminée. Elle se fixe un temps à Kyoto, entre 1865 et 1868, et y étudie les techniques de la peinture de lettrés (nanga), dont les sujets sont principalement des paysages de montagnes et d’eau (sansuiga) et des représentations de fleurs et d’oiseaux (kachōga), auprès d’un maître du genre, Taizan Hine (1813-1869). Cela ne l’empêche pas pour autant de peindre dès cette époque de nombreux portraits féminins (bijinga), genre plutôt associé aux estampes ukiyo-e, comme en témoigne son Bijin-zu [Jolies Femmes, vers 1866-1868, musée Kōsetsu de l’Université féminine Jissen]. Ses années à Kyoto sont aussi l’occasion de se forger ses premières relations, n’hésitant pas à prendre part aux réceptions que fréquentent intellectuels, hommes d’affaires fortunés et personnalités du monde politique, à commencer par l’homme d’État Takayoshi Kido (1833-1877). Après son déménagement à Tokyo en 1871, elle continue à entretenir activement son réseau, notamment avec les cercles érudits, afin de s’assurer de nouveaux débouchés professionnels. À partir de 1872, sesbijinga sont moins des portraits que des scènes où des élégantes en kimono s’adonnent aux disciplines prisées par les lettrés, répondant ainsi au goût littéraire en vogue en ce début de l’ère Meiji. Par exemple, dans Bijin Gashūzu [Rassemblement littéraire d’élégantes, 1872, collection particulière], on peut admirer, dans un jardin à la chinoise reconnaissable à ses attributs classiques – le bananier du Japon, le chêne, le bambou, les pierres ornementales de Taihu, les chaises en céramique –, neuf femmes en tenue traditionnelle en train de jouer d’un instrument, de peindre ou de lire.

S. Noguchi épouse en 1877 Masaaki Noguchi, brasseur de saké originaire du département de Shiga. Leur fille aînée Iku nait l’année suivante. En 1879, la famille s’installe à Kōfu où les Noguchi ont une antenne commerciale, mais les affaires ne décollant pas, son mari abandonne au bout de trois ans. C’est ainsi que S.Noguchi retourne à Tokyo et reprend ses activités de peintre en 1882, afin de subvenir aux besoins de sa famille.

Si, par le passé, elle s’est souvent déplacée en fonction des commandes de riches mécènes de province, il lui est désormais possible de faire largement connaître son œuvre en participant aux expositions et salons qui se multiplient alors, et où elle obtient de nombreux prix. Son Nikyō doku heishozu [Les sœurs Qiao lisant un traité militaire, collection particulière], récompensé par une médaille de bronze lors de l’Exposition-concours de peinture orientale de 1886, entre dans les collections impériales. En 1889, elle est invitée à enseigner à la prestigieuse École des filles de la noblesse japonaise (Kazoku Jogakkō). En 1890, le Prix du savoir-faire technique (2e classe) lui est décerné pour Seiōbo [Reine mère de l’Ouest, collection particulière] à la Troisième Exposition industrielle nationale ce qui lui vaut d’être recommandée pour faire partie du jury de l’Association japonaise des arts.

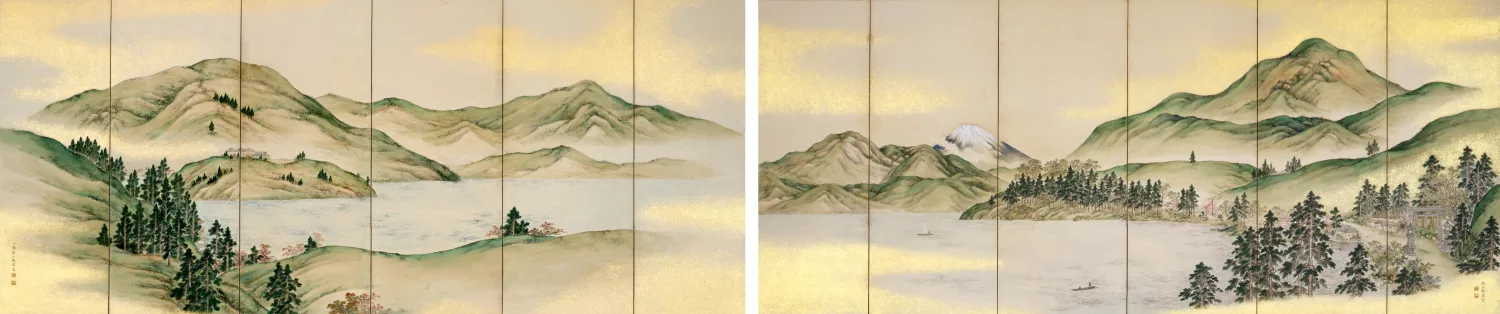

Elle expose Yashū Shiobara Tenguiwa no Shinkei [Vue des monts escarpés de Shiobara, dans la province de Yashū, lieu de conservation inconnu] à l’Exposition universelle de Chicago de 1893, qui est lui aussi primé. S. Noguchi délaisse alors progressivement le bijinga pour le sansuiga. Elle travaille à se perfectionner dans ce genre en s’exerçant assidûment au dessin d’après nature et à la copie des classiques chinois des dynasties Ming et Qing : Shunshū Sansuizu Byōbu [Paravent au paysage sansui de printemps et d’automne, musée Seikado Bunko], réalisé en 1895, révèle un paysage grandiose de style chinois articulé avec brio autour d’une construction à couches multiples.

À mesure que S. Noguchi gagne en notoriété et en reconnaissance sociale, ses liens avec la maison impériale se renforçent. En 1899, elle est chargée d’enseigner la peinture à cinq princesses de sang directement liées à l’empereur Meiji. Hakone Shinkeizu Byōbu [Paravent aux paysages de Hakone, musée Yamatane] rejoint ainsi le trousseau de mariage de Son Altesse la princesse impériale Masako de Tsune en 1907. Les rapports privilégiés de la peintre avec les femmes de la cour impériale contribuent à asseoir encore sa renommée. S. Noguchi est d’ailleurs la première femme à être nommée « Artiste de la maison impériale » en 1904, fait partie du jury du Salon Bunten dès sa première édition en 1907, et se voit conférer le rang de cour jushichii (7e rang) en 1908.

En 1915, elle reçoit commande du Yuki Chihô Fūzoku-uta Byōbu [Paravent des poèmes anciens du pays de Yuki, musée Sannomaru des collections impériales], c’est-à-dire une des deux paires de paravents à six panneaux destinés à être disposés de chaque côté de Leurs Majestés l’empereur et l’impératrice lors du banquet organisé après la cérémonie d’intronisation de l’empereur Taishō. La deuxième paire est confiée à Seihō Takeuchi (1864-1942), qui réalise le SukiChihô Fūzoku-uta Byōbu [Paravent des poèmes anciens du pays de Suki, musée Sannomaru des collections impériales]. Il est en effet d’usage de choisir deux artistes de renom représentant l’est (pays de Yuki) et l’ouest du Japon (pays de Suki), ici respectivement S. Noguchi et S. Takeuchi, pour ces deux œuvres magistrales marquant l’avènement d’une nouvelle ère. De Meiji à nos jours (Reiwa), S. Noguchi reste la seule femme à avoir été sélectionnée pour réaliser cette commande.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025