Alla Horska

Iakovlenko, Kateryna, « Art Between Manliness and Activism. The Role of Ukrainian Women Artists During Political Transformations », Miejsce, n° 7, 2021, https://www.doi.org/10.48285/ASPWAW.24501611.MCE.2021.7.5

→Ohnieva, Liudmyla (dir.), Alla Horska. The Soul of the Ukrainian Sixties, Kyiev, Smoloskyp, 2015 (en ukrainien)

→Ohnieva, Liudmyla (dir.), Alla Horska. Biography in the Language of Letters, Donetsk, Smoloskyp Collection, 2013 (en ukrainien)

Alla Horska. Boryviter, Ukrainian House, Kiev, 15 mars – 28 avril 2024

Peintre monumentaliste ukrainienne.

Alla Horska naît à Yalta (Crimée), ville des studios de cinéma soviétiques Yalta Films, où travaille son père. Dans les années 1930, Joseph Staline commence à mettre en œuvre sa violente politique dite de la Grande Famine ukrainienne (1932-1933) puis la persécution de l’intelligentsia désignée sous le nom de Renaissance fusillée (1937-1938). La famille de A. Horska déménage à Moscou en 1932, puis à Kiev à la fin de l’année 1943. A. Horska y étudie les beaux-arts à l’École d’art d’État Taras-Chevtchenko (1946-1948) et l’art monumental à l’Institut d’art de Kiev (actuelle Académie nationale des arts visuels et d’architecture) entre 1948 et 1954, avant de mener des recherches indépendantes sur l’histoire des arts et des traditions d’Ukraine.

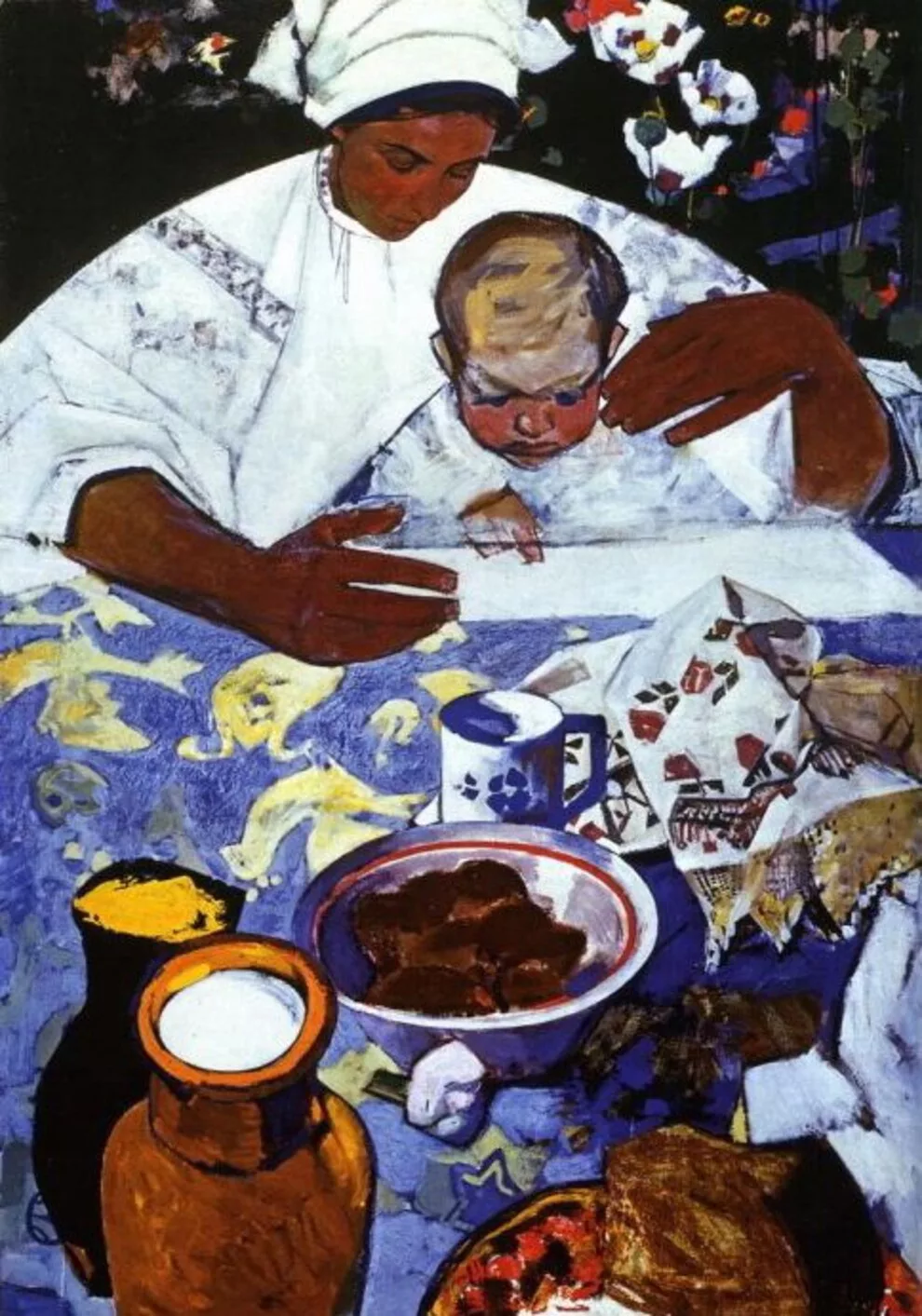

La découverte de la vitalité des traditions locales et des persécutions passées à l’encontre des artistes est un bouleversement pour A. Horska. Elle commence à étudier l’avant-garde, en particulier les œuvres des boichukistes, un mouvement artistique des années 1920 qui cherchait à revivifier les pratiques murales en s’inspirant des pratiques monumentales et du modernisme. A. Horska aborde les concepts d’égalité des droits et de liberté en les reliant à l’environnement local. Elle cofonde une communauté d’artistes appelée Suchasyk [Contemporain] afin de permettre l’échange d’idées et devient l’une des figures les plus actives du mouvement dit des soixantards pour les droits civiques en Ukraine dans les années 1960.

Le médium principal de A. Horska est l’art monumental. Dans ces œuvres, elle évoque la libération nationale et la culture ukrainiennes. Elle subit pour cette raison l’oppression du régime soviétique. Son vitrail Chevtchenko. Mère (1964), dédié au grand poète national Taras Chevtchenko (1814-1861), créé en collaboration avec Opanas Zalyvakha (1925-2007), Liudmyla Semykina (1924-2021), Halyna Sevruk (1929-1922) et Halyna Zubchenko (1929-2000), est déclaré par le Parti « idéologiquement hostile ». Cette œuvre est détruite, et A. Horska ainsi que les artistes qui l’ont aidée à la réaliser sont exclu·es une première fois de l’Union des artistes d’URSS en 1964 (avant de la réintégrer en 1965).

Au milieu des années 1960, une nouvelle vague d’oppression envers les artistes d’Ukraine la conduit, avec d’autres créateur·ices, vers les oblasts de Donetsk et de Luhansk : là, ces artistes jouissent d’une plus grande liberté de travailler grâce au contexte local et créent des panneaux monumentaux pour des écoles, des restaurants, des usines et des espaces publics. Entre 1964 et 1970, A. Horska s’engage dans des activités pour les droits humains et prend position contre les procès à huis clos des personnes dissidentes. Avec cent trente-neuf scientifiques et figures culturelles, elle signe en avril 1968 une lettre de protestation à destination des dirigeants de l’URSS. Elle est de nouveau exclue de l’Union des artistes.

Son corps décapité est retrouvé dans une forêt, près de Kiev, le 28 novembre 1970. À ce jour, les circonstances de sa mort n’ont pas été officiellement révélées, mais, pour beaucoup, il ne fait aucun doute qu’elle a été orchestrée par les autorités locales. Le nom de A. Horska et ses œuvres font l’objet de censure jusqu’en 1990.

La plupart de ses œuvres remarquables sont menacées depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Ainsi, sa mosaïque Boryviter [Crécerelle, 1967], conçue pour le décor d’un restaurant de Marioupol et représentant un oiseau local en proie à la puissance de la steppe et du vent d’Azov, mais aussi le panneau L’Arbre de vie (1967) ont été détruits par une attaque aérienne russe en 2022.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025