Aneta Grzeszykowska

Aneta Grzeszykowska, Negative Book, Rome, Nero, 2017

→Aneta Grzeszykowska, Love Book, textes de Krzysztof Pijarski, trad. Katarzyna Bojarska, Varsovie, Raster, 2011

Domestic Animals, Lyles & King, New York, 2022

→

The Milk of Dreams, Biennale de Venise, pavillon central, 2022

→Family Skin, Francisco Carolinum, Linz, 2020

→Śmierć i dziewczyna [La mort et la jeune fille], Zacheta-National Gallery of Art, Varsovie, 2013

Artiste pluridisciplinaire polonaise.

Aneta Grzeszykowska s’est formée à l’Académie des beaux-arts de Varsovie. L’artiste travaille d’abord avec la photographie et la vidéo, s’emparant de ces médiums pour les pousser à leurs limites. Elle défend une pratique politique et critique de l’art, développant au fil de son œuvre un autoportrait multiple et radical. Sa série Love Book (2010) a ainsi une dimension programmatique : dans cet ensemble constitué de collages de photographies, elle s’insère littéralement dans une histoire de l’art féministe, glissant sa propre image dans des œuvres d’artistes, parmi lesquelles Ana Mendieta (1948-1985), Francesca Woodman (1958-1981) ou Theresa Hak Kyung Cha (1951-1982). Ces dernières ont toutes pour point commun d’être mortes prématurément, même d’avoir été parfois assassinées, et c’est comme témoin de leur talent autant que de la violence qu’elles ont subie qu’A. Grzeszykowska se présente.

Si son corps est au cœur de ses expérimentations, c’est qu’il lui permet de pousser toujours plus loin les questions de la représentation comme de la perte de soi, de l’identité et de ses failles. Ainsi, elle n’hésite pas à se défigurer dans sa série Face Book (2019), qui mêle des références à la physiognomonie et à l’hystérie féminine. Avec Negative Blood (2017-2020), elle fait de son sang une émulsion photosensible pour livrer un autoportrait organique et abstrait. Et puisque l’image de soi se fonde aussi dans la relation que nous avons aux autres, A. Grzeszykowska mène une réflexion sur cette dimension relationnelle de la représentation. Dans Album (2005), elle manipule ses propres archives pour s’effacer de tous ses albums de famille, ne laissant que des images trouées : une mère embrasse le vide qui lui fait face, un homme se baigne seul – si bien que l’absence, la distance semblent être le véritable fil rouge de la narration familiale. A. Grzeszykowska réitère ce geste en 2022, mais, cette fois, c’est sa propre fille, Franciszka, qu’elle fait disparaître et, dans un même mouvement, sa solitude de mère qu’elle dévoile.

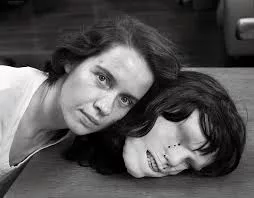

L’enfant sert de modèle à l’artiste à plusieurs reprises et lui permet d’explorer la question de la maternité avec la tonalité grinçante et étrange qui caractérise son travail. Elle coud des poupées à l’effigie de sa fille (Franciszka, 2014-2017), confie à cette dernière une reproduction réaliste de son buste pour qu’elle le manipule à sa guise (Mama, 2018), créant ainsi une image d’elle-même qu’elle peut livrer à celles et ceux qui l’entourent. S’offrant à ses proches de la manière la plus extrême, A. Grzeszykowska va plus loin encore dans Selfie with the Dog (2023) en donnant son visage à manger à son chien. Ce travail est la prolongation performative de Selfie, commencé en 2014, pour lequel l’artiste avait réalisé puis photographié des reproductions réalistes de parties de son corps faites en peau de cochon. Une décennie plus tard, c’est son visage devenu masque qui est dévoré par son animal de compagnie ; l’image de soi est devenue sculpture consommable. L’humour noir, le grotesque font ainsi partie intégrante de la démarche d’ A.Grzeszykowska, mais ce sont aussi la gêne et le trouble qu’elle cherche à provoquer. En nous confrontant aussi bien à notre fragilité qu’à notre aliénation, elle nous enjoint à penser le statut même de l’image, celle que nous avons de nous comme celle que nous projetons sur les autres.

Le travail d’A. Grzeszykowska est internationalement reconnu. Ses œuvres ont été récemment exposées à la Biennale de Venise (2022) et au musée d’Art moderne de Linz (2020) et sont conservées dans les collections de musées comme le Solomon R. Guggenheim Museum à New York, le San Francisco Museum of Modern Art, le Centre Pompidou à Paris ou le musée d’Art moderne à Varsovie.

Une notice réalisée dans le cadre du programme +1.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025