Chryssa

Hunter Sam, Chryssa, Londres, Thames and Hudson, 1974

→Restany Pierre, Chryssa, New York, H.N. Abrams, 1977

→Schultz Douglas, Chryssa: cityscapes, New York, Thames and Hudson, 1990

Chryssa, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 14 novembre – 17 décembre 1961

→Chryssa : œuvres récentes, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris, 30 mai – 7 octobre 1979

→Chryssa ’60 – ’90, Stavros Mihalarias Art, Athènes, mai – juillet 1990

Sculptrice gréco-états-unienne.

Chryssa abandonne très vite son travail de social worker pour se consacrer à l’art. Après des études à l’académie de la Grande Chaumière à Paris en 1953-1954 (elle y a côtoyé André Breton, Edgar Varèse et Max Ernst), puis au California School of Fine Arts de San Francisco (1954-1955), elle s’installe à New York, où elle vit et travaille jusqu’en 1992, avant de revenir en Grèce. Dans le milieu new-yorkais, elle s’affirme comme une artiste pionnière, aux côtés de Jasper Johns et Robert Rauschenberg, dans l’approche du « nouveau réalisme » qu’ils ont initié (Eleftherotypía, 7-2-2011) ; à contre-courant de la perspective formaliste, telle que la théorisait le critique américain Clement Greenberg, ils utilisent des matériaux nouveaux non artistiques et cherchent à se démarquer d’un art dont la charge symbolique exprime les affects de l’artiste. Comme chez J. Johns, les chiffres, les drapeaux ou les cibles, le choix d’un motif neutre déjà existant, à l’exemple des lettres qui imposent leur format, permettent à la sculptrice d’échapper à la question du contenu, si cher aux artistes de l’expressionnisme abstrait.

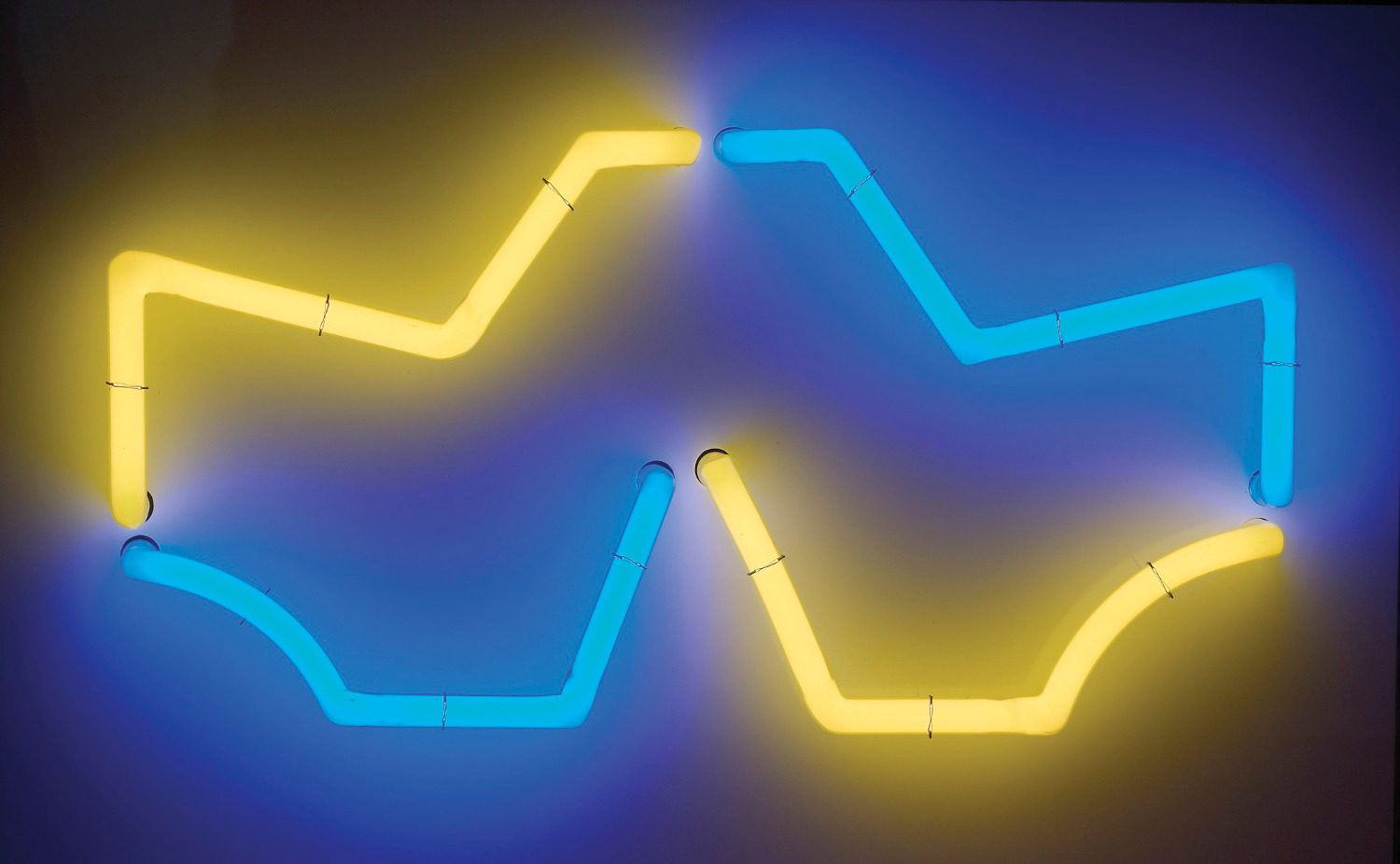

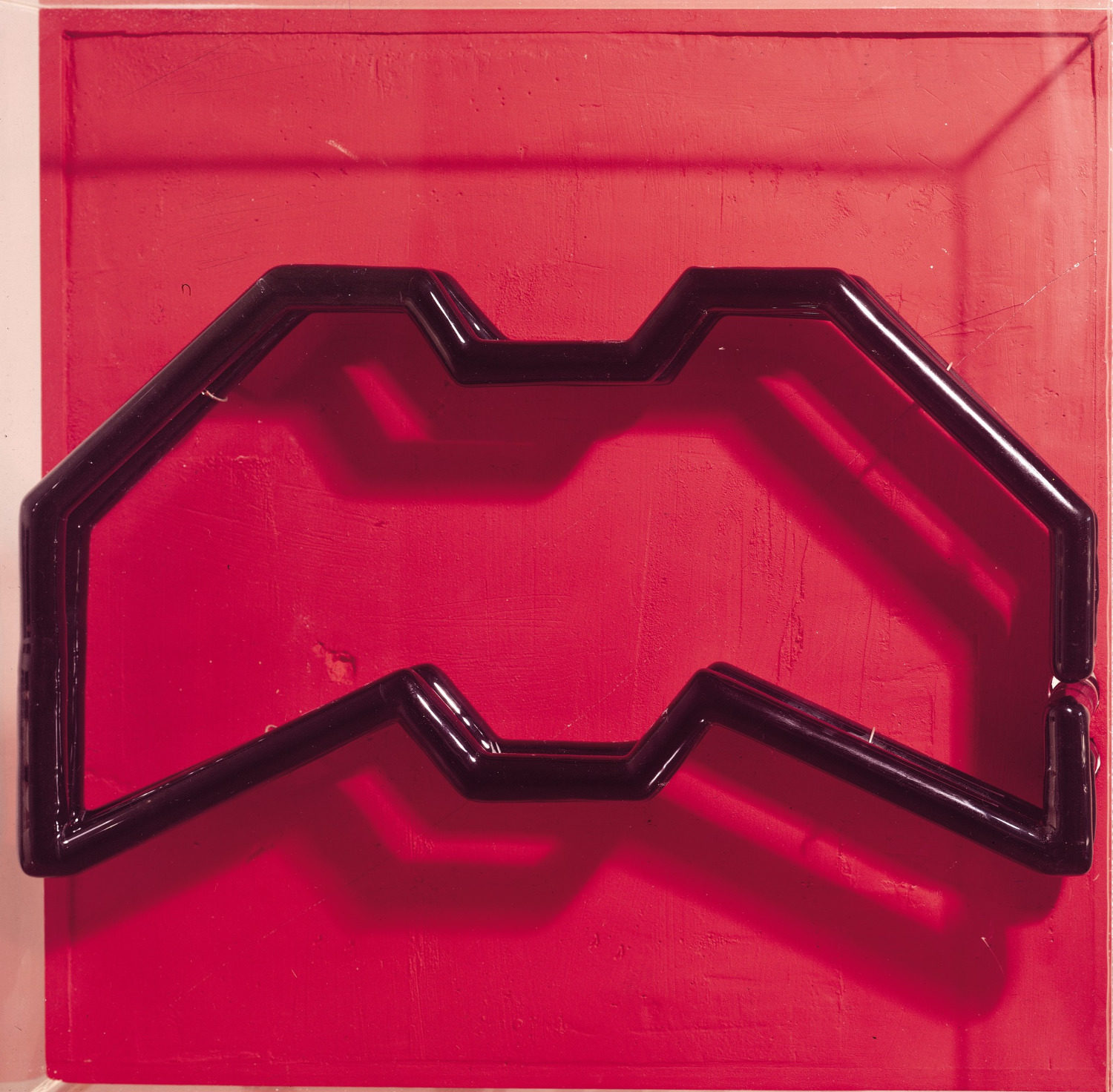

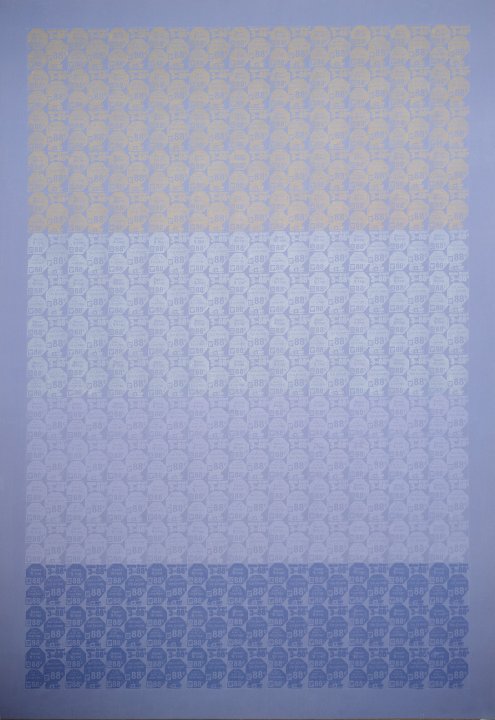

Parmi ses premiers travaux importants figurent Cycladic Books (1957-1962), une sculpture en plâtre, dont la forme épurée rappelle les statuettes des Cyclades tout en annonçant les préoccupations des artistes minimalistes, les énormes enseignes lumineuses de Times Square, car elles combinent à la fois la lettre et le néon en lui-même, qu’elle introduit à partir de 1963, et qui deviendra son « matériau » de prédilection ; elle est, en effet, la première – avec Dan Flavin – à l’utiliser dans l’art et à lui accorder une aussi grande place. Times Square, au croisement de références personnelles et d’une thématique liée à la vie moderne américaine et la communication de masse, sera aussi un sujet récurrent, depuis Arrow: Homage to Times Square (1958) jusqu’à The Gates to Times Square (1966), une installation cubique où les visiteurs peuvent pénétrer. Ces inscriptions lumineuses lui rappellent de plus l’art byzantin. « À la place du fond doré des icônes byzantines, il y avait le bleu du ciel, dans lequel se dessinaient les contours des immeubles », dit-elle (Eleftherotypía, 7-2-2011). Ainsi, Chryssa parvient à combiner les éléments formels les plus novateurs de son temps avec sa mythologie personnelle, hissant ses œuvres parmi les plus importantes de la mouvance antiformaliste des années 1960, tout en affirmant son indépendance vis-à-vis de courants déjà constitués. Dans ses créations réalisées en Grèce en 1997-1999, comme Memories of Chinatown et Memories of American Cityscapes (peintures acryliques et néon), elle traite des lettres comme des signes abstraits, et recrée sur toile un Times Square imaginaire.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013