Destiny Deacon

« Southbank contemporary », Art Monthly Australia, mars 2015, numéro 277, p. 10

→Dan Rule, « Destiny Deacon », Artist Profile, numéro 22, 2013, pp 65-72

→Stephen Gilchrist, Crossing Cultures, cat. d’exp., Hood Museum of Art, Dartmouth College, University Press of New England, septembre 2012 – mars 2013, pp. 59-60

Destiny Deacon : Artist Room, MCA Collection, Museum of Contemporary Art, Australie, mai – décembre 2019

→Not Just Fun and Games, Roslyn Oxley9 Gallery, août – septembre 2017

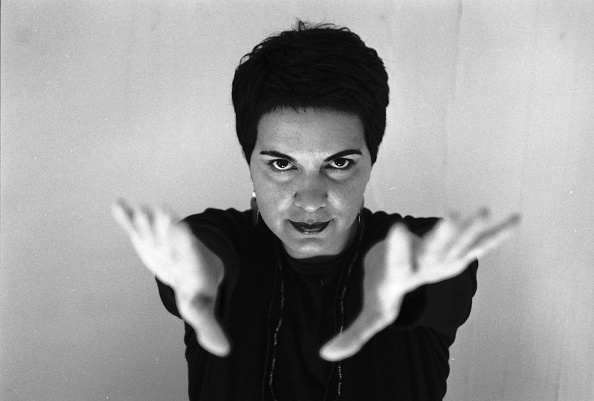

Photographe australienne.

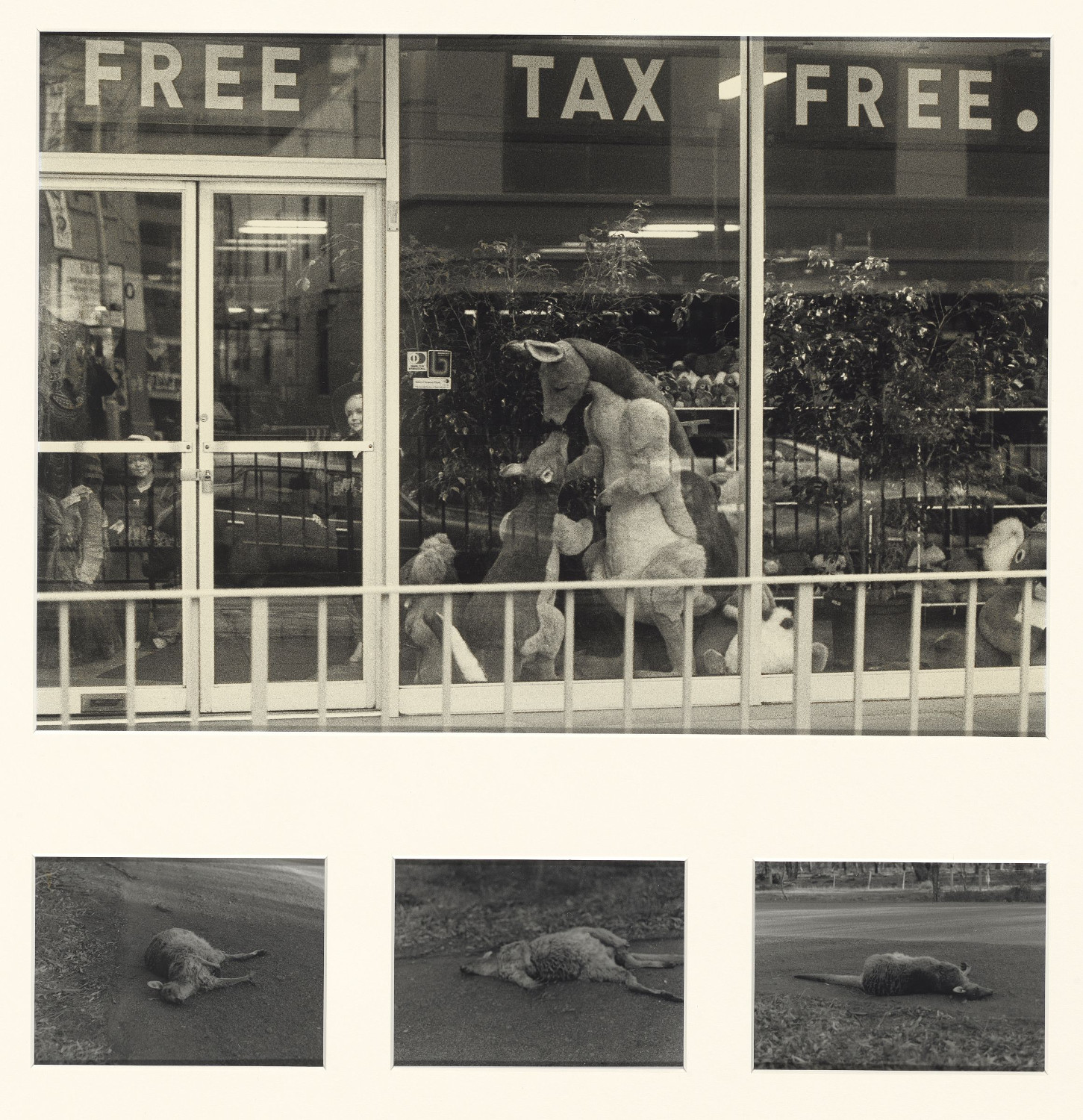

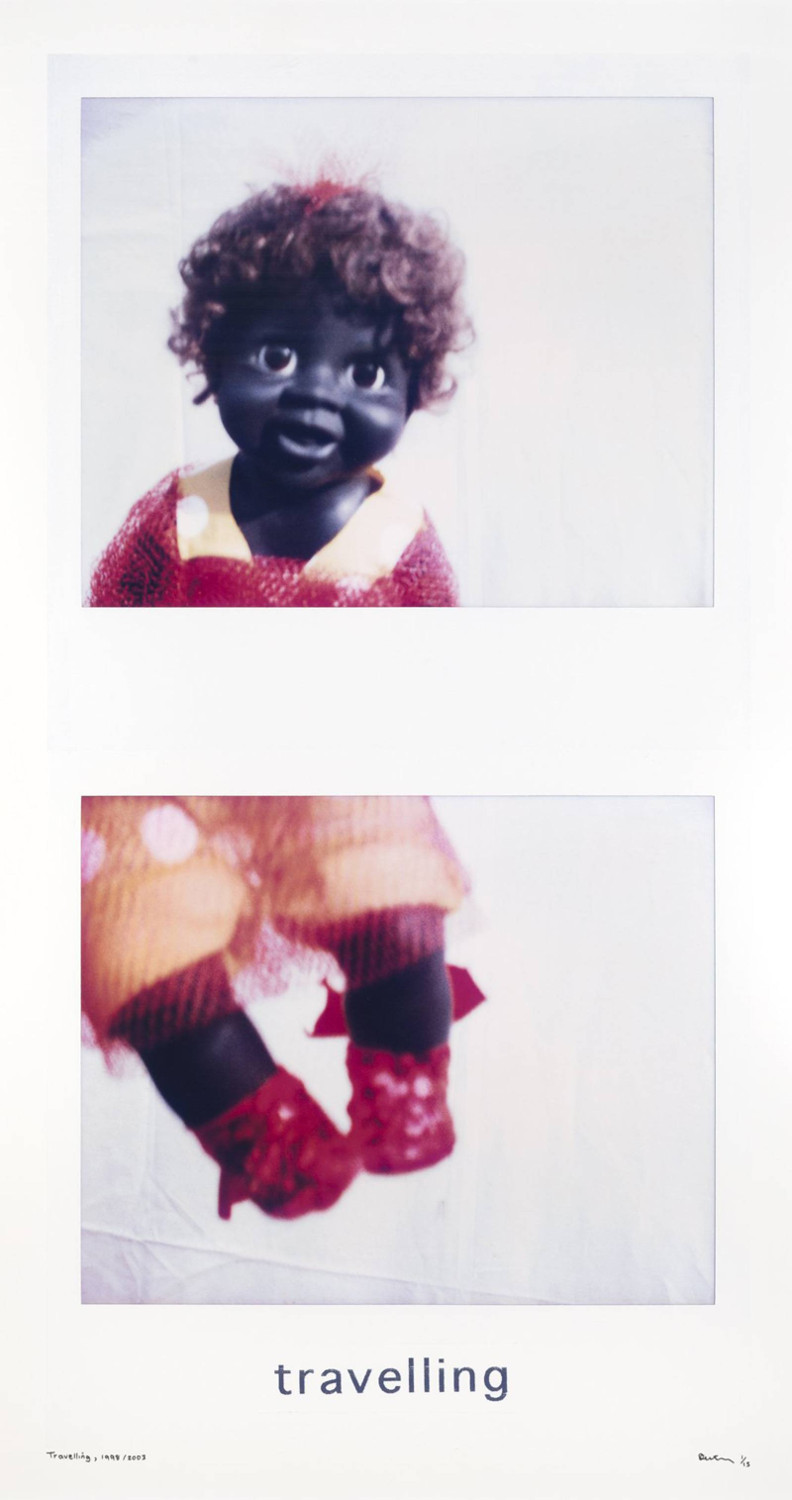

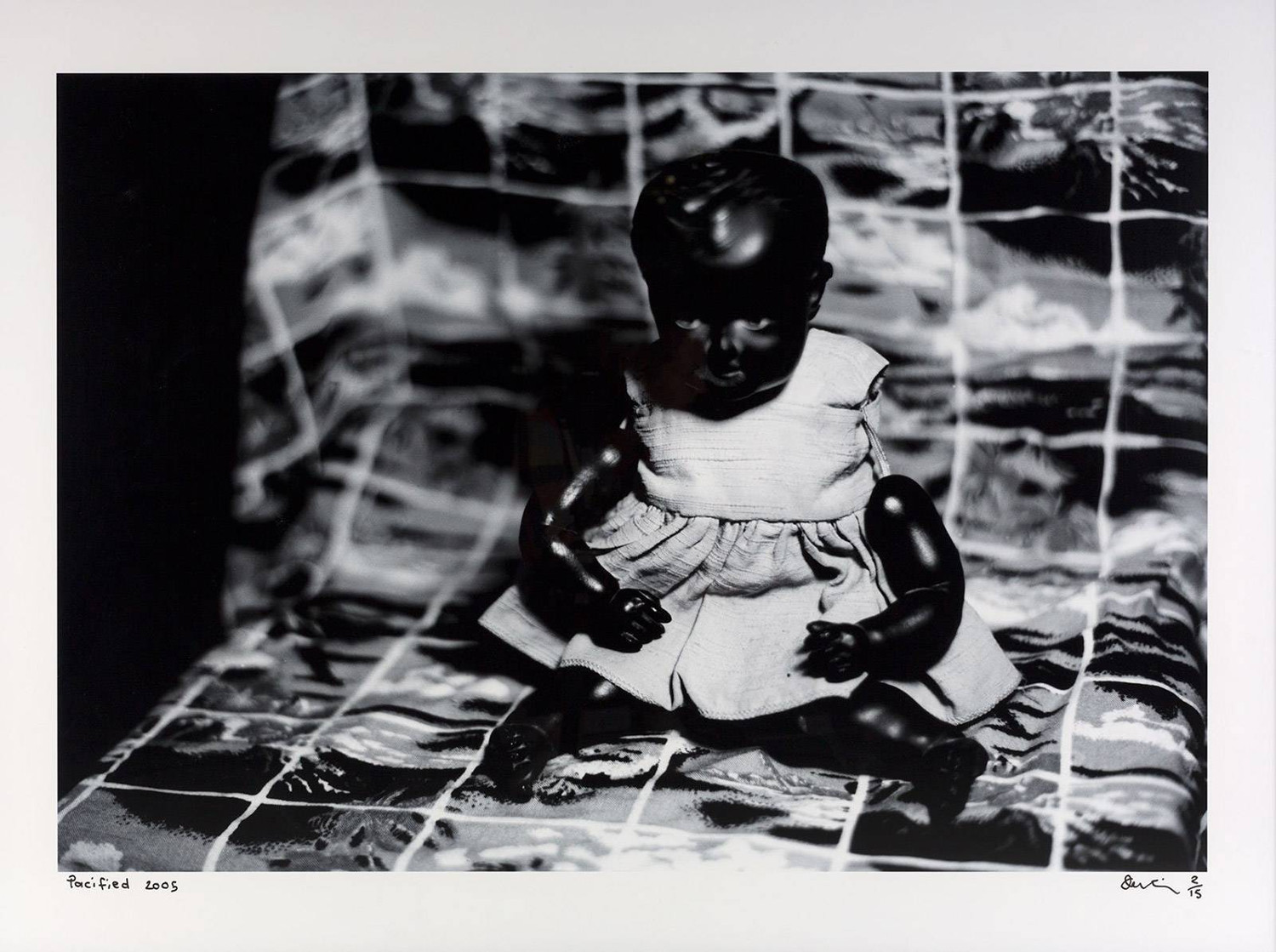

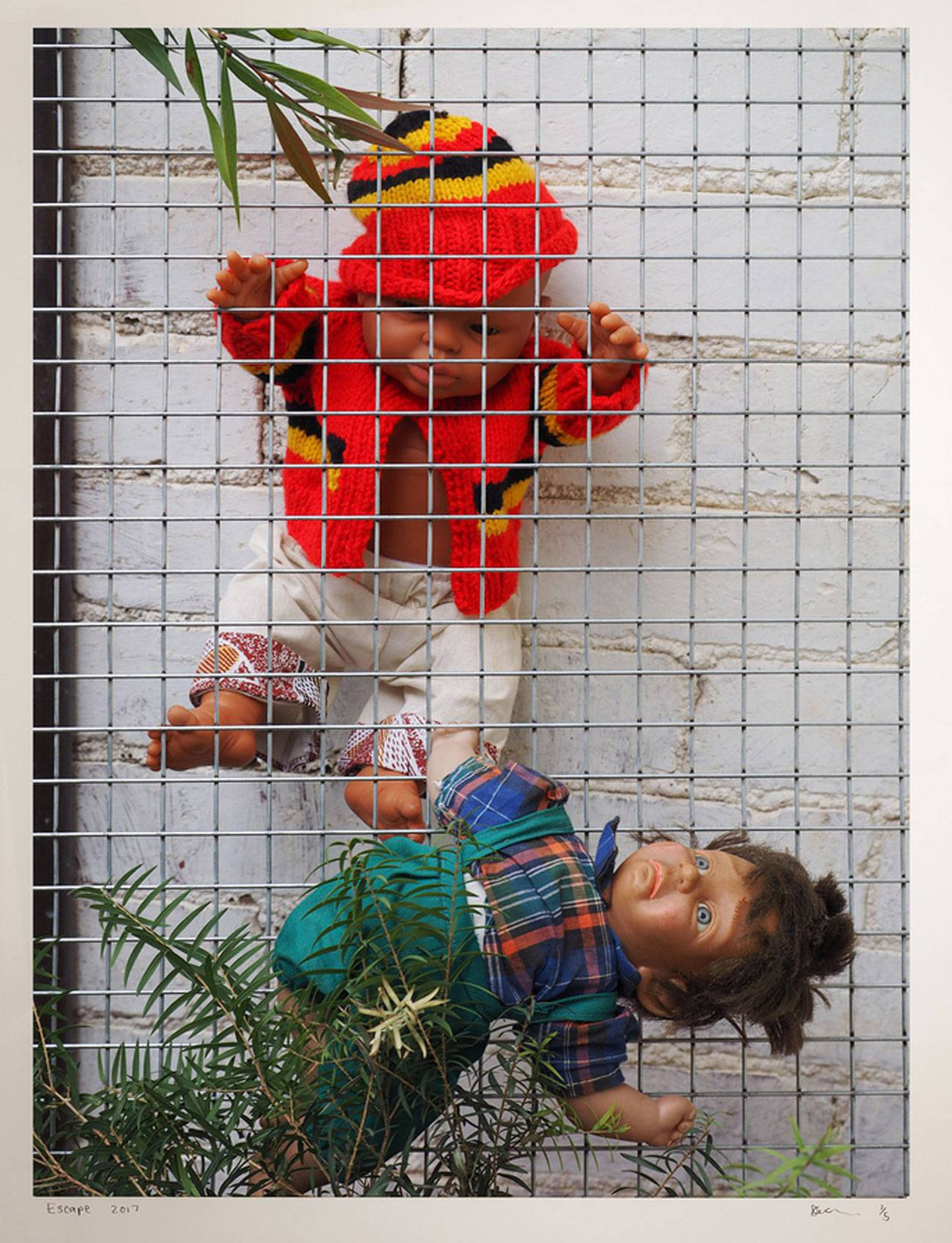

Issue des nations aborigènes kuku (nord de l’Australie), erub et mer (détroit de Torrès), Destiny Deacon a grandi à Melbourne où elle a travaillé comme professeure, animé des émissions de radio et écrit des scripts de séries télévisées. Autodidacte, elle pratique la photographie et la vidéo depuis les années 1980. À travers des scénarios volontairement ambigus, elle explore les notions de race, de sexualité et de sexe, et les processus de dénigrement et de violence qui ont marqué l’histoire de l’Australie (Forced Into Images, 2002 ; Tax Free Kangaroos, 1992). L’artiste met en scène des poupées, des objets touristiques, des ornements chinois ou des costumes, dans diverses situations, métaphores de la vie contemporaine, pour dénoncer les stéréotypes occidentaux projetés sur le peuple aborigène (Blak Lik Me, 1991 ; I Seen Myself, 1991).

Ces scénarios suscitent des émotions complexes qui s’entremêlent à chaque nouvelle vignette, composant des histoires divertissantes et provocantes (Dreaming in Urban Areas, 1993). Les questions de genre sont aussi abordées. Par exemple dans Draclubra (1998), où elle associe la figure de Dracula au mot lubra, qui veut dire « femme » dans l’une des 250 langues aborigènes. Depuis plusieurs années, D. Deacon collabore avec l’artiste et écrivaine Virginia Fraser pour créer des installations et des vidéos dans lesquelles sont explorés le racisme et les stéréotypes. En 1991, elle invente pour la série Blak Lik Me une variation du mot black (« noir »). En choisissant de se décrire comme blak, l’artiste fait le choix d’utiliser le langage des colonisateurs et de se présenter dans un processus d’autodétermination et d’expression personnelle, pratique commune à de nombreux artistes des villes.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Destiny Deacon discusses her work | Half light: portraits from Black Australia (exhibition) | Art Gallery of New South Wales

Destiny Deacon discusses her work | Half light: portraits from Black Australia (exhibition) | Art Gallery of New South Wales