Eugénie Marguerite Honorée Servières, née Charen

Bell, Esther, Meslay, Olivier, Salé, Marie-Pierre (dir.), Guillaume Guillon Lethière, cat. exp. Clark Art Institute, Williamstown (15 juin – 14 octobre 2024), Paris (13 novembre 2024 – 17 février 2025), Paris, Snoeck- Louvre éditions, 2024 (version française), cat. n°40 p. 76-77 et p. 119, 233-235

Peintre française.

La vie et l’œuvre d’Eugénie Servières, dont la carrière s’est déroulée principalement sous l’Empire et la Restauration, sont assez mal connues. C’est à Guillaume Guillon Lethière (1760-1832) qu’elle doit non seulement sa formation, mais aussi son introduction dans les cercles artistiques ou politiques qui lui permettront d’obtenir des commandes privées ou publiques.

Sa mère, Marie Josèphe Honorée Vanzenne, épouse le peintre en secondes noces, en décembre 1799, après le décès de son premier mari, Pierre Charen, père d’Eugénie (mort en 1792). G. Guillon Lethière accueille sa jeune belle-fille dans son atelier et devient son père adoptif. En 1806, âgée de vingt ans, elle envoie au Salon sa première œuvre sous le nom d’Eugénie Lethiers, « élève de son père ». En 1807, elle épouse à Paris Joseph Servières, dramaturge et auteur de vaudevilles et de mélodrames puis conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le couple accompagne à Rome G. Guillon Lethière, nommé cette année-là, directeur de la Villa Medicis. Le réseau du peintre les soutient : Lucien Bonaparte achète pour sa collection deux tableaux de la jeune artiste. J. Servières devient un temps le secrétaire du prince. C’est d’après des études sur nature de la main d’E. Servières que G. Guillon Lethière aurait exécuté, selon ses dires, le portrait d’Élisa Bonaparte commandé pour l’Empereur en 1806 (musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon). Dominique Vivant Denon (1747-1825) sera le parrain du premier enfant du couple, et la comtesse Mollien, épouse du ministre du Trésor public et ancienne élève de G. Guillon Lethière, sa marraine.

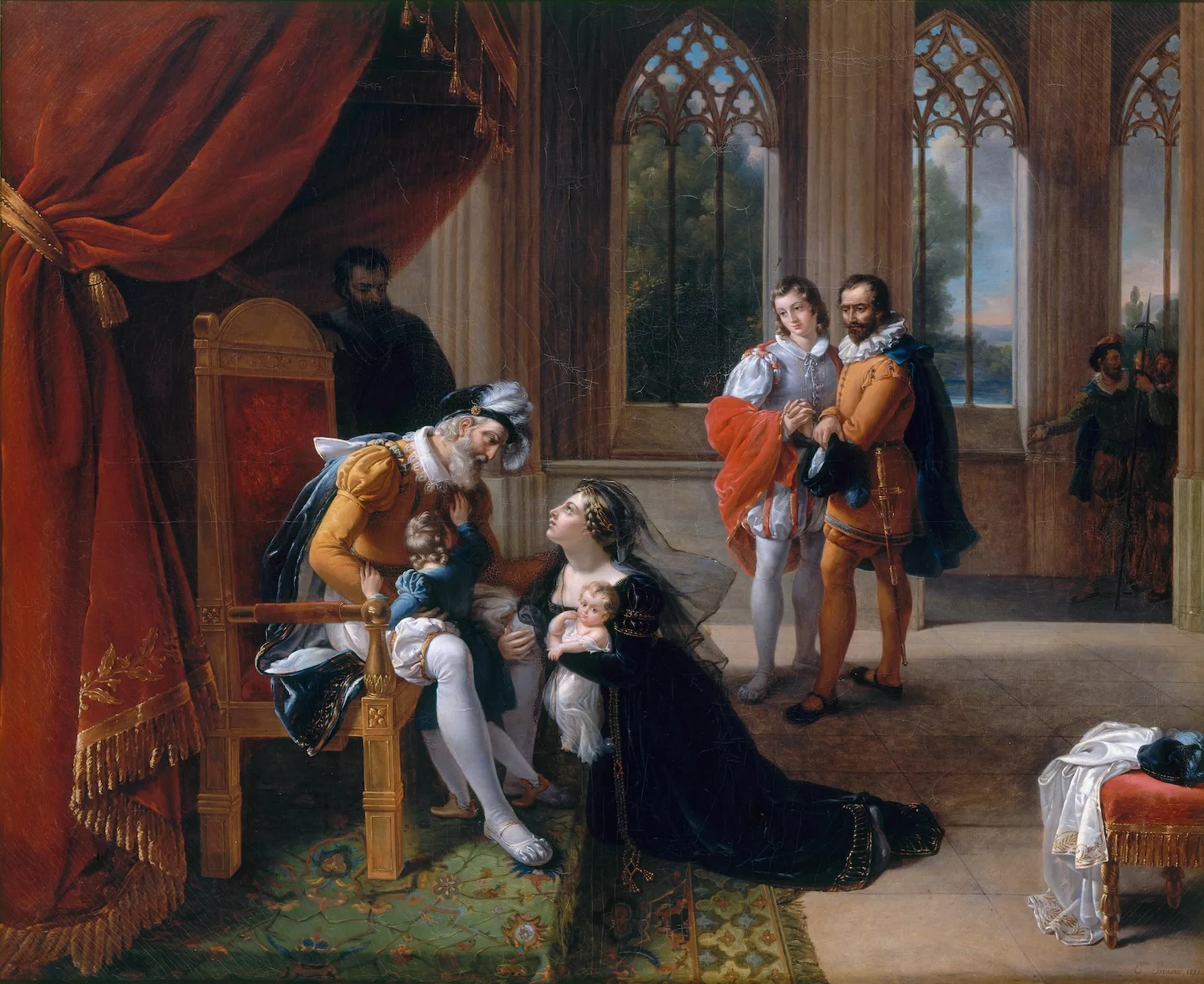

E. Servières envoie régulièrement des œuvres au Salon jusqu’en 1833, mais n’y expose au total qu’une vingtaine de tableaux – ce qui est peu –, alternant portraits et scènes historiques. En 1822, Inès de Castro et ses enfants se jettent aux pieds du roi Alfonse pour obtenir la grâce de don Pèdre reçoit des critiques élogieuses ; il est acquis en 1825 pour la Maison du roi Charles X. Le tableau est bien représentatif de l’inspiration de l’artiste, qui suit l’évolution de la peinture d’histoire vers le genre anecdotique et sentimental, ainsi que de son talent dans la mise en place théâtrale de la composition, le fini porcelainé et le coloris subtil. La duchesse de Berri lui achète un autre tableau exposé au même Salon, Valentine de Milan. La peintre traite de sujets issus de la littérature médiévale et romantique ou illustrant des moments de l’histoire de la monarchie dans le genre troubadour, dont les livrets du Salon détaillent les épisodes.

E. Servières dispose, à l’Institut, d’un atelier situé au-dessus du logement de son père adoptif, où elle reçoit ses élèves femmes et qu’elle conserve au moins jusqu’à la mort de G. Guillon Lethière. On ne trouve plus guère de traces de son activité à partir du milieu des années 1830.

Une notice réalisée en partenariat avec le musée du Louvre.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025