Kitagawa Hisashi, « Kajiwara Hisako sakuhin no nendai suitei nit suite» [Dater les œuvres de Hisako Kajiwara], Sansai [Trois Couleurs], no. 545, 1993, pp.70-71.

→Tanaka Hisao, «Jinsei-ha ni modorenakatta bijin-ga ka Kajiwara Hisako » [Hisako Kajiwara, la peintre de bijinga qui ne put se contenter de peindre pour vivre], Geijutsu Shinchō [Nouvelles tendances de l’art], no. 496, 1991, pp.71-81.

→Shiokawa Kyōko, « Hisako Kajiwara » in Saikan Hitosuji [Le Pinceau à la main, toute leur vie], Tokyo, Kyūryūdō, 1987, pp.92-142.

La femme japonaise par les femmes peintres : Les bijinga de Shōen (Uemura), Shōha (Itō), Shōen (Ikeda), Seien (Shima), Hisako (Kajiwara), Galerie Takashimaya de Kyoto, du 17 au 29 septembre 1998 ; Musée Sōgo de Nara, du 1er au 18 octobre 1998 ; Musée Odakyū, du 3 au 24 janvier 1999.

→Exposition posthume de Hisako Kajiwara, Galerie Takashimaya de Nihombashi, Tokyo, du 14 au 26 février 1991 ; Galerie Takashimaya de Kyoto, du 28 février au 5 mars 1991 ; Galerie Takashimaya de Namba, Osaka, du 14 au 19 mars 1991.

→Exposition Hisako Kajiwara, pour célébrer ses 60 ans de carrière artistique, Galerie Daimaru de Kyoto, du 1er au 6 mars 1979 ; Galerie Matsuya de Ginza, Tokyo, 13 au 18 avril 1979.

Peintre japonaise.

Hisako Kajiwara naît à Kyoto dans une famille aisée de marchands-brasseurs de saké. Son talent est repéré par SōunChigusa (1873-1944), un peintre de style japonais (nihonga) qui enseigne le dessin dans une école pour jeunes filles. Sur sa recommandation, H. Kajiwara se forme auprès de Keigetsu Kikuchi (1879-1955), qui jouit alors d’une grande renommée pour sa peinture de bijinga (portraits de jolies femmes), : ce sont les débuts de sa carrière artistique. S. Chigusa, disciple de Seihō Takeuchi (1864-1942), s’essaye par ailleurs lui-même aux techniques du dessin à l’occidental et n’hésite pas à introduire dans son œuvre des sujets qui n’entrent pas dans la tradition du nihonga, comme le nu ou la représentation des travailleur·se·s, qu’il peint notamment de façon réaliste, faisant sensation à l’époque dans les cercles artistiques modernes de Kyoto. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’il incite H. Kajiwara à traiter la figure de la bijinga non comme une jolie poupée, mais comme une femme bien réelle, faite de chair et d’os. Par ailleurs férue de littérature, la jeune artiste se met alors à peindre des figures féminines dans des scènes de la vie quotidienne inspirées de son entourage, d’histoires rapportées ou de ses lectures.

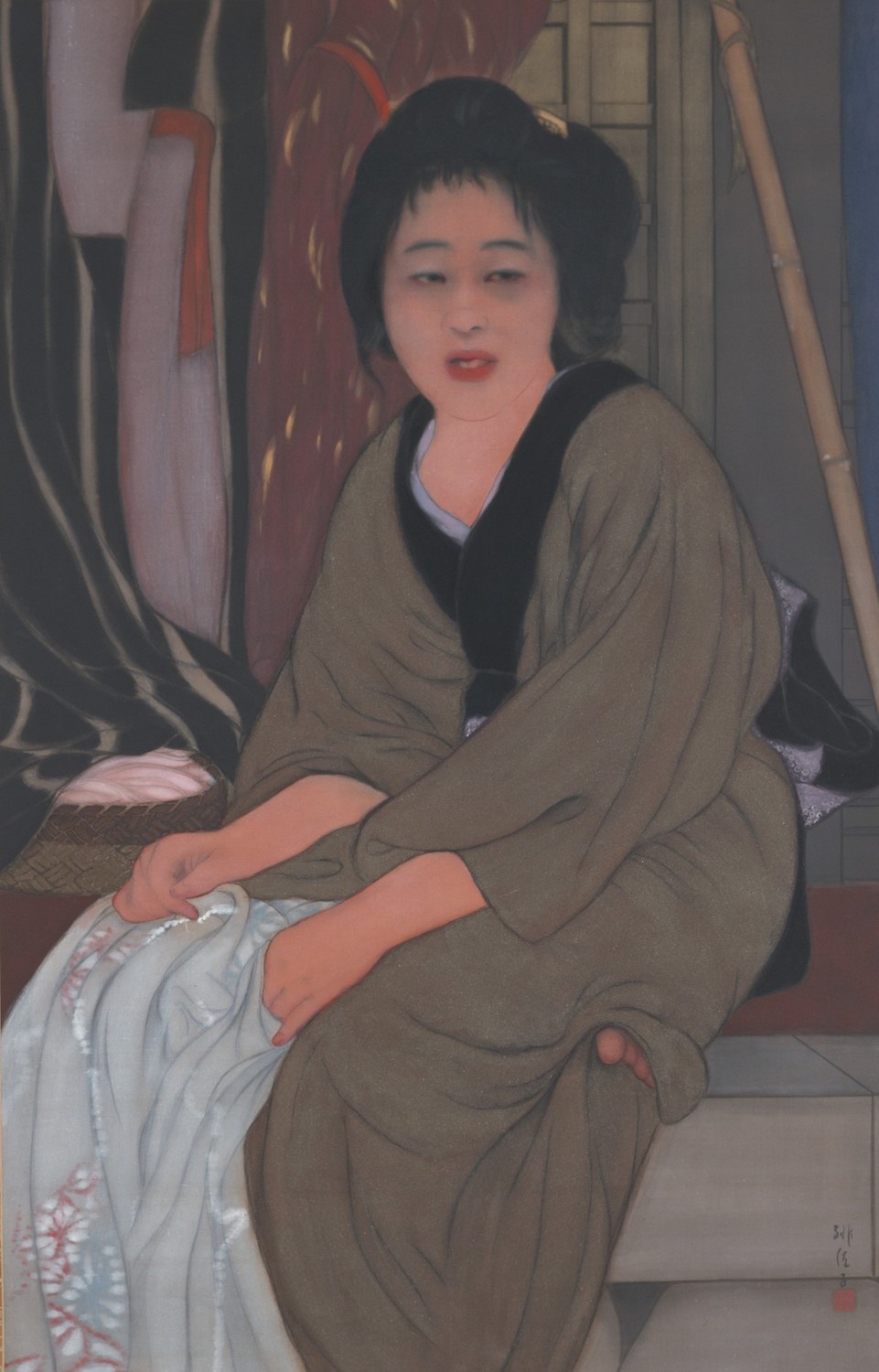

La Société de création picturale nationale (Kokuga Sosaku Kyokai) est fondée en 1918 à Kyoto. Cette association de peintres nihonga organise des expositions selon des règles très différentes de celles des salons officiels. Prônant la liberté de création, le respect de l’individu et l’amour de la nature, elle inspire fortement les jeunes artistes qui ne se retrouvent pas dans les manifestations conventionnelles. C’est le cas de H. Kajiwara, qui expose Kureyuku Teiryūjo [À l’arrêt de tram à la tombée de la nuit, Kyoto, musée des Beaux-Arts] lors de la première édition. On y voit une servante travaillant comme journalière dans le quartier des plaisirs ; épuisée, elle est assise sur un banc en attendant le tram qui la ramènera chez elle. Bien que cette peinture n’ait pas fait partie des neuf œuvres primées, elle est applaudie pour son traitement novateur de l’image de la femme et reçoit une mention d’excellence hors sélection. H. Kajiwara participe l’année suivante, en 1919, à cette même exposition et propose également au Salon Utaheru Onna [Femme chantant, 1919, musée national d’Art moderne de Kyoto – MOMAK]. Sur deux mètres de haut, on voit une femme en train de chanter, la bouche grande ouverte et les dents bien visibles. L’œuvre est refusée, mais H. Kajiwara retente sa chance l’année suivante. Retenue cette fois-ci pour le Salon, elle expose donc dans les deux instances.

Cette réussite marque la fin de sa participation aux expositions Kokuga Sosaku Kyokai. L’œuvre de ses débuts au Salon est un portrait familier de femme active d’âge mûr. Sensible à la condition de ces femmes obligées de gagner leur vie, H. Kajiwara continue par la suite à peindre et à exposer au Salon la détresse de ces femmes aux divers métiers, de la jeune acrobate à la geiko âgée en passant par la geisha de province, la chanteuse de gidayū ou l’employée d’un club d’entraînement de tir à l’arc. Il n’existe pas d’autres exemples dans la peinture nihonga de femmes représentées ainsi : un physique robuste, des teintes sobres et sans attrait – à l’image de leur vie –, des ombres marquées et un fond sombre où sont placés divers objets suggérant leur quotidien. Mais elles correspondent si bien à la réalité des années Taishō (1912-1926) que H. Kajiwara n’a été refusée au Salon que lors de sa première tentative.

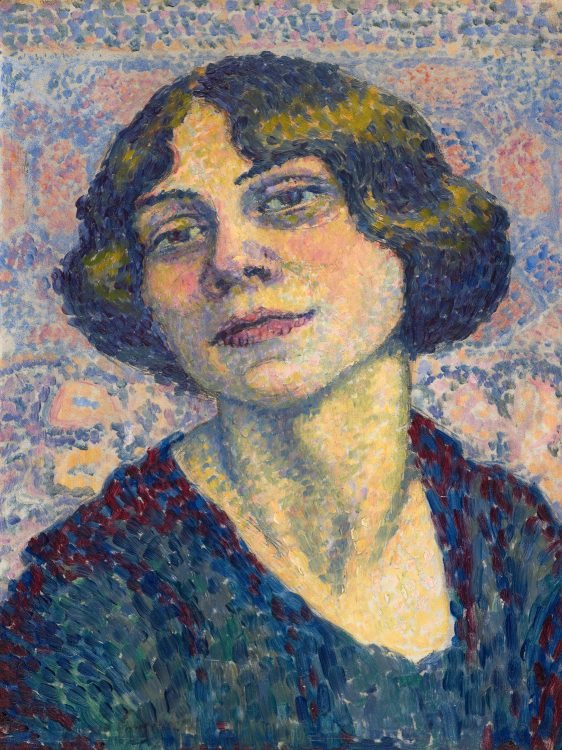

En 1930, après une parenthèse de quelques années, H. Kajiwara revient au Salon avec Yama no yu [Station thermale en montagne], un portrait de femme élégante en train de tremper une serviette dans une source chaude. À la suite des revers de fortune de sa famille, elle change de registre pour une peinture destinée à la vente, avec des compositions bien léchées représentant des jeunes filles de bonne famille ou des apprenties geisha ressemblant à de jolies poupées, comme dans Ideyu no Ame [Pluie dans la station thermale, 1931, Kyoto, musée des Beaux-Arts].Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, récompensée pour la première fois au Salon par le Prix spécial en 1947, puis forte de son statut d’artiste commissionnée pour exposer au Salon accordé en 1950, elle peint des femmes pleines de vie, habillées et coiffées à l’occidentale, comme dans Hana [Fleurs, 1951, musée national d’Art moderne de Kyoto – MOMAK] ou Kamera [Appareil photo, 1953, collection particulière].

En juin 1957, une exposition individuelle est organisée dans la galerie du grand magasin kyotoïte Mitsukoshi : on y admire des portraits non pas de demoiselles de bonne famille, mais de femmes à la peau brunie d’avoir travaillé en extérieur, ou d’autres débordantes de vitalité dans des scènes du quotidien. Ce style propre à H. Kajiwara lui vaut une critique élogieuse et, en octobre de la même année, elle expose au Salon une plongeuse-pêcheuse de coquillages (ama). Elle continue à réaliser de nombreux portraits de geisha ou de tenancières des bars huppés de Kyoto. Mais elle ne se contente pas seulement de les peindre sur leur lieu de travail, elle s’efforce aussi de les saisir dans leur quotidien, comme dans Yūdachi [Averse du soir, 1967, musée d’Art contemporain de Tokyo – MOT], dans une réinterprétation contemporaine d’un sujet traité par le passé sur les quartiers de plaisirs dans les campagnes.

Jusqu’à sa disparition en 1988, à l’âge de quatre-vingt-onze ans, H. Kajiwara ne cesse de chercher à saisir la femme bien réelle de son temps, sublimant son courage discret pour s’en sortir au prix de son propre labeur. Nommée conseillère en 1968 de l’organisation des Salons, puis administratrice en 1974, l’artiste reçoit l’ordre du Mérite culturel de la Ville de Kyoto.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024