Irmgard Sigg

Dortu, Éric, Irmgard Sigg : mémoire de la terre, Montceau-les-Mines, L’Embarcadère, 2014

→Irmgard Sigg. Œuvres 1996-1999, cat. exp., galerie Darthea Speyer, Paris (15 avril – 6 juin 1999) ; Le Fanal, scène nationale de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire (29 avril – 15 juin 1999), Paris, Galerie Darthea Speyer

→Irmgard Sigg. Le partage des épreuves, cat. exp., galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine (15 juin – 23 juillet 1995), Ivry-sur-Seine, Galerie Fernand Léger, 1995

Irmgard Sigg. Peintures, 2003-2004, galerie Darthea Speyer, Paris, 13 janvier – 26 février 2005

→Irmgard Sigg. Œuvres 1990-1994, galerie Darthea Speyer, Paris, 1994

→Irmgard Sigg : les doubles, galerie Charley Chevalier, Paris, 5 novembre – 5 décembre 1973

Sculptrice française.

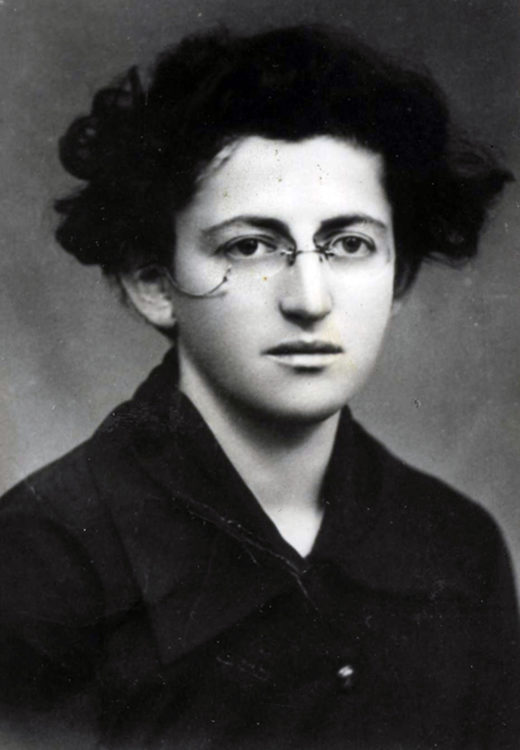

Irmgard Sigg (née Margarete Irmgard Knorsch), est marquée par une enfance passée entre régime nazi et ruines de l’après-guerre. Entre 1940 et 1955, elle étudie la musique et la danse classique en Allemagne, avant de partir pour la France en 1955 et de s’installer définitivement à Paris. Elle obtient la nationalité française en 1957. De 1956 à 1958, elle étudie le violon au Conservatoire national supérieur de musique tout en dansant aux Folies Bergère. Elle se tourne ensuite vers les arts visuels : en 1961, elle suit des cours du soir de la Ville de Paris en dessin et modelage, puis poursuit avec des études à l’École nationale supérieure des beaux-arts de 1962 à 1968, dans l’atelier de sculpture en taille directe dirigé par René Collamarini (1904-1983). Dès lors, la sculpture devient le médium privilégié d’I. Sigg.

De 1967 aux années 1980, elle participe régulièrement au Salon de la jeune sculpture, au Salon de mai, au Salon d’automne, au Salon des réalités nouvelles ou au salon Grands et jeunes d’aujourd’hui. I. Sigg est représentée à partir de 1981 par la galerie Darthea Speyer, à Paris, qui lui consacre régulièrement des expositions personnelles faisant l’objet de publications, jusqu’à la fermeture de la galerie en 2010.

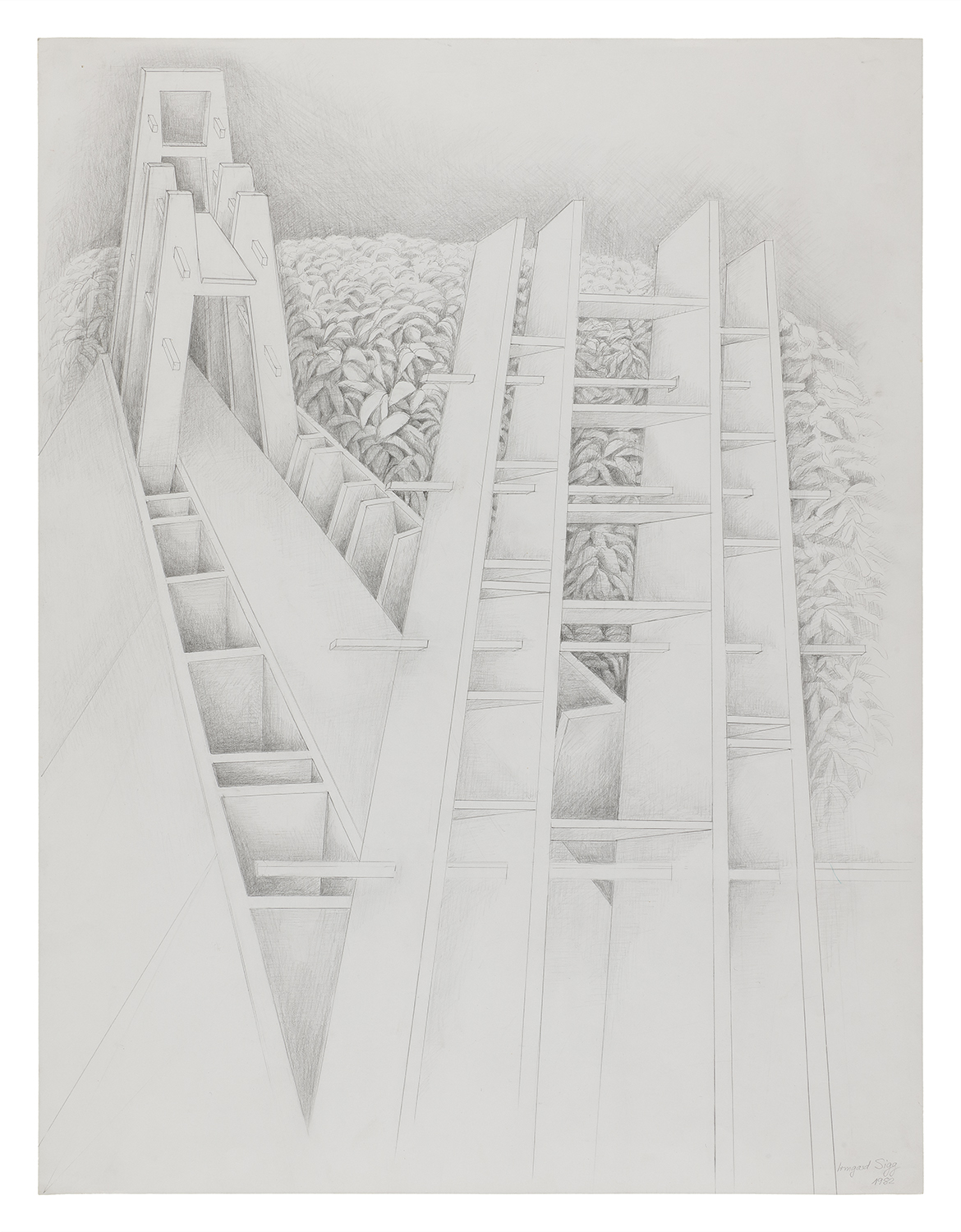

La sculptrice se fait notamment remarquer, à partir des années 1970, par son importante production d’œuvres d’art pour l’espace public dans le cadre de la construction de villes nouvelles, à Bobigny (Lieu du pouvoir, 1977 ; Arc de mémoire, monument à la Résistance, 1990), à Saint-Quentin-en-Yvelines (Château de non-lieu, 1981, détruit), à Champigny-sur-Marne (Île d’Isis, 1986), à Vitry-sur-Seine (L’Oracle de Delphes, 1988). Comme le dit le philosophe Yves Michaud, « les sculptures d’Irmgard Sigg donnent un sentiment de malaise – mais tout art n’est pas fait pour rassurer ou consoler ». Empreintes d’un « violent froissé expressif » (Georges Raillard), ses œuvres des années 1968-1972 laissent apparaître un univers inquiétant fait de figures à l’aspect mutant (Jardin carnivore, 1972). L’artiste s’engage ensuite dans la création de ce qu’elle nomme souvent des « passages », formes architecturales en bronze, en résine ou en bois et cordages tendus. Ses ponts, passerelles, labyrinthes ou escaliers tortueux (Lieu d’incertitude, 1976) s’inscrivent dans la tradition des folies et architectures de papier piranésiennes nourries de constructivisme russe. Le cratère volcanique devient un de ses motifs récurrents dans les années 1980, en parallèle avec la création de personnages aux allures guerrières ou agraires (Le Gaucher, 1984), qui, au-delà de leur aspect menaçant, témoignent d’un plaisir dans le jeu des lignes, des courbes et de la réduction des formes.

Dans les années 1990, I. Sigg poursuit ses expérimentations techniques avec la création de figures en plâtre, tissu et acrylique. Ses « lutins » ou créatures thérianthropes, souvent par couple de deux, luttent ou se contorsionnent. Ils sont généralement accompagnés d’un bestiaire d’animaux exotiques qui se retrouve dans les peintures au style volontairement naïf auxquelles l’artiste se consacre à partir de 2005.

Les œuvres d’I. Sigg sont présentes dans la collection du Centre national des arts plastiques (Cnap), du musée d’Art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, du Frac Réunion et de la collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis.

Encyclopédie audiovisuelle de l’art contemporain | Claude Guibert, 2021

Encyclopédie audiovisuelle de l’art contemporain | Claude Guibert, 2021