“Asian Women Artists (database): IDEMITSU Mako.” Asian Women Artists: Gender/History/Border. 28 mars 2020.

→Idemitsu, Mako. White Elephant, traduit par Juliet Winters Carpenter. Seattle: Chin Music Press Inc., 2016.

→Idemitsu, Mako. Howatto a ūman meido: Aru eizō sakka no jiden [What a Woman Made: Autobiography of a Filmmaker]. Tokyo: Iwanami Shoten, 2003.

→« Criteques: writings on her works », Mako Idemitsu – Media Artist: film & video works by a woman since 1970s. Consulté le 4 décembre 2023. (anglais)

Small Special Selection 2: Experimental Film and Video Art by Mako Idemitsu, 25th Art Film Festival, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya, Aichi, 29–30 octobre, 2021

→If Invisible, I Visualize: Works by Idemitsu Mako, 10th Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions, Tokyo Photographic Art Museum, 12, 18 et 23 février, 2018

→I Create—I Create Myself, The Third Gallery Aya, Osaka, 11–23 décembre, 2000; Kobe Art Village Center, Hyogo, 13–25 décembre, 2000

Cinéaste et vidéaste japonaise.

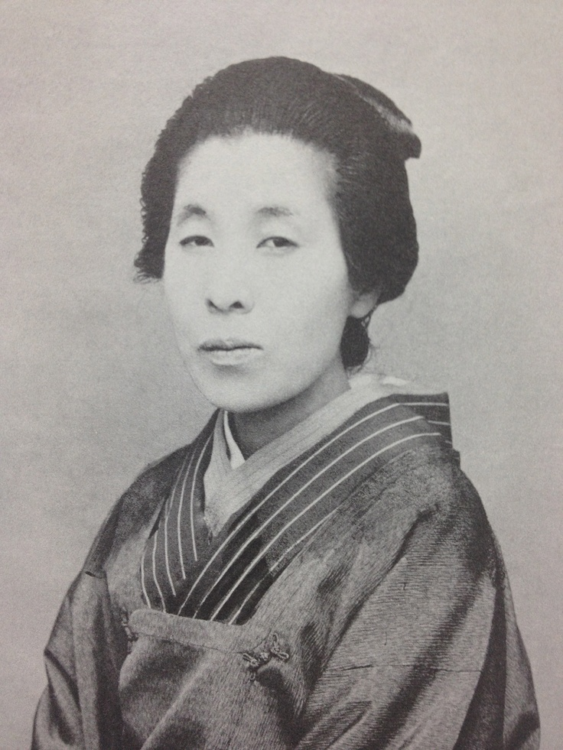

Mako Idemitsu est une pionnière de l’art féministe et de l’expression en images filmées au Japon. Elle part poursuivre ses études à New York après avoir décroché un diplôme de l’université Waseda, à Tokyo, pour échapper à l’autorité de son père, l’industriel Idemitsu Kosan. Elle épouse le peintre Sam Francis (1923-1994) en 1965, avec qui elle aura deux garçons, et s’installe en Californie. Mais être la femme d’un artiste réputé ne la comble pas, d’autant qu’elle doit aussi faire face à sa solitude de femme asiatique dans la société états-unienne. Craignant de « devenir folle si [elle] continu[e] comme ça à ne rien faire de [sa] vie », elle décide de s’acheter une caméra 8 mm et s’initie en autodidacte au tournage et à la prise de vues. En 1970, elle rejoint un groupe d’activistes du mouvement d’émancipation des femmes, très en vogue à l’époque. Encouragée par les autres membres du groupe, elle acquiert une caméra 16 mm et commence à travailler de façon plus professionnelle.

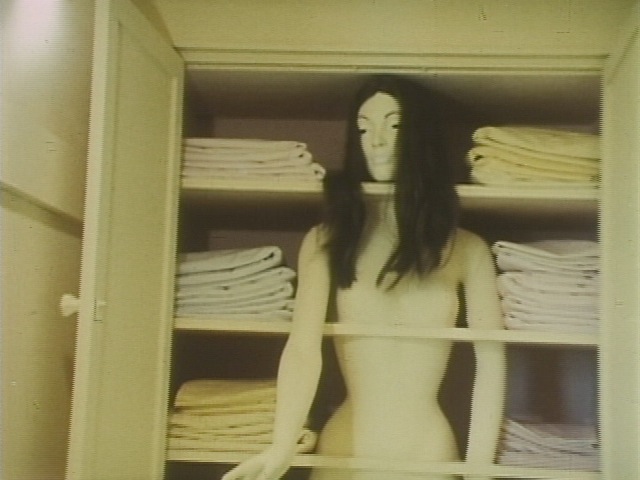

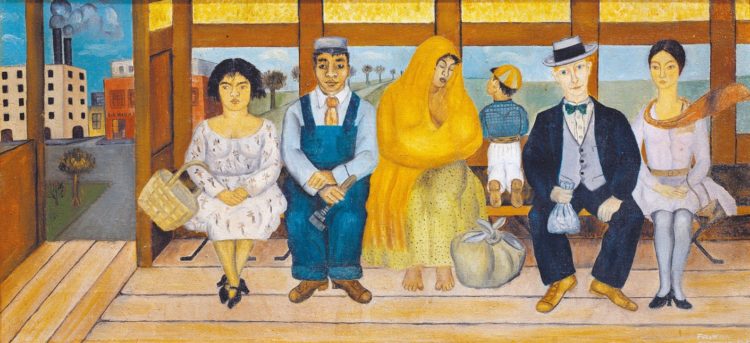

En 1972, M. Idemitsu fixe sur la pellicule Womanhouse, l’installation de Judy Chicago (1939-), Miriam Schapiro (1923-2015) et leurs étudiantes, dévoilant un regard unique sur cet espace d’exposition créé par des femmes et pour les femmes, limité dans le temps et donc destiné à disparaître. À partir de 1973, son activité créatrice l’oblige à de constants allers-retours entre le Japon et les États-Unis. Elle finira par s’installer au Japon après son divorce en 1981 et se remariera l’année suivante. En 1973, elle utilise pour la première fois la vidéo pour réaliser What a Woman Made. À partir de là, elle alterne cinéma et vidéo comme moyen d’expression, choisissant le média le plus adapté en fonction du résultat souhaité. Elle privilégie le format 16 mm pour saisir toute la poésie du mouvement des arbres, du ciel, du vent répondant aux jeux de lumière, comme dans la série At Santa Monica, At Yukigaya et At Any Place. Elle y exprime aussi la solitude de sa mère – ou des femmes de sa génération – au crépuscule de sa vie, contredite par la beauté des images accompagnées de sa propre voix pour la narration (Whispering Light, 1985). Elle réserve la vidéo à des œuvres racontant la vie monotone de femmes cantonnées à leur rôle d’épouse et de mère, leur sentiment d’enfermement ou leur attachement tournant à l’obsession pour leurs enfants, utilisant un procédé original qui consiste à inclure un écran dans l’écran (série Great Mother). Ce « style Mako » recueille une reconnaissance internationale : prix et récompenses lui sont décerné aux États-Unis et au Canada, mais aussi dans les festivals du film féminin en France et en Allemagne.

Parallèlement, M. Idemitsu se lance dans les installations vidéo, avec Grandmother, Mother, Daughter en 1976 etReal ? Motherhood (2000), qui traite de la malédiction de la maternité. Dans The Past Ahead (2004), elle tente une superposition visuelle d’images de son enfance et d’archives historiques, dans une réflexion sur ses jeunes années où elle ne manquait de rien (les années 1940) et qui correspondent pourtant à la militarisation de son pays natal et à l’invasion de l’Asie par le Japon. Alors que, jusqu’à présent, elle abordait le sujet de la femme victime, avec cette œuvre, elle ouvre le champ de ses préoccupations à l’histoire et à la société dans son ensemble, en montrant une réalité plus dure, à savoir que l’ignorance peut faire de vous un coupable.

M. Idemitsu rédige également son autobiographie, What a Woman Made : Autobiography of a Filmmaker (2003), et a publié plus récemment des romans et des essais.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023