Mary Porto Casas

Ana Frega, Nicolás Duffau, Karla Chagas et Natalia Stalla (dir.), Historia de la población africana y afrodescendiente en Uruguay, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, Ministerio de Desarrollo social, 2020.

→Alfons Hug et Alejandro Cruz, 4ta Bienal de Montevideo : Travesías Atlánticas, Montevideo, Fundacion Bienal de Montevideo, 2019.

→Collectif COCO, « Porto Casas, María Esther », Archivo X, 2019.

Apertura, LIe Premio Montevideo Artes Visuales (PMAV), centre d’exposition Subte, Montevideo, octobre 2023-janvier 2024.

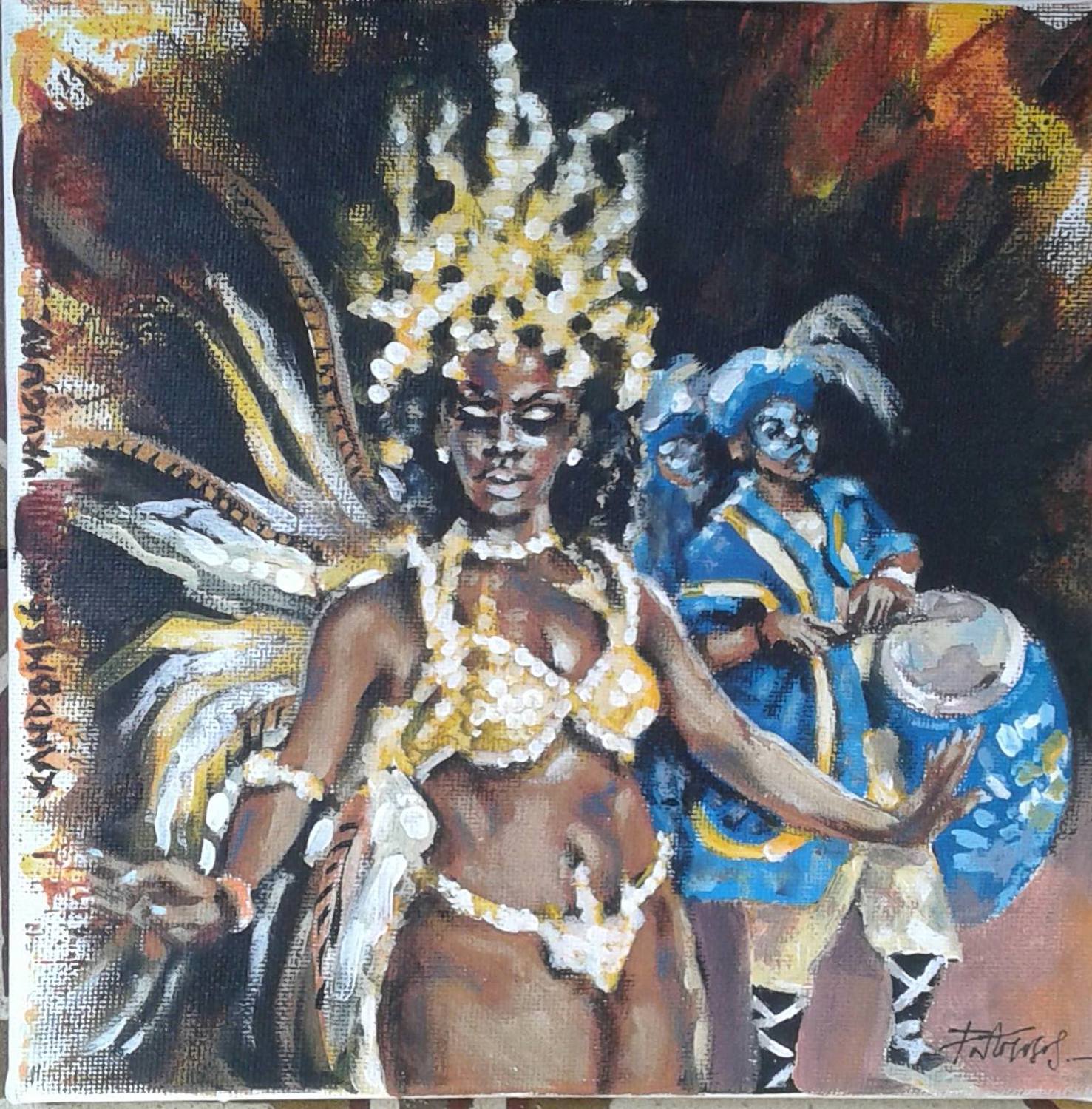

→Travesías atlánticas, IVe Biennale de Montevideo, Montevideo, octobre-décembre 2019.

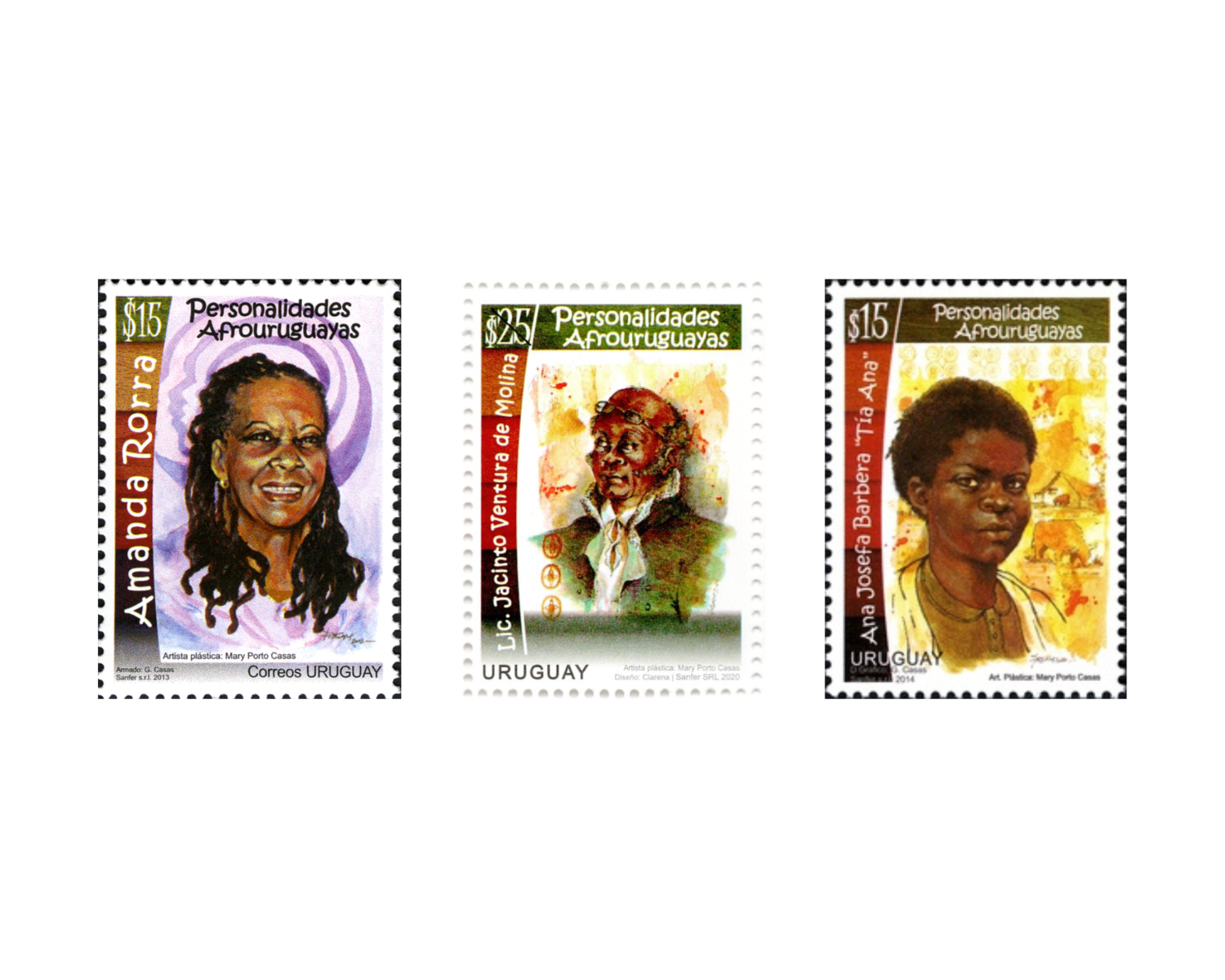

→Personalidades Afro en la Filatelia Uruguaya, Casa de la Cultura Afrouruguaya, Montevideo, octobre 2018.

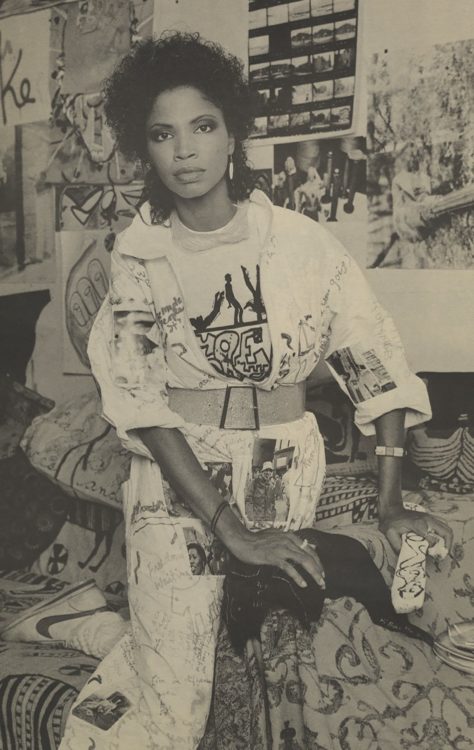

Plasticienne uruguayenne.

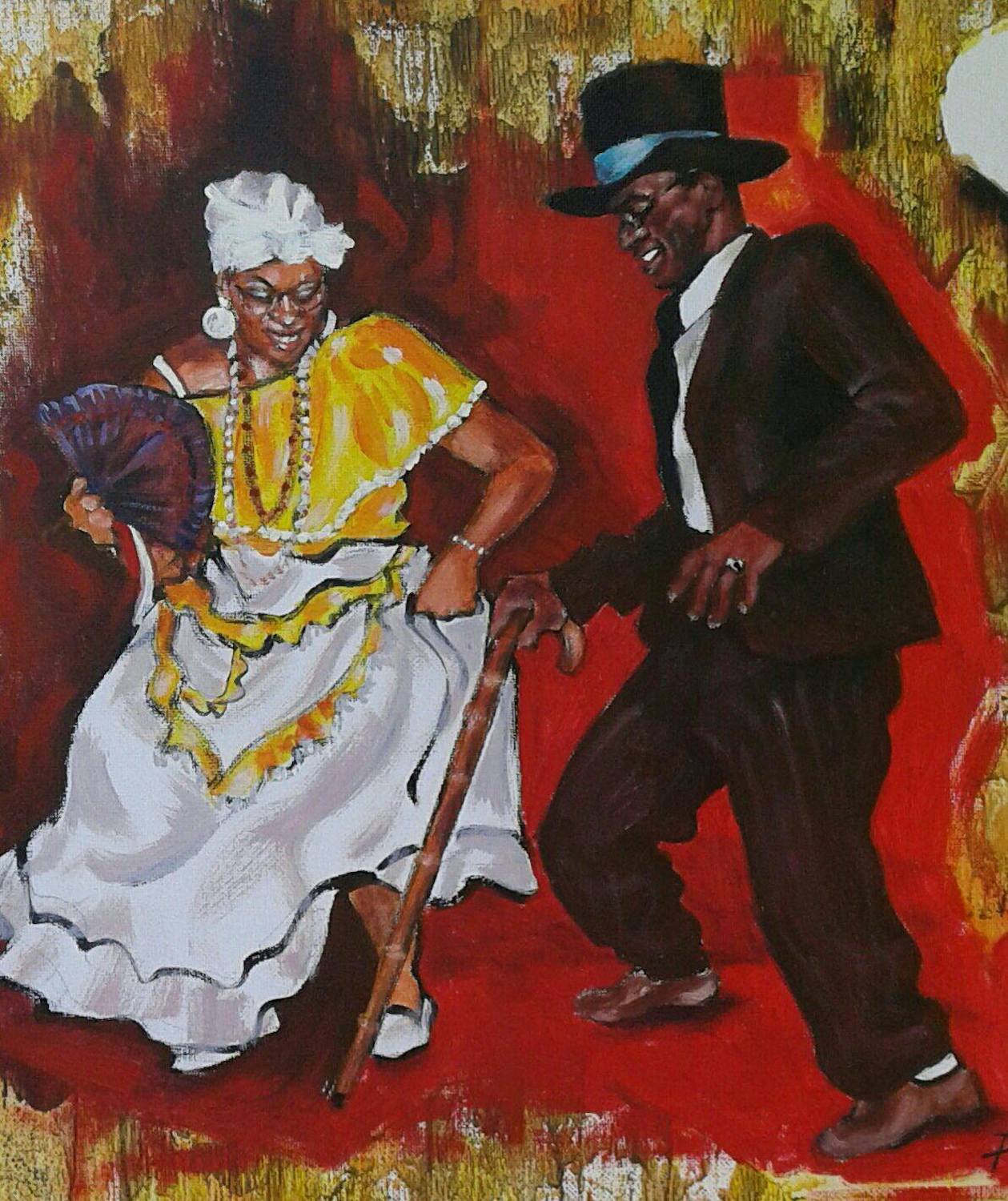

Le travail de María Esther « Mary » Porto Casas, artiste multidisciplinaire, est centré sur l’expérience des femmes noires et la culture des Afro-Uruguayen·ne·s. Par leur approche décoloniale, ses œuvres traitent de l’intersection du racisme et du sexisme, ainsi que de l’invisibilisation des personnes noires. À partir des années 1980, M. Porto Casas s’engage activement auprès de groupes militants afro-uruguayens en tant que coordinatrice, enseignante et conférencière.

M. Porto Casas étudie le graphisme à l’Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, à Montevideo, à la fin des années 1970. Elle travaille comme graphiste pour le journal Últimas Noticias et pour le magazine culturel Dossier. Elle illustre aussi plusieurs livres ayant pour thèmes l’histoire et la culture afro-uruguayennes. M. Porto Casas commence à pratiquer la peinture et la gravure en autodidacte, puis s’ouvre à d’autres médiums et exerce aux côtés de Gustavo Alamón (1935-2020), Alejandro Cruz (né en 1975), Fernando López Lage (né en 1964) et Federico Arnaud (né en 1970). Elle est représentée dans de nombreuses expositions individuelles et collectives en Uruguay, notamment à la Bibliothèque nationale, au Palais législatif de l’Uruguay, au centre d’exposition Subte et au musée des Migrations.

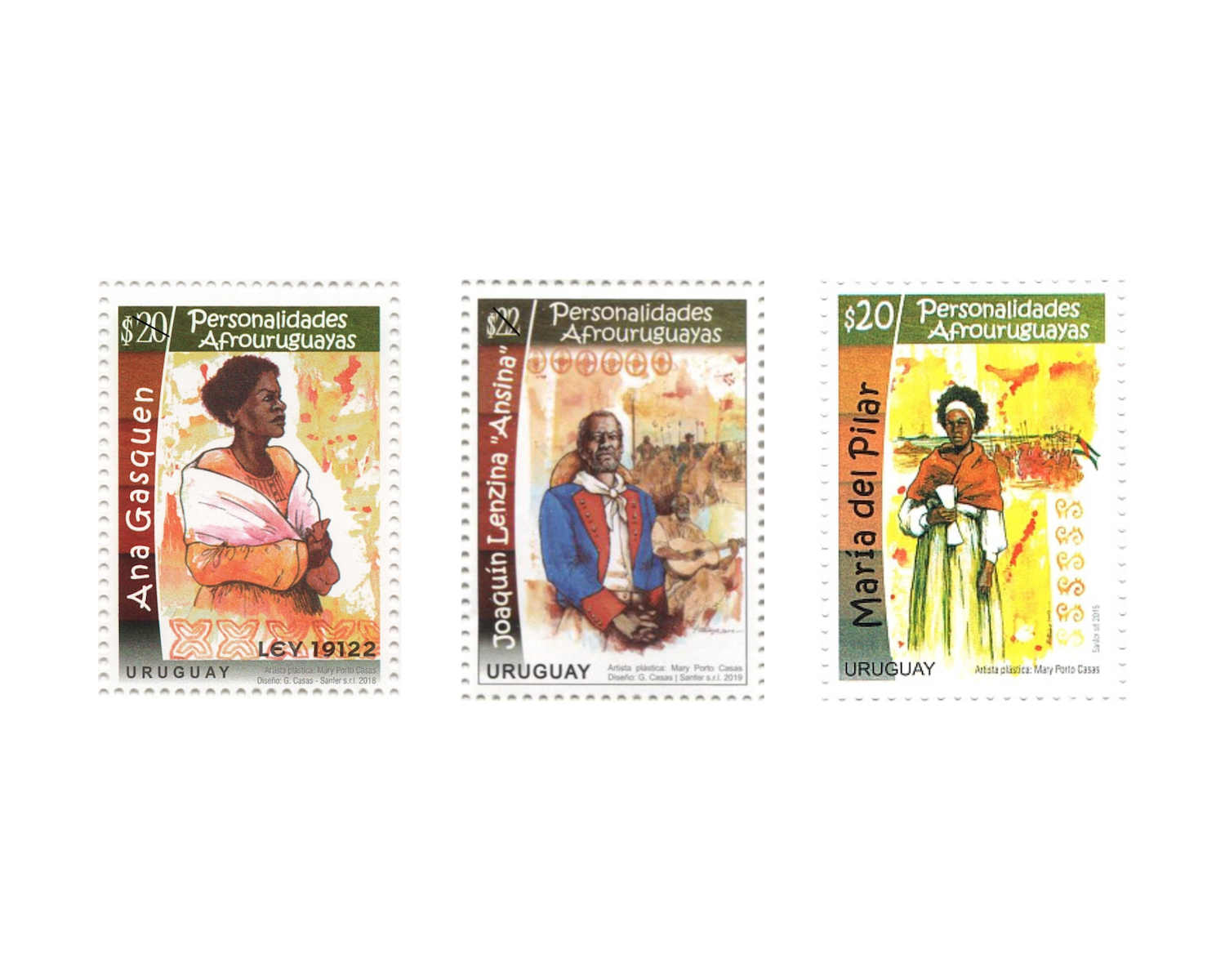

En 2011, el Correo Uruguayo – la poste uruguayenne – lui commande une série de marques postales et de timbres comportant des portraits de figures afro-uruguayennes jusqu’alors méconnues, comme Ana Josefa Barbera, María del Pilar et Ana Gasquen. À partir de ce moment, M. Porto Casas collabore avec l’institution à la conception d’une trentaine de timbres, dont certains sont exposés en 2018 à la Casa de la Cultura Afrouruguaya, à Montevideo.

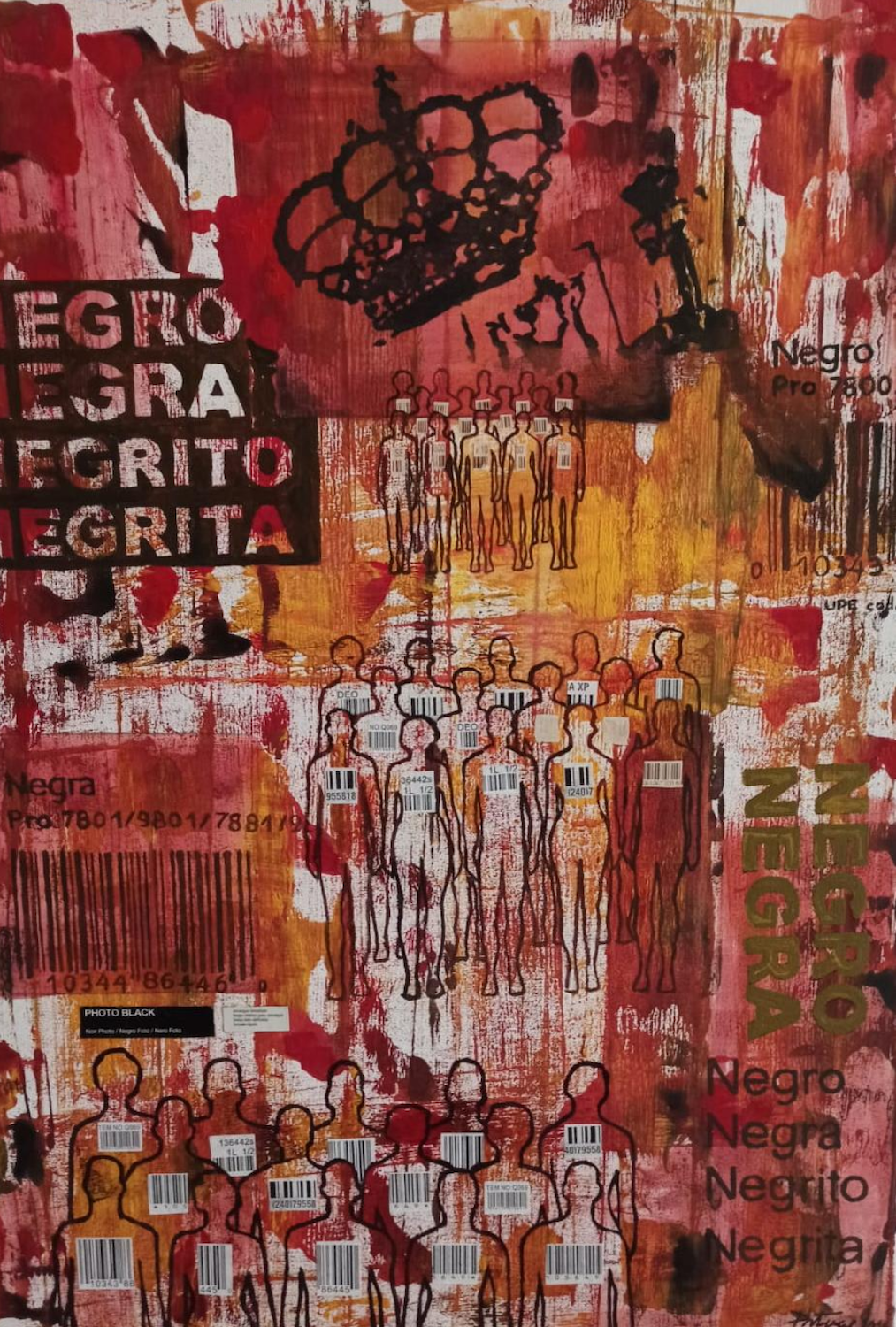

Son installation Neghadas (2013) met le public à la place des femmes noires et l’encourage à réagir face au pouvoir de la langue et de ses usages visant à dénigrer des groupes discriminés. Le titre de l’œuvre est un jeu sur les mots negada [niée] et hada [fée], en référence directe à l’absence de représentation noire dans les jouets et les médias à destination des jeunes filles. Le public est invité à entrer dans une petite cabine, à s’asseoir et à écouter un enregistrement d’insultes à l’encontre des cheveux et de la peau des femmes noires. L’artiste continue d’explorer les micro-agressions dans El término (2016), œuvre centrée sur les termes negro, negra, negrito, negrita, des mots qui, dans les années 2020, ne sont toujours pas considérés comme péjoratifs par de nombreux Uruguayens.

M. Porto Casas est sélectionnée pour la IVe Biennale de Montevideo (2019), dont les commissaires sont Alfons Hug et A. Cruz. Elle y présente Mea Culpa, un triptyque triangulaire questionnant la création des récits autour de la conquête de l’Amérique par les Européens et la traite transatlantique. En 2023, elle reçoit le LIe Prix pour les arts visuels de Montevideo (PMAV), qui récompense son tableau Immaculée (2023). Utilisant l’iconographie de la Vierge à l’Enfant, cette œuvre met en avant les histoires de femmes noires esclavisées, contraintes de devenir nourrices pour des familles blanches. En les habillant de tenues contemporaines, M. Porto Casas met en lumière la perpétuation de rôles similaires dans les Amériques d’aujourd’hui.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « The Origin of Others. Réécrire l’histoire de l’art des Amériques, du XIXe siècle à nos jours » en partenariat avec le Clark Art Institute.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024

Mary Porto Casas – Retratista de #Históticas | Municipio B Montevideo, 2021 (espagnol)

Mary Porto Casas – Retratista de #Históticas | Municipio B Montevideo, 2021 (espagnol)  Entrevista a Mary Porto Casas | Municipio D, 2016 (espagnol)

Entrevista a Mary Porto Casas | Municipio D, 2016 (espagnol)