Nancy Grossman

Raven Arlene, Nancy Grossman, New York, Hillwood Art Museum, 1991

Nancy Grossman : Tough Life Diary, Tang Museum, Skidmore College, Saratoga Springs, 18 février – 18 mai 2012

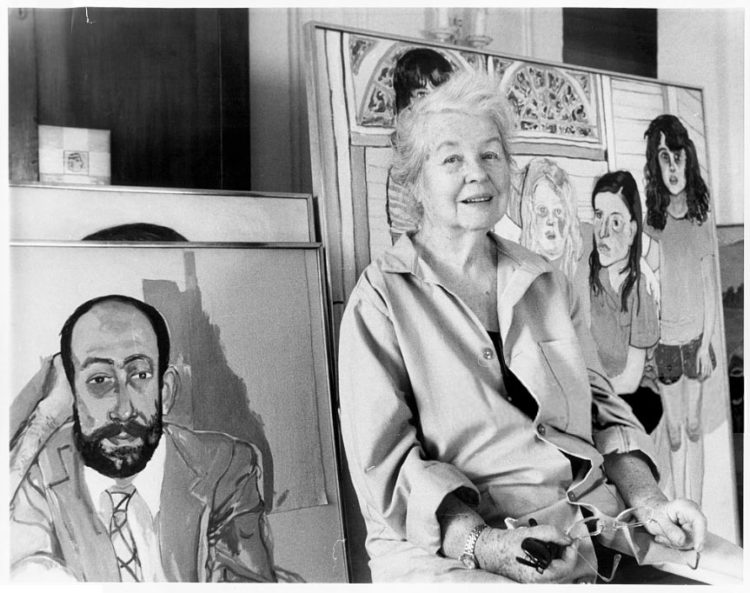

Sculptrice états-unienne.

Élevée dans une ferme à Oneonta (New York), Nancy Grossman se forme de 1957 à 1962 au Pratt Institute, notamment sous la tutelle de Richard Lindner (1901-1978). Son travail fait l’objet d’une première exposition monographique à la Krasner Gallery de New York alors qu’elle n’a que 23 ans. Si ses premières œuvres, peintures et collages, se situent dans la continuité de l’école de New York (The Fall, 1962), elle s’en démarque rapidement et expérimente la sculpture. À partir de 1965, elle conçoit plusieurs assemblages abstraits en relief en remployant des objets mis au rebut – pneus, vestes en cuir, ceintures, tuyaux, etc. Les entrelacs qu’ils forment sur les panneaux de bois évoquent une imagerie corporelle hybride, tels des viscères mécaniques (For David Smith, 1965).

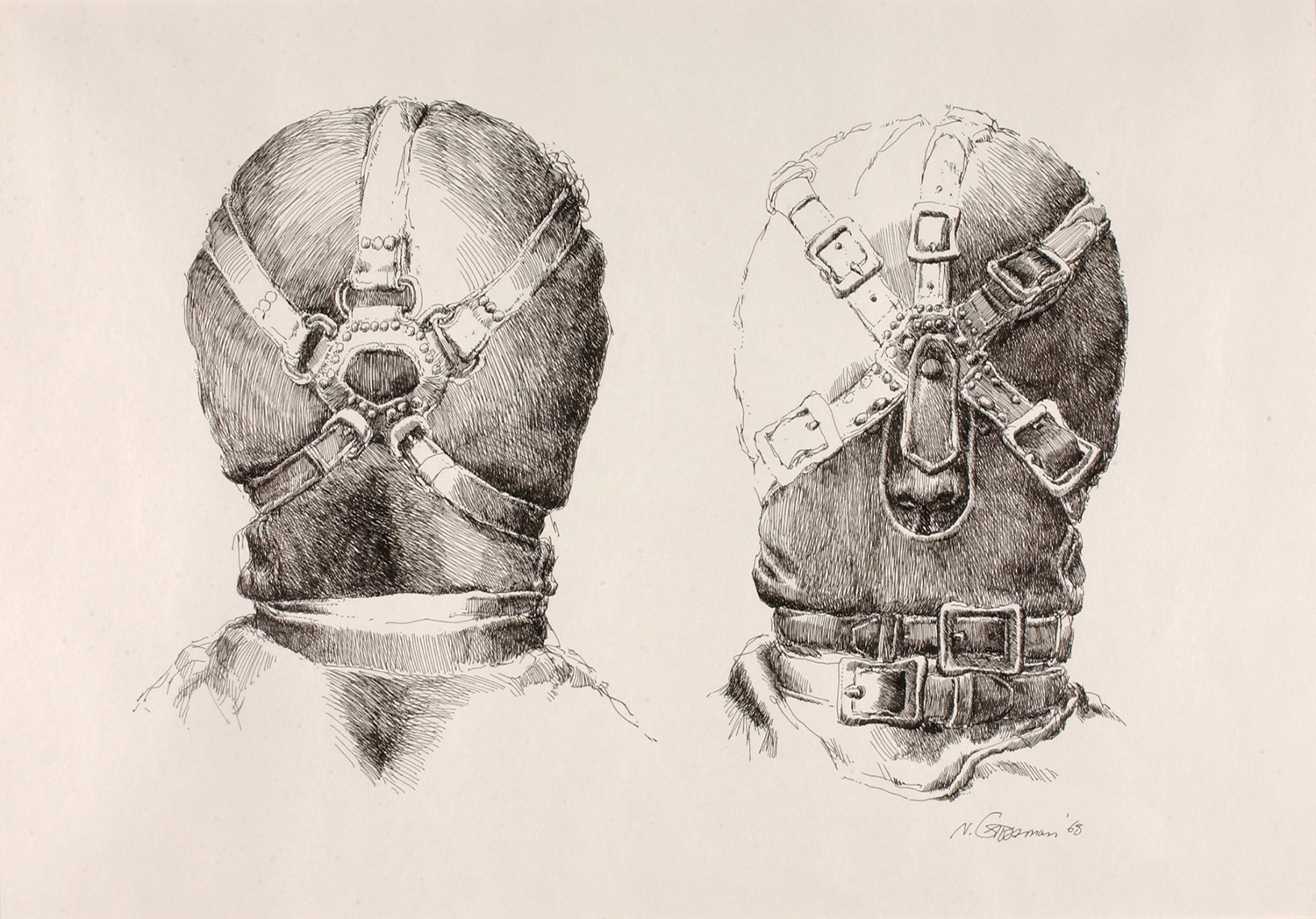

De 1968 jusqu’au milieu des années 1990, N. Grossman produit, toujours à partir de rebuts, de nombreuses têtes en ronde bosse recouvertes d’une peau de cuir noir, de fermetures éclair et de sangles. Ces chefs réduits au silence et privés de stimuli externes mobilisent les codes esthétiques du BDSM (Bondage-Discipline, Domination-Soumission, Sadisme-Masochisme) pour offrir une image queer ambivalente de contrainte et de plaisir liée aux mouvements de libération sexuelle contemporains et à une critique de la guerre du Vietnam.

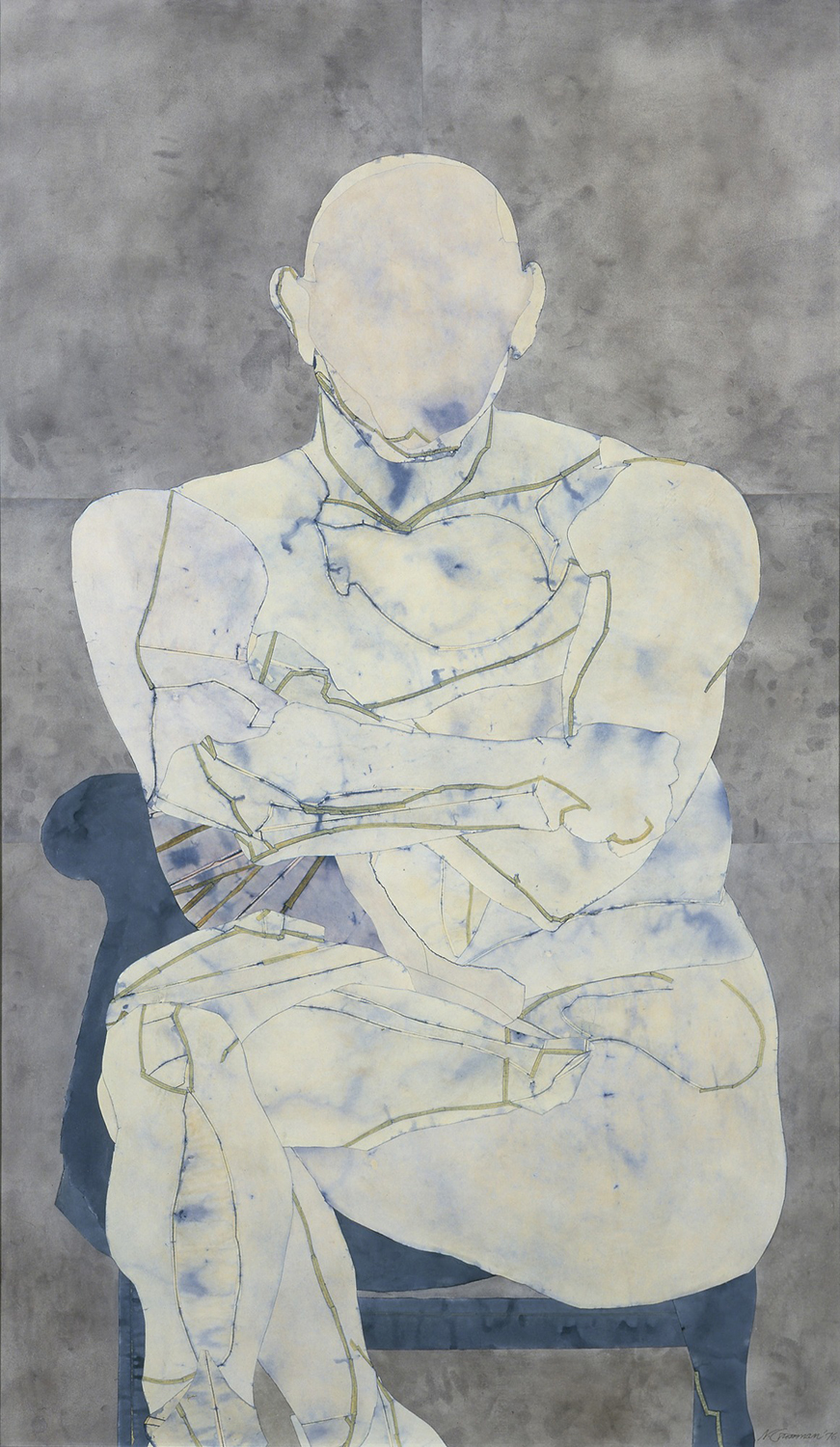

Arlene Raven, historienne de l’art et compagne de N. Grossman, y voit en particulier une figuration féministe de l’unwomanly (« non-féminin ») dirigée contre les stéréotypes de genre parfois reconduits par les artistes féministes. On comprend alors que N. Grossman ait parlé de ces têtes comme d’un genre d’autoportrait. En 1975, elle confiant à la critique Cindy Nemser : « To be a woman and not to be able to experience your power, your aggression, or your passivity, is not to be alive. » [Être une femme sans pouvoir faire l’expérience de sa propre puissance, de son agressivité ou de sa passivité, cela n’est pas vivre.] Dans les années 1970 et 1980, elle explicite la dimension violente des têtes en leur ajoutant des pics, des cornes ou même des canons d’arme à feu jaillissant du visage avec les Gunheads. On retrouve par ailleurs ces figures contraintes dans de nombreux dessins et collages (Figure with Folded Arms, 1974), ou encore dans des sculptures de plus grande envergure (Untitled, 1971).

Parallèlement au succès de ses têtes dont elle n’a quasiment pas montré la complexe fabrication, l’artiste réalise des œuvres qui déplacent l’attention de l’objet artistique vers le processus de création. Entamée vers 1973, la série des « Journaux » (Diaries), de grands collages de notes, de reçus, etc., recouverts et réinscrits à l’encre, documente les aspects matériels et quotidiens de son travail et en propose une sorte d’archive énigmatique. Aux traces plus quotidiennes et personnelles se mêlent celles ses engagements politiques pour la Women’s Liberation, le mouvement Black Power et la libération sexuelle. Enfin, récupérant des rebuts dans son propre atelier, elle crée des sculptures à partir de chutes de précédents travaux (Process Piece, 1994).

La dernière grande série de N. Grossman renvoie pour la première fois dans son corpus à un événement précis, à savoir l’intense expérience qu’elle a vécue en 1992 lors du survol en hélicoptère du cratère du volcan Kilauea à Hawaii, toujours actif. Les années suivantes, elle réalise des collages et des assemblages conçus comme autant de paysages abstraits quasi mystiques (Collapsing Fire Field, 1994). Dans les années 2010, la sculptrice a renoué avec des compositions plus apaisées et a retravaillé certains de ses premiers assemblages des années 1960 et 1970 (Swarm, 1969/2014).

Nancy Grossman, Head, 1968 | Whitney Museum of American Art (langue des signes américaine)

Nancy Grossman, Head, 1968 | Whitney Museum of American Art (langue des signes américaine)  Nancy Grossman et “My Terrible Stomach” | Michael Rosenfeld Gallery

Nancy Grossman et “My Terrible Stomach” | Michael Rosenfeld Gallery