Recherche

Images flottantes de la femme dans l’histoire de l’art : de la naissance du féminisme à nos jours, cat. exp., musée préfectoral des Beaux-Arts de Tochigi, 1997 ; en couverture : Emiko Kasahara, PINK #9 (détail), 1996, tirage Chiba chrome (éd. 5), 127 × 157,5 cm, collection de l’artiste

Introduction de la théorie du genre dans les années 1990

Dans quelle mesure le discours féministe et la théorie du genre, apparus en Occident dès les années 1970, ont-ils été reçus et adoptés par le monde de l’art au Japon, qu’il s’agisse des domaines de l’histoire de l’art, de la critique ou encore de l’organisation d’expositions ? Commençons par rappeler que l’essai Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes de Linda Nochlin1 fut traduit en japonais relativement tôt, à savoir dès 1976, et que Midori Wakakusa fut la première à mettre en pratique le féminisme et la théorie du genre dans l’histoire de l’art au Japon. Elle œuvra activement à faire redécouvrir les artistes femmes et à approfondir la recherche sur la théorie du genre appliquée à l’art, en publiant de nombreux ouvrages sur le sujet2.

Ces travaux n’étaient pas le fruit de recherches isolées par cette seule chercheuse. En 1992 et 1993, deux colloques sur l’histoire de l’art et le féminisme se tinrent dans le cadre des réunions régulières de la section du Japon de l’Est de la Société japonaise d’histoire de l’art ; le compte-rendu et les interventions du deuxième colloque furent d’ailleurs publiés dans le numéro 136 de la revue Bijutsushi [Histoire de l’art]3. À la suite de quoi fut créé en 1995 le cercle d’études Image et Genre, qui se réunissait plusieurs fois par an pour présenter le fruit de ses recherches. À partir de décembre 1999, ce cercle édita quasiment chaque année une revue intitulée Image et Genre4, soit 10 numéros en tout jusqu’en 2010, date de l’arrêt de la publication. Par ailleurs, le recueil d’essais Bijutsu to Gender: Hitaishō no shisen [Art et genre : un regard asymétrique] paru en 1997 déclencha diverses études majeures sur le féminisme et la théorie du genre appliqués à l’histoire de l’art tant occidental que japonais5.

Faisant écho à ces évolutions dans la recherche en histoire de l’art, plusieurs expositions intégrant la perspective du genre furent organisées dans la seconde moitié des années 1990, dans des musées pour la plupart ouverts dans les années 1980 dans les différentes régions ou dans les grandes villes de province du Japon, et dont le commissariat était confié à des conservatrices. Je citerai comme exemple Images flottantes de la femme dans l’histoire de l’art : de la naissance du féminisme à nos jours, que j’ai eu l’honneur de monter.

LR, Bulletin critique des arts et des expositions, no 3, août 1997, contient un article de Haruo Sanda intitulé « Réflexions sur l’état des lieux (3) : à propos d’emprunts en matière d’idées, de connaissances et de sujets », la première critique sur une exposition avec une approche de genre

1997-1998 : controverse autour du genre

Cependant, ces nouveaux horizons que l’histoire de l’art et les expositions défrichaient s’accompagnèrent également de critiques sur la théorie du genre, exprimées par les cercles académiques et journalistiques, auxquelles on s’efforça bien entendu de répondre. Cela donna lieu dans les années 1997-1998 à ce qu’on appela la « controverse autour du genre », c’est-à-dire une série d’échanges diffusés sur des médias « de communication restreinte » (bulletins à tirage limité). Megumi Kitahara et Kaori Chino l’ont décrite en détail dans d’excellents essais6 auxquels il convient de se référer. Cette controverse autour du genre a récemment suscité l’intérêt de la jeune génération de chercheurs et chercheuses, qui n’avait pas suivi le débat à l’époque. C’est pourquoi le cercle d’études Image et Genre organisa en 2021 un colloque pour provoquer un échange intergénérationnel ; les documents originaux furent ensuite également rendus publics7. Pour en résumer rapidement le contenu, disons que les détracteurs avaient en commun de récuser l’idée que la théorie du genre, considérée comme « une pensée occidentale », soit appliquée à l’histoire de l’art japonais ou à la façon d’organiser des expositions au Japon, et de rejeter le principe d’importer dans l’art des enjeux sociétaux comme la dénonciation de discriminations envers les femmes. Pour reprendre les termes de K. Chino, qui était elle-même active à l’époque, « le problème fondamental qui sous-tendait la controverse autour du genre semblait être de savoir s’il existait un univers parfaitement indépendant, celui de l’art, qui serait séparé de la société réelle8 ». Or l’art ne peut exister en étant totalement détaché de la société ou de la politique. Quand on voit aujourd’hui combien la critique contemporaine s’intéresse à l’art engagé socialement, la vision des détracteurs mentionnés plus haut apparaît comme extrêmement étriquée, mais il faut reconnaître qu’elle n’a pas été totalement éradiquée, et qu’elle reste encore présente dans certains cercles académiques, et même auprès du public fréquentant les expositions.

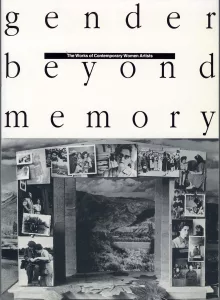

Le genre : par-delà la mémoire, cat. exp., Musée de la photographie de Tokyo (TOP Museum), 1996, exposition organisée par Michiko Kasahara

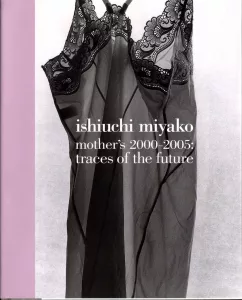

Miyako Ishiuchi – Mothers 2000-2005 – Empreintes de l’avenir, Tokyo, Tankōsha, 2005 ; album de photographies publié à l’occasion de l’exposition organisée en 2005 au pavillon japonais de la 51e Biennale de Venise

Évolution depuis les années 2000 : mouvements rejetant la non-binarité et retour en arrière (« backlash »)

Autour des années 2002-2006, les mouvements rejetant la non-binarité (« Gender-free bashing »), devenue un sujet de société en raison de l’adoption de réglementations nationales, se développèrent sur l’ensemble de l’archipel, et eurent des conséquences non négligeables sur la société japonaise9. Alors qu’on ne voyait guère de progrès en matière de droits des femmes, certains avancèrent que le terme « genre » avait perdu de son pouvoir évocateur et qu’il était désormais galvaudé10. Pourtant, des thèses de doctorat en histoire de l’art intégrant une perspective de genre n’ont cessé d’être soutenues depuis l’an 2000, et ces dernières années ont vu également paraître des ouvrages grand public sur le sujet11.

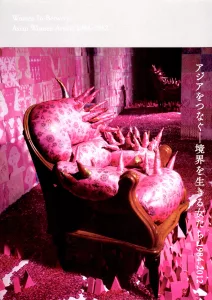

J’ai moi-même organisé au musée préfectoral des Beaux-Arts de Tochigi deux expositions, en 2001 et en 2005, consacrées à des femmes artistes, qui reprenaient le fruit de recherches ayant permis de redécouvrir des artistes japonaises actives depuis les années 1930, et de les présenter dans leur contexte social de l’époque, en rappelant la place réservée alors aux femmes12. Une autre exposition itinérante, intitulée Connexion avec l’Asie : ces femmes à la frontière entre deux mondes, qui élargissait la perspective sur l’ensemble de l’Asie, fut organisée dans quatre musées entre 2012 et 2013, à commencer par le Musée des arts asiatiques de Fukuoka13. Michiko Kasahara, qui monte des expositions intégrant une démarche sur le genre depuis 1991, ce qui fait d’elle une pionnière en la matière, poursuivit ce travail, notamment au Musée de la photographie de Tokyo (TOP Museum), avec divers projets organisés depuis les années 1990 jusqu’au xxie siècle14 ; c’est elle qui sélectionna la photographe Miyako Ishiuchi (née en 1947) pour représenter le Japon à la 51e Biennale de Venise en 2005, qui recueillit alors une excellente critique internationale15. La génération plus jeune de conservatrices n’est pas en reste : elle s’investit clairement pour organiser dans divers musées de province des expositions faisant redécouvrir des artistes féminines, démontrant des progrès significatifs dans les années 2020-202216.

Connexion avec l’Asie : ces femmes à la frontière entre deux mondes, cat. exp., Musée des arts asiatiques de Fukuoka, 2012 ; en couverture : Suknam Yun, Pink Room 5, 1995-2012, canapé, papier coréen, perles à enfiler, miroirs, etc., installation, collection de l’artiste

Et aujourd’hui

Aujourd’hui, en 2025, on note que la perspective du genre n’est plus seulement l’apanage des musées, elle est entrée dans les galeries d’art, qui y portent un regard de plus en plus aiguisé17. Les conservateurs et conservatrices et les artistes à l’origine de ces projets sont pour la plupart issus de la jeune génération née entre la fin des années 1980 et les années 1990, et qui n’a donc pas subi de plein fouet l’activisme des mouvements de retour aux stéréotypes de genre, mentionnés plus haut. Nous plaçons nos espoirs dans cette nouvelle génération prometteuse.

Linda Nochlin, « Why Have There Been No Great Women Artists? », Artnews, vol. 69, no 9, 1971, pp. 22-39, 67-71, réimprimé in Thomas B. Hess et Elizabeth C. Baker (éd.), Art and Sexual Politics, New York, Macmillan, 1973, pp. 1-39 ; traduit en français par Oristelle Bonis, in Jacqueline Chambon (éd.), Femmes, art et pouvoir et autres essais, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993, pp. 201-244 ; traduit en japonais par Kazuko Matsuoka in Bijutsu Techô [Carnets de l’art], vol. 5, mai 1976, pp. 46-83.

2

Très nombreux ouvrages dont : Midori Wakakusa, Josei Gaka Retsuden [Vies de femmes peintres], Tokyo, Iawanami Shoten, 1985 ; Midori Wakakusa, Shōchō toshite joseizō: Gender-shi kara mita kafuchōsei shakai ni okeru josei hyōshō [La femme comme symbole : représentation de la femme dans une société patriarcale, analysée par le prisme de l’histoire du genre], Tokyo, Chikuma Shobō, 2000. Pour en savoir plus, se référer aussi à : Reiko Kokatsu, « Histoire de l’art et genre : Introduction et état des lieux de l’approche de genre dans les études en histoire de l’art et dans les expositions artistiques au Japon », Gender shigaku [Histoire du genre], vol. 12, 2016, pp. 75-79. Voir aussi bibliographie sur https://asianw-art.com/bibliography/.

3

Histoire de l’art, n° 136, vol. 43, n° 2, mars 1994, pp. 235-257.

4

Ces numéros sont archivés et téléchargeables sur le site de Women’s Action Network (WAN) : https://wan.or.jp/dwan/detail/6179.

5

Pour en savoir plus, se référer à Reiko Kokatsu, op. cit. note 2 et à la bibliographie sur https://asianw-art.com/bibliography/.

6

Megumi Kitahara, « Polémique autour d’une simple différence sexuelle dans le monde de l’art au Japon : 1997-98 », Impaction, vol. 110, 15 octobre 1998, pp. 96-107 ; Kaori Chino, « Controverse autour du genre dans les musées et l’histoire de l’art : 1997-98 », in Takaaki Kumakura et Kaori Chino (éd.), Onna? Nihon? Bi? [Femme ? Japon ? Art ?], Tokyo, Keio University Press, 1999, pp. 117-154. L’essai de M. Kitahara est téléchargeable dans une version en anglais sur : https://artplatform.go.jp/readings/R202108.

7

Cercle d’études Image et Genre, « Revenir aujourd’hui sur la controverse autour du genre », colloque en ligne du 18 juillet 2021 diffusé sur Zoom. Après le colloque, les documents originaux relatifs à la controverse autour du genre furent rendus publics et mis en ligne sur le site du cercle d’études Image et Genre : https://imgandgen.org/gender-controversy-material/.

8

Kaori Chino, op. cit. note 5, p. 142.

9

Midori Wakakusa, Shūichi Katō, Masumi Minagawa, Chieko Akaishi (éd.), Gender no Kiki wo Koeru! Tettei Tōron! Backlash [Surmonter la crise du genre ! Débat approfondi ! Backlash !], Tokyo, Seikyūsha, 2006. Voir également la thèse de doctorat suivante, rédigée par une chercheuse qui participa au colloque en tant qu’étudiante étrangère : Hyang Seok, Gender Backlash to ha nan datta no ka [Qu’est-ce que c’était que le backlash ?], Tokyo, Impact Shuppan-kai, 2016. Yumi Ishikawa (dir.), « Numéro spécial : mouvements féministes et retour en arrière (backlash) », Extra, vol. 4, 2020.

10

Akiko Kasuya, « Artistes femmes contemporaines : le genre dans l’art », Bijutsu Forum 21 [Forum 21 de l’art], vol. 30, 2014, pp. 115-120.

11

Pour en savoir plus, se référer à Reiko Kokatsu, op. cit. note 2 et à la bibliographie sur https://asianw-art.com/bibliography/.

12

Japanese Women Artists before and after World War II – 1930s-1950s, cat. exp. (bilingue japonais et anglais), Tochigi, musée préfectoral des Beaux-Arts de Tochigi, 2001. Japanese Women Artists in Avant-garde Movements, 1950-1975, cat. exp. (bilingue japonais et anglais), Tochigi, musée préfectoral des Beaux-Arts de Tochigi, 2005. La version traduite en anglais de ma contribution dans le second catalogue sur les avant-gardes est téléchargeable sur le site suivant : https://artplatform.go.jp/readings/R202003.

13

Women In-Between: Asian Women Artists 1984-2012, cat. exp. (bilingue japonais et anglais), Musée des arts asiatiques de Fukuoka, musée départemental d’Okinawa, musée préfectoral des Beaux-Arts de Tochigi, musée préfectoral des Beaux-Arts de Mie, 2012-2013. Les essais publiés dans le catalogue sont disponibles sur le site suivant : https://asianw-art.com/project/.

14

Les expositions organisées par Michiko Kasahara sont mentionnées dans la bibliographie de R. Kokatsu, op. cit. note 2 : https://asianw-art.com/bibliography/. Parmi les plus récentes, citons : Dayanita Singh, Museum Bhavan, 2017 ou I Know Something About Love, Asian Contemporary Photography, 2018, toutes deux au TOP Museum de Tokyo.

15

https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/j/art/2005.

16

Cf. « Numéro spécial : L’histoire de l’art au féminin », Bijutsu Techō [Carnets de l’art], vol. 73, no 1089, 2021.

17

Cf. Reiko Kokatsu, « L’art et le genre aujourd’hui », Gekkan Art Collectors [Mensuel des collectionneurs d’art], vol. 197, 2025, pp. 106-107.

Reiko Kokatsu

Née en 1955 dans le département de Saitama, Reiko Kokatsu est historienne de l’art moderne et contemporain et spécialiste des études sur le genre. Ancienne conservatrice au musée départemental des beaux-arts de Tochigi, elle est chargée de cours à l’Université Jissen pour jeunes filles et à l’Université des beaux-arts de Kyoto. Parmi les principales expositions dont elle a assuré le commissariat, citons « Images flottantes de la femme dans l’histoire de l’art : de la naissance du féminisme à nos jours » (1997), « Artistes japonaises autour de la Deuxième Guerre mondiale : les années 1930-50 » (2001) et « Femmes de l’avant-garde 1950-1975 » (2005) au musée départemental de Tochigi, ainsi que l’exposition itinérante entre 2012 et 2013 « Connexion avec l’Asie : ces femmes à la frontière entre deux mondes : 1984-2012 » notamment au musée asiatique de Fukuoka. R. Kokatsu est co-auteure avec Mayuki Kagawa de Kioku no Amime wo taguru – art to gender wo meguru taiwa [Tisser la trame de la mémoire : dialogue autour de l’art et du genre] publié en 2007 par Saikisha, et a édité avec Megumi Kitahara Asia no josei shintai ha ika ni egakaretaka – Shikaku hyōshō to sensō no kioku [Comment le corps des femmes asiatiques fut-il représenté ? Représentations visuelles et mémoire de guerre] publié en 2013 par Seikyūsha. En 2023, elle est chargée d’organiser l’exposition Vies de femmes : maladie, vieillesse, mort et renaissance dans le cadre d’un projet citoyen présenté à la Triennale de Saitama. Depuis 2020, elle gère et administre le site web « Artistes Asiatiques : Genre, Histoire et Frontières ». https://asianw-art.com/

Reiko Kokatsu, « Introduction d’une approche de genre dans l’histoire de l’art et dans les expositions artistiques au Japon » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 17 octobre 2025, consulté le 17 janvier 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/introduction-dune-approche-de-genre-dans-lhistoire-de-lart-et-dans-les-expositions-artistiques-au-japon/.