Recherche

Debout, entourée d’immenses caroubiers et de tourbillons de terre, m’adressant à un cercle de femmes qui me regardaient avec attention, mais aussi avec une certaine méfiance qui allait peu à peu laisser place à l’espérance. C’est ainsi que j’ai rencontré Claudia Alarcón et une partie des femmes qui constituent aujourd’hui le collectif Silät.

J’ai commencé à travailler avec les tisserandes du peuple wichí fin 2015. J’étais alors coordinatrice de formations organisées par des institutions d’État argentines1. Il s’agissait d’ateliers destinés à « ajouter de la valeur » aux productions artisanales des femmes d’un territoire autochtone communautaire, paradoxalement en conflit avec ledit État argentin ; l’idée était de générer des « innovations », en contrepoint d’un questionnement et de consultations sur les changements à apporter et leurs fondements.

On le sait, le tissu est susceptible de se transformer en fonction de ses usages et de sa présentation ; mais il est toujours, en lui-même, une question et une démonstration de ce dont est capable ce qui se refuse à disparaître.

Processus de collecte du chaguar, 2018. © Andrei Fernandez

Chaguar, 2018. © Andrei Fernandez

Chaguar, 2019. © Andrei Fernandez

Claudia Alarcón traitant les fibres de chaguar en vue de leur tissage, Santa Victoria Este, Salta, Argentine, 2023, Avec l’aimable autorisation d’Andrei Fernández et de Cecilia Brunson Projects

Sortir chercher

Les trois premières années de mon travail dans le Chaco, Claudia Alarcón a participé à tous les ateliers. Sa voix, je ne l’ai entendue que deux ans plus tard, à force de la voir, chaque semaine, lors de réunions auxquelles participaient de plus en plus de femmes qui apportaient leurs tissus pour essayer de nouvelles finitions, de nouveaux mélanges et, pour la première fois, pour décider de leurs prix. Auparavant, ceux-ci étaient fixés par d’autres. Par des hommes.

Avec toutes celles qui assistaient à ces ateliers, nous avons rapidement compris que l’« innovation » la plus urgente pour assurer leur pérennité était de s’organiser. C’est ainsi que, sans en avoir conscience, nous avons créé une association de femmes. Ensemble, nous avons commencé à chercher un espace pour ces sacs tissés qui, depuis toujours, servent dans le Gran Chaco à transporter des messages et des souvenirs, et qui étaient devenus une des rares sources de revenu du peuple wichí.

Claudia fut des premières volontaires à se rendre en ville pour vendre les productions du groupe naissant. Afin de valoriser ce travail auquel les Wichí refusaient – et se refusent toujours – de renoncer, et tandis que les ateliers se transformaient peu à peu en réunions et en assemblées, de 2017 à 2021, nous avons participé à des salons d’économie sociale et solidaire, de dessin et d’artisanat. Le groupe porta d’abord le nom de Thañí/Viene del monte [Vient de la brousse] ; en 2023, le groupe se scinde et certaines de ses cheffes de file, dont Claudia, fondent Silät2.

Une continuité

En langue wichí, le tissage ne peut se décrire que comme une action continue : tayhin (« en tissant ») est un verbe intransitif qui renvoie également à l’idée de construire, de reconstruire et de cicatriser. Selon Demóstenes Toribio3, en reliant des images, les femmes wichí construisent, reconstruisent et cicatrisent les souvenirs et l’imaginaire d’une continuité au long cours. Le territoire aussi se tisse continûment sur la surface sur laquelle il s’étend, cicatrisant ses transformations vitales et produisant sa propre texture. Le sol, en tant que peau, conditionne les formes du Monte4, sa « pilosité ». Sur le corps-tissu, sur le territoire-tissu, sur le sac-tissu, le tissu est un message où se condensent les épaisseurs.

Les images sont tissées-reconstruites-cicatrisées afin d’être portées sur le corps sous forme de sacs que, dans le Gran Chaco argentin, on appelle yicas5. Les formes géométriques des yicas portent le nom de fragments d’êtres vivants, animaux ou végétaux. Elles jouissent d’une valeur symbolique qui se superpose à leur fonction pratique et les charge de significations liées à différentes dimensions de la vie communautaire. Ces ustensiles servent surtout à la collecte de nourriture ; depuis le milieu du xxe siècle, ils s’utilisent aussi comme monnaie d’échange permettant de se procurer les aliments disparus du Monte en raison de la déforestation causée par l’agro-industrie et autres formes d’extractivisme.

Pour travailler le cháguar, il faut d’abord s’aventurer dans les profondeurs du Monte pour y cueillir la plante, qui pousse dans les clairs-obscurs entre les arbres. Elle doit être coupée avec soin, car les piqûres des épines qui entourent la feuille peuvent s’avérer douloureuses. À l’aide d’une lance improvisée, faite à l’aide d’une branche d’arbre et d’une machette, les feuilles sont recueillies, effilochées et battues afin d’en détacher les fibres. Après avoir été lavées et séchées, elles sont filées à même le corps. La cuisse sert de point d’appui ; une main enduite de cendres tord les fibres tandis que l’autre tient le fil au fur et à mesure de sa production.

Fil de chaguar, 2018. © Andrei Fernandez

Processus de tissage, 2021. © Andrei Fernandez

Textiles réalisés par Silät, 2023 © Clara Johnston

Le fil de cháguar et les étoiles

Le cháguar6 a toujours joué un rôle essentiel pour les femmes wichí. Elles cohabitent avec cette plante qui, comme elles, fait partie du Monte. Les récits le racontent : le cháguar ne cesse jamais de les surprendre. Par les formes qu’il est capable de prendre, par tout ce qu’il peut faire, le cháguar est un maître et un soutien. La tradition wichí raconte que les femmes viennent du ciel et qu’elles en sont descendues à l’aide d’un fil de cháguar. Avant d’être des femmes, c’étaient des étoiles ; aujourd’hui, elles caressent en tissant l’éclat qui leur a été ôté, tandis que le cháguar leur transmet des messages par son odeur. Selon la tisserande et chercheuse María del Carmen Toribio, la fibre de cháguar possède une grande capacité de transformation ; elle s’adapte facilement et fournit ainsi aux femmes wichí un exemple de mobilité7.

Un imaginaire commun

Le peuple wichí est organisé en de nombreuses communautés dans les provinces de Salta, du Chaco et de Formosa, au nord de l’Argentine. La commune de Santa Victoria Este, dans la province de Salta, à la frontière de la Bolivie et du Paraguay, compte plus de cent communautés wichí. Chacune jouit de sa propre autorité et adhère à l’organisation Lhaka Honhat, coordonnée par la jeune Cristina Pérez. Depuis des décennies, Lhaka Honhat défend activement son territoire et a obtenu sa reconnaissance légale comme propriété collective de cinq peuples antérieurs à l’État argentin8.

La propriété communautaire induit un territoire partagé. Bien que la terre soit organisée et divisée à des fins d’usage, elle appartient tout entière à ses habitant·es, y compris non humain·es. Là, en tissant, une femme non seulement porte et perpétue un héritage, mais crée, imagine et prend plaisir. Les formes chorégraphiées qui se répètent et se réinventent sont comme de l’eau s’écoulant d’une source.

Pour les Wichí, les images aussi sont un territoire communautaire, la source d’un imaginaire commun. Les images tissées sont des biens communs ; des biens dont chaque tissu est une expression singulière, complétée par son usage. L’autrice d’un tissu peut le vendre ou l’échanger contre ce dont elle a besoin, mais cela ne signifie pas que les motifs et leurs messages lui appartiennent à titre exclusif. La propriété est parfois éphémère et le statut d’auteur·ice est fluide ; les Wichí considèrent en effet qu’un même corps peut être habité par des êtres différents.

Lorsqu’une tisserande propose une interruption ou un changement à l’intérieur de la tradition dans laquelle son travail est inscrit, une autre peut reprendre cette innovation sans qu’il y ait de conflit sur l’authenticité ou l’appropriation. Mais que se passe-t-il lorsque cette modification génère une valeur nouvelle, supplémentaire ?

Vue d’exposition, La Escucha y los Vientos. Narratives and Inscriptions of the Gran Chaco, octobre 2020–janvier 2021, ifa-Galerie de Berlin, 2020. © Victoria Tomaschko

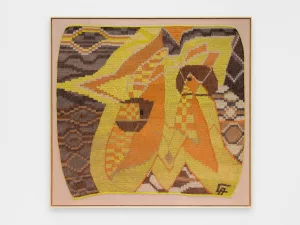

Claudia Alarcón & Silät, Okajhiaj [Un paysage de bonheur], 2024, fibre de chaguar filée à la main, tissée au point yica, Photographie de Silvia Ros, avec l’aimable autorisation des artistes et de Cecilia Brunson Projects

Vue d’exposition, Claudia Alarcón & Silät | Nitsäyphä: Wichí Stories, Cecilia Brunson Projects, Londres, octobre 2023, Photographie d’Eva Herzog, avec l’aimable autorisation des artistes et de Cecilia Brunson Projects

Claudia Alarcón, Kates tsinhay [Femmes étoiles], 2023, fibre de chaguar filée à la main, tissée au point yica, Photographie d’Eva Herzog, avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Cecilia Brunson Projects

Vue d’exposition, La vida que explota, MALBA-Puertos, 2024, Photographie de Santiago Orti & Diego Spivacow, avec l’aimable autorisation de MALBA-Puertos et de Cecilia Brunson Projects

Vue d’exposition, La vida que explota, MALBA-Puertos, 2024, Photographie de Santiago Orti & Diego Spivacow, avec l’aimable autorisation de MALBA-Puertos et de Cecilia Brunson Projects

Vue d’exposition, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, 60e Exposition internationale de la Biennale de Venise, 2024, Photographie de Marco Zorzanello, avec l’aimable autorisation de la Biennale di Venezia et de Cecilia Brunson Projects

Vue d’exposition, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, 60e Exposition internationale de la Biennale de Venise, 2024, Photographie de Marco Zorzanello, avec l’aimable autorisation de la Biennale di Venezia et de Cecilia Brunson Projects

Silät

Le terme silät (« message ») désigne les premières œuvres à vocation esthétique produites par les tisserandes de Thañi pour l’exposition La escucha y los vientos [L’Écoute et les Vents]9, que j’ai commissariée en 2020 à la ifa-Galerie, à Berlin, à titre de tentative de création collaborative10. En compagnie de l’artiste Guido Yannitto (né en 1981), lui aussi originaire de la province de Salta, les tisserandes de Thañi ont travaillé en petits groupes avec divers matériaux, agrandissant au passage leurs créations, dont la taille s’est étendue à l’échelle de drapeaux – tels des cris de tissu.

Lorsque je demandai à Claudia quels mots pourraient selon elle accompagner ces œuvres textiles collectives, elle m’expliqua que les tisserandes s’étaient mises d’accord pour les appeler silät ; car il s’agit de messages à l’adresse de celles et ceux qui ignorent que les femmes wichí continuent de tisser, comme le faisaient leurs ancêtres.

Après avoir participé à plusieurs foires d’art contemporain en 2022, Claudia, désormais considérée comme une artiste, a été invitée en 2023 à exposer son travail à la galerie Cecilia Brunson Projects, à Londres. Elle a également tenu à exposer les tisserandes de Silät ; nous avons appelé l’exposition Nitsäyphä11, terme wichí désignant l’explosion de l’eau qui jaillit, mais aussi la force. Ouvrir un espace permettant de voir et d’atteindre son destin.

En 2024, certaines des œuvres de Nitsäyphä, ainsi que d’autres textiles encadrés, évoquant les différents cycles de l’année, ont été exposées à la 60e Biennale de Venise, à l’invitation du commissaire Adriano Pedrosa. Dans les salons d’économie sociale et solidaire, les boutiques de design et désormais les galeries et les institutions artistiques, les tissus de cháguar réalisés par les femmes-étoiles, les tissus-continuités ayant traversé les époques dans les yicas, les tissages-cris, agrandis et transformés en drapeaux, demeurent des questions et des messages. Aujourd’hui exposées sous le statut de peintures textiles abstraites, ces œuvres vivent un nouvel épisode de leur quête d’éclat et de valeur, ajoutée ou non.

Travail réalisé dans le cadre du projet Bosques Nativos y Comunidad [Forêts autochtones et communautés], en collaboration avec l’équipe technique de l’Institut national de technologie agricole d’Argentine (INTA) et de l’Agence de promotion rurale de Santa Victoria Este (province de Salta).

2

En date du mois de juillet 2024, le groupe réunit 120 femmes de plusieurs générations, qui se sont associées pour produire des œuvres à destination du marché de l’art et des objets textiles artisanaux qui connaissent différentes formes de circulation et de commercialisation.

3

Porte-parole du peuple wichí ; membre du Conseil de la langue wichí lhämtes ; traducteur et interprète judiciaire wichí-castillan. Il traduit également les entretiens et témoignages des femmes du collectif Silät et du maître spirituel Caístulo.

4

Écorégion argentine, caractérisée par un paysage d’arbustes et située le long de la cordillère des Andes, dans les provinces du nord-ouest, du centre et du nord de la Patagonie. Les Wichí revendiquent de vivre dans et avec le Monte, à l’intérieur du Gran Chaco. En Argentine, le mot « monte » est connoté politiquement, en relation avec la lutte pour la défense des territoires contre l’agro-industrie et avec les guérillas rurales révolutionnaires du milieu du xxe siècle dans le nord du pays.

5

Le mot yica est d’origine quechua. Il s’emploie dans le Chaco de la province de Salta pour désigner en castillan un type de sac quadrillé qu’utilisent les habitants dans leur vie quotidienne ; il se porte en bandoulière, à hauteur de la hanche.

6

NdT : Nom vernaculaire attaché à plusieurs espèces végétales de la famille des Broméliacées, en particulier Bromelia hieronymi.

7

Conférence prononcée lors de la Journée de l’art textile du MALBA (Musée latino-américain de Buenos Aires), en février 2024.

8

Depuis le début des années 1980, les Wichí réclament un titre de propriété unique, sans subdivisions internes, au nom de toutes les communautés autochtones habitant les anciennes parcelles publiques 55 et 14 du département de Rivadavia, dans la province de Salta. Sans réponse de l’État argentin, l’association Lhaka Honhat, soutenue par le CELS (Centre d’études légales et sociales), porte plainte en 1998 auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. En 2012, celle-ci publie son jugement au fond, où elle reconnaît la violation des droits des communautés et ordonne réparation. L’État ne respectant pas ses obligations, l’affaire est soumise en 2018 à la Cour interaméricaine des droits de l’homme. « La Cour conclut que l’État a violé le droit de propriété communautaire. Elle constate également que l’État viole les droits à l’identité culturelle, à un environnement sain, à une alimentation adéquate et à l’accès à l’eau, en raison de l’inefficacité des mesures prises pour mettre un terme aux activités portant atteinte à ces droits. » (https://www.cels.org.ar/web/2020/04/la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-condeno-al-estado-argentino-y-fallo-a-favor-de-las-comunidades-indigenas-saltenas/)

9

Voir https://untietotie.org/en/event/the-listening-and-the-winds/.

10

J’avais mené diverses expériences comme commissaire de 2012 à 2017, interrompues par mon immersion dans le Monte où j’ai coordonné des ateliers d’économie sociale. J’ai repris cette pratique en 2019 aux côtés de l’artiste argentin Gabriel Chaile.

11

Voir https://www.ceciliabrunsonprojects.com/artists/151-claudia-alarcon-%26-silat/.

Andrei Fernández (Cutral-Có, province de Neuquén, Argentine, 1983). Commissaire et chercheuse indépendante. Elle a assuré le commissariat de La escucha y los vientos [L’Écoute et les Vents], présentée à la ifa-Galerie, à Berlin (2020) ; au musée des Beaux-Arts de Salta et au Museo del Barro/Fundación Migliorisi d’Asunción (2021). Elle a été la commissaire du 110e Salon national des Arts visuels du palais de Glace, organisé par le ministère argentin de la Culture (2022). Elle est membre de la Unión Textiles Semillas, qui réunit tisserandes, artistes et militantes du Nord-Ouest argentin ; elle y travaille dans le cadre du programme 99 Questions du Humboldt-Forum, sous la direction de Michael Dieminger. En compagnie du collectif de tisserandes wichí Silät, elle travaille également avec la galerie Cecilia Brunson Projects, à Londres, et à des projets culturels communautaires au nord de la province de Salta. Elle est membre de la FACT – Fondation pour l’art contemporain de Tucumán.

Claudia Alarcón et le travail de Silät ont été présentés lors de la 60e Exposition internationale de la Biennale de Venise, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, en 2024. En décembre 2022, Claudia Alarcón est devenue la première femme autochtone à recevoir un prix du Salon National des Arts Visuels décerné par le Ministère de la Culture en Argentine. Elle a également reçu le Prix d’acquisition Ama Amoedo à Pinta Miami en 2022, et ses œuvres font partie des collections du Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), de la Collection MALBA à Buenos Aires, du Denver Art Museum (Colorado), et du Minneapolis Institute of Art (Minnesota).

Andrei Fernández, « Silät. Le cillement du tissu » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 24 janvier 2025, consulté le 10 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/silat-le-cillement-du-tissu/.