Recherche

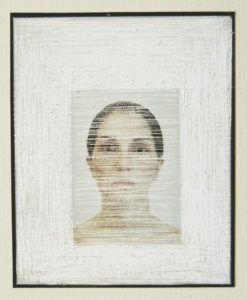

Ghazaleh Hedayat, Tight or Loose Hair de la série The Strand and the Skin, 2008, cheveux humains et cerceau en tissu, 40 x 40 cm, Courtesy de l’artiste

Dans une série de photographies et d’assemblages produits entre 2008 et 2019, la plasticienne iranienne Ghazaleh Hedayat (1979-) considère le corps comme un objet tangible sur lequel on peut agir. Le présent article se penche sur une sélection d’œuvres où elle évoque la notion d’haptique de manière visuelle et réfléchit à la façon dont elle remet en cause, par son art, la rencontre optique.

Selon le Dictionary of Psychology d’Oxford, l’haptique désigne une forme essentielle de toucher « impliquant une exploration active, généralement au moyen des mains1 ». Dans ses livres Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media et The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, Laura U. Marks s’appuie sur les notions d’incarnation et d’haptique pour présenter une approche complémentaire des œuvres sur nouveaux médias et cinématiques contemporaines. Elle affirme que la vision peut être tactile, en forgeant le terme de haptic visuality [visuel haptique]. Elle oppose ce modèle à celui du visuel optique, désincarné, où le spectateur ou la spectatrice garde ses distances vis-à-vis de l’objet visionné ; la perception y repose sur les yeux et s’acquiert principalement par la vue. En revanche, dans le visuel haptique, la vision s’incarne et « les yeux eux-mêmes fonctionnent comme des organes tactiles2 ». Selon L. U. Marks, lorsque les images ont une texture, elles rappellent le toucher et les autres sens incarnés. Elles rapprochent ainsi le spectateur ou la spectatrice des images et réduisent la distance entre le sujet et l’objet. Les images texturées poussent le regard à se déplacer plutôt qu’à se concentrer et les yeux « frôlent plus qu’ils ne fixent3 ».

Ghazaleh Hedayat, Contact de la série The Strand and the Skin, 2008, impression digitale rayée, 7 x 6 cm, Courtesy de l’artiste

G. Hedayat photographie les parties de son corps en plan serré ; dans ses assemblages, elle a recours à des matériaux fragiles tels que le bas Nylon, le parchemin et le cheveu humain pour rappeler la peau et susciter la vision haptique. Par exemple, l’assemblage Tight or Loose Hair [Cheveux serrés, cheveux lâchés] de la série The Strand and the Skin [Le Cheveu et la Peau, 2008] consiste en une mèche de cheveux dense étirée sur un tambour à broder. Ce dernier tend les cheveux, les transformant en un tissu prêt à être brodé à la main. Pourtant, ce tambour est accroché au mur et n’est destiné qu’au regard. Il reste hors de portée de la main, comme cette autre œuvre de la série, The Sound of My Hair [Le Bruit de mes cheveux]. Il s’agit d’une pièce de 5 centimètres sur 10, faite de quatre cheveux de G. Hedayat cloués à même le mur de la galerie. Ceux-ci évoquent les cordes d’un instrument de musique, donnant envie aux spectateurs et spectatrices de les gratter ou de les pincer de leurs doigts. Par ces tentations tactiles, ils se rapprochent du corps de l’artiste, tout en comprenant qu’une telle proximité est impossible, car les œuvres sont hors de portée. Dans deux groupes au sein de cette série, Contact et The Paper and the Skin [Le Papier et la Peau], G. Hedayat montre ses autoportraits et des images de sa peau griffées par un outil acéré. La rudesse de l’outil grattant la fragilité du papier et de la peau suscite une réponse tactile chez le spectateur ou la spectatrice.

Ghazaleh Hedayat, Untitled de la série Crust, 2013, photographie fixée sur toile et placée sous parchemin, 15 x 15 cm, Courtesy de l’artiste

Une autre série, The Crust [La Croûte, 2012], produit des sensations haptiques. Des matériaux comme le bas Nylon et le parchemin y sont employés pour évoquer la peau. G. Hedayat souligne le caractère tactile de cette dernière en recouvrant de parchemin froissé ou de Nylon des images d’un nombril, d’un entrejambe et d’une peau. Ce procédé permet d’attirer l’attention sur les surfaces des photographies, ainsi que sur la vulnérabilité et la fragilité de la peau. Par ailleurs, en recourant à des matériaux qui ne dissimulent pas les images qu’ils recouvrent, l’artiste redécouvre et déconstruit la fonction séparatrice entre intérieur et extérieur de la peau, qui en fait le déterminant de ce qui est visible ou invisible.

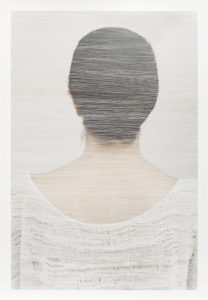

Ghazaleh Hedayat, Untitled de la série Repetition, 2019, impression digitale rayée, 98 x 68 cm, Courtesy de l’artiste

Dans sa dernière série, repetition [répétition, 2019], G. Hedayat revient à la technique du grattage de photographie. Cette fois, elle utilise des photos de plus grandes dimensions. Non seulement cette technique intrigue les spectateurs et spectatrices, qui veulent toucher les œuvres, mais elle peut aussi être envisagée comme une forme de découverte de soi par l’artiste. En effet, le fait d’effacer, de gratter et de défigurer les photographies est un outil pour dépasser la membrane superficielle couvrant la profondeur et explorer l’être intérieur qui se cache sous la peau. G. Hedayat griffe des photographies représentant sa peau, son visage et sa nuque afin de créer un grain horizontal et vertical. En revanche, il est difficile de savoir si les photographies sont enveloppées dans des fils qui les quadrillent ou si des lignes semblables à un tissu y ont été grattées. Ces œuvres confrontent la présence et l’absence. Elles laissent entendre que les mains de l’artiste peuvent révéler ce que l’œil de l’appareil photographique est incapable de saisir.

Andrew M. Colman, A Dictionary of Psychology, Londres, Oxford University Press, 2015, p. 331.

2

Laura U. Marks, The Skin of the Film : Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, Durham (NC), Duke University Press, 2000, p. 162.

3

Ibid.

Ghazaleh Hedayat est une plasticienne iranienne qui travaille essentiellement sur la photographie, qu’elle utilise pour créer des vidéos et des assemblages de médias mixtes. En 2002, elle obtient un bachelor en photographie de l’université Azad à Téhéran et, en 2005, un master en nouveaux genres de l’Institut d’art de San Francisco. G. Hedayat vit à Téhéran, mais expose son travail à travers le Moyen-Orient, l’Europe et les États-Unis.

Somayeh Noori Shirazi est doctorante en histoire de l’art, design et culture visuelle à l’université de l’Alberta, au Canada. Elle s’intéresse aux stratégies visuelles employées par les artistes femmes du Moyen-Orient pour remettre en cause la représentation stéréotypée des musulmanes en Occident. Sa thèse, en cours de rédaction, analyse la façon dont trois artistes iraniennes utilisent ces stratégies visuelles dans leurs œuvres pour former une nouvelle interprétation de la subjectivité féminine et du soi incarné.

Un article réalisé dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring.