Recherche

L’activité des Hackney Flashers est emblématique des expériences créatrices menées au Royaume-Uni au cours du bouleversement politique et artistique des années 1970. La décennie, profondément marquée par les révoltes de 1968 et les conséquences de la crise du mode de production fordien, devient un terrain de recherches propice à de nouvelles formes de reconfiguration sociale.

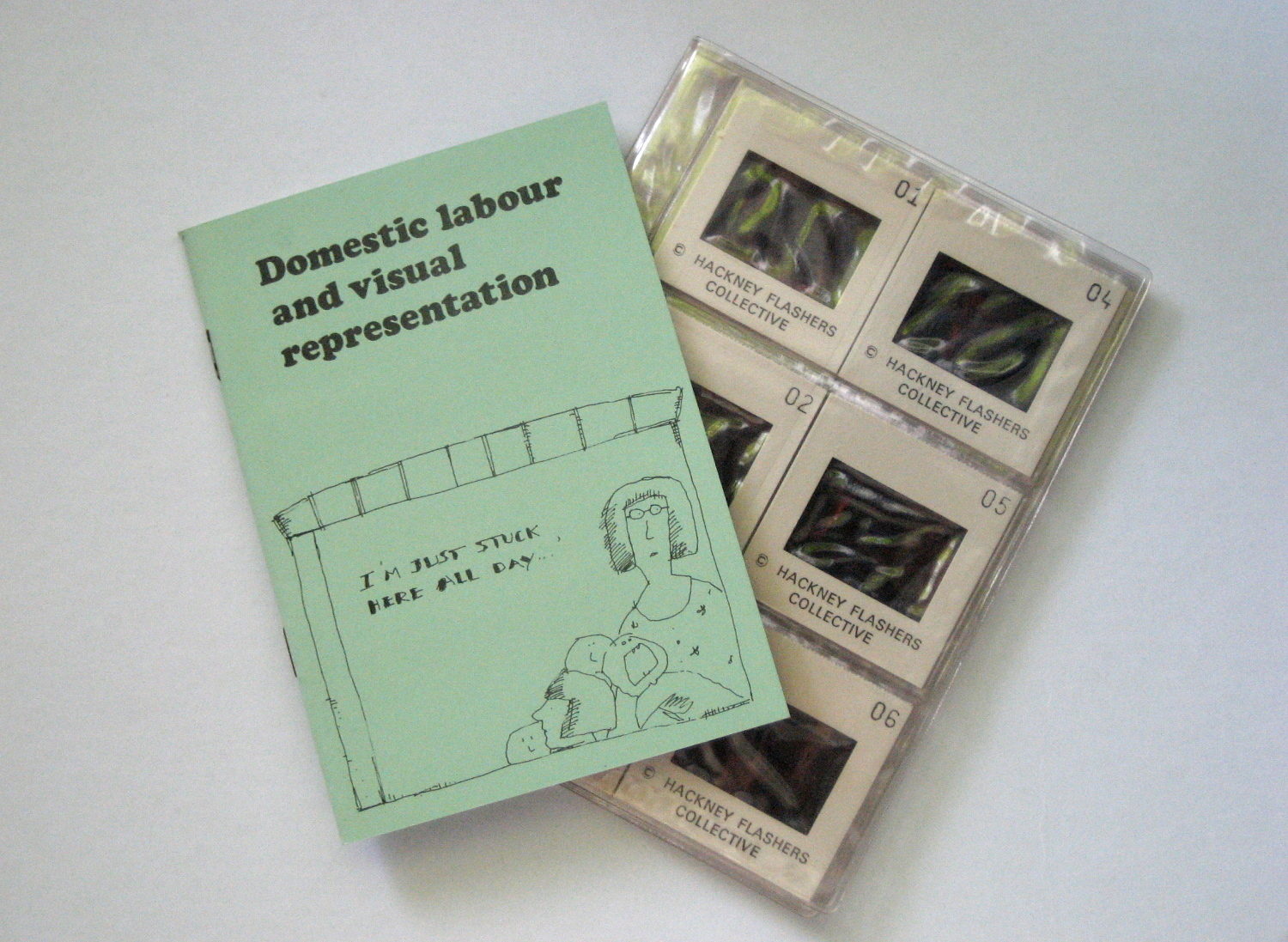

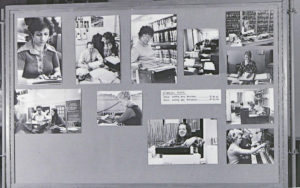

Cette tâche sera entreprise par des artistes qui se risquent à redéfinir la notion d’art et à transformer un certain modèle de démocratie à travers des micro-interventions à l’échelle locale. L’une de leurs revendications est celle du changement du statut de la femme dans la société. C’est ainsi que naissent les Hackney Flashers (Hackney étant une référence à leur quartier d’activité, et Flashers – « exhibitionnistes » – une boutade liée à la nature exhibitionniste de l’usage de la photographie dans un contexte social) en 1974. Le collectif exclusivement féminin porte son attention sur la situationdes femmes de leur quartier, auxquelles elles consacrent tous leurs projets menés à bien : Women and Work [Femmes et travail, 1975] se penche sur les conditions de travail des femmes à Hackney et sur le problème de sa répartition genrée ; Who’s Holding the Baby? [Qui porte le bébé ?, 1978] met au jour le manque de garderies et l’impact que celui-ci produit sur la vie des femmes ; Domestic Labour and Visual Representation [Tâches domestiques et représentation visuelle, 1980] consiste en un dossier éducatif à destination de la population et des établissements scolaires. Dans chacun de ces projets, les artistes font usage de la photographie, qu’elles considèrent comme le meilleur moyen d’illustrer les problématiques sociales du quartier et le médium le plus facile à utiliser pour toute femme souhaitant s’impliquer dans le collectif. La structure de ce dernier est ouverte et horizontale, permettant ainsi à chacune de rejoindre ou quitter le groupe à tout moment, celui-ci étant libre de toute hiérarchie. Ainsi se côtoient photographes professionnelles, travailleuses, militantes, écrivaines, illustratrices, et nombre d’autres femmes de tous horizons. Néanmoins, la structure du collectif et l’approche du médium photographique en tant qu’outil social ont changé au fil des années, révélant au passage les conséquences et lacunes symptomatiques au sein des projets féministes et socialistes politiquement liés à la gauche, forcément sous-tendus par un art porteur d’une « promesse politique ».

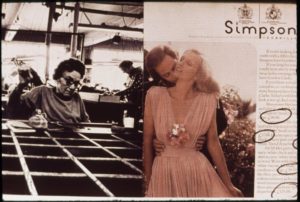

Le premier projet du collectif, Women and Work, est présenté lors d’une exposition mettant à l’honneur le Hackney Trades Council (Chambre des syndicats de Hackney), et consiste en une série de photographies documentaires montées sur panneaux et accompagnées d’informations sur les conditions de travail des femmes. Au même moment, à Londres, Margaret Harrison, Kay Hunt et Mary Kelly créent également un projet intitulé Women and Work. La comparaison de ces deux concepts montre la manière paradoxale dont la réalisation des Hackney Flashers reproduit l’hégémonie existante à travers l’usage de moyens d’expression qui légitiment la politique officielle du pays en matière de répartition genrée du travail. Leur second projet, Who’s Holding the Baby?, associe photographies, images récupérées, bandes dessinées et textes montés sur panneaux et propose une approche plus complexe du medium (ici, le montage), abordant ainsi le problème de la garde d’enfants sous forme de strates visuelles, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d’émancipation au sein de l’ordre social existant. Leur dernier projet, Domestic Labour and Visual Representation, fait un pas vers le concept d’« éducation radicale » en faisant fusionner art et vie quotidienne – seule façon d’honorer la promesse politique d’une redistribution du sujet féminin dans le nouvel ordre social.

L’activité du collectif n’a que rarement fait l’objet de recherches et il n’existe aucun ouvrage monographique à son sujet. On ne trouve de surcroît aucune analyse des projets des Hackney Flashers qui comparerait leur ton militant à la structure même de leur art. Pour la plupart, les écrits qui leur sont consacrés ne s’attaquent pas à la problématique théorique de l’engagement social, bien qu’ils illustrent toutefois certains des problèmes répandus dans l’art militant britannique. Cette dernière perspective est celle qu’adoptent Kathy Battista, Katy Deepwell, Rosemary Betterton et Lucy Lippard1. Pourtant, leur approche est conditionnée par la nature synthétique de leurs publications, qui n’aborde le phénomène de l’art féministe des années 1970 que dans sa globalité et à travers le prisme de questions spécifiques telles que le corps féminin, l’auto-organisation, la maternité et le statut de la femme artiste. Ce mémoire propose une approche alternative basée sur une étude individuelle de l’activité des Hackney Flashers, qui nous permet d’examiner les projets du collectif de manière détaillée et rigoureuse et d’offrir une analyse critique du programme utopique de gauche défendu par l’art engagé britannique dans les années 1970. Ce mémoire fait appel au concept de l’« esthétique agonistique » – amalgame des idées de Jacques Rancière et Claire Mouffe – afin de remettre en question l’égalisation entre l’aspect visuel des projets des Hackney Flashers et leurs conceptions de la communauté2.

Mémoire de master dirigé par Agata Jakubowska et soutenu par Karolina Wilczyńska, le 29 juin 2017, Université Adam Mickiewicz (Pologne).

Cf. Battista Kathy, Renegotiating the Body : Feminist Art in 1970s London, Londres, I.B.Tauris, 2012 ; Betterton Rosemary, « Maternal Embarrassment : Feminist Art and Maternal Affects », in Studies in the Maternal, 2(1), 2010 ; Deepwell Kathy, « Feminist Collaborative Projects in the UK in the 1970s », in Deepwell Katy, Jakubowska Agata (dir.), All-Women Art Spaces in Europe in the Long 1970s, Liverpool, Liverpool University Press, 2018 ; Lippard Lucy, Get the Message. A Decade of Art for Social Change, New York, E.P. Dutton, 1984.

2

Mouffe Claire, Agonistique : Penser politiquement le monde, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2014 ; Rancière Jacques, The Politics of Aesthetics : The Distribution of the Sensible, Londres, Continuum, 2004.

Karolina Wilczyńska, « Tenter d’honorer la promesse politique : Les Hackney Flashers et l’art engagé britannique dans les années 1970 » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 6 avril 2019, consulté le 8 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/tenter-dhonorer-la-promesse-politique-les-hackney-flashers-et-lart-engage-britannique-dans-les-annees-1970/.