Michaelina Wautier

Gruber, Gerlinde, Katlijne Van der Stighelen, and Julien Domercq (dirs.), Michaelina Wautier, exh. cat. Kunsthistorisches Museum, Vienne (30 septembre 2025 – 22 février 2026) ; Royal Academy of Arts, Londres (mars–juin 2026), Veurne, Hannibal, 2025/26

→Martina Griesser, Gerlinde Gruber, Elke Oberthaler et Katlijne Van der Stighelen (dirs.), Workshop Practice: Supplement to Michaelina Wautier, Painter, KHM-Museumsverband, Viennz, 2025, DOI: 10.60477/mm49-mx04

→Christopher D. M. Atkins et Jeffrey Muller (dirs.), Michaelina Wautier and The Five Senses: Innovation in 17th-Century Flemish Painting, CNA Studies 1, Boston, 2022

→Van der Stighelen, Katlijne (dir.), Michaelina Wautier (1604–1689): Glorifying a Forgotten Talent, cat. exp. MAS, Antwerp (1 juin – 2 septembre 2018), Antwerp, BAI, 2018

Michaelina Wautier: Painter, Kunsthistorisches Museum, Vienne, 30 septembre 2025 – 22 février 2026 ; Royal Academy of Arts, Londres, mars–juin 2026

→Michaelina Wautier (1604–1689): Glorifying a Forgotten Talent, MAS, Antwerp, 1 juin – 2 septembre 2018

Peintre flamande.

Michaelina Wautier, active au milieu du XVIIe siècle à Bruxelles, a défié les conventions et fait preuve de son talent dans tous les genres picturaux, de la nature morte au portrait et jusqu’à la peinture d’histoire. Malgré le peu d’éléments connus sur sa vie, en l’absence d’archives liées à sa formation ou de lettres personnelles, elle passe aujourd’hui pour l’une des artistes les plus importantes de la période baroque. Son acte de baptême n’a pas été retrouvé, mais elle est appelée « Michelle » dans les documents officiels, ce qui laisse penser qu’elle adopte la forme latinisée « Michaelina » comme nom d’artiste. Elle naît vers 1614 dans une famille originaire de Mons, où ne figure pas de peintre avant elle et son frère, Charles Wautier (1609-1703). Les Wautier sont liés aux cercles nobles et cultivés, comme la famille Mérode, qui prend en charge l’éducation de la jeune fille.

Après la mort du père en 1617, la mère maintient une stabilité financière sans avoir à se remarier et vit jusqu’en 1638. On ne sait pas si M. Wautier réside déjà à Bruxelles à cette date. Il est probable que son frère aîné, Pierre, un capitaine de cavalerie, y habite depuis les années 1630. M. Wautier a également des liens avec Anvers, où demeure son demi-frère, Albert : deux panneaux de l’artiste datés de 1652 présentent des « mains d’Anvers ». Sans jamais se marier, elle vit avec C. Wautier, lui aussi peintre et célibataire, dont on suppose qu’il lui a enseigné l’art. En 1642, il loue une maison à Bruxelles et partage peut-être un atelier avec sa sœur. Il devient membre de la guilde en 1651, après avoir exercé la peinture des années durant. Il s’est formé à l’étranger, mais on ne sait pas où – peut-être en Italie. Le seul dessin connu de la main de M. Wautier (vers 1640-1650), qui représente un Ganymède antique détenu par les Médicis, est peut-être l’indice d’un voyage en Italie, sans certitude. M. Wautier est en tout cas la première artiste femme d’Europe du Nord connue pour avoir dessiné des sculptures antiques et pour avoir fait référence aux antiquités dans la peinture de fleurs.

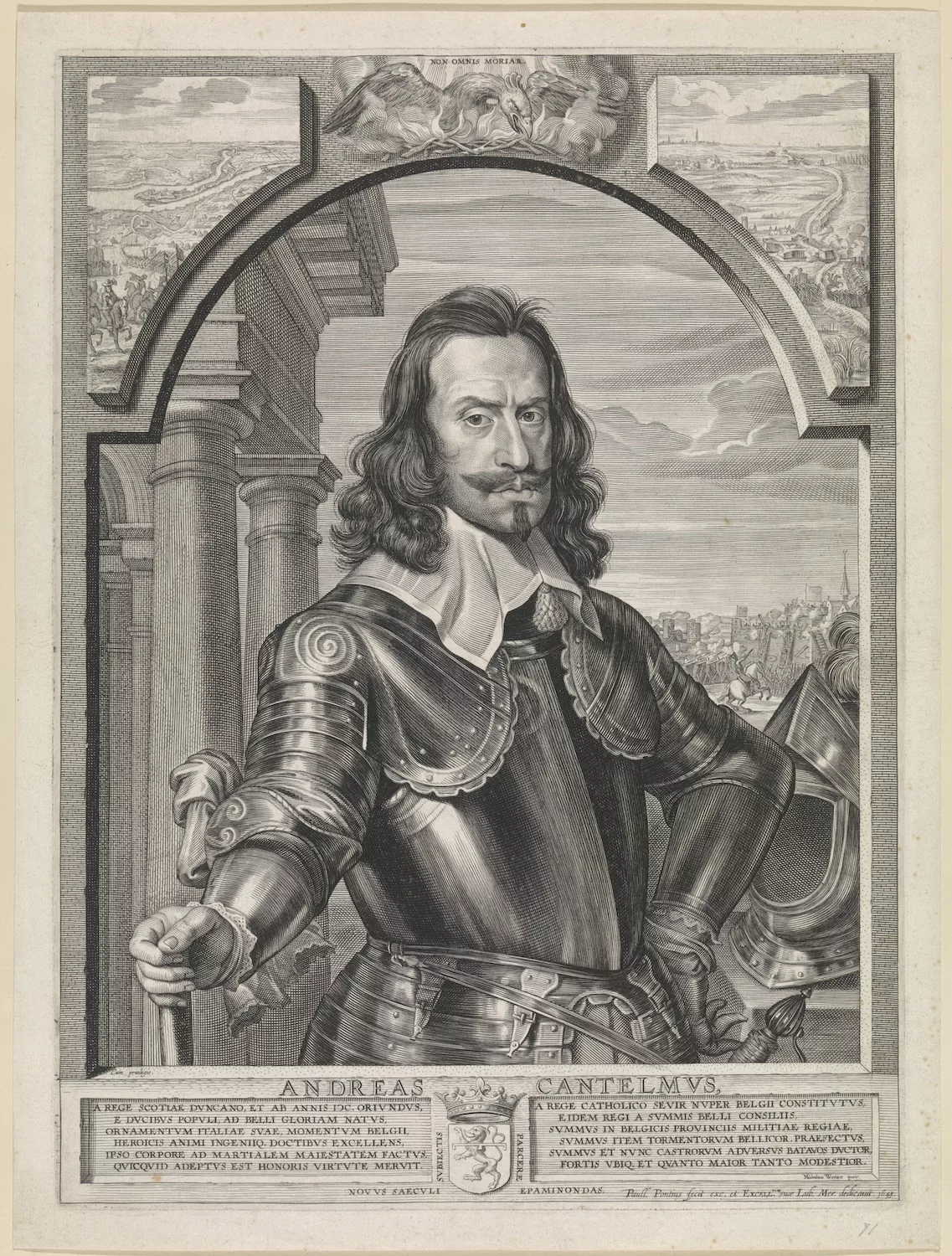

Le style de M. Wautier rappelle celui d’Antoine van Dyck (1599-1641) et des peintres caravagesques comme Théodore van Loon (1581-1649), mais elle réinterprète ces influences de manière subtile. À ses débuts, elle peint des portraits d’officiers espagnols importants, comme Andrea Cantelmo (1643). Son premier tableau d’histoire connu, Le Mariage mystique, est signé « Michaelina Wautier invenit et fecit 1649 ». Parmi ses près de trente-cinq œuvres connues, dix-sept sont signées, toujours de son nom complet, en italique. Des inventaires historiques attestent que de nombreuses autres peintures ont existé, mais celles-ci sont désormais perdues. En 1650, le maître de danse Adam-Pierre de La Grené note qu’il a acheté une peinture de sa main, un Bacchus. M. Wautier fait également preuve de son talent à représenter les enfants dans la série Les Cinq Sens (1650), où elle s’affirme comme pionnière de ce thème, avec des scènes de genre présentant des garçons grandeur nature et individualisés. La profondeur psychologique qu’elle accorde à ses sujets ressort dans ses œuvres comme le Portrait de Martino Martini (1654), qui reflète également ses attaches jésuites. Dans son Autoportrait (vers 1650), elle pose de manière confiante à son chevalet.

L’archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg acquiert quatre de ses œuvres, dont Le Triomphe de Bacchus (vers 1655-1659), dans lequel elle se représente, de manière singulière, en tant que bacchante. En raison de ses dimensions et des nus masculins qui y sont figurés, ce tableau a longtemps été attribué à un homme. Des spéculations portent sur le fait que M. Wautier ait pu, grâce à son frère, peindre des modèles vivants dans un cadre privé. L’inventaire de 1659 de la collection de l’archiduc la mentionne, de manière fautive, sous le nom de « Magdalena » : la recherche a révélé qu’il s’agit de sa sœur aînée, qui n’était pas artiste.

La dernière œuvre datée et connue de M. Wautier est L’Annonciation (1659) : on ne sait si l’artiste a peint après cela. En 1668, Charles et elle vivent avec Magdalena dans une maison de Bruxelles, où tous trois demeurent jusqu’à la fin de leur vie. M. Wautier, morte en 1689, reste longtemps dans l’oubli, jusqu’à ce que les recherches des historien·nes de l’art Katlijne van der Stighelen, Jahel Sanszalazar et Jeffrey Muller ravivent l’intérêt pour elle. Sa première exposition monographique, en 2018, suivie d’expositions à Vienne et à Londres en 2025 et 2026, lui apporte une reconnaissance tardive.