Antoinette Lubaki

Peintre congolaise.

Antoinette Lubaki, dont le nom est bien souvent méconnu ou simplement associé à celui de son mari, le peintre Albert Lubaki, fait partie, à la fin des années 1920, des artistes du Congo dit·e·s « précurseur·e·s ». À cette époque, elle écrit les prémices de l’histoire de l’art moderne congolais, avec Albert Lubaki et Djilatendo notamment, et réalise les premières œuvres sur papier qui soient parvenues jusqu’à nous.

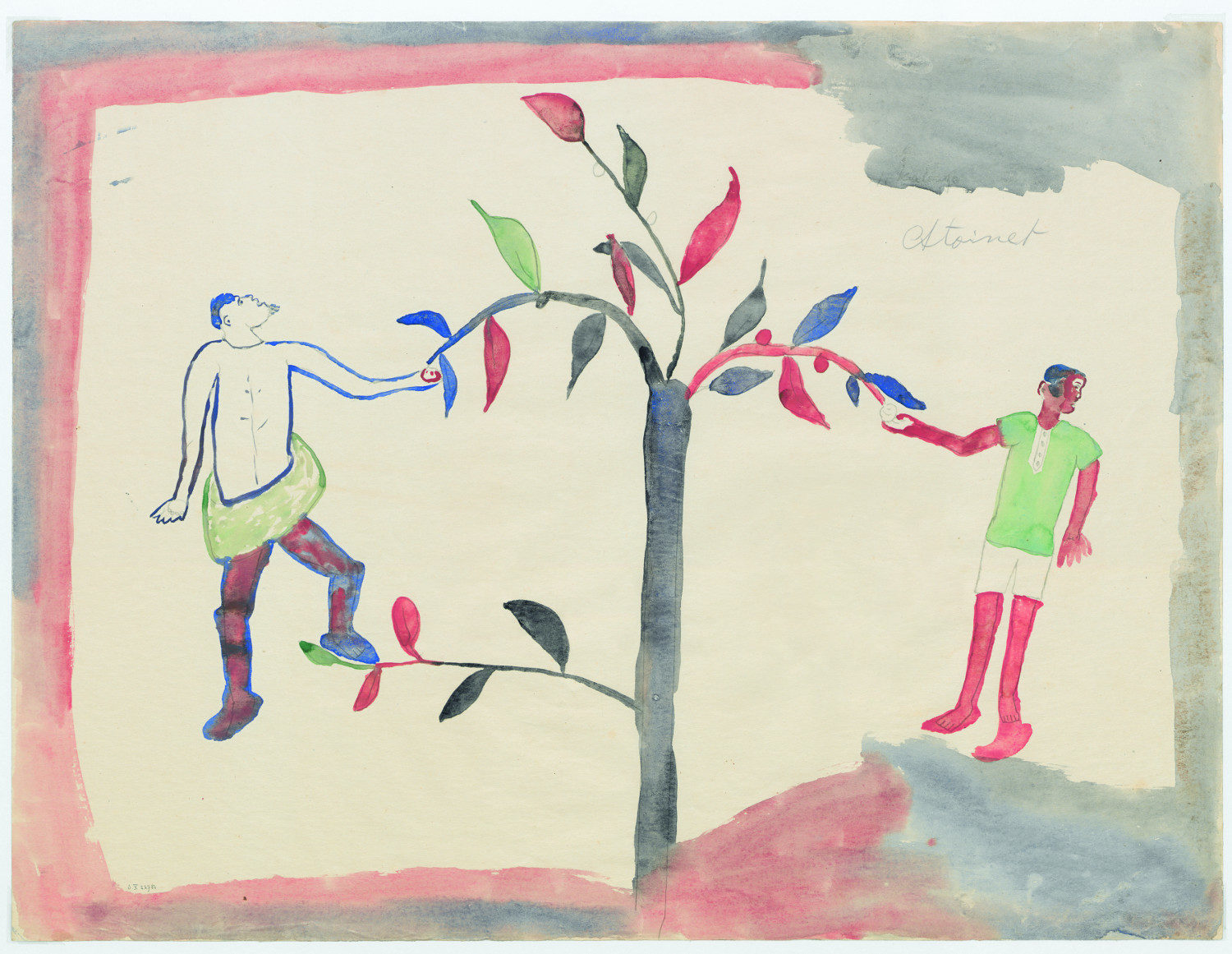

Née dans la province du Katanga, dans ce qui était alors l’État indépendant du Congo, et fille du chef du village de Kabinda, Antoinette Lubaki rencontre l’administrateur belge Georges Thiry en 1926 par l’intermédiaire de son mari qui vend ses figurines en ivoire le long de la ligne de chemin de fer reliant Port-Francqui (aujourd’hui Ilebo) à Élisabethville (à présent Lubumbashi). En mission dans la province, ce passionné d’art moderne vient de découvrir avec émerveillement une fresque qu’Albert Lubaki a réalisée sur le mur d’une case, exécutée à l’aide de pinceaux rudimentaires et de pigments naturels, tels du charbon, des terres colorées ou du kaolin. Soucieux de pérenniser cet art éphémère, G. Thiry lui propose de reproduire ses œuvres sur papier et lui fournit pour cela le matériel nécessaire. C’est à cette période qu’Antoinette Lubaki se met également à peindre ; elle signe « Antoinet ». La rumeur raconte que les deux époux dessinent alors la nuit, à la lueur de la bougie, car un proverbe congolais interdit de narrer des légendes ou des fables avant la tombée du jour.

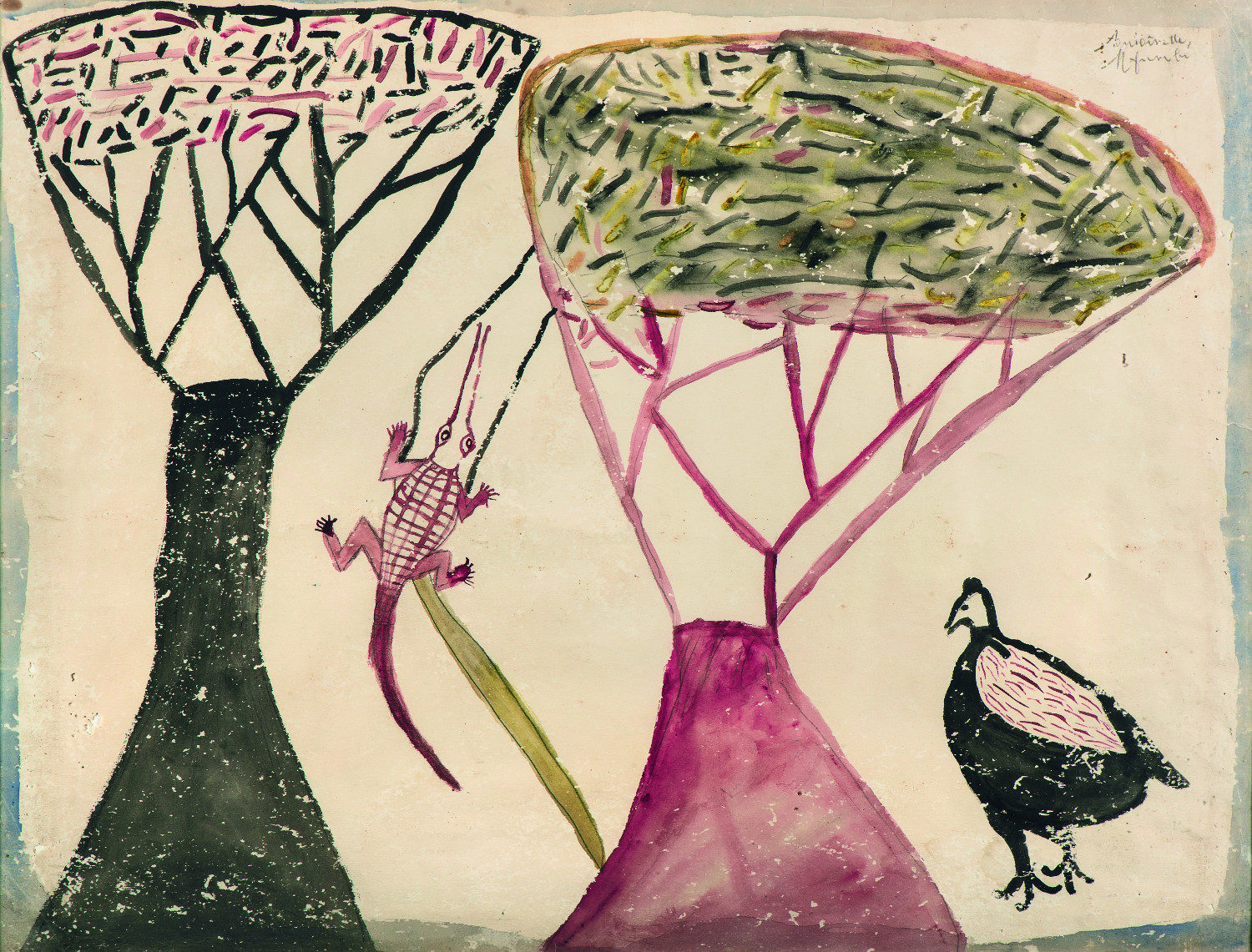

Les deux artistes peignent rapidement, frénétiquement, sans s’inspirer d’un modèle précis ni se soucier de la perspective, de l’arrière-plan ou des ombres. Souvent figuratives, parfois abstraites, les œuvres d’Antoinette Lubaki représentent des scènes de la vie quotidienne ; elles traitent avec poésie de la nature environnante et des animaux, ou transcrivent les légendes et proverbes locaux. Tout comme son mari, elle trace sur les bords du papier une marge colorée, sorte de cadre irrégulier dans lequel se développe la composition et où formes et motifs, humains, végétaux et animaux, s’articulent selon un équilibre remarquable. Les couleurs de ses sujets, souvent issues de son imagination et sans préoccupation de vraisemblance – la silhouette d’un crocodile devient aisément rose ou noire –, sont appliquées en larges aplats, ce qui confère à ses peintures une grande expressivité.

G. Thiry collecte ces aquarelles et les envoie à Bruxelles, où son supérieur Gaston-Denys Périer, amateur lui aussi d’art congolais, en reconnaît la valeur et décide de dévoiler le travail d’Antoinette et Albert Lubaki au public européen. Leur première exposition se déroule en 1929, à l’occasion de l’inauguration du palais des Beaux-Arts de Bruxelles, et réunit 63 aquarelles illustrant « l’imagerie de la brousse », selon les propres termes de G.-D. Périer. Les œuvres sont ensuite présentées au musée d’Ethnographie de Genève en 1930, puis à la galerie Charles-Auguste Girard à Paris en 1931. Ces événements remportent un franc succès ; toutefois, le bruit court que les œuvres d’Antoinette et Albert Lubaki auraient en fait été exécutées par un habile Européen, et cette fâcheuse rumeur anéantit les efforts des deux mécènes. Par ailleurs, en 1935, la relation entre G. Thiry et G.-D. Périer se détériore ; faute de moyens, les époux finissent par disparaître de la scène artistique congolaise. On perd alors progressivement la trace d’Antoinette Lubaki, ainsi que celle de la plupart de ses peintures et dessins, si colorés, si inventifs et si puissants.