Chantal Akerman

Schmid, Marion, Chantal Akerman, Manchester, Manchester University Press, 2011.

→Akerman, Chantal, Autoportrait en cinéaste, Paris, Cahiers du cinéma, 2004.

→Foster, Gwendolyn Audrey (dir.), Identity and Memory: The Films of Chantal Akerman, Wiltshire, Flick Books, 1999.

All the World’s Futures, Biennale de Venise, Venise, Arsenale, 9 mai – 22 novembre 2016

→Chantal Akerman: Too Far, Too Close, Museum for Contemporary Art, Anvers, 10 février – 10 juin 2012.

→Chantal Akerman, Centre Pompidou, Paris, 28 avril – 7 juin 2004.

Cinéaste et plasticienne belge.

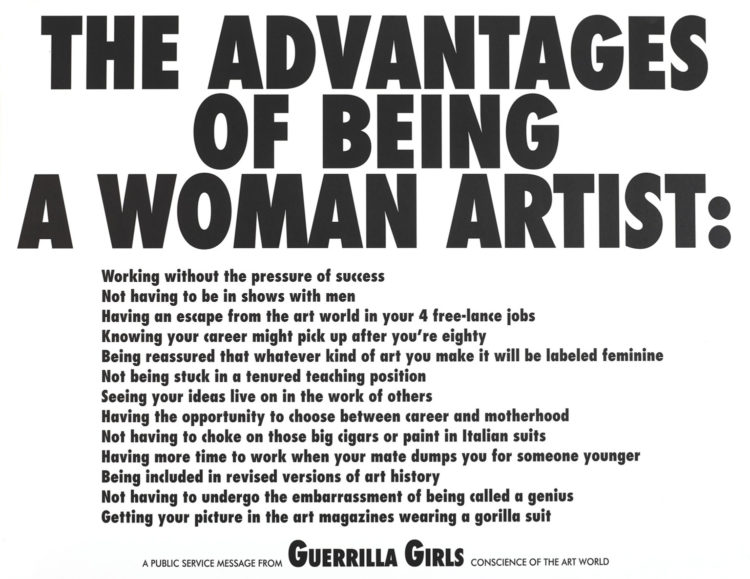

De 1968 à 2015, Chantal Akerman a créé une œuvre prolifique et multiforme qui pose un regard observateur, immobile, sur le temps lent de la quotidienneté, pour y faire émerger les thèmes de l’origine, de la solitude et de l’errance, mais aussi ceux de l’amour et de la sexualité.

Née dans une famille juive polonaise émigrée, C. Akerman effectue un bref passage de 1967 à 1968 dans une école de cinéma qu’elle quitte rapidement pour réaliser son premier court-métrage, Saute ma ville (1968), où elle joue le rôle d’une jeune fille semant un joyeux foutoir dans sa cuisine avant de la faire exploser, elle avec. En 1971, elle découvre le cinéma expérimental américain d’Yvonne Rainer (née en 1934) ou de Michael Snow (né en 1929), auquel elle emprunte une forme de radicalité formelle et non-narrative pour son premier long-métrage, Hôtel Monterey (1972), un film muet sondant les pièces d’un hôtel new-yorkais miteux par de longs plans fixes, procédé formel qui deviendra l’une des marques caractéristiques de son style.

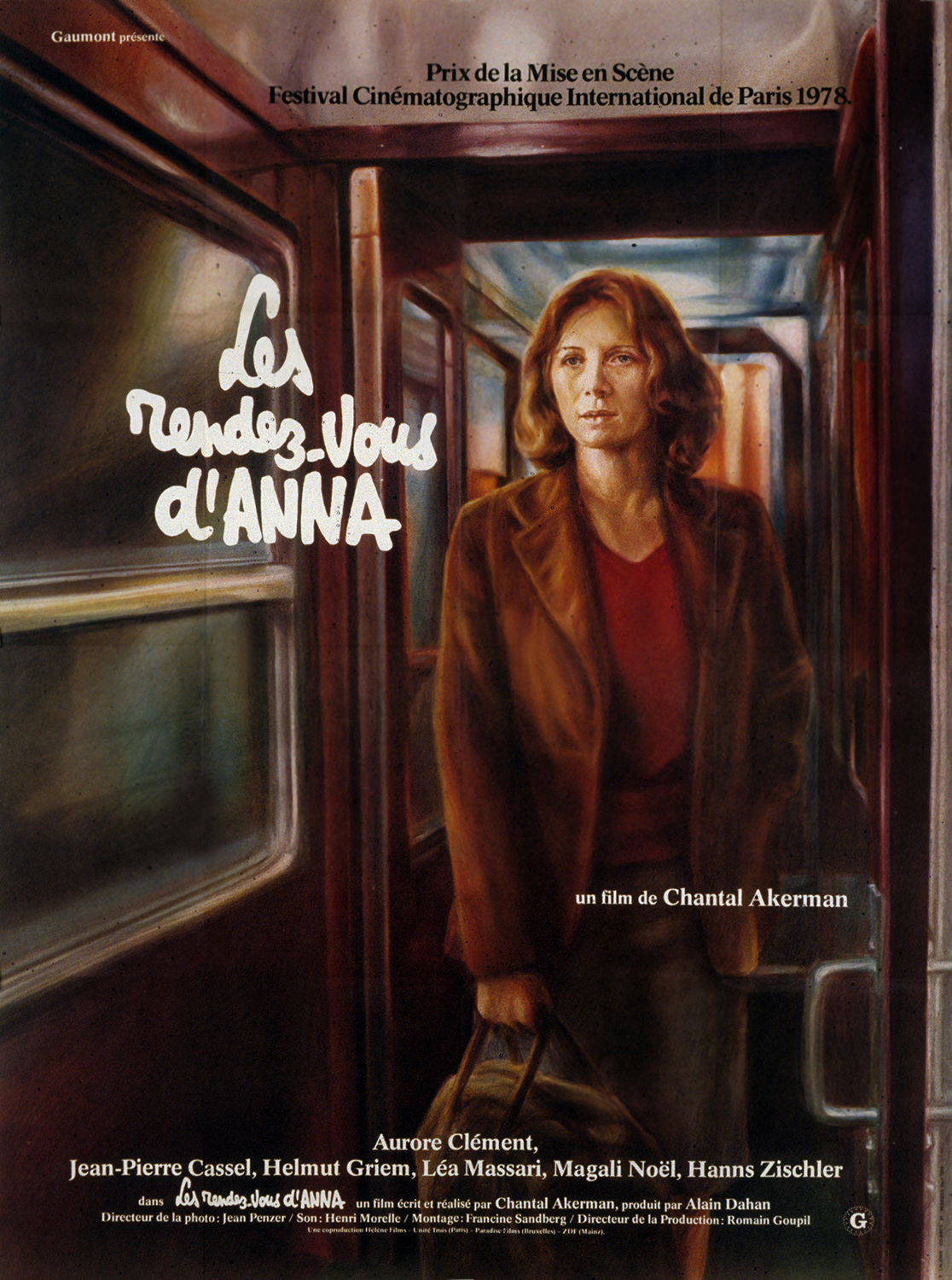

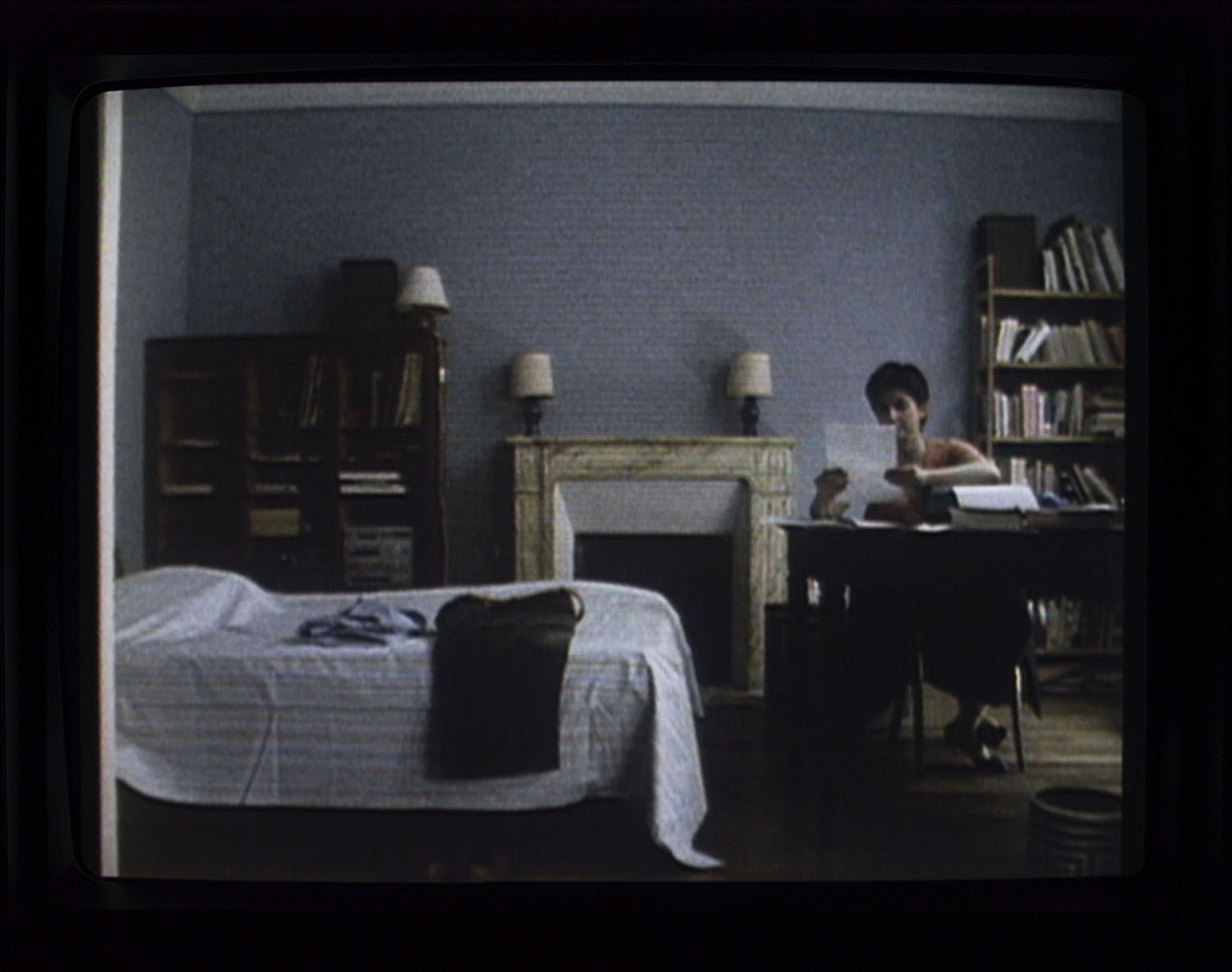

En 1974, C. Akerman réalise son premier long-métrage de fiction, Je, tu, il, elle, dans lequel elle aborde son homosexualité : à la suite d’une rupture amoureuse, une jeune fille s’isole dans son appartement ; elle le quitte après un mois, est prise en auto-stop par un camionneur et rejoint son ex-amante. Mais ce n’est qu’avec Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) que C. Akerman accède à la renommée. Delphine Seyrig (1932-1990) y incarne une veuve, mère d’un jeune garçon, dont la vie s’organise autour des tâches domestiques qui l’occupent tout entière et d’une prostitution occasionnelle. Cette routine, dont les gestes silencieux et répétitifs font la matière du film, est brisée lorsqu’un de ses clients lui fait atteindre l’orgasme et qu’elle l’assassine. Avec News From Home (1976) et Les Rendez-vous d’Anna (1978), C. Akerman travaille plus explicitement la dimension autobiographique présente dans chacun de ses films. Dans le premier, elle lit les lettres que sa mère, Natalia, unique membre de sa famille revenue d’Auschwitz, lui écrit alors que la réalisatrice est à New York ; le silence de cette dernière sur la Shoah sera un thème récurrent de ses travaux. Le second suit le parcours d’une jeune cinéaste voyageant pour montrer ses films.

À partir des années 1980 et jusqu’à sa mort, C. Akerman diversifie largement sa pratique tout en continuant à explorer les thématiques mises en place par ses premières œuvres. L’amour et le sexe sont toujours au cœur de ses films de fiction : ainsi de Toute une nuit (1982), où elle suit les déboires romantiques de vingt-quatre personnes pendant une nuit, de la comédie musicale Golden Eighties (1986) ou du mélodrame Nuit et jour (1991). C. Akerman réalise plusieurs documentaires où sont développées des réflexions sur l’appartenance, l’exil, la violence : Histoires d’Amérique: Food, Family and Philosophy (1988), consacré aux récits de vie d’immigré·e·s juif·ve·s aux États-Unis, D’Est (1993), sur les pays et les habitant·e·s de l’ex-bloc communiste, qu’elle transformera en installation multimédia en 1995, ou encore De l’autre côté (2002), sur l’émigration mexicaine aux États-Unis. En 2006, dans Là-bas, elle narre son séjour d’un mois à Tel-Aviv et médite sur son enfance et la judéité. En 2014, la mort de sa mère la bouleverse ; elle lui avait consacré un livre en 2013 (Ma mère rit) et elle sera encore le sujet de son dernier film, No Home Movie (2015), comme elle a été celui de toute l’œuvre de la cinéaste.

Le 5 octobre 2015, C. Akerman se suicide à Paris. Au cours de sa carrière, elle a été nominée aux festivals de Cannes, de Berlin, de Venise, de Locarno, etc., et de nombreuses rétrospectives lui ont été consacrées : par le Centre Georges-Pompidou (2004), le musée d’art de Tel Aviv (2006) ou encore la Cinémathèque de Paris (2018).

Chantal Akerman « Je fais de l’art avec une femme qui fait la vaisselle » | Archive INA

Chantal Akerman « Je fais de l’art avec une femme qui fait la vaisselle » | Archive INA  Parlons cinéma | Chantal Akerman, festival de Canne 1977

Parlons cinéma | Chantal Akerman, festival de Canne 1977  Chantal Akerman sur Jeanne Dielman, 2009 | Criterion Collection

Chantal Akerman sur Jeanne Dielman, 2009 | Criterion Collection