Chen Chin

Hsieh, Shih-ying, « Ch’en Chin », Biographical Dictionary of Chinese Women: Twentieth Century, vol. 2. Londres, Routledge, 2015, p. 53–55

→Sullivan, Michael, Modern Chinese Artists: A Biographical Dictionary, Berkley, University of California Press, 2006, p. 14

Centennial Celebration of Chen Chin, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, 18 février – 19 mars 2006

→The Beauty of Chen Chin’s Ladies, National Museum of History, Taipei, 27 juillet – 24 août 2003

→Centennial Celebration of Chen Chin, Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, avril – septembre 2006

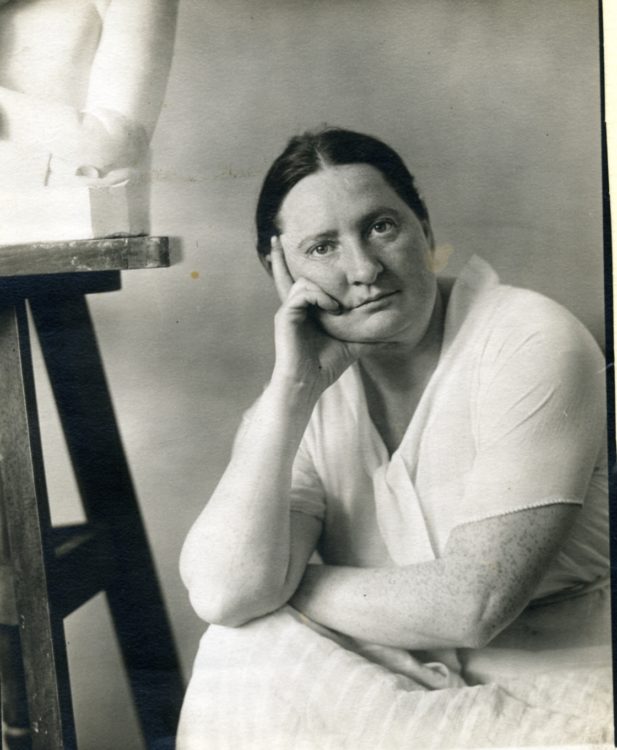

Peintre taïwanaise.

Chen Chin est la première artiste femme taïwanaise à atteindre une reconnaissance à la fois nationale et internationale. Ses peintures – qui comptent des portraits, des scènes de la vie quotidienne et des paysages – sont d’importants exemples de l’art taïwanais du xxe siècle. Née douze ans après le début du règne colonial du Japon sur l’île, Chen est témoin d’importants changements sociétaux, qui se reflètent dans son art. Son œuvre articule différentes conceptions de la féminité tout en approfondissant la technique de peinture traditionnelle de la colle sur soie (jiaocai). Étudiante au lycée municipal pour filles Zhongshan de Taipei (1922-1925), Chen est encouragée par son professeur Gobara Koto (1887-1965) à poursuivre sa formation au Japon. En 1925, en étant acceptée à l’Académie privée de beaux-arts pour femmes à Tokyo, elle devient la première artiste femme taïwanaise à étudier au Japon. Lors de son séjour au Japon, son travail est propulsé sur le devant de la scène car ses œuvres sont incluses à la Taiten (1927), exposition d’art de Taïwan à Taipei, financée par l’État. Cette exposition inaugurale présente principalement des productions d’artistes japonais·es installé·es à Taïwan, mais Chen, Lin Yushan (1907-2004) et Guo Xuehu (1908-2012) sont célébré·es par la presse comme révélations de la peinture taïwanaise. Cela marque un tournant dans la carrière de peintre de Chen dès lors couronnée de succès, et elle participe à de nombreuses expositions collectives, à la fois au Japon et à Taïwan. En 1934, elle retourne à Taïwan et devient la première femme enseignante au lycée pour filles national Pingtung, où elle travaille jusqu’en 1938.

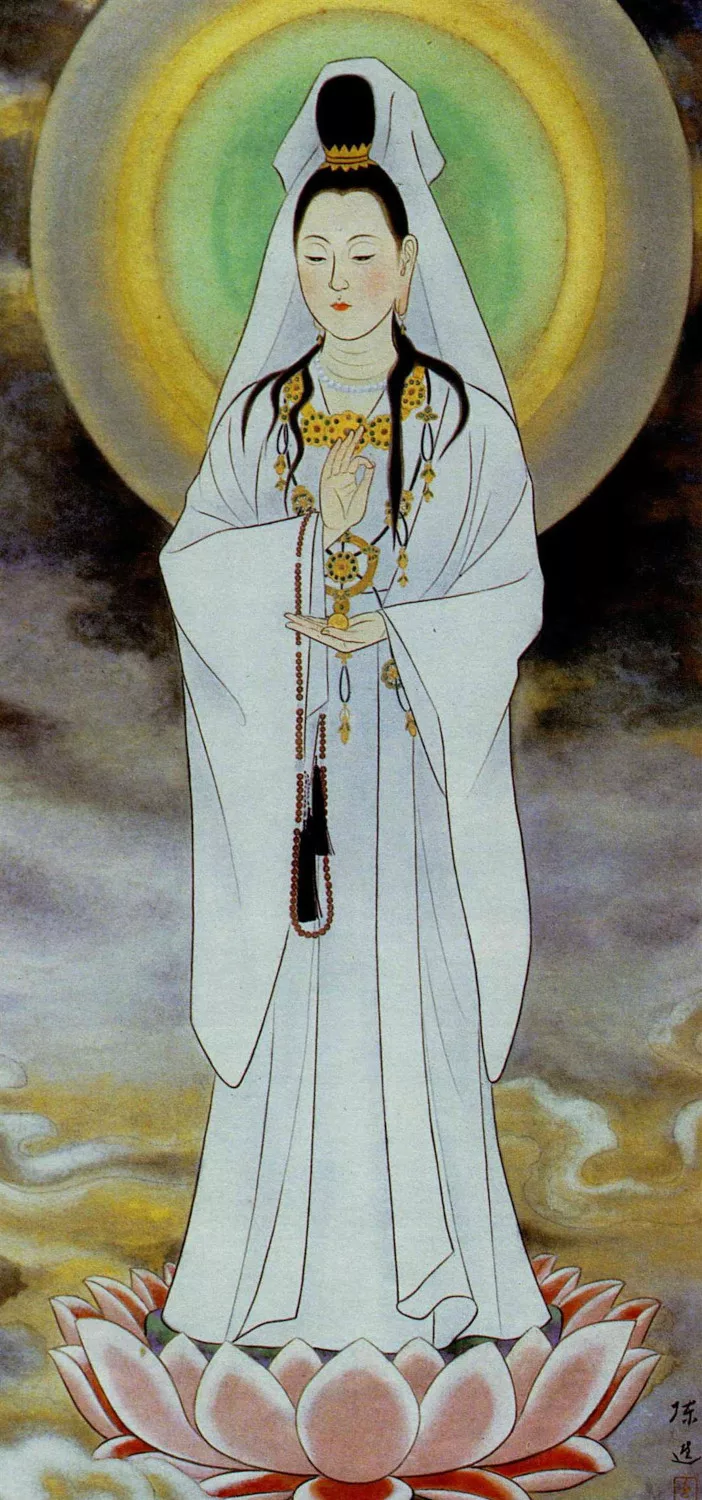

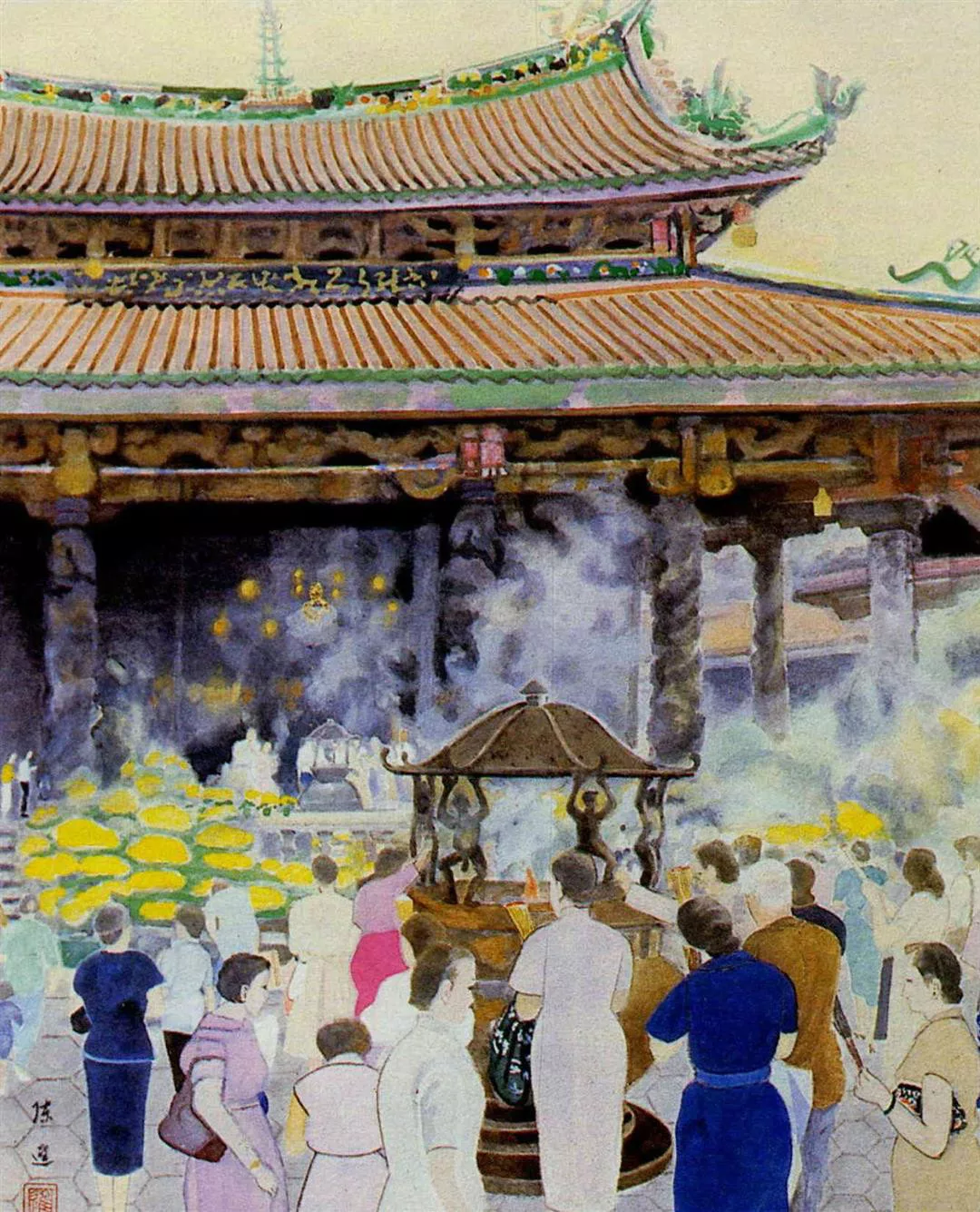

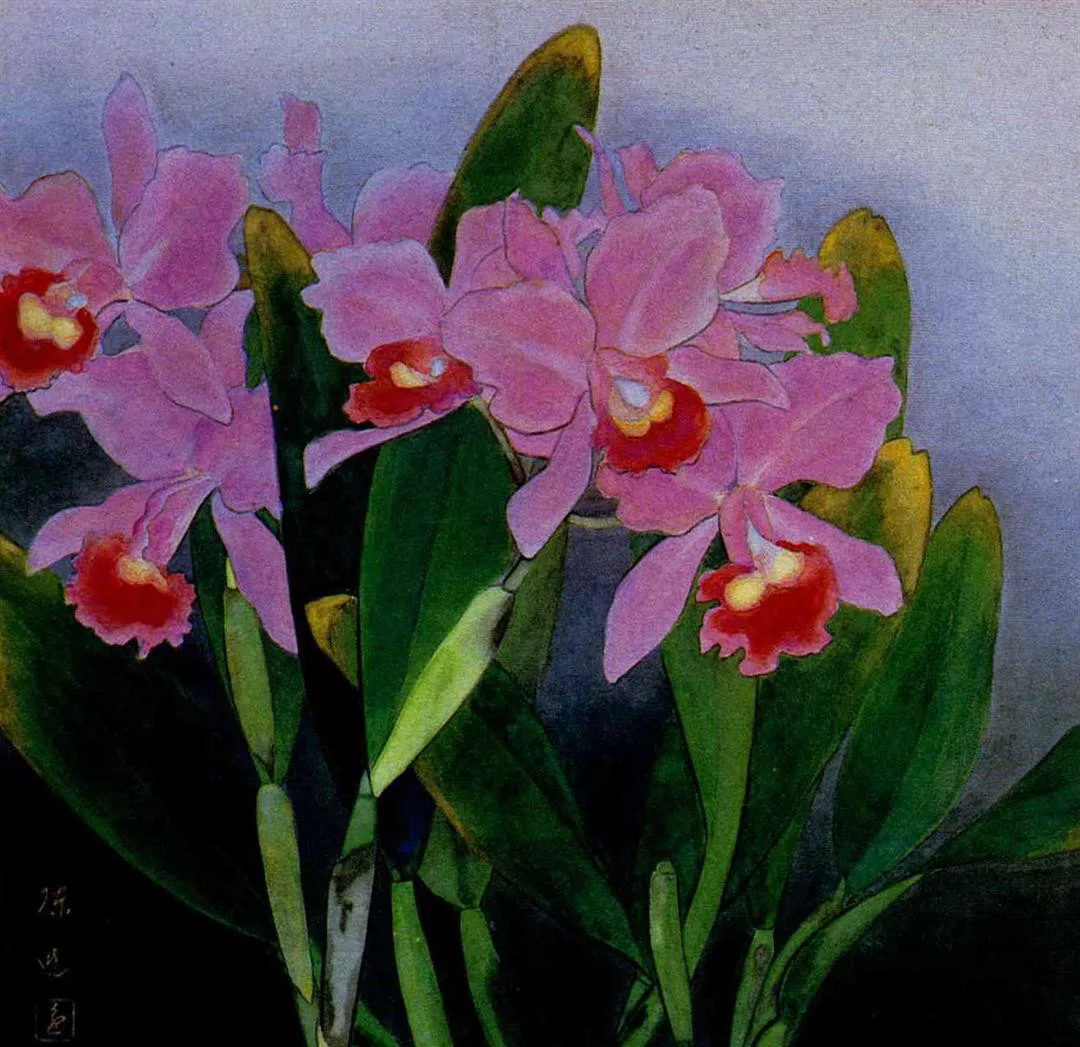

Bien que Chen ait étudié au Japon et été profondément influencée par les traditions du nihon-ga (peinture de style japonais) et du bijin-ga (peinture de belles femmes), ses œuvres explorent et questionnent l’identité des femmes taïwanaises en les représentant comme des voyageuses, des artistes de spectacle, des travailleuses, des mères, des femmes célébrées pour leur beauté et des enseignantes. Sa gouache sur soie Ensemble (1934) est acceptée à la Teiten, l’exposition impériale japonaise des beaux-arts, en 1934. Elle représente deux femmes assises sur un banc incrusté de nacre, jouant de la musique. Elles portent le qipao – un style de robe populaire parmi les classes aisées de Taïwan dans les années 1930. Son travail à cette époque est influencé par le bijin-ga, mais il s’en éloigne car Chen représente des femmes taïwanaises distinctivement modernes plutôt que les figures conventionnelles vêtues de kimonos. Grâce à ses rôles d’artiste, de mère et d’épouse, ainsi qu’aux expériences de voyage entre les États-Unis et Taïwan qu’elle fait plus tard dans sa vie, ses sujets s’ouvrent aux portraits de mères et d’enfants, comme dans L’Amour d’une mère (1984), et aux paysages, avec Ce que j’ai vu en Louisiane (1981). Son dévouement croissant au bouddhisme lui inspire aussi des peintures religieuses, telle L’Œuvre de Bouddha (1965-1967).

Le musée des Beaux-Arts de Taipei organise une rétrospective de son œuvre en 1986 et une exposition centennale en 2006, avec des stations dans trois musées japonais, ce qui en fait la première exposition itinérante individuelle majeure d’une artiste femme taïwanaise au Japon. Ses œuvres font partie des collections du musée national des Beaux-Arts de Taïwan, du musée des Beaux-Arts de Taipei et du musée des Beaux-Arts de Kaohsiung.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025