Elke Silvia Krystufek

Obrist Hans-Ulrich (dir.), Migrateurs : Elke Krystufek, cat. expo., musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris (juin-juillet 1994), Paris, Arc-Mam, 1994

→Krystufek Elke, Pazzini Karl-Josef, Rhomberg Kathrin (dir.), I Am Your Mirror, cat. expo., Hauptraum (31 janvier – 6 mars 1997), Vienne, Secession, 1997

→Raimundas Malašauskas, Valatkevičius Jonas (dir.), I Am Dreaming My Dreams with You, cat. expo., Contemporary Art Centre, Vilnius (20 mai – 27 juin 1999), Vilnius, Šiuolaikinio meno centras, 1999

Migrateurs : Elke Krystufek, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris, juin-juillet 1994

→I Am Dreaming My Dreams with You, Contemporary Art Centre, Vilnius, 20 mai – 27 juin 1999

→Liquid Logic: The Height of Knowledge and the Speed of Thought, MAK, Vienne, 6 décembre 2006 – 1er avril 2007

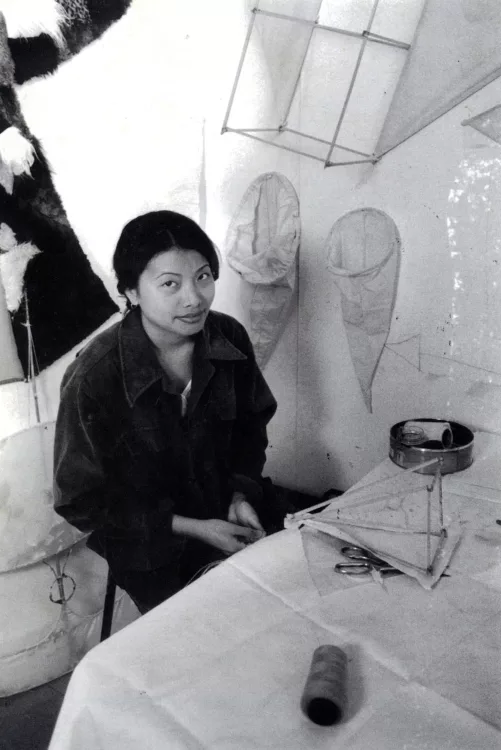

Performeuse et artiste multimédia autrichienne.

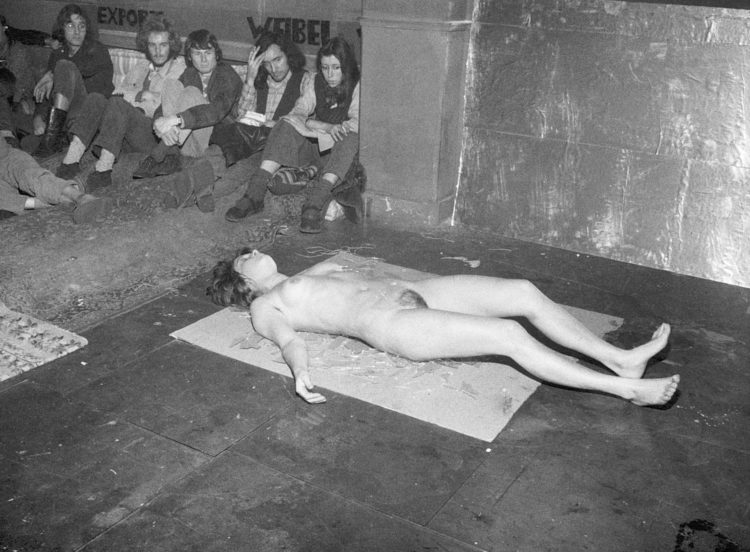

En 1988, Elke Silvia Krystufek entre à l’Academy of Fine Arts de Vienne, où elle sera fortement marquée par le travail d’Arnulf Rainer, l’un des pionniers de l’actionnisme viennois. Ce mouvement artistique propre aux années 1960-1970, dont font partie Hermann Nitsch et Otto Muehl, fait de la performance un véritable instrument politique de libération du corps. En réaction au traumatisme psychologique causé par la Seconde Guerre mondiale, ses membres renouent avec la tradition expressionniste, mais sous des formes beaucoup plus violentes et radicales. S’inspirant de rituels collectifs archaïques païens et de la philosophie nietzschéenne, leur démarche vise à la fois une émancipation de l’être et l’utopie d’une reconstruction idéale de la société. Appartenant à une génération fascinée par le séisme idéologique que provoque ce courant en Autriche, elle s’en affirme rapidement l’héritière et profite de l’onde de choc produite par la violente impulsion initiée par ces artistes. Elle procède de la même virulence, du même sens de la transgression, de la même radicalité pour questionner sa propre identité, et, par là même, ce que l’on pourrait appeler sa « féminitude ». Sa vie et l’histoire de son corps constituent la matière à partir de laquelle elle va construire son œuvre et multiplier les actions les plus subversives. En 1994, à la Kunsthalle de Vienne, elle réalise Satisfaction, une installation : à travers une vitre, le spectateur voit une salle de bain reconstituée, où E. S. Krystufek se masturbe en utilisant de multiples accessoires érotiques ; par ce geste provocateur, elle va au plus loin de l’expression de l’intime, à la lisière d’un exhibitionnisme assumé, qui place obligatoirement l’observateur dans une situation de voyeur. Cette revendication hédoniste, expérimentée en public, s’apparente tout autant à la quête et à l’introspection la plus ultime de soi qu’à une volonté de légitimation du plaisir féminin.

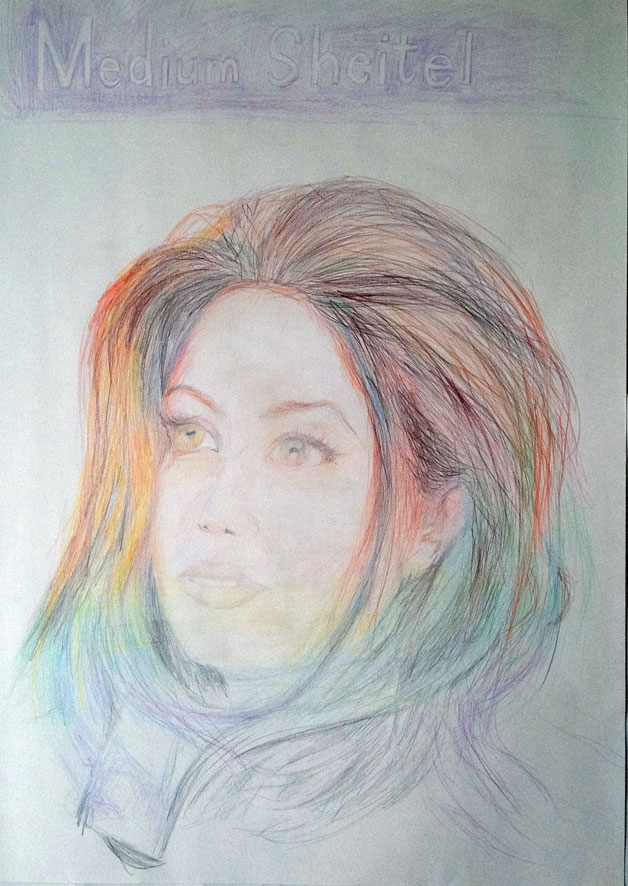

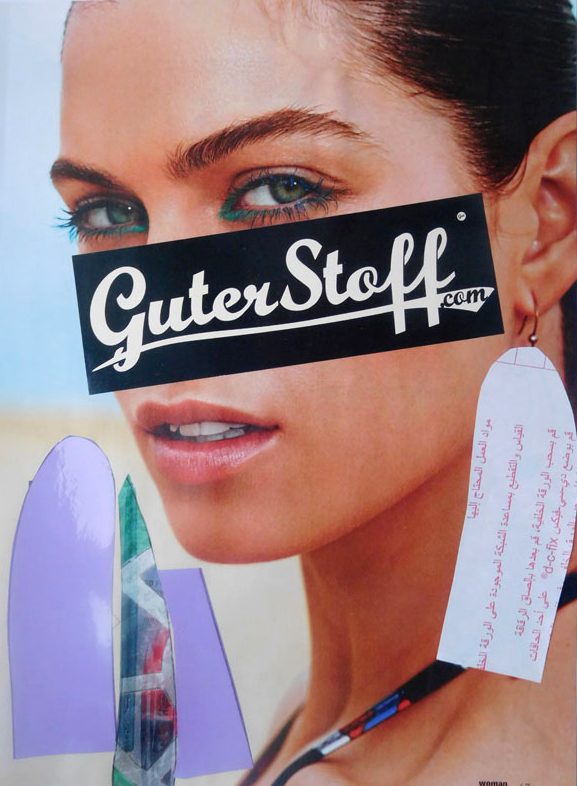

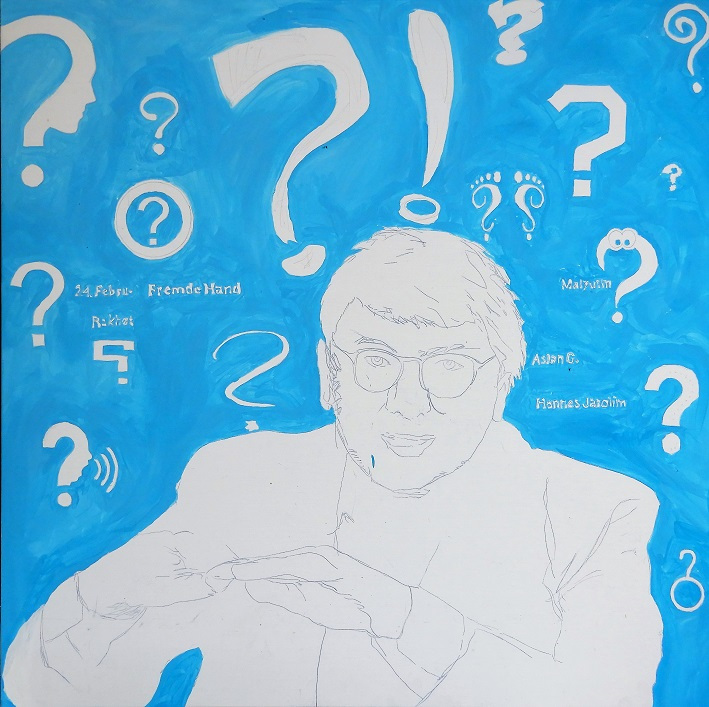

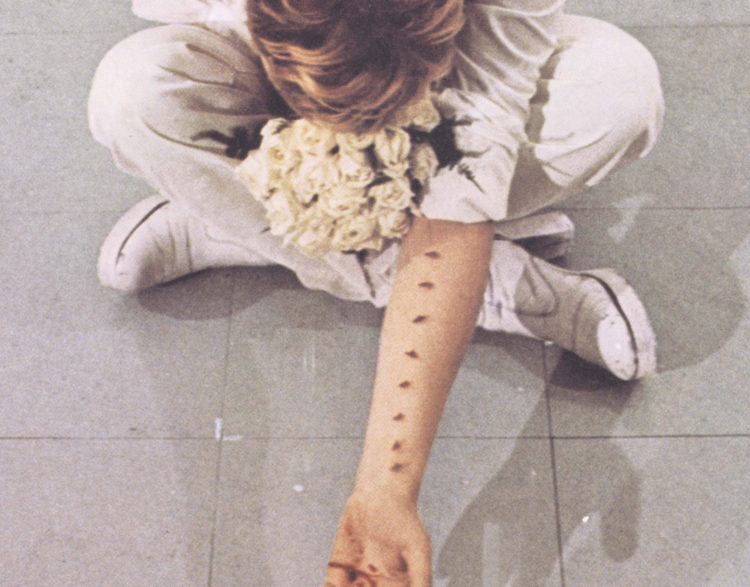

Dans Weckrage (1995), une vidéo présentée lors de l’exposition Présumés innocents en 2000 au CAPC, musée d’Art contemporain de Bordeaux, elle filme une séance d’épilation de son propre sexe ; le dispositif met en place une proximité, à la limite de la gêne. L’artiste met le spectateur en face de la violence et de la souffrance d’une « torture volontaire », que s’impose régulièrement la femme pour répondre aux canons de beauté exigés par la société consumériste. Cette pièce, qui provoque un retentissement profond chez le public, fait parfois l’objet de réactions violentes. E. S. Krystufek interroge le féminin, la perpétuation du plaisir à travers les âges et les mutations du corps. Dans ses collages, ses peintures, ses vidéos, elle se met en scène à travers différentes étapes de sa vie : en 1999, Love by Memory (Peace) est une photographie dans laquelle elle se voit en jeune adolescente, à la veille d’une sexualité naissante, mais encore fortement tributaire de sa part d’enfance ; dans ses nombreux autoportraits, l’image de soi adulte passe par des représentations, où sexe et visage se confondent, comme dans Size Does Not Matter, Age Does Matter (« La taille importe peu, l’âge importe », 2006) – l’artiste y écarte une « bouche-vulve », à la fois signe et affirmation de sa féminité et stigmate de toutes ses blessures. En 2009, elle représente l’Autriche à la Biennale de Venise. Intitulée Tabou Taboo, son installation se déploie sur deux espaces, incluant peintures, dessins, inscriptions à même les murs et vidéo. S’éloignant de la série d’autoportraits réalisée précédemment, elle reproduit des photographies d’un homme nu, qu’elle avait prises préalablement, selon des critères de genre bien établis. Immergé dans cet univers, le spectateur se trouve confronté à un renversement de l’histoire de l’art, façonnée généralement par le regard masculin sur des modèles de nus féminins. Krystufek questionne les genres, les mœurs, et renverse les valeurs établies par les règles de la société patriarcale. « Je me vois comme une pornographe sociale et comme une artiste au cœur et partie prenante du système. Mes travaux sont toujours très fortement orientés par l’histoire de l’art et la sexualité m’intéresse en tant que phénomène social ou asocial. » (Sex in the City, 2003).

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Elke Krystufek sur l’exposition « Global Feminisms »

Elke Krystufek sur l’exposition « Global Feminisms »