Geneviève Asse

Ewig Isabelle (dir.), Geneviève Asse : Peintures, cat. expo., musée national d’Art moderne – Centre Pompidou, Paris (16 juin – 9 septembre 2013), Paris, Centre Pompidou / Somogy, 2013

→Salomé Laurent, Coudert Marie-Claude (dir.), Geneviève Asse, cat. expo., musée des Beaux-Arts de Rouen (27 novembre 2009 – 28 février 2010), Paris, Somogy, 2009

→Daval Jean-Luc (dir.), Geneviève Asse, cat. expo., musée des Beaux-Arts de Rennes, Rennes ; musée de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse (1995)

Geneviève Asse : Rétrospective, musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon, 29 mai – 21 septembre 2015

→Geneviève Asse, musée des Beaux-Arts de Rouen, Rouen, 27 novembre 2009 – 28 février 2010

→Geneviève Asse, musée des Beaux-Arts de Rennes, Rennes ; musée de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, 1995

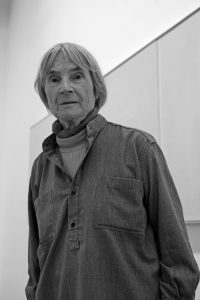

Peintre française.

Au cours de son enfance, la liberté, selon Geneviève Asse, se nomme solitude : en Bretagne, dans la presqu’île de Rhuys, confiée avec son frère jumeau à sa grand-mère, elle s’immerge dans l’immensité des cieux et de la mer, et dans la vaste bibliothèque du manoir de Bonnervo. À Paris, elle découvre Chardin et ressent une profonde intimité avec sa peinture. Ses premières natures mortes voient le jour en 1940. « J’ai été attirée par des objets très simples : boîtes, bouteilles, encriers, verres », dit-elle. À cette époque, la guerre se profile ; lorsqu’elle éclate, la liberté devient, pour G. Asse, un engagement : l’Unef (Union nationale des étudiants de France), les FFI (Forces françaises intérieures) ; puis la 1re division blindée, l’armée d’Afrique, en tant que conductrice ambulancière ; enfin le rapatriement des Juifs français du camp de Terezín (où Robert Desnos vient de mourir), à la fin de la guerre.

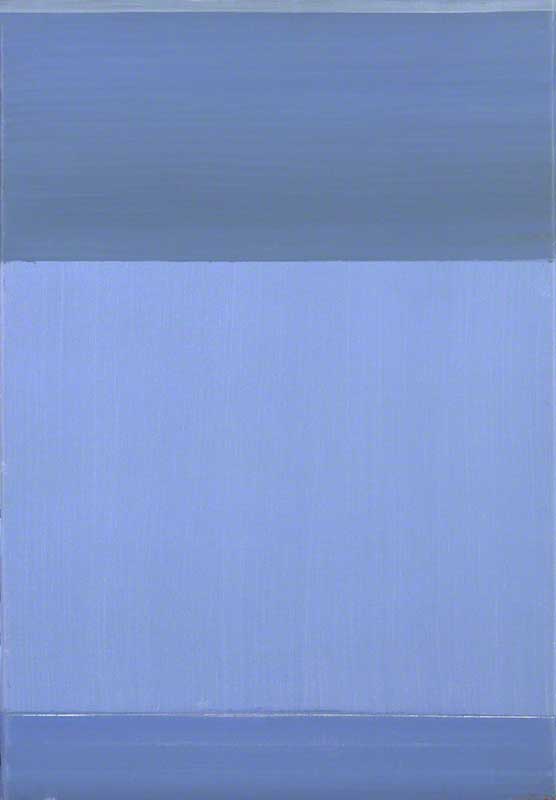

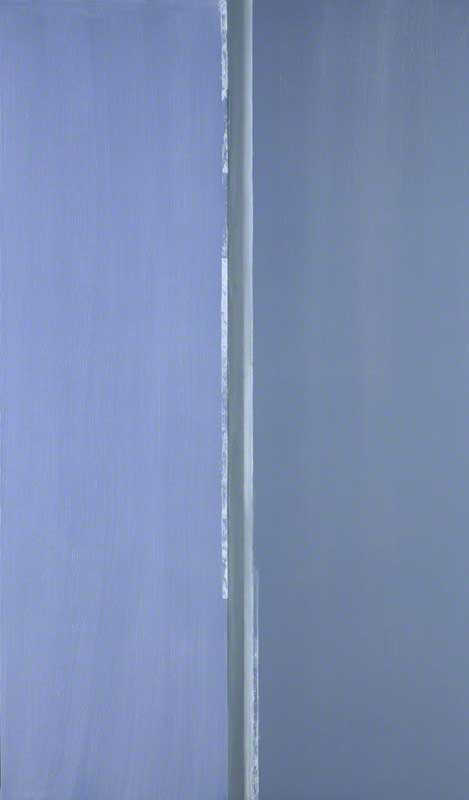

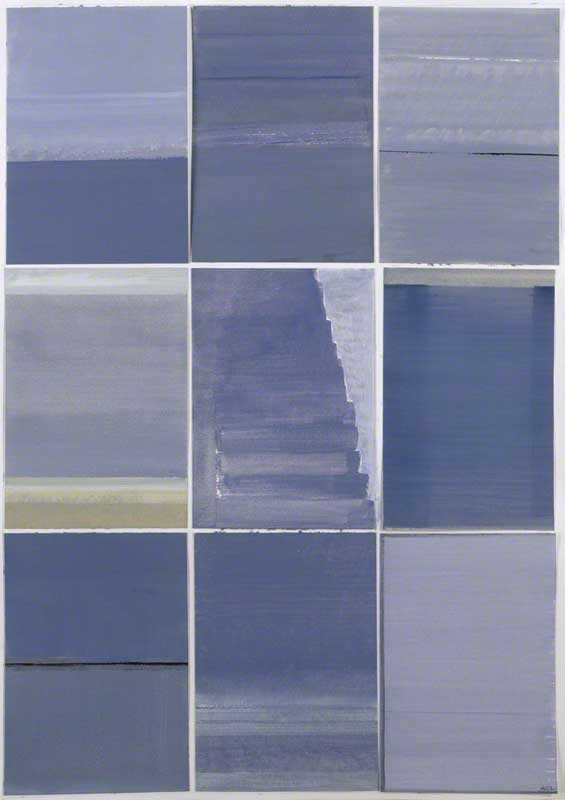

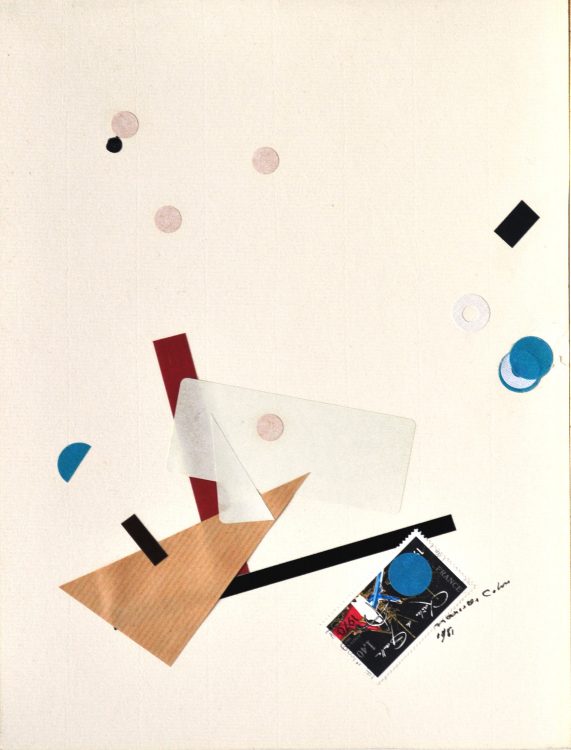

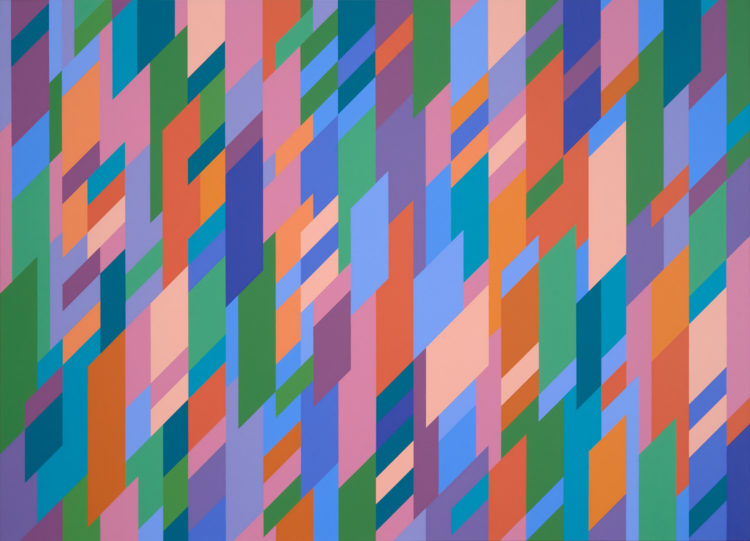

Dans le même temps, c’est l’engagement dans la peinture, malgré les difficultés matérielles : elle peint avec trois tubes de couleurs – noir, blanc, ocre – et ses natures mortes se dissolvent bientôt dans des embruns irisés. Au Salon des moins de trente ans de 1942, elle rencontre le collectionneur Jean Bauret, qui met à sa disposition une grange : ainsi, ses tableaux gagnent en étendue, évoluent peu à peu vers des paysages atmosphériques, pâles et gris ou nimbés de lumière. Alors que se dessine dans le blanc de la toile l’horizon des mers de l’enfance, s’ouvre la verticale des « portes ». Le motif tend à disparaître, dans la recherche d’un infini. S’ouvre aussi l’espace : c’est précisément « l’ouverture » qui devient, dans les années 1970, le thème de son œuvre.

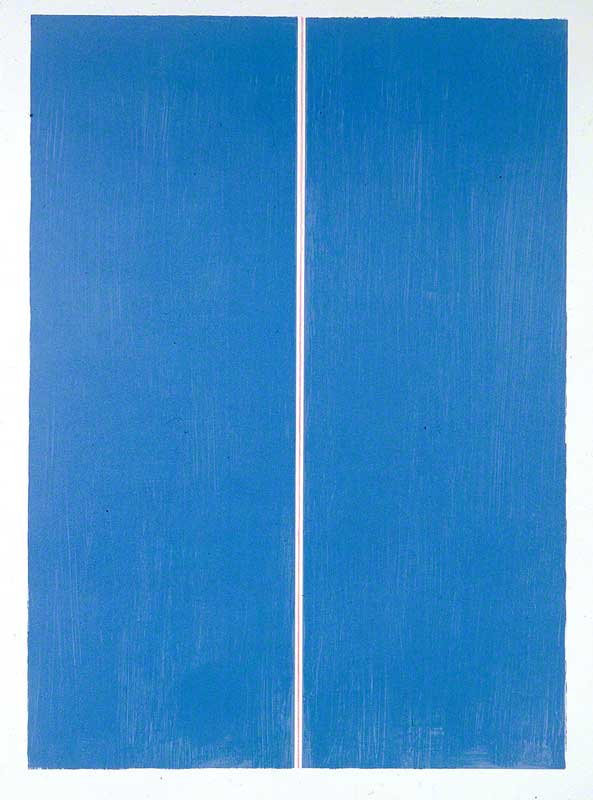

Après les portes et les fenêtres, ce sont de simples rais de lumière dans l’azur : le bleu, qui, en 1980, emporte tout, achève de libérer la peinture. Tout s’estompe et ne subsiste sur la toile, sur le livre, que la vibration douce qui a le don d’émouvoir, ou bien la vigueur, la volonté du trait lancé, gravé. L’œuvre est à l’image même du tempérament. De ce travail, de l’ascèse, de la règle, de la concentration de l’œil, de la contemplation, enfin de la liberté gagnée, l’espace de l’atelier se fait l’écho : seuls objets dans l’espace nu, un éventail et la sculpture africaine d’un oiseau, l’image d’un ange de Giotto.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Rencontre avec Geneviève Asse à l’occasion de son exposition au musée des Beaux-Arts de Vannes

Rencontre avec Geneviève Asse à l’occasion de son exposition au musée des Beaux-Arts de Vannes