Lavinia Fontana

Caroline P. Murphy, Lavinia Fontana. A Painter and Her Patrons in Sixteenth-Century Bologna, New Haven, London, Yale University Press, 2003

→Maria Teresa Cantaro, Lavinia Fontana bolognese “pittora singolare” 1552–1614, Milan, Rome, Jandi Sapi Editori, 1989

→Romeo Galli, Lavinia Fontana pittrice 1552–1614, Imola, Galeati, 1940

Lavinia Fontana. Trailblazer, Rule Breaker, National Gallery of Ireland, Dublin, 6 May–27 August 2023, under the dir. of Aoife Brady

→Lavinia Fontana of Bologna, The National Museum of Women in the Arts, Washington, 5 February–7 June 1998, under the dir. of Vera Fortunati

→Lavinia Fontana 1552–1614, Museo civico archeologico, Bologne, 1 October–4 December 1994, under the dir. of Vera Fortunati

Italian painter.

Lavinia Fontana is the author of the most surviving works of any Italian woman artist active in the late Renaissance period. Her catalogue comprises around one hundred and thirty paintings which are conserved in institutions around the world as well as in private collections.

L. Fontana was born to Antonia di Bartolomeo De Bonardis and Prospero Fontana (1512–1597), a renowned painter active between Bologna and Rome, at the service of Pope Julius III. In the 1560s she received an artistic training from her father, who also educated her according to the moral principles and social norms of the Counter-Reformation, as set out in the reflections of his close friend Cardinal Gabriele Paleotti. In 1577 the young woman married Giovan Paolo Zappi (1555–1615), a minor painter and student of her father from a family of Imolese merchants. The marriage contract was signed by P. Fontana in the presence of his daughter, and stipulated that the couple must reside in Bologna in the paternal household, and that G. P. Zappi should manage the revenue from his wife’s activity as a pittora [painter]. The arrangement would allow the young artist to officially continue her career despite being a married woman. From now on, L. Fontana often added the surname Zappi to her signature.

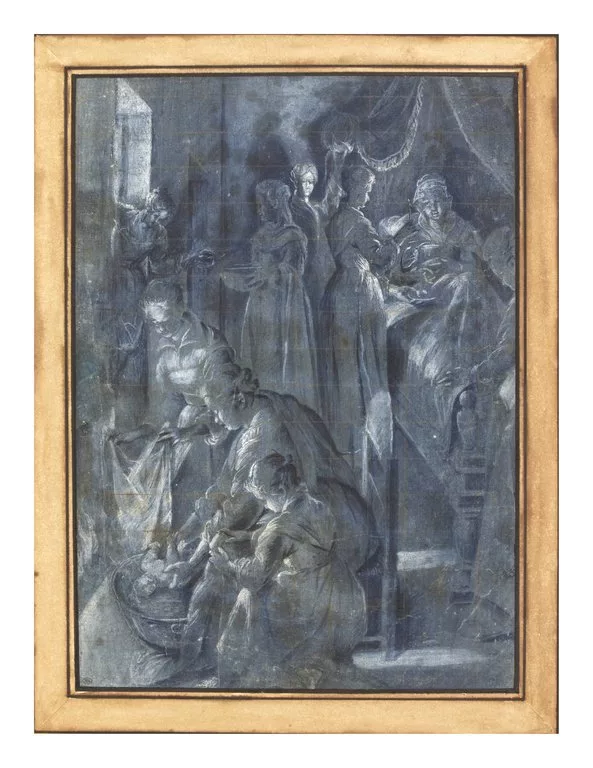

Fontana gave birth to eleven children between 1578 and 1595, all while maintaining an intense artistic activity as a portrait painter, particularly of women from notable Bolognese families such as the Isolanis, Alidosis, Boncompagnis and Gozzadinis (Portrait of the Gozzadini family, 1584). Her Portrait of Costanza Alidosi (1595) demonstrates the artist’s ability to honour these women in their sumptuous gowns. In parallel with her flourishing career in portraiture she executed small- and large-format religious works, and in 1583 received her first public commission, for an altarpiece destined for the magistrate’s chapel in the Palazzo Comunale in Imola. A depiction of the Assumption of the Virgin with St. Peter Chrysologus and St. Cassian, the painting demonstrates how the post-Tridentine iconographic tradition merged with the naturalistic experimentations of the Carracci workshop of Bolognese artists active during the period. Attentive to effects of light and analytic in her depiction of details inspired by Flemish culture, the artist excelled in transforming sacred imagery into tender scenes of everyday life. The Birth of the Virgin in Bologna’s Santissima Trinità church, along with its preparatory drawing now in the collection of the Louvre, executed around 1590, illustrate her thoughtful approach and skill with chromatic effects.

L. Fontana was held in high regard by many members of the University of Bologna, including Carlo Sigonio (Portrait, around 1578), as well as by scholars, members of the clergy and theologians like Alfonso Chacón. Beyond her city of birth, she was popular in the Tuscan territories of the Granducato of Florence, where she worked for Cardinal Ferdinando de’ Medici and Alfonso Lorenzo Strozzi, and in Rome.

After her father’s death in 1597, the Fontana-Zappis were free to move away from the city. L. Fontana is later documented in Rome from 1604, where she lived for the final decade of her life. In 1611, a medal was created in homage to the celebrated painter, depicting her in profile, elegant and somewhat austere. On its reverse, an allegorical figure personifies the artist sitting at her easel, caught in the moment of creation. In 1613, the year before her death, she painted two versions of an arresting Minerva Dressing, the goddess nude and in the act of putting her clothes on. Her pale skin contrasts with the shadowy room and the gleam of the weapons at her feet.

Marcello Oretti was the first writer to dedicate a full biography to L. Fontana (Notizie de’ Professori del disegno, cioé dei pittori, scultori et architetti bolognesi e de’ forestieri di sua scuola, 1760–1780, Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Ms B 124, cc 9-18).

A biography produced in partnership with the Louvre Museum.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025