Louisiane Saint-Fleurant

Haïti. Deux siècles de création artistique, cat. exp., Grand Palais, Paris (novembre 2014 – février 2015), Paris, RMN, 2014

→Pérodin-Jérôme, Mireille, Louisiane Saint-Fleurant : rétrospective, cat. exp., Institut français d’Haïti, Port-au-Prince (4-30 avril 2006) ; les Ateliers Jérôme, Port-au-Prince (8-26 juin 2006), Port-au-Prince, Institut français d’Haïti, 2006

→Alexis, Gérald, Peintres haïtiens, Paris, Cercle d’art, 2000

Haïti. Deux siècles de création artistique, Grand Palais, Paris, novembre 2014 – février 2015

→Saint-Soleil, 40 ans après, musée du Panthéon national haïtien, Port-au-Prince, février 2013

→Louisiane Saint-Fleurant, Rétrospective, Institut français, Port-au-Prince, avril 2006 ; Les Ateliers Jérôme, Pétion-Ville, juin 2006

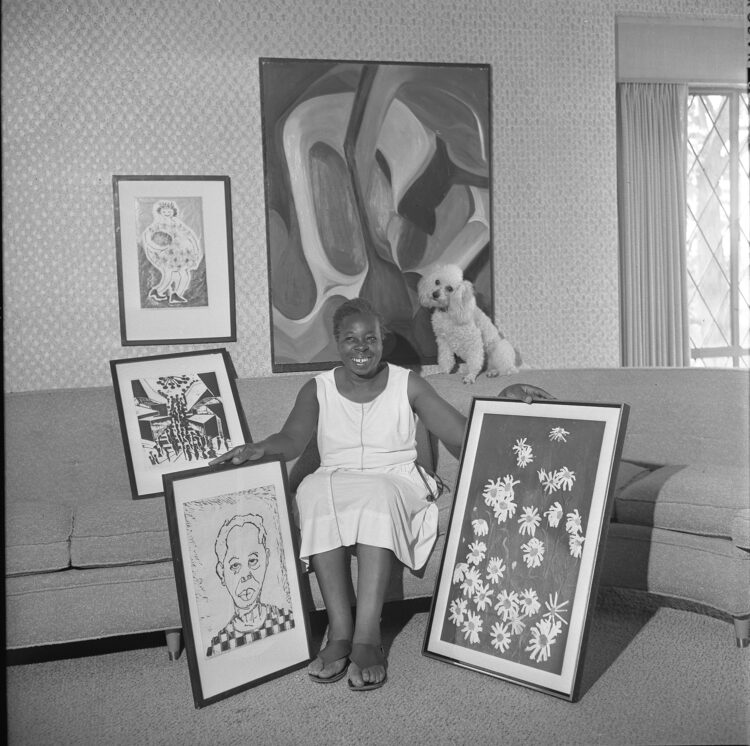

Peintre et sculptrice haïtienne.

Louisiane Saint-Fleurant commence à peindre et à modeler à l’aube de ses 50 ans. Elle le fera jusqu’à 80 ans, quand elle perd l’usage de ses yeux. À 18 ans, elle déménage à Pétion-Ville, sur les hauteurs de Port-au-Prince, et travaille comme employée de maison dans des familles haïtiennes. En 1971, cuisinière chez la peintre et écrivaine Maud Robart (1946-), elle y rencontre Jean-Claude Garoute, dit Tiga (1935-2006), un artiste multidisciplinaire qui fustige la commercialisation outrancière et incontrôlée par le marché états-unien de la peinture dite « naïve » et prône la réhabilitation de l’humain dans la création. C’est ainsi qu’il stimule le pouvoir créatif de L. Saint-Fleurant et l’encourage à laisser libre court à son imagination par le dessin, la peinture et la poterie.

En 1972, L. Saint-Fleurant suit le couple parti s’installer à Soissons-la-Montagne, un village isolé sur un morne à cinquante kilomètres de Port-au-Prince, où Tiga et M. Robart soutiennent une école populaire communautaire pour tous les arts fournissant aux habitants du matériel. Le mouvement Saint-Soleil est né et avec lui la carrière de L. Saint-Fleurant, seule femme peintre du groupe et l’une des rares peintres haïtiennes issues des couches populaires accédant à une notoriété internationale.

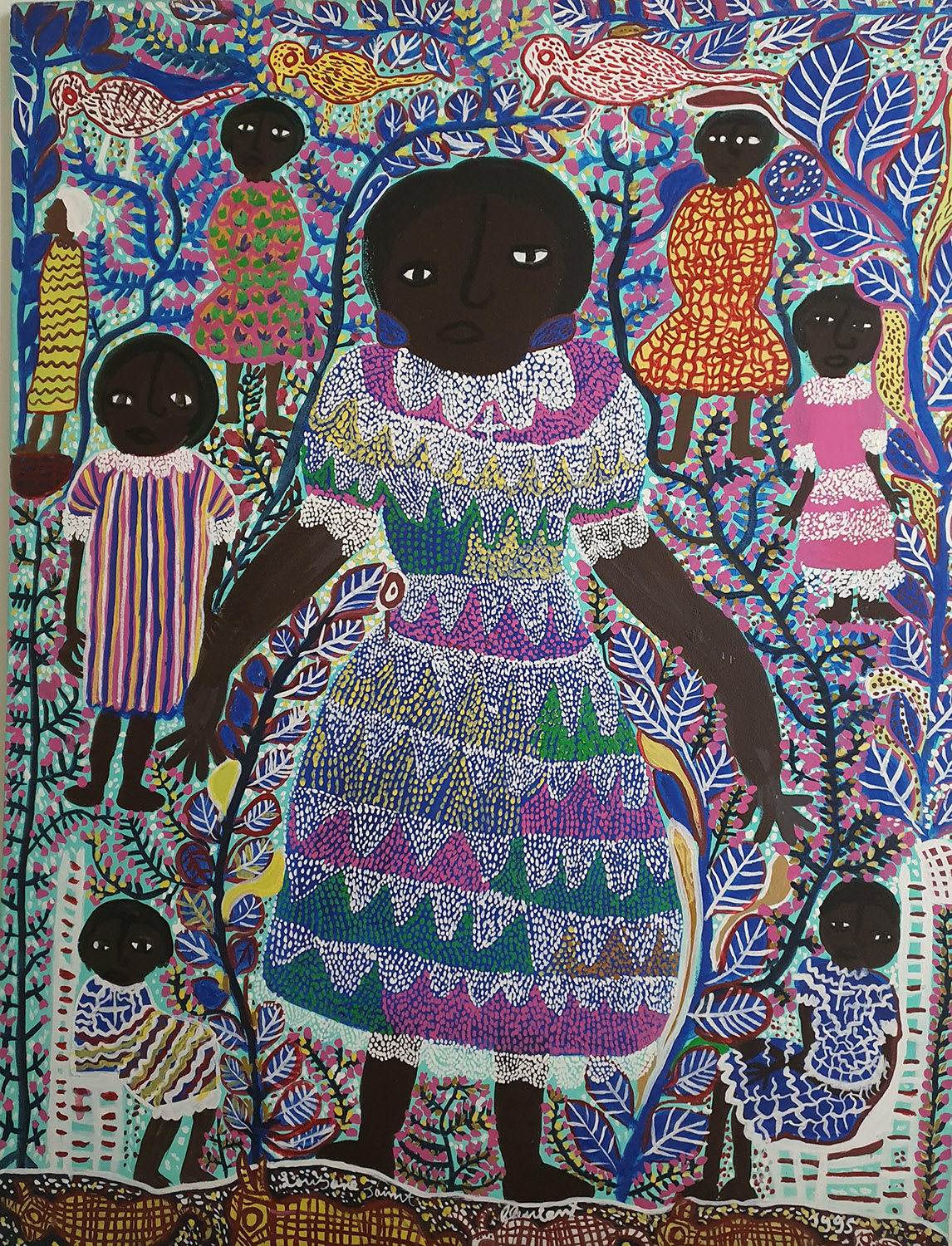

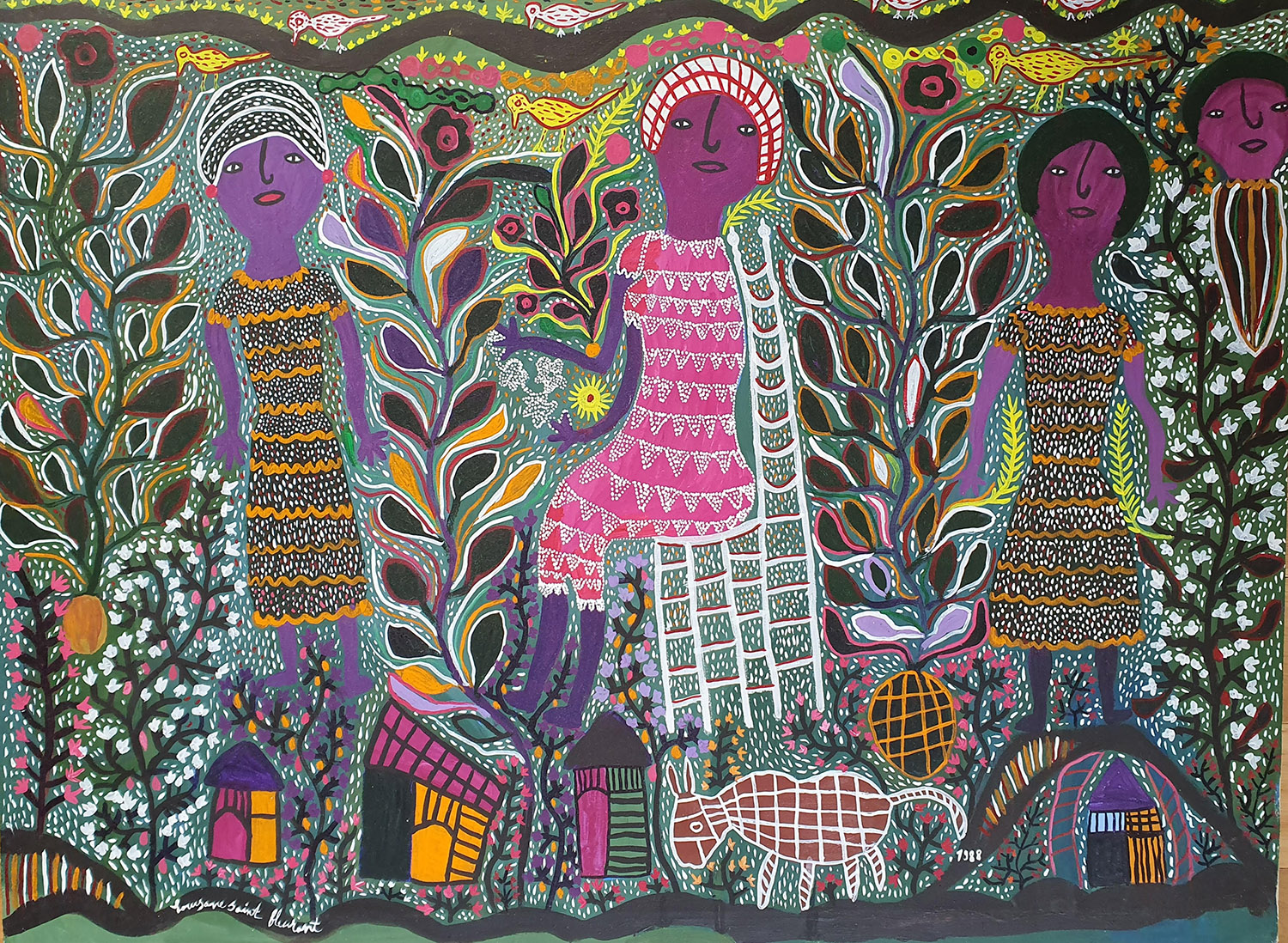

Ses tableaux colorés de scènes maternelles, de femmes et d’enfants, entourés de flore et de faune, ainsi que les personnages qu’elle modèle en argile peint de couleurs lumineuses, révèlent une perspective féminine sur le mouvement Saint-Soleil et le vaudou, qui la distingue des autres artistes du groupe.

En 1974, l’exposition inaugurale de Saint-Soleil au musée d’Art haïtien du collège Saint-Pierre, à Port-au-Prince, scelle la reconnaissance de ces artistes. Puis la visite d’André Malraux à Soissons, fin 1975, consacre le mouvement et lui apporte une dimension internationale. Ébloui par l’art magique des artistes, A. Malraux va jusqu’à modifier la rédaction de son livre à paraître L’Intemporel, troisième volume de son essai La Métamorphose des dieux, en supprimant le chapitre sur Goya au bénéfice des peintres de Saint-Soleil. Après sa mort en 1976, dans une procession rituelle, les Saint-Soleil viennent lui rendre hommage en France au cimetière de Verrières-le-Buisson.

L. Saint-Fleurant a donné naissance à une lignée d’artistes, dont plusieurs connaîtront une fin tragique, tel que son propre fils, Stevenson Magloire (1963-1994), assassiné à coups de pierre par la junte militaire.

En 2010, la municipalité de Pétion-Ville détruit le cimetière et rase les tombes de ces artistes solaires, y compris celle de L. Saint Fleurant, pour construire une gare routière.

Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions en Haïti et dans le monde. À Port-au-Prince à l’Institut français (1979), au Centre d’art (1988), à l’exposition Genre/Générations du Centre culturel AfricAmericA (2004), à Saint-Soleil, 40 ans après au musée du Panthéon national haïtien (2013) et à Vives à la Maison Dufort (2022). En 2006, l’Institut français lui consacre une rétrospective. Aux États-Unis à la Société des arts du FMI & Banque mondiale, Washington (1975), au Center of Contemporary Art de Miami (1992) et à l’Africa Center de New York (1994). Enfin à Paris : Haïti : Art naïf – Art vaudou au Grand Palais (1988), Haïti, Anges & démons, halle Saint-Pierre (2000), Haïti. Deux siècles de création artistique, Grand Palais (2014). En 2009, au musée du Montparnasse, siège actuel d’AWARE, ses tableaux figuraient dans l’exposition Le dernier voyage d’André Malraux – La découverte de l’art vaudou.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « The Origin of Others. Réécrire l’histoire de l’art des Amériques, du XIXe siècle à nos jours » en partenariat avec le Clark Art Institute.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023