Majida Khattari

Majida Khattari, en famille, Aubervilliers, les Laboratoires d’Aubervilliers, 2001

→Le Thorel Pascale (dir.), Majida Khattari, orientalismes, cat. expo., L’Atelier 21, Casablanca (9 mars – 23 avril 2010), Casablanca, L’Atelier 21, 2009

→Labayle Valérie (dir.), Majida Khattari, Corps ornés, cat. expo., L’Atelier 21, Casablanca (15 mars – 12 avril 2016), Casablanca, L’Atelier 21, 2016

Majida Khattari, Situation marocaine, musée Delacroix, Paris ; Institut français, Casablanca, 2000

→Majida Khattari, Danse rêvée, musée Zadkine, Paris, 18 octobre – 21 octobre 2007

→Majida Khattari, Libertés, Institut des cultures d’Islam, Paris, 28 juin – 21 juillet 2012

Plasticienne, performeuse et photographe franco-marocaine.

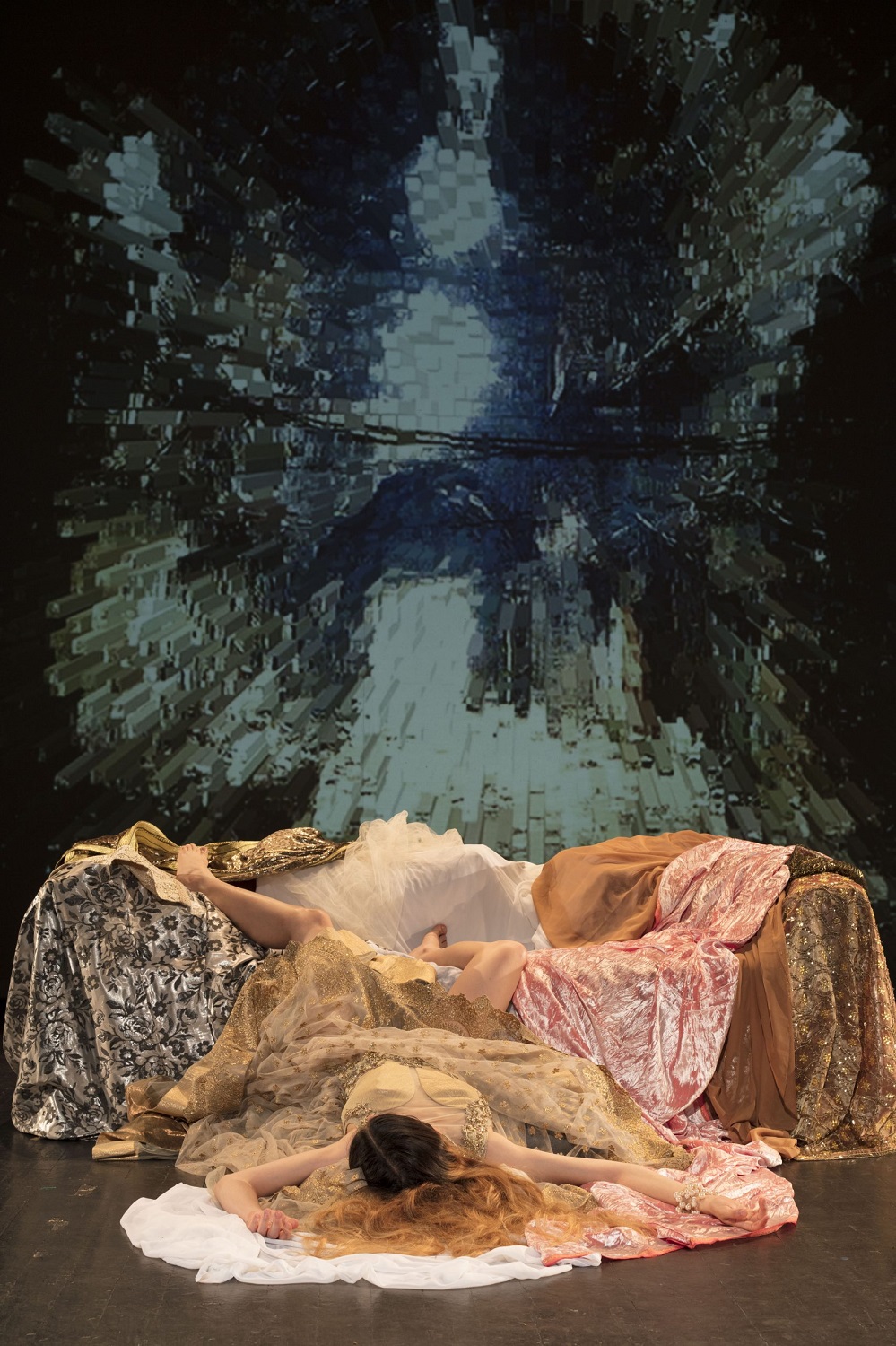

Majida Khattari est diplômée des écoles des Beaux-arts de Casablanca et de Paris, où elle s’installe en 1990. Après ses débuts en photographie – des autoportraits en noir et blanc qu’elle voile ensuite de mousseline –, elle se saisit du débat très vif en France depuis 1989 autour du port du voile à l’école pour orienter son travail vers une réflexion sur les représentations du corps des femmes musulmanes, prises entre les fantasmes occidentaux, d’un côté, et la tradition islamique contemporaine, de l’autre. Dans des défilés performances elle mêle chant, musique et danse aux robes-sculptures tragi-comiques qu’elle dessine en s’inspirant de la burqa, du niqab, du hidjab et du safsari. Elle critique les normes corporelles et vestimentaires imposées aux femmes musulmanes en dissimulant les visages, ses créations sont lourdes, oppressantes ou, au contraire, La mariée de l’Église Saint-Bernard aborde la question du mariage blanc, présentant une femme dont la robe est couverte de cartes séjour. Son premier défilé, à Paris en 1996, s’achève sur le « tchador de la République », robe clownesque aux couleurs du drapeau français entravant le corps. Dans le défilé présenté en juillet 2001 au Centre Pompidou, M. Khattari met en scène l’oppression vécue par les femmes afghanes.

La série Les Mille et Une Souffrances du tchadiri montre le voile afghan empêchant les modèles de se redresser. Ses robes constituent plus largement une critique féministe des nombreux diktats – notamment ceux de la mode – imposés au corps des femmes. Fustigeant l’intégrisme, elle souligne également avec Voile islamique Parisien (présenté à la Monnaie de Paris et à la cité internationale) les visions stéréotypées de l’islam propagées dans la société française, et pointe l’ambiguïté de la situation des femmes d’origine arabe vivant en France, tiraillées entre les codes religieux et les injonctions laïques.

Dans l’installation vidéo Rêve de jeunes filles (2001), l’artiste évoque avec humour le mythe du mariage marocain. Une brodeuse célibataire vivant avec sa mère prône le respect de la tradition, tandis qu’une jeune Française d’origine marocaine hésite entre un mariage de rêve à l’orientale et les plaisirs d’un harem de garçons… Sur un troisième écran, un mariage homosexuel à l’oriental est célébré.

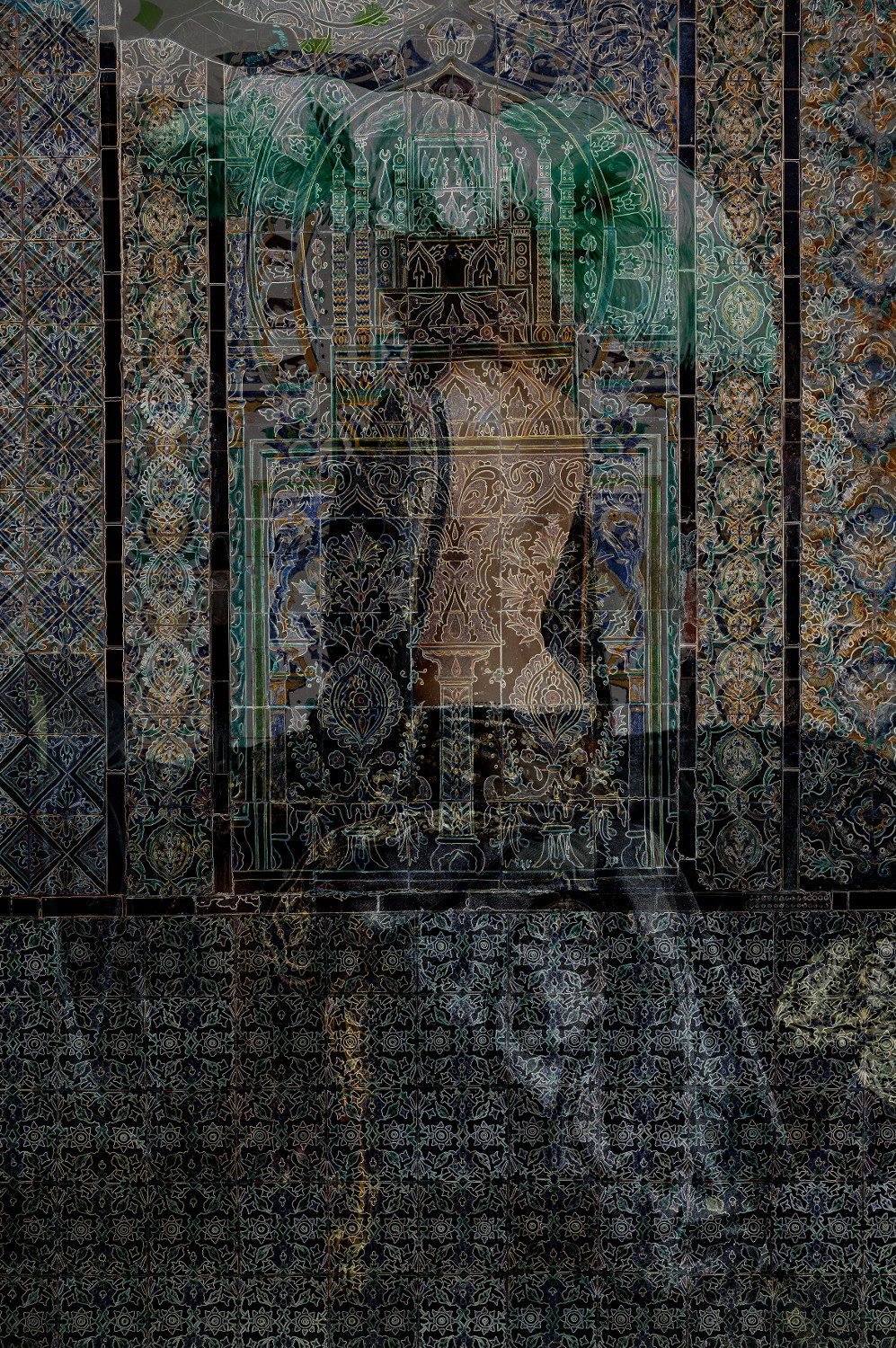

M. Khattari revient à la photographie dans laquelle elle met en scène et revisite les clichés véhiculés dans la peinture orientaliste. En reconstituant des décors inspirés de célèbres compositions du style, l’artiste modernise ses personnages en les dotant d’un statut incertain qui tient à la fois du fantasme et de la réalité photographique.

Alliant plaisir esthétique et considérations symboliques, les œuvres de Majida Khattari proposent alors une double lecture, où le corps féminin — qu’il soit couvert, suggéré ou masqué — semble se fondre aux décors qui l’entoure, propulsant ainsi son observateur dans une dualité émotionnelle dans le regard posé sur le corps féminin : d’abord en tant qu’admirateur de la volupté de la représentation, puis en tant que voyeuriste participant à son objectivation.

Son travail a été exposé au musée national des Beaux-Arts du Québec, à l’Essor Gallery de Londres, au musée Delacroix à Paris, au musée Guggenheim de New York ainsi qu’au Musée national d’art Moderne à Paris.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Majida Khattari, défilé performance Emana à l'Institut du monde arabe

Majida Khattari, défilé performance Emana à l'Institut du monde arabe