Maria Helena Vieira da Silva

Vieira da Silva : Peintures (1935-1969), cat. expo, Paris, musée national d’Art moderne, (24 septembre – 10 novembre 1969), Paris, CNAC, 1969

→Lassaigne Jacques, Weelen Guy, Vieira da Silva, Paris, Éditions Cercle d’art, 1987

→Duval Virginie, Daval-Béran Diane, Vieira da Silva Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné, Skira, 1994

Vieira da Silva – L’œil du labyrinthe, Musée Cantini, Marseille [9 juin-6 novembre 2022], Musée des Beaux-Arts, Dijon [16 décembre 2022- 3 avril 2023]

→Vieira da Silva, Kestnergesellschaft Hanovre, 29 mars – 11 mai 1958

→Vieira da Silva, pavillon du musée Fabre, Montpellier, 6 juillet – 16 octobre 1994

→L’Espace en jeu, musée d’Art moderne de Céret, 20 février – 22 mai 2016

Peintre française.

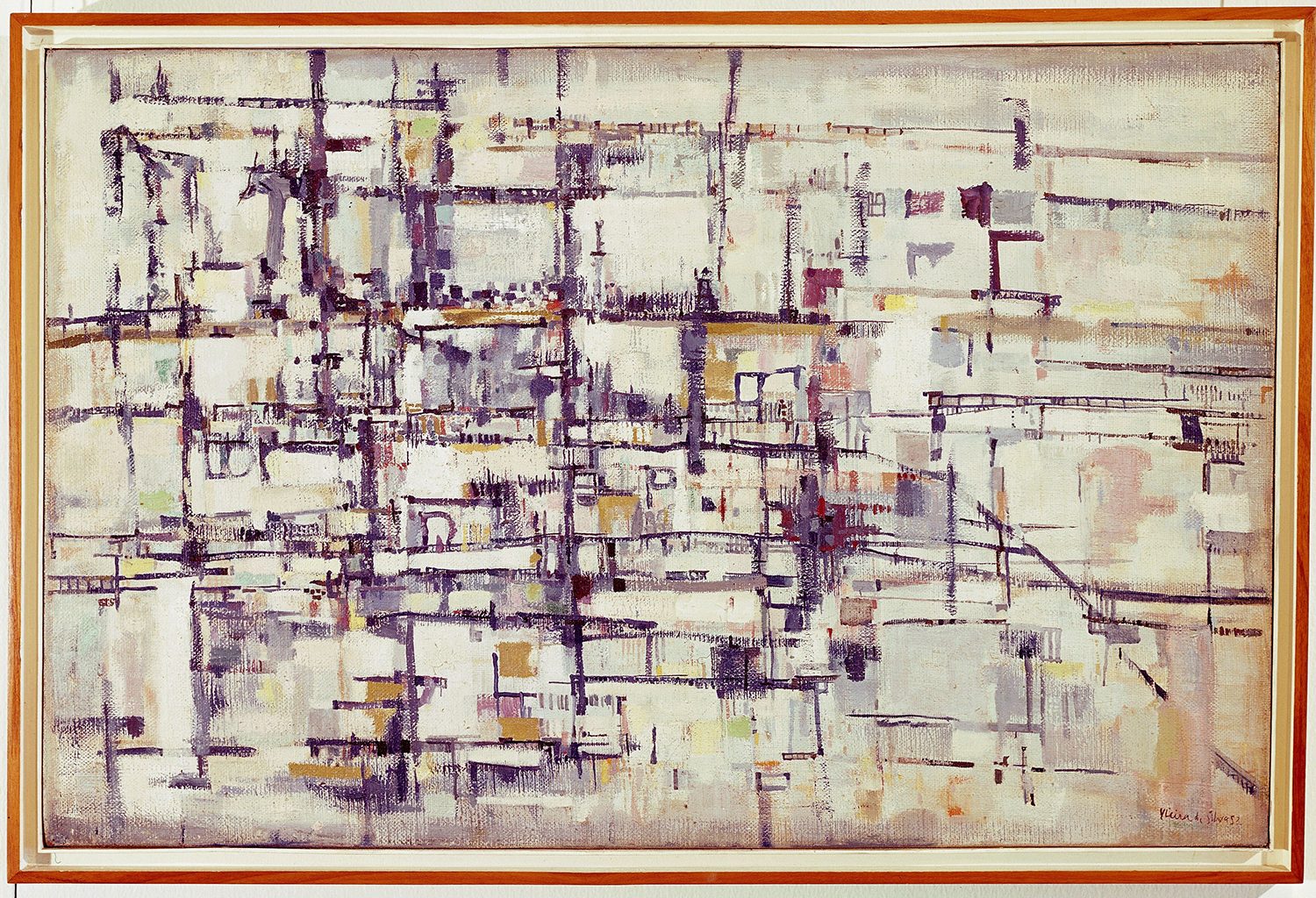

La ville règne sans partage sur la vie et l’œuvre de Maria Helena Vieira da Silva : Lisbonne, le berceau des origines, où, enfant, elle apprend la solitude, l’observation, la contemplation ; Paris, la capitale d’élection, où elle s’établit en 1928 et rencontre la galeriste Jeanne Bucher qui fait connaître son œuvre, et le peintre hongrois Árpád Szenes, compagnon d’une vie ; Rio de Janeiro enfin, la ville de l’exil, que tous deux rejoignent en 1940 – pour retrouver Paris sept ans plus tard. À cette topographie se joignent, dans sa peinture, les villes de passage et les cités imaginaires. Lieux et objets de son enfance influencent un monde intérieur dont sa création picturale rendra témoignage : des bibliothèques et des théâtres, des partitions de musique et des jeux d’échecs, des passages pavés d’azulejos et les dentelles de fer de quelque architecture parisienne. Que son motif premier soit une nature morte, une chambre déserte ou une capitale bruyante, sa peinture adopte volontiers la forme du dédale : un réseau en toile d’araignée, un damier distordu, où l’œil erre, se perd, s’assombrit ou s’éclaire. Ce réseau, que l’on peut comprendre comme une métaphore de la réflexion, demeure fondamentalement une exploration de la perception.

L’artiste est, ici, tout autant sœur des peintres de la Renaissance, qui échafaudaient des théâtres de perspective, que des cubistes, en prise avec les mêmes questions. Cependant, il est difficile d’évoquer Dédale sans songer à Jorge Luis Borges et à Franz Kafka. Ses « labyrinthes » convoquent les mêmes sentiments de peur et de perte, ou d’illumination et de rêve. Ces résilles de peinture peuvent aussi être perçues comme des images de filets, de cages – on rejoint ici Alberto Giacometti ; de toute évidence, conçues au cours de ses années d’exil au Brésil, elles sont avant tout des réflexions autour de la folie, de la violence et de l’oppression, comme en attestent leurs titres : Le Désastre ou la Guerre (1942) ; L’Incendie ou le Feu (1944) ; La Bataille des couteaux (1948). Par la suite, la résille se distend, s’évanouit doucement. Ce sont des trouées de lumière, des échappées libres, un appel du vide, le néant essentiel, immense. Après la mort d’Á. Szenes, tout sujet est effacé. Dans des toiles comme Mémoire seconde (1985), Silence (1984-1988) ou Courants d’éternité (1990), la primauté est désormais au dépouillement, à la vibration, à l’émotion seule.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Entretien avec Maria Elena Vieira da Silva et son époux Arpad Szenes

Entretien avec Maria Elena Vieira da Silva et son époux Arpad Szenes  Portraits de femmes artistes : Maria Helena Vieira Da Silva

Portraits de femmes artistes : Maria Helena Vieira Da Silva