Marie-Louise Lefèvre-Deumier

Pauline Minali, Profession sculptrice. Performance et transgression de genre sous le Second Empire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Archives du féminisme », 2020

→Anne Rivière (dir.), « Lefèvre-Deumier Marie-Louise », Dictionnaire des sculptrices en France, Paris, Mare & Martin, 2017, p. 316-317

→Marjan Sterckx, Roulleaux Dugage, Azalaïs Marie-Louise (1812-1877), Digitaal Vrouwenlexicon van Nerderland

→Marjan Sterckx, « The Invisible “Sculpteuse” : Sculptures by Women in the Nineteenth-century Urban Public Space – London, Paris, Brussels », Nineteenth-Century Art Worldwide, vol. 7, no 2, automne 2008

Sculpture’Elles. Les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours, musée des Années 30, Boulogne-Billancourt, 12 mai-2 octobre 2011, cat. exp. p. 122-123

→L’Art en France sous le Second Empire, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie, 1er octobre-26 novembre 1978, Detroit Institute of Arts, Detroit, 18 janvier-18 mars 1979, Grand Palais, Paris, 11 mai-13 août 1979, cat. exp. p. 978-979, cat. 155

Sculptrice et journaliste française.

Née dans une famille de la bourgeoisie aisée, Azalaïs Marie-Louise Roulleaux-Dugage est la fille de Jacques François Nicolas Roulleaux-Dugage, avocat et sous-préfet d’Argentan (Orne), et d’Adélaïde Victoire Bertrand L’Hodiesnière. Elle épouse le 4 février 1836 Jules Lefèvre, écrivain et poète, dont elle a deux fils, Maxime et Eusèbe. Lorsque son mari reçoit un héritage d’une tante Deumier, en 1842, il ajoute son nom au sien. Dès lors, Marie-Louise se fait appeler Lefèvre-Deumier. Le couple s’installe dans un hôtel particulier de la place Saint-Georges, à Paris, et acquiert une propriété aux environs de l’abbaye Notre-Dame du Val, près de Pontoise. M.-L. Lefèvre-Deumier tient salon auprès de son époux et reçoit les auteurs romantiques les plus en vogue, tels Alfred de Vigny, Honoré de Balzac, Alphonse de Lamartine ou encore les Dumas père et fils. Le couple soutient également financièrement la revue L’Artiste. Ayant exprimé publiquement son soutien à Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, J. Lefèvre-Deumier est nommé bibliothécaire de l’Élysée. La proclamation du Second Empire, en 1852, affermit la position sociale du couple et bénéficie sans aucun doute à M.-L. Lefèvre-Deumier, qui entame alors sa carrière de sculptrice.

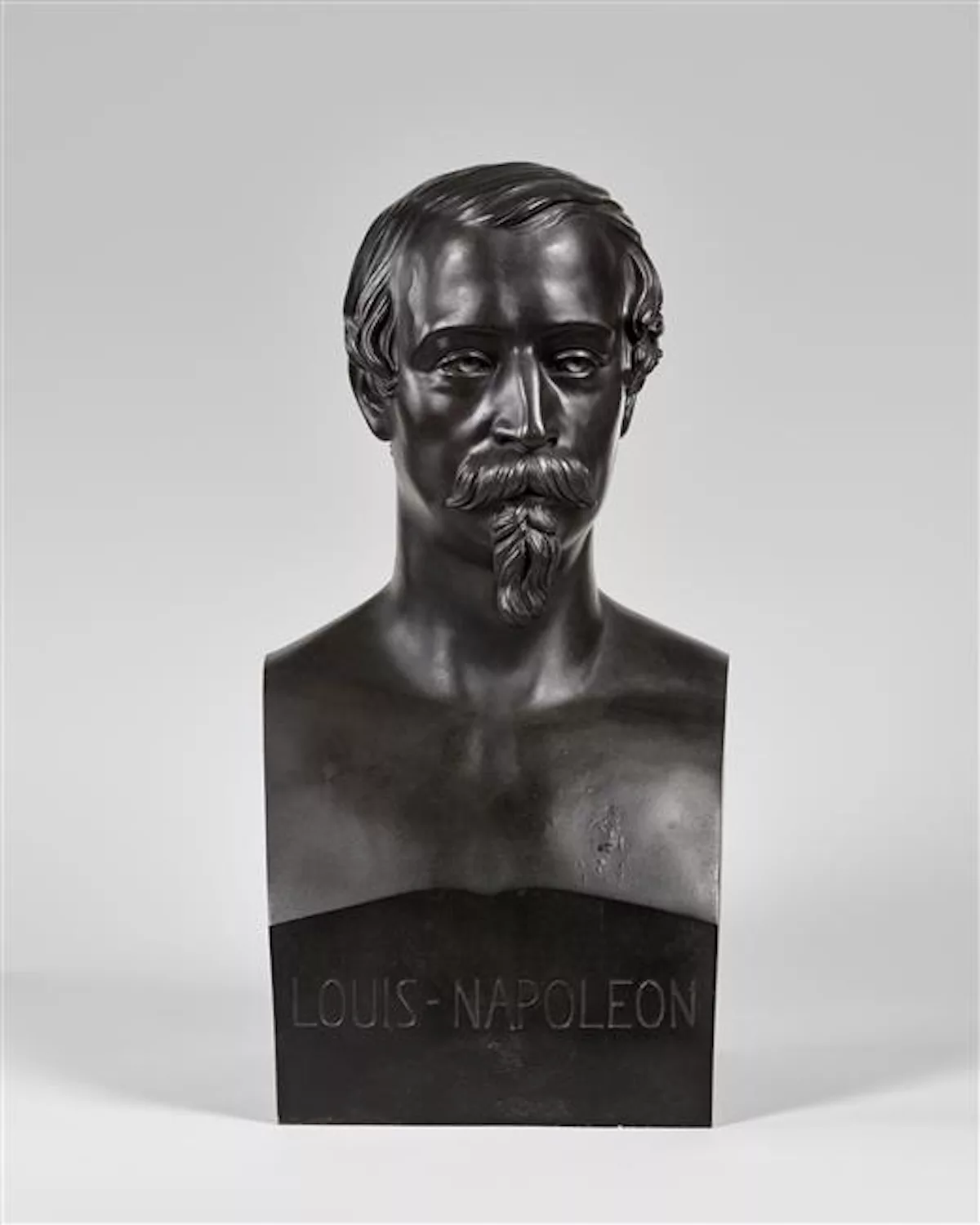

On ne sait pas quelle a été la formation artistique de M.-L. Lefèvre-Deumier et auprès de qui elle s’initie à la sculpture. Elle fait ses premiers pas, avec un certain éclat, au Salon de 1850, où elle est la seule sculptrice à exposer, en présentant deux œuvres remarquées par la critique : un buste de femme et une figure en pied représentant un Jeune pâtre de l’île de Procida (Caen, musée des Beaux-Arts, présumé détruit dans les bombardements de 1944). Au Salon de 1852, elle expose un buste en marbre du prince-président, qui est commandé en cinquante exemplaires en bronze par le ministère de l’Intérieur. Ce buste, disponible à l’antique ou en uniforme, est également proposé à l’achat aux départements par souscription, en plâtre stéariné ou non, en zinc recouvert de bronze et en marbre, par l’intermédiaire de la maison Barbedienne.

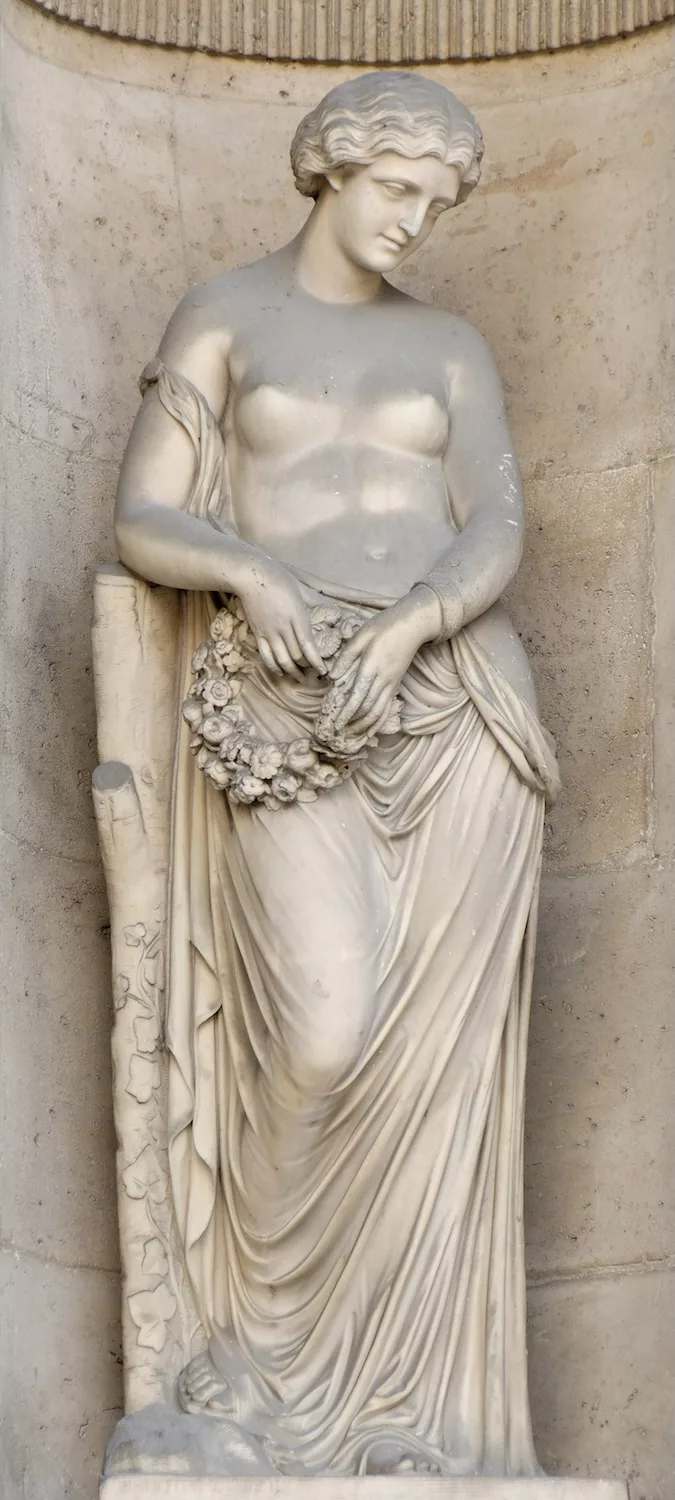

Autrice du premier buste officiel de Louis-Napoléon Bonaparte, M.-L. Lefèvre-Deumier voit donc sa carrière officielle se lancer. En 1853, elle livre une statuette intitulée Souvenir de Notre-Dame qui représente l’impératrice Eugénie agenouillée sur son prie-Dieu le jour de son mariage. Elle crée aussi un buste de l’impératrice dont on connaît plusieurs exemplaires. Au Salon, la même année, elle obtient une médaille de troisième classe pour les bustes en marbre de son fils Maxime et de monseigneur Sibour, archevêque de Paris (non localisés). Deux ans plus tard, en 1855, elle reçoit une mention honorable à l’Exposition universelle de Paris. Célébrée par ses contemporains pour ses talents de portraitiste, elle réalise également des figures mythologiques ou allégoriques. En 1856, elle crée le modèle de La Nymphe Glycère (dit aussi La Couronne de fleurs), qui est installé en 1861 dans la cour carrée du Louvre – elle est, avec Claude Vignon (1828-1888) et Hélène Bertaux (1825-1909), l’une des rares sculptrices à obtenir une commande pour le décor du nouveau Louvre. Elle expose au Salon de 1863 L’Étoile du matin (Rouen, musée des Beaux-Arts). Elle collabore enfin à plusieurs journaux sous le pseudonyme de Jean de Sologne.

À la mort de son mari en 1857, en proie à des difficultés pécuniaires, M.-L. Lefèvre-Deumier reçoit de l’administration une pension annuelle de 2 000 francs et sollicite des commandes ainsi que, en 1860, le poste de « sculpteur de la maison de l’impératrice », qui lui est refusé. On lui commande, pour les galeries historiques de Versailles, les bustes du lieutenant général Henri-Joseph Paixhans (1859) et du général de brigade Benoît Sibuet (1868), et l’administration lui achète l’une de ses premières œuvres, un buste d’Alphonse de Lamartine (1852). L’artiste travaille en 1863 et 1864 à La Haye, où elle modèle les bustes des membres de la famille royale des Pays-Bas. À la chute de l’Empire, en 1870, elle cesse d’exposer. Elle meurt en 1877, année où est présentée au Salon, à titre posthume, une statue en plâtre, Hommage funèbre, destinée à son propre tombeau familial.

Une notice réalisée en partenariat avec le musée du Louvre.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025