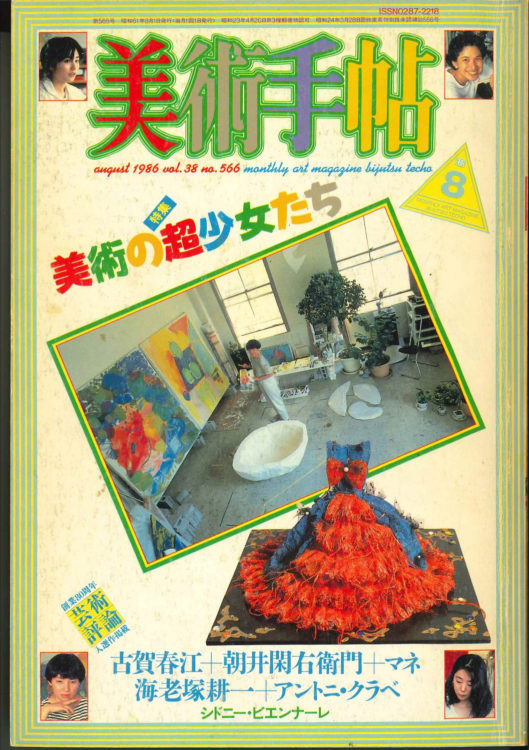

Miyori Hayashi, Hayashi Miyori Art Shūsei MIYORI, Comité d’édition du Projet Miyori, Suwa, Chōeisha, 2011

→Sengo Okayama no Bijutsu – Zen’eitachi no Sugata [L’Art d’après-guerre à Okayama. Expressions des tenants de l’avant-garde], cat. exp., Musée départemental des beaux-arts d’Okayama, Okayama, 2002

Exposition personnelle, galerie Naiqua, Tokyo, décembre 1964

→Exposition personnelle, galerie Surugadai, Tokyo, août 1964

Artiste, coordinatrice et directrice d’événements artistiques japonaise.

Née à Bizen dans le département d’Okayama, Miyori Hayashi intégre la faculté de langue anglaise de l’université du Sacré-Cœur de Notre-Dame (commune d’Okayama), mais arrête ses études au bout d’un an pour se consacrer pleinement à la peinture. De retour dans sa ville natale, elle fait la connaissance du peintre Kiyoshi Takeuchi (1911-2008), qui enseigne alors à l’université d’Okayama. Grâce à son entremise, M. Hayashi participe à la 2e exposition du groupe A.G.O., fondé par Kazuo Sakata (1889-1956), connu pour avoir rejoint dans les années 1920 à Paris le mouvement puriste d’Amédée Ozenfant (1886-1966) et de Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier, 1887-1965). En tant qu’élève des cours privés de K. Takeuchi, elle a aussi l’occasion de fréquenter ses étudiants à l’université d’Okayama – inscrits dans la section des beaux-arts de la faculté de pédagogie –, et devient membre du Salon de More, groupe d’avant-garde qu’ils constituent. Elle participe dès lors à leur 2e exposition en 1958 et à toutes celles qui s’ensuivent. En 1963, elle s’impliqua dans la formation du Groupe des jeunes artistes d’Okayama, prolongement du Salon de More, et expose également dans leurs événements.

Elle a déjà présenté des œuvres-objets dans les derniers temps du Salon de More, mais à partir de la 2e exposition du Groupe des jeunes artistes d’Okayama en décembre 1963, M. Hayashi propose des œuvres en trois dimensions prenant la forme de boîtes en bois ou en carton, peintes de couleurs différentes à l’extérieur et à l’intérieur, et sur lesquelles elle dispose de simples signes destinés à stimuler l’imagination. En août 1964, puis en décembre de la même année, ses œuvres-boîtes sont à l’honneur dans des expositions personnelles organisées respectivement dans les galeries Surugadai et Naiqua de Tokyo. Elle conçoit aussi des invitations cubiques et poursuit ses recherches dans cette direction en multipliant les formats.

En mars 1965, la galerie Tsubaki-Kindai de Tokyo présente l’exposition Big Fight, qui regroupe 39 artistes issus du mouvement néo-dada. C’est l’occasion pour M. Hayashi de fréquenter les chefs de file de l’art japonais contemporain de l’époque, comme Ushio Shinohara (né en 1932), Masunobu Yoshimura (1932-2011) ou Tomio Miki (1937-1978).

Elle découvre également le travail de Yoko Ono (née en 1933) lors du retour de celle-ci au Japon entre 1962 et 1964 : fascinée par cet univers, M. Hayashi participe à Morning Piece et Cut Piece, performances données au Sōgetsu Art Center et à la galerie Naiqua, à Tokyo, et s’imprègne du recueil poétique de Y. Ono Grapefruit, qu’elle s’est procuré. Poursuivant dans cette voie, elle collabore avec le compositeur Takehisa Kosugi (1938-2018) et la compositrice, plasticienne et poétesse Mieko Shiomi (née en 1938), cette dernière étant une amie de longue date, dans le cadre de la semaine Fluxus en 1965 à la galerie Crystal à Tokyo, sous la direction de Kuniharu Akiyama (1929-1996).

À partir des années 1970, elle réalise Event, une manifestation-performance dans laquelle une voiture s’enflamme après s’être détachée d’une grue à laquelle elle est suspendue, puis vers 1971, elle travaille sur un projet conceptuel pluriel, Green Revolution, dans lequel un avion Cessna sème des graines, notamment de radis japonais, tandis que des instructions sur la façon de les cultiver sont envoyées ensuite par courrier postal.

La dimension « spectacle » prend plus d’ampleur dans l’œuvre de M. Hayashi à partir de la seconde moitié des années 1970, tandis que se multiplient les collaborations avec des artistes de la scène théâtrale ou musicale, comme Yutaka Matsuzawa (1922-2006), Shūji Terayama (1935-1983) ou T. Kosugi, avec qui elle entretient d’étroites relations. De 1987 à 1997, elle élargit encore son champ d’activité en participant, non seulement en tant que créatrice, mais également en tant que coordinatrice et directrice, au Festival des arts de Bizen, ville de ses origines qui reste son port d’attache.

En effet, tout en embrassant un style d’expression qu’on peut qualifier d’extrême, qui caractérise son époque au Japon, M. Hayashi continue d’enseigner l’art aux enfants de sa ville natale, du milieu des années 1950 jusqu’à sa disparition.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Artistes femmes au Japon : XIXème – XXIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024