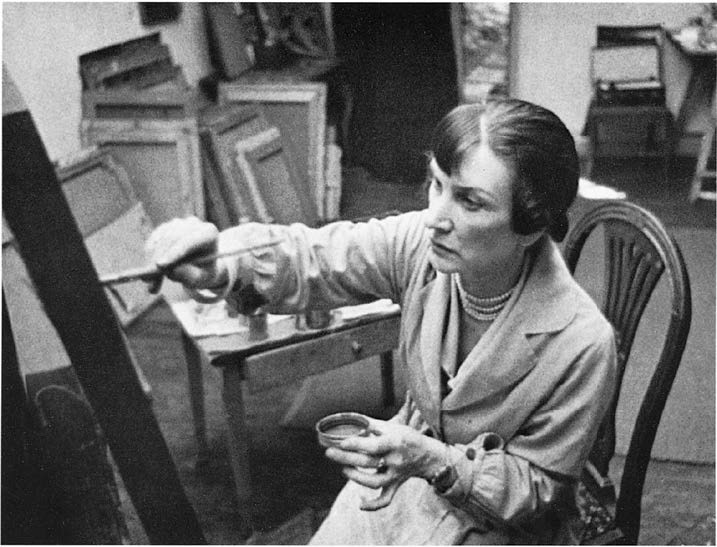

Nadia Khodossiévitch-Léger

Czwiklitzer Christophe (dir.), Suprématisme de Nadia Khodossievitch-Léger, Paris, Arts C.C., 1972

→Hommage à Nadia Léger : Rétrospective, cat. expo., musée national Fernand-Léger, Biot (4 avril – 28 juin 1992), Biot, 1992

Hommage à Nadia Léger : Rétrospective, musée national Fernand-Léger, Biot, 4 avril – 28 juin 1992

→

Nadia Léger, château du Val Fleury, Espace culturel, Gif-sur-Yvette, 28 février – 7 avril 2017

Peintre française.

Nadia Khodossiévitch-Léger fait son apprentissage de dessin au palais des Arts de Biélov, en Grande Russie. En 1920-1921, elle réside à Smolensk, où une conférence, tenue en 1920 par les disciples de Malévitch – membres de l’Ounovis (« affirmateurs-fondateurs du Nouveau en art ») – sur la formation du nouveau système pédagogique et artistique suprématiste, provoque un grand choc chez la jeune artiste. Elle fréquente ensuite l’Académie des beaux-arts de Varsovie, épouse en 1923 le peintre polonais Stanislaw Grabowski. Le couple part s’installer à Paris et s’inscrit à l’Académie moderne de Fernand Léger et Amédée Ozenfant, où N. Khodossiévitch-Léger participe, comme artiste polonaise, à des expositions. Elle montre aussi ses oeuvres dans des galeries et des salons parisiens. En 1927, la naissance de sa fille Wanda est suivie de sa séparation d’avec son mari. Démunie, elle se lance, avec le poète polonais Jan Brzękowski, dans la création d’une revue franco-polonaise, L’Art contemporain/ Sztuka Wspolczesna (1929-1930), dont F. Léger figure en couverture du premier numéro, et qui publie des vers de Tzara, Desnos, Seuphor, reproduit des œuvres de Picasso, Braque, Marcoussis, Ozenfant, Le Corbusier, Mondrian. En 1930, elle présente ses tableaux à l’exposition Produktion Paris 1930, Werke der Malerei und Plastik à la galerie zurichoise Wolfsberg, parmi les protagonistes de l’avant-garde de l’époque.

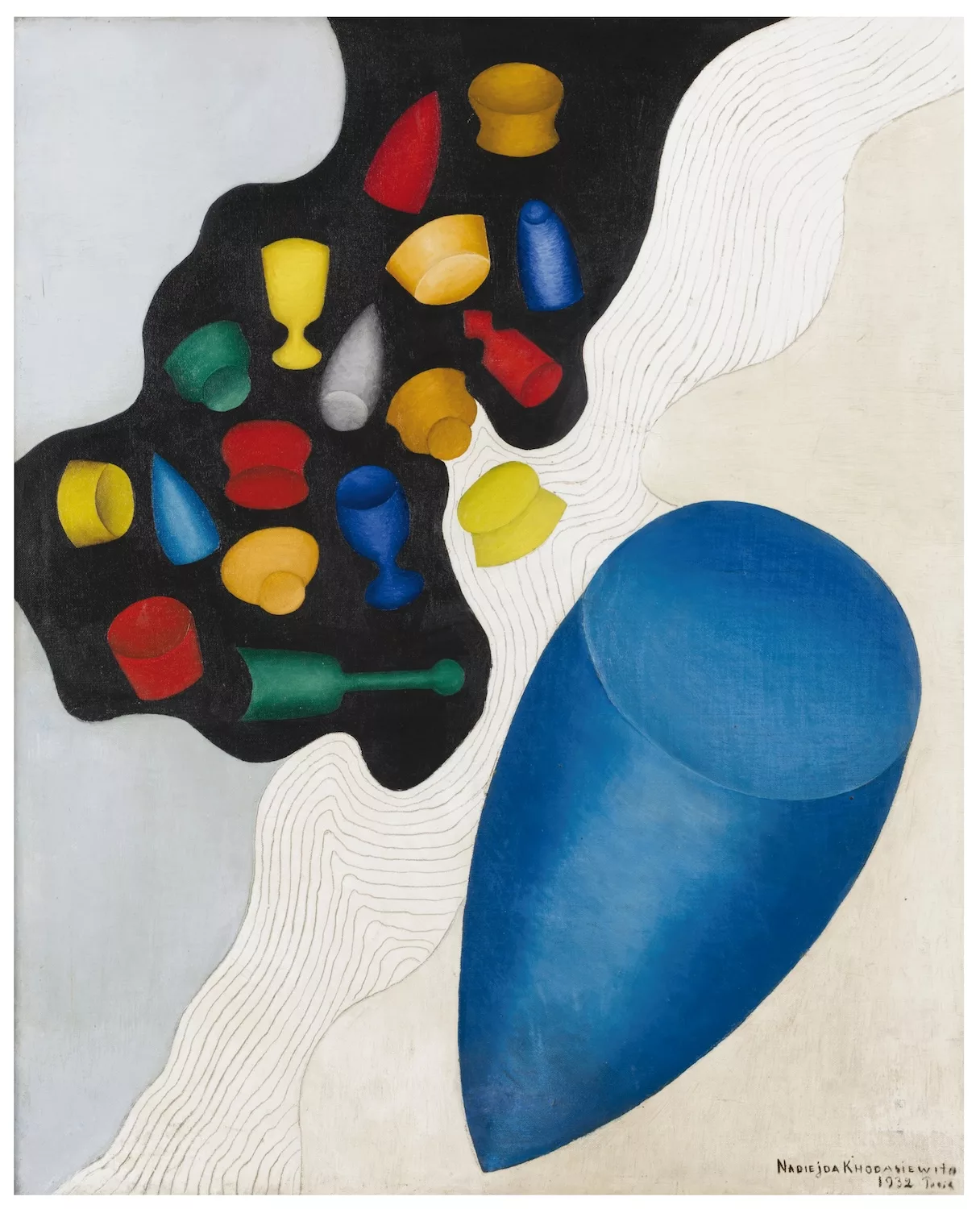

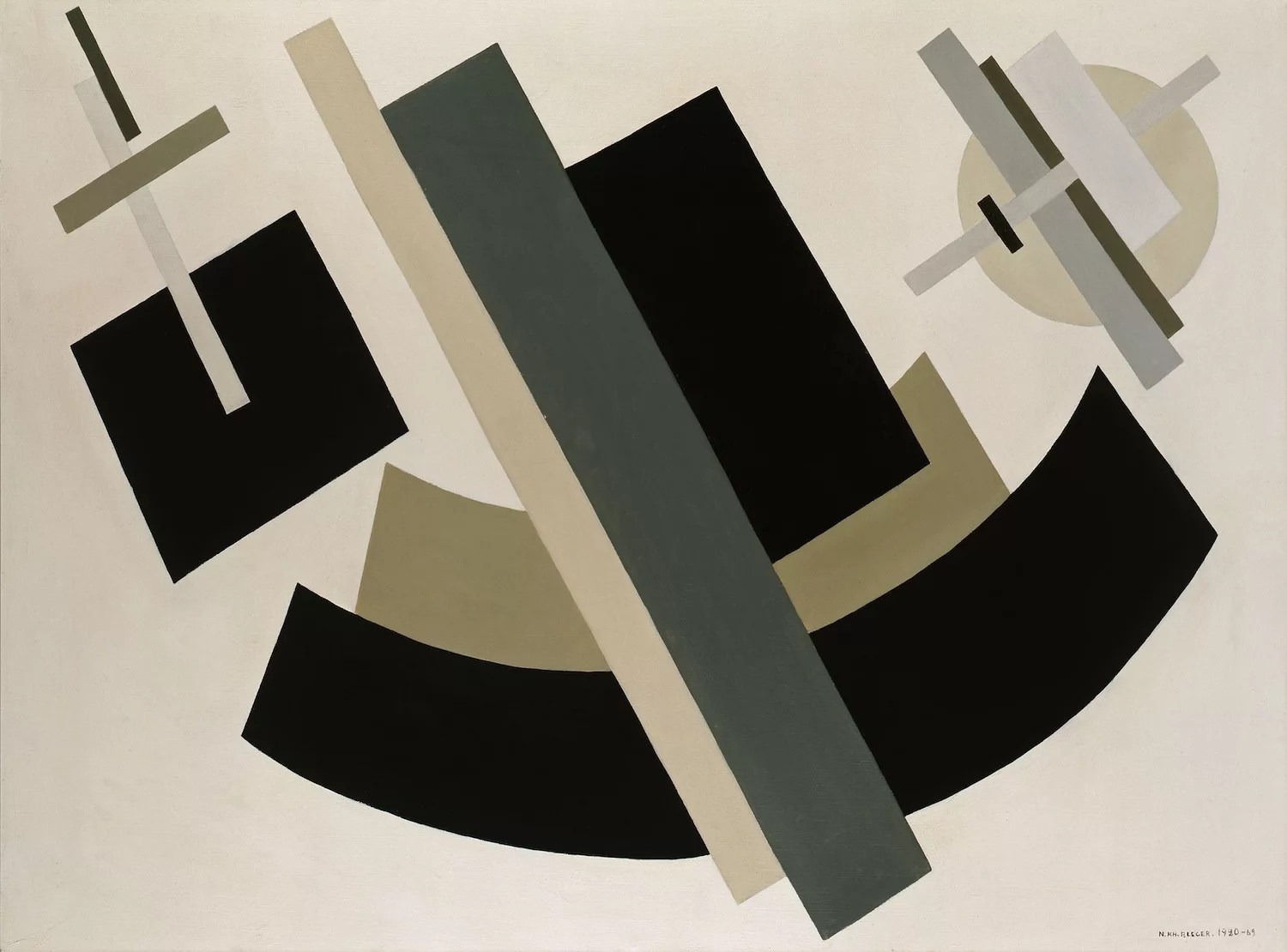

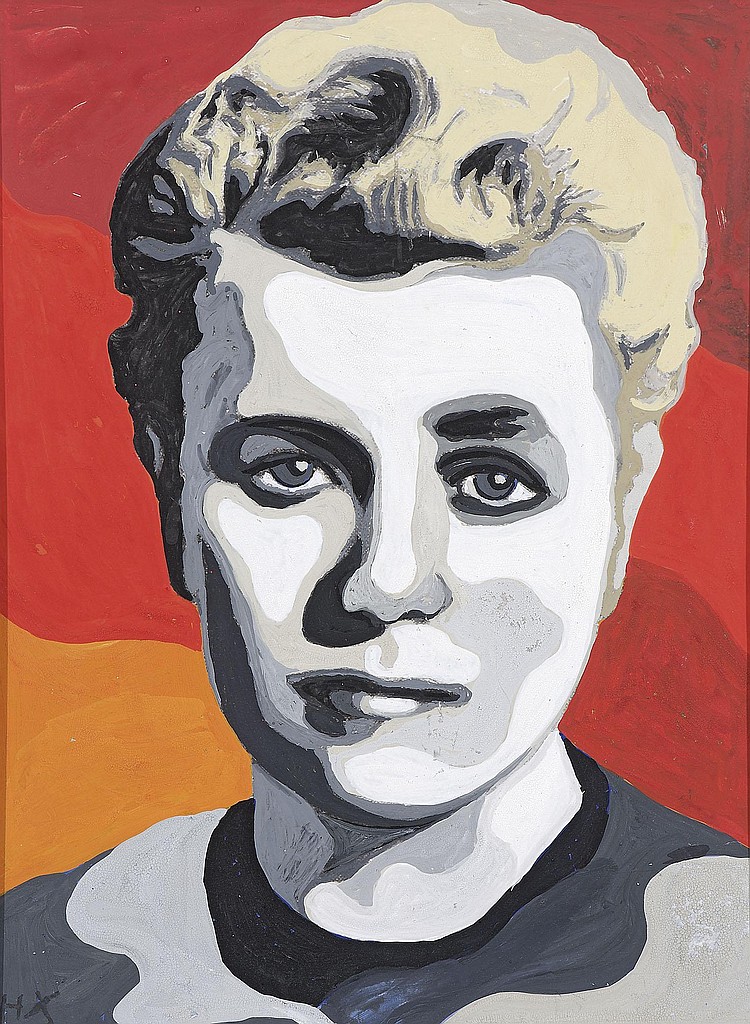

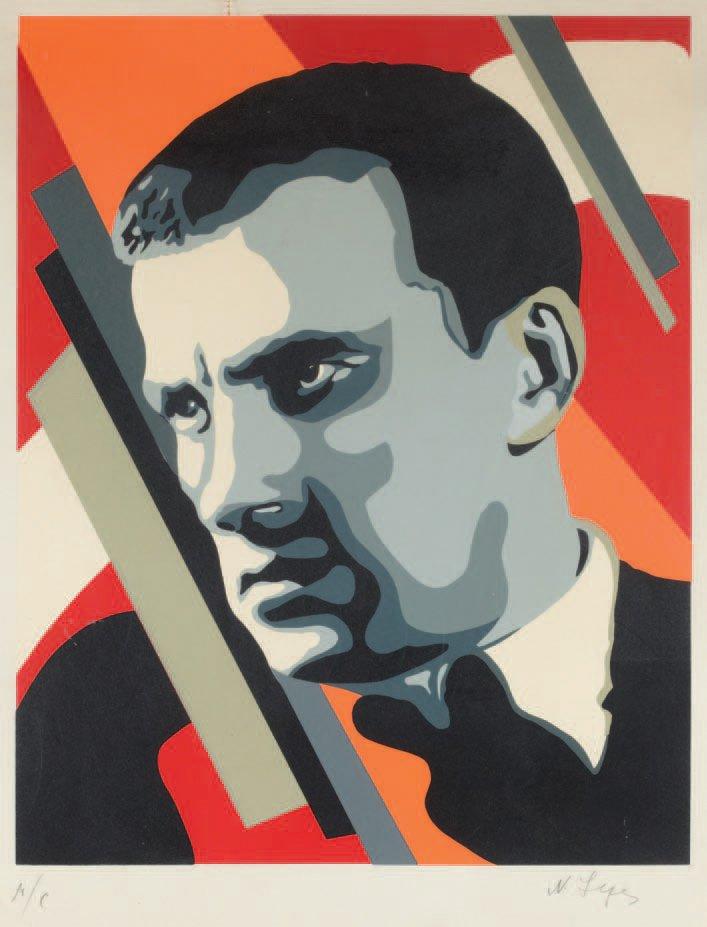

Elle participe à l’association Cercle et carré, s’inscrit au Parti communiste français avec Georges Bauquier, assiste F. Léger à l’Académie moderne. Elle peint des nus, des natures mortes, des panneaux de propagande pacifiste, dans le style figuratif robuste de F. Léger, avec une accentuation de l’aspect décoratif et « affichiste ». N. Khodossiévitch-Léger passe la Seconde Guerre mondiale à lutter clandestinement contre le fascisme, aux côtés du PCF et de l’Union soviétique. Elle exécute des portraits en mosaïque des héros communistes. En 1952, la peintre, cinquantenaire, épouse son maître septuagénaire, F. Léger. En 1960, elle fait construire à Biot un musée dédié à son époux. L’œuvre picturale de N. Khodossiévitch-Léger se partage entre des travaux abstraits, imitation un peu grossière du suprématisme de Malévitch, et des toiles et mosaïques figuratives, où la robustesse primitiviste des formes ne va pas sans un certain raffinement coloré.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013