Rose-Marie Desruisseau

Marie-Alice Théard, Haïti, la voie de nos silences. Créativité, complexité, diversité : 117 femmes haïtiennes écrivent, tome 4, Port-au-Prince, Bibliothèque nationale, 1998.

→Rose-Marie Desruisseau, La Rencontre des trois mondes, Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1992.

→Betty Laduke, « Haitian art : five women painters », Kalliope : A Journal of Women’s Art, vol. 6, no 2, juin 1984, p. 15-21.

Haïti au toit de la Grande Arche, Paris La Défense, 10 septembre-18 octobre 1998.

→Histoire d’Haïti I, 1492-1791. Le vaudou haïtien III et IV, Port-au-Prince, musée d’Art haïtien, 1986.

→Rose-Marie Desruisseau of Haiti, Washington, Howard University Gallery of Art, 16 octobre-6 novembre 1974.

Peintre haïtienne.

La pratique de Rose-Marie Desruisseau est axée sur la recherche et l’engagement mystique, dans la valorisation des traditions ancestrales du vodou. Elle se démarque comme la seule artiste haïtienne à entreprendre la narration de l’histoire de son pays par le biais de la peinture. Son œuvre, imprégnée de valeurs culturelles et sociales, est également profondément autobiographique. L’étude de son travail met en lumière sa préoccupation pour la revitalisation de la mémoire collective.

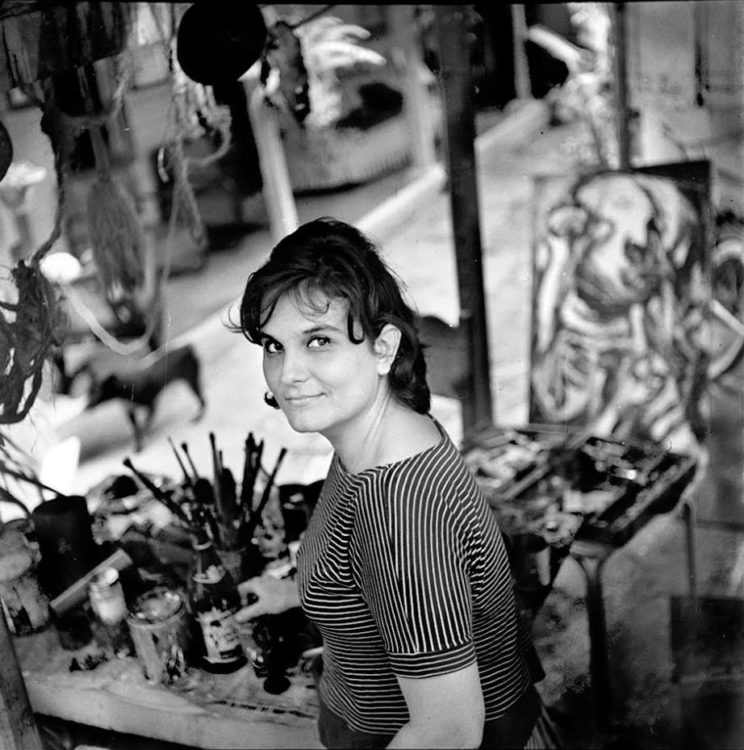

Née à Port-au-Prince le 30 août 1933, R.-M. Desruisseau grandit à Diquini, une localité de la commune de Carrefour. À l’âge de quinze ans, elle intègre le Centre d’art, où elle reçoit ses premières leçons de dessin et de peinture sous la direction de Lucien Price (1915-1963). Malgré une pression familiale et sociale qui l’éloigne de son médium pendant une décennie, elle participe activement à la floraison des mouvements artistiques d’avant-garde du noyau culturel de Port-au-Prince entre 1957 et 1961. En 1959, elle fait partie de la première promotion de l’Académie des beaux-arts et suit les enseignements d’Amerigo Montagutelli (1899-1959) et de Géo Remponeau (1916-2012), puis de Pétion Savain (1906-1973) dans son atelier. Elle baigne parmi les peintres, sculpteur·rice·s, poètes, romancier·ère·s, chanteur·se·s et gens de théâtre qui fréquentent le Foyer des arts plastiques, la galerie Brochette et Calfou, et participe à des expositions collectives aux côtés de Luckner Lazard (1928-1998), Dieudonné Cédor (1925-2010), Tiga (1935-2010) et Antonio Joseph (1921-2016).

Ses explorations l’amènent à revisiter l’impressionnisme, le fauvisme, le cubisme et le surréalisme à la lueur de ses propres préoccupations. Malgré ses thèmes récurrents liés à la vie culturelle haïtienne, son approche indépendante des sujets vodous, en dehors de toute quête d’identité nationale, marque une rupture avec les traditions artistiques indigénistes de ses contemporains et contemporaines.

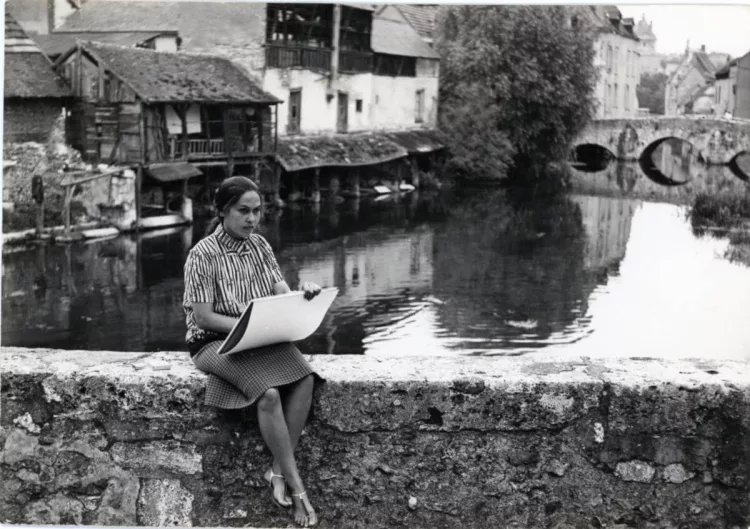

En 1963, l’exposition Jeunes artistes d’aujourd’hui au salon Esso, à Port-au-Prince, dédiée à onze femmes peintres, révèle une R.-M. Desruisseau maîtresse de son art. De 1967 à 1972, portée par son intérêt grandissant pour le vodou, elle entreprend des recherches considérables avec l’historien Jean Fouchard et l’ethnologue Gerson Alexis. Ses études sur la gestuelle, les danses et l’utilisation des couleurs dans le vodou se tissent à sa pratique et influencent sa démarche. En 1977, elle intègre le groupe des professeur·e·s de l’Académie des beaux-arts de Port-au-Prince et assiste à la fondation de l’École nationale des arts en 1983. Son rayonnement à l’étranger l’expose à des influences culturelles et esthétiques multiples, notamment à Paris, New York et Montréal, mais aussi au Sénégal, au Venezuela, en République dominicaine et en Martinique.

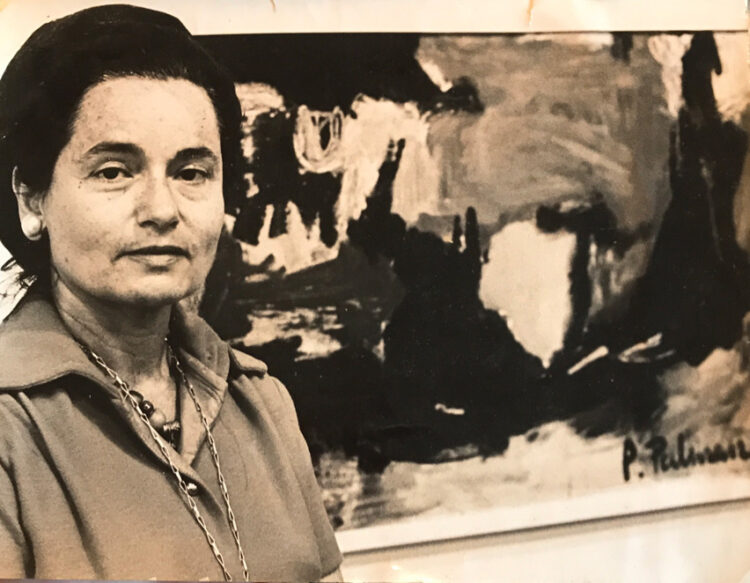

R.-M. Desruisseau passe quinze ans à peindre une série de trente-quatre tableaux, La Rencontre des trois mondes, achevée en 1986, qui invite à redécouvrir Haïti cinq cents ans après Christophe Colomb. Cette série n’illustre pas seulement l’histoire, elle la réécrit. Dans cette déclaration puissante de l’autodétermination du peuple haïtien, l’artiste fusionne narration, ethnographie et spiritualités, comme un itinéraire intime de ces luttes qui sont aussi siennes. Elle meurt à Montréal en 1988, un 1er janvier, jour anniversaire de l’indépendance de son pays.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « The Origin of Others. Réécrire l’histoire de l’art des Amériques, du XIXe siècle à nos jours » en partenariat avec le Clark Art Institute.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024