Seiko Mikami

Yung Yeon Ma, Tomoya Watanabe et al. (éd.), Seiko Mikami: Kiroku to Kioku [Seiko Mikami, archives et souvenirs], Tokyo, NTT Shuppan, 2019

→Seiko Mikami, Molecular Informatics – Morphogenic Substance via Eye Tracking, Malaga, Centro de la Diputacion De Malaga (CEDMA), 2004

→Seiko Mikami, All Hybrid 1984-1990 Seiko Mikami, Tokyo, Atelier Peyolt Inc., 1990

Seiko Mikami: Desires of Code, Centre des arts médiatiques de Yamaguchi (YCAM), 20 mars – 6 juin 2010

→6e exposition du Canon ARTLAB, Mikami Seiko: Molecular Informatics – Morphogenic Substance via Eye Tracking, Hillside Plaza, Tokyo, 30 mars – 7 avril 1996

→Mikami Seiko : Nouvelles formes du déclin, ancien site du laboratoire de la fabrique de bière Ebisu, Tokyo, 19 mai – 14 juin 1985

Artiste multimédia japonaise.

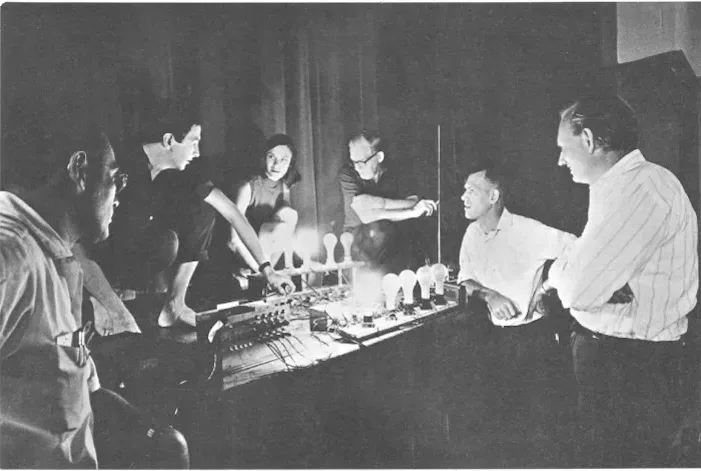

La toute première exposition de Seiko Mikami en mai 1985, intitulée Nouvelles formes du déclin, installe l’artiste comme l’étendard de l’avant-garde culturelle de Tokyo dans une présentation de grande envergure composée de tout un bric-à-brac de ferrailles et de téléviseurs cathodiques. À l’heure où les infrastructures urbaines passent progressivement au numérique, S. Mikami imagine une autre exposition, Bad Art for Bad People (1986), dans laquelle un vaste réseau de câbles téléphoniques suggère le système nerveux humain. Elle collabore ensuite avec Norimizu Ameya (né en 1961) et sa troupe de théâtre Tokyo Grand Guignol pour son spectacle BARIKADE, pour finalement se diriger vers une réflexion autour des rapports entre le cerveau et les ordinateurs, du système immunitaire du corps humain et de l’immatérialité de l’information. C’est ainsi qu’elle traite du sujet de la guerre de l’information en 1990 dans sa série Information Weapon présentée dans le cadre d’une spectaculaire exposition Super Clean Room, qui reproduit un laboratoire avec une véritable salle blanche.

Elle part aux États-Unis en 1991 pour poursuivre des études d’informatique à l’Institut de technologie de New York jusqu’en 1995, mais continue en parallèle à exposer au Japon, en Europe et en Amérique dans des galeries d’art contemporain prenant pour sujets des capsules, l’atmosphère ou encore la pollution. L’année 1995 marque un tournant majeur vers les arts numériques avec des œuvres interactives désormais au cœur de sa création, pour aborder le thème des « interfaces de la perception ». Cela donne lieu à Molecular Clinic 1.0 on the Internet en 1995 et Molecular Informatics – Morphogenic Substance via Eye Tracking en 1996 (deux projets développés avec les laboratoires Canon), puis World, Membrane and the Dismembered Body en 1997 (au NTT InterCommunication Center à Tokyo) – autant d’œuvres par la suite régulièrement mises à jour pour de nouvelles présentations au Japon et à l’étranger : au festival DEAF d’art électronique de Rotterdam aux Pays-Bas, à la Transmediale de Berlin, à Ars Electronica à Linz en Autriche, à la fondation Joan Mirò de Barcelone, ou encore au Musée des beaux-arts de Nantes.

S. Mikami se voit offrir un poste d’enseignante à l’Université des beaux-arts Tama en 2000, fonction qu’elle assume tout en poursuivant ses activités artistiques. En 2004, elle explore les mystères de la gravité avec gravicells en collaboration avec l’architecte Sota Ichikawa (né en 1972). Elle réalise en 2010 Desires of Codes, gigantesque œuvre interactive, au Centre des arts médiatiques de Yamaguchi (YCAM), récompensée par un prix d’excellence au 16e Festival des arts médiatiques du Japon dans la catégorie « art ». Ces deux projets firent aussi l’objet de réinstallations au Japon et à l’étranger. En 2011, le YCAM reprit également Molecular Informatics, créé en 1996, mais dans une version largement retravaillée afin de répondre aux évolutions rapides de la technologie. L’œuvre est dès lors rebaptisée ETI (Eye-Tracking Informatics).

S. Mikami s’intéresse ensuite aux drones et à l’intelligence artificielle, mais la mort l’emporte subitement au début de 2015 avant qu’elle ne puisse donner corps à ses projets. Les œuvres présentées au YCAM sont restaurées, et l’équipe de production, qui connait très bien le travail de l’artiste, continue, même en son absence, à prendre minutieusement soin de sa création, ce qui en fait un précieux exemple d’archivage d’art médiatique.

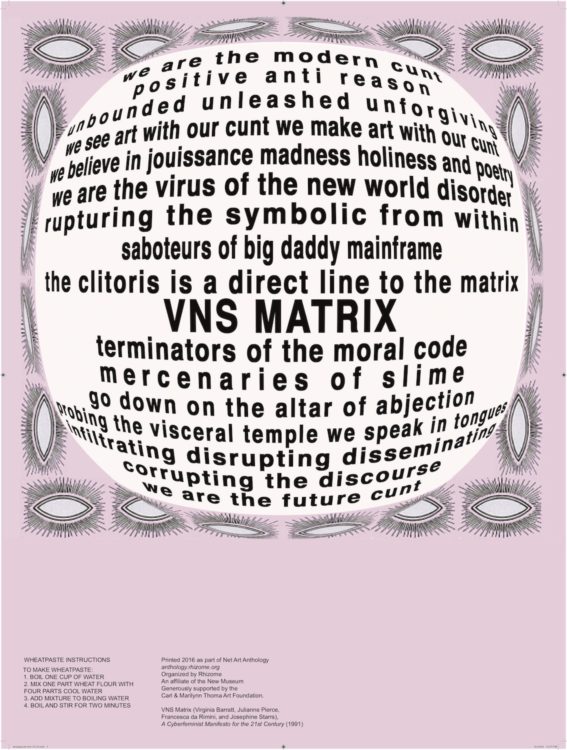

S. Mikami est issue de la culture alternative – cyberpunk, musique bruitiste, musique industrielle… Le passage d’œuvres fabriquées avec des objets mis au rebut dans les années 1980 à un art numérique au milieu des années 1990 présente un décalage qui fait souvent l’objet de débats. Pourtant, S. Mikami est restée remarquablement cohérente dans son approche critique de l’informatique, étudiant la frontière entre mise en réseau et dépérissement, sujet qui touche de façon transversale le corps humain, l’organisation urbaine, l’État ou encore les ordinateurs… Voici une artiste exceptionnelle qui observe avec acuité les évolutions de son temps, sans cesser de s’interroger, à travers ses œuvres, sur le devenir des hommes dans leur rapport avec les nouvelles technologies, autrement dit sur l’avenir posthumain. Si elle n’a jamais été la chantre du féminisme, il y a dans son mode de vie l’affirmation de vouloir vivre et créer avec la différence comme point d’ancrage, pour mieux dépasser les frontières imposées par le genre ou par d’autres catégorisations.

Une notice réalisée dans le cadre du programme “Vivre avec deux cerveaux : Artistes femmes dans les nouveaux médias, années 1960 -1990”

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025