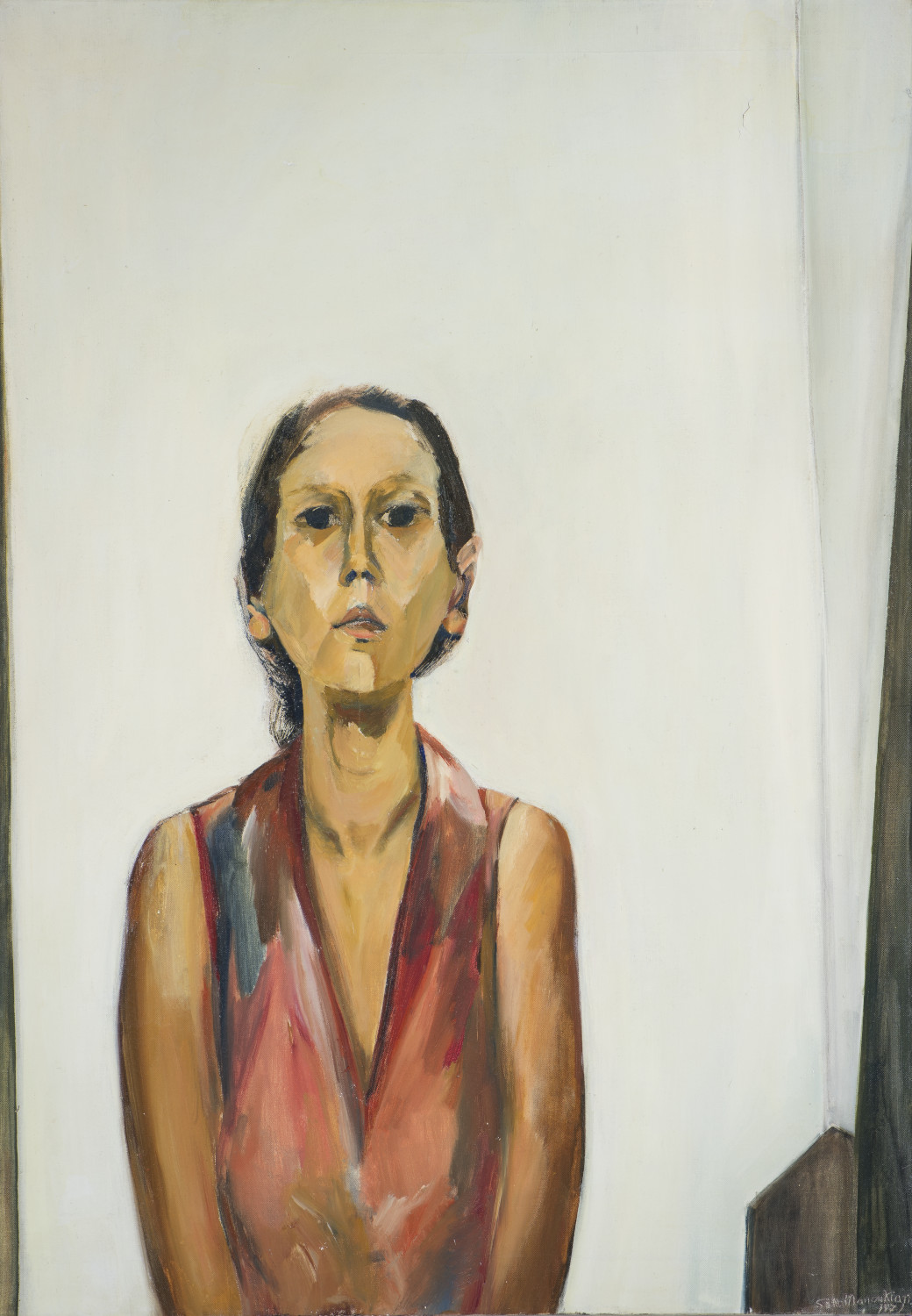

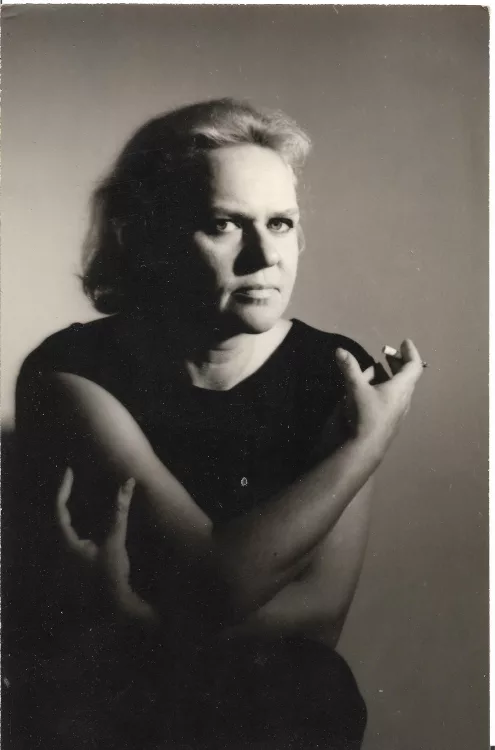

Seta Manoukian (Ani Pema Drolma)

Manoukian, Aline, Dagher, Sandra, Kiryakos, Lina, Salamé, Nour (dir.), Seta Manoukian. Painting in Levitation, Beyrouth, Saradar Collection, Kaph Books 2018

→Manoukian, Seta, Tache rouge et bleue, Beyrouth, Ligue des droits des femmes libanaises, 1982

→Manoukian, Seta, Lebanese Children and the War, cat. exp., Arab Club Art, Beyrouth (1977), Beyrouth, Dar El Farabi, 1977

Embodiment of Light, Dar Al Funoon, Koweït, 2001

→My Father in the Tree, Sherry Frumkin Gallery, Santa Monica, 1995

→Alecco Saab Gallery, Beyrouth, 11-19 novembre 1967

Plasticienne libanaise.

Seta Manoukian, née dans une famille libano-arménienne, commence à peindre très jeune. De 1960 à 1962, elle suit des cours particuliers auprès du célèbre peintre libanais Paul Guiragossian (1926-1993). En 1963, elle remporte le premier prix lors d’un concours d’art organisé par l’ambassade d’Italie et reçoit une bourse pour étudier trois mois à Pérouse. Puis elle intègre l’Accademia di Belle Arti à Rome, dont elle sort diplômée en 1966.

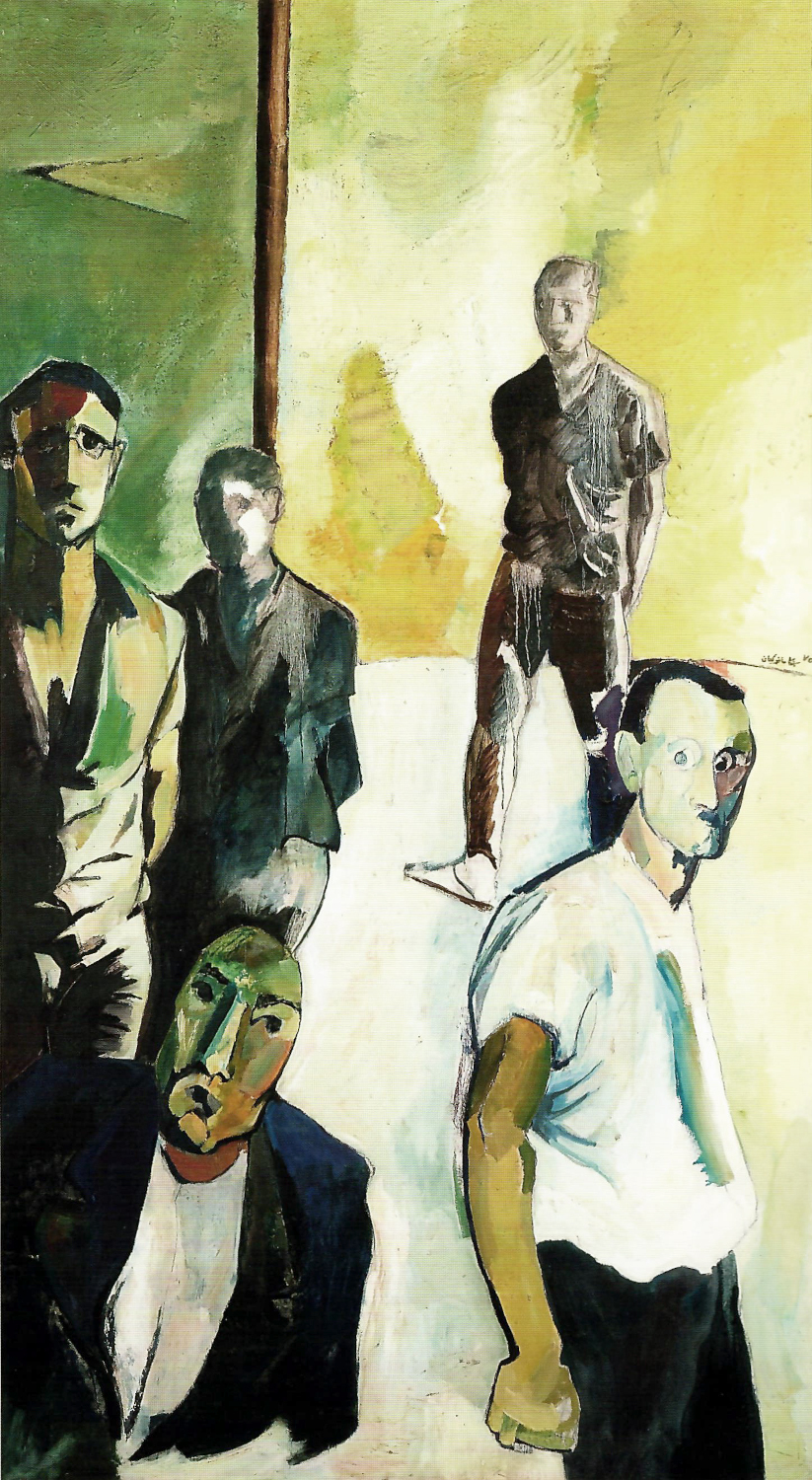

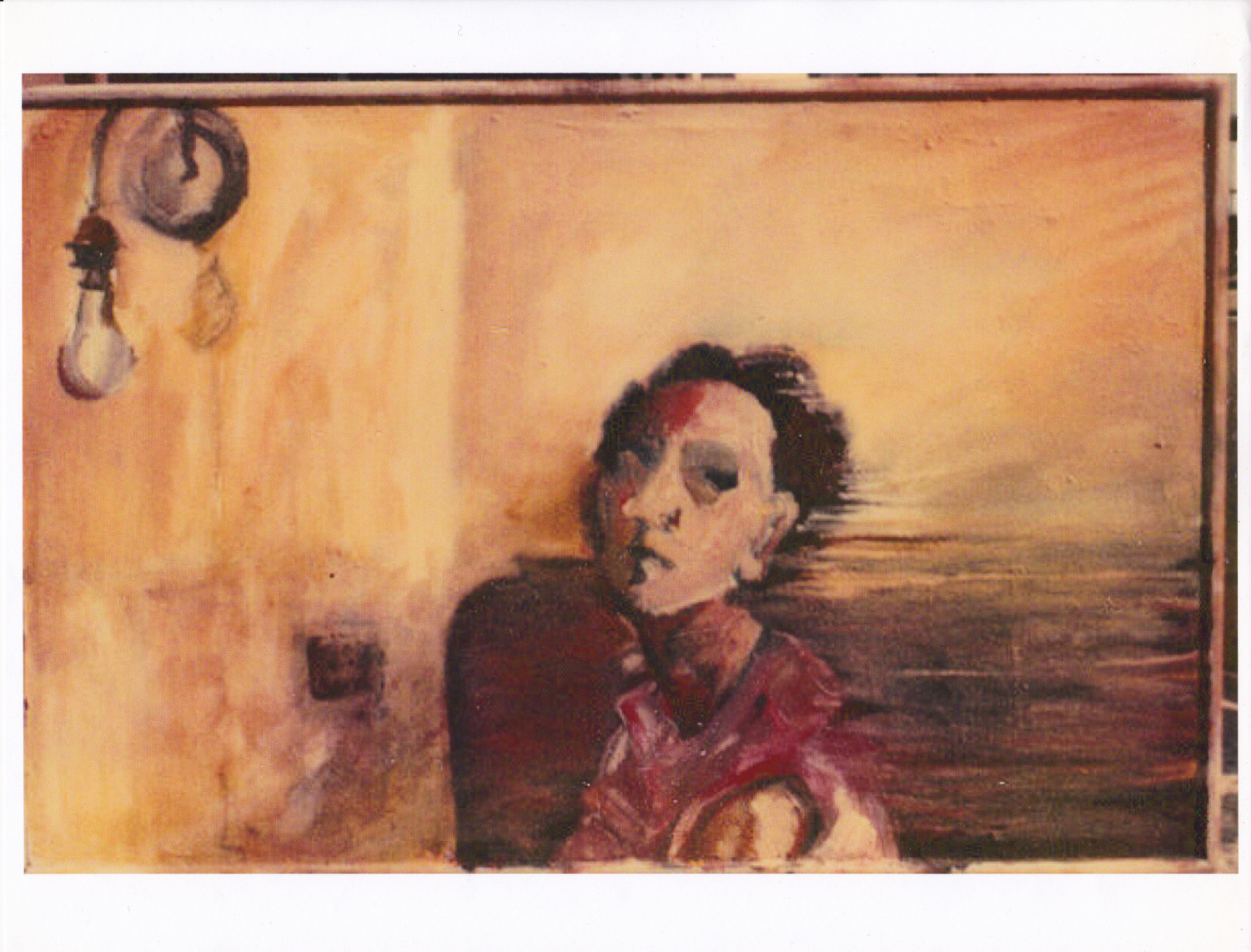

En 1967, S. Manoukian rentre à Beyrouth et commence à enseigner au lycée tout en continuant à peindre. La même année, elle donne sa première exposition personnelle, à la galerie Alecco Saab, à Beyrouth. Elle s’implique au sein du milieu intellectuel et artistique beyrouthin, politiquement engagé à gauche, dont elle partage le désespoir vis-à-vis des crises politiques dans le pays et dans le monde arabe. Dans son œuvre, ce sentiment se traduit dans une série d’études d’espaces intérieurs, souvent dérangeantes par leurs angles inhabituels et leur absence de vie, comme dans The Sewing Machine (1968) et Mirror and Chair (1968), ainsi que dans les tableaux de la série White Period (années 1970).

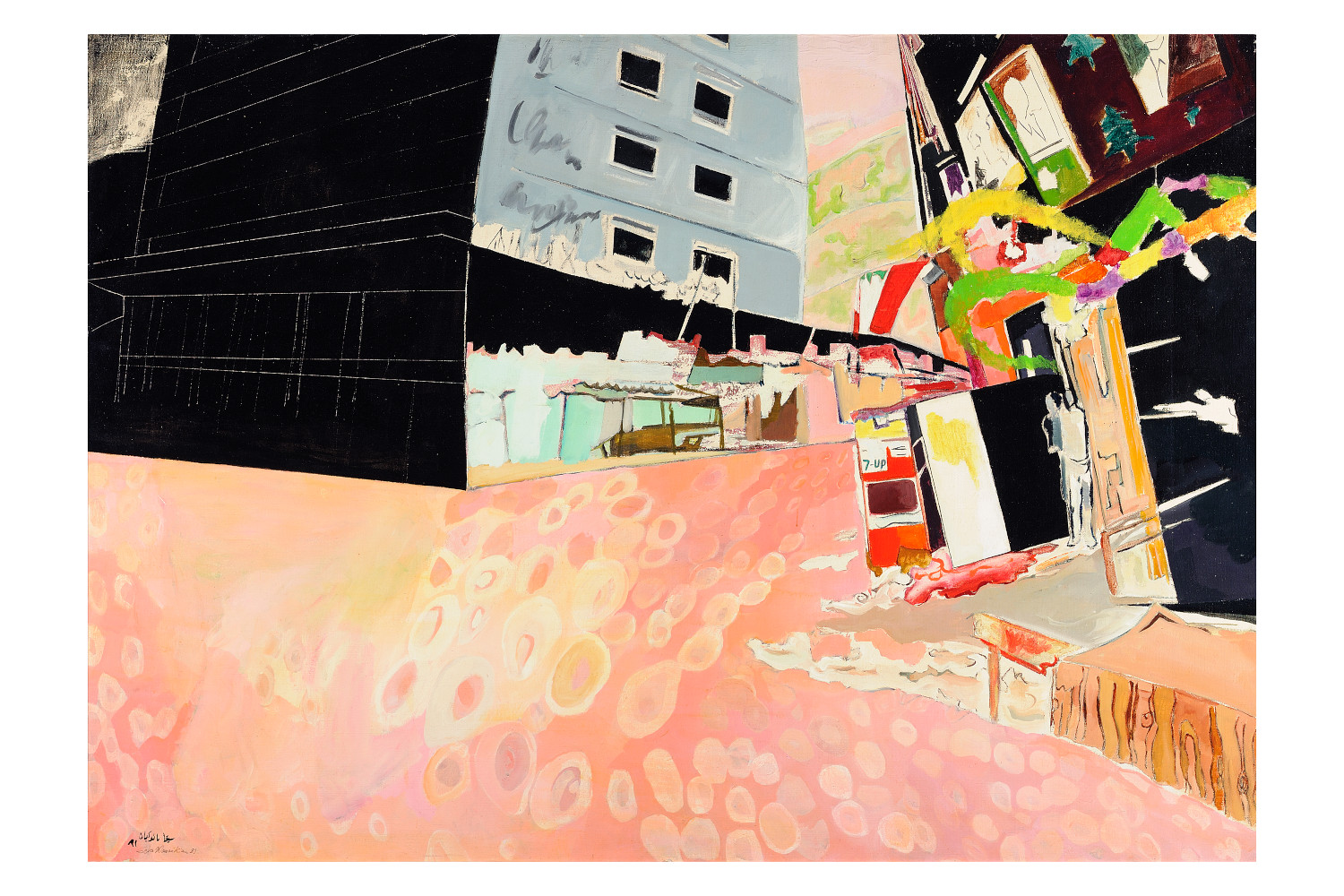

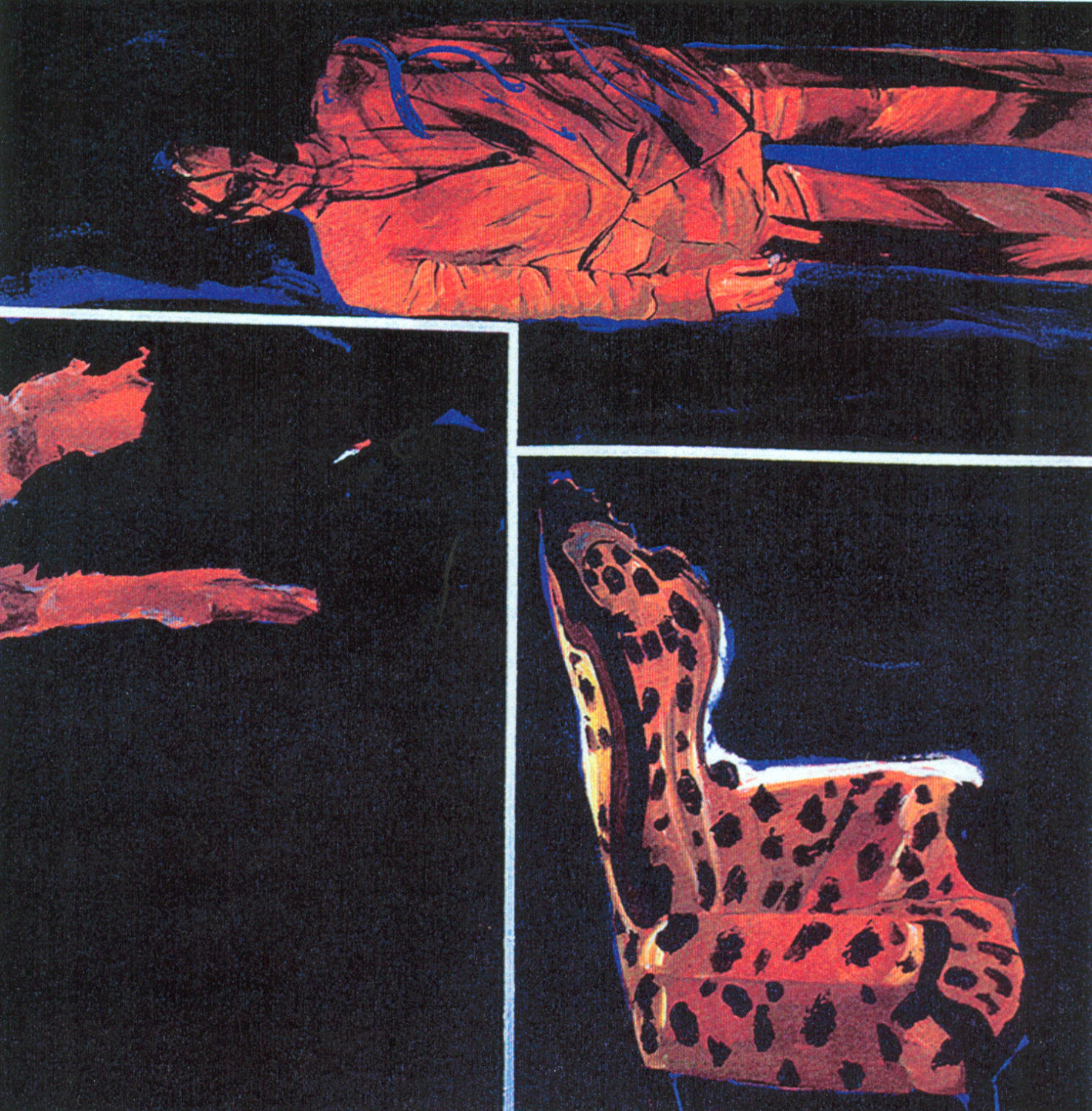

Lorsque la guerre civile éclate en 1975, S. Manoukian enseigne depuis peu au département des beaux-arts de l’Université libanaise. Dans les années qui suivent, elle s’active à différents niveaux : peinture, enseignement à l’université et travail auprès des enfants de quartiers défavorisés, tout en publiant deux ouvrages sur cette dernière activité. Dans tous les cas, elle est animée par son engagement politique, ce qui la conduit aussi à créer plusieurs affiches pour montrer sa solidarité envers la cause palestinienne. Ses tableaux de cette période montrent son lien profond avec la ville par des vues de rues aux couleurs vives et, parfois, un mélange d’éléments urbains de différents endroits afin de créer des panneaux fragmentés à l’intérieur des tableaux qui donnent l’impression d’avoir été zoomés par un appareil photo.

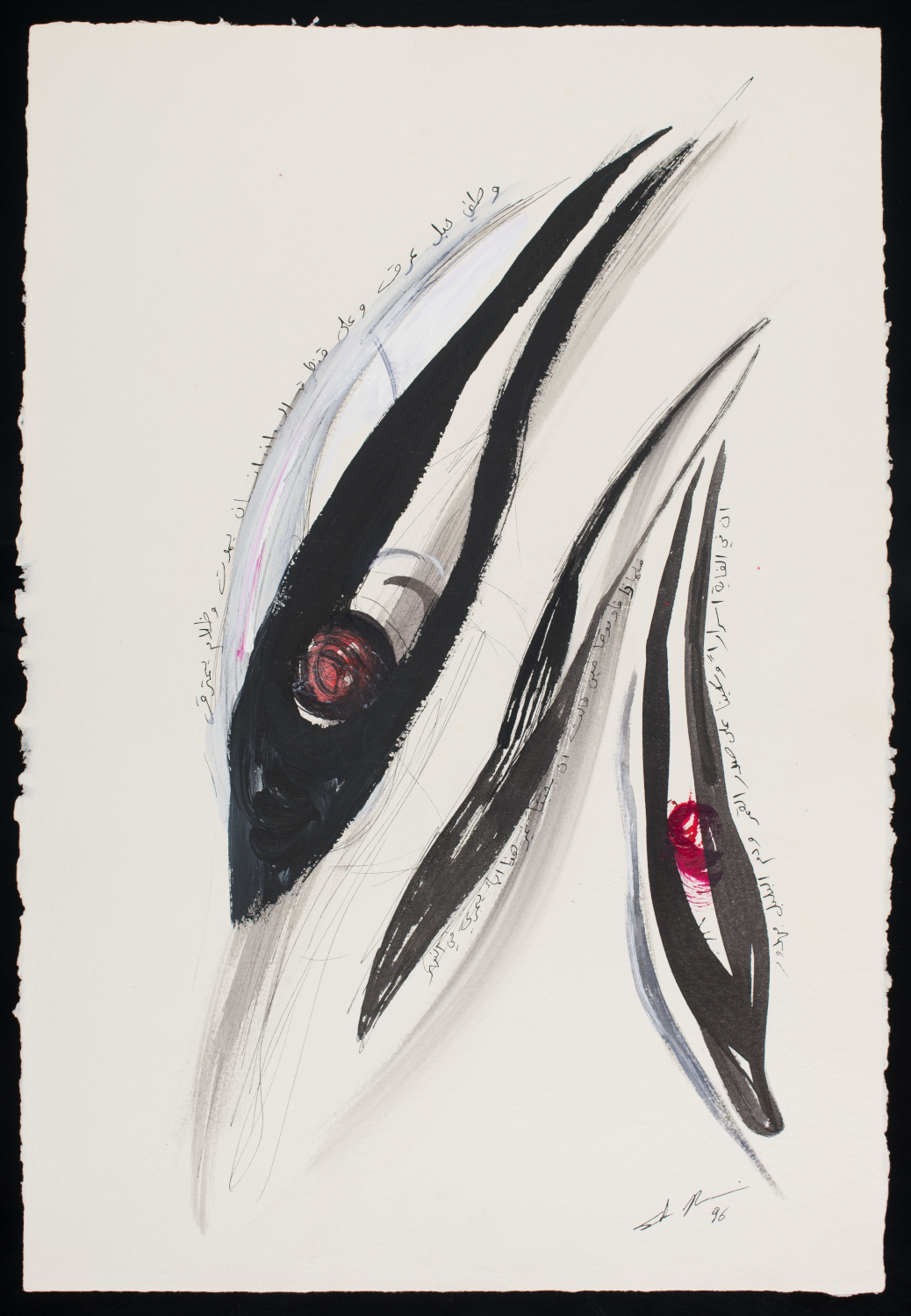

La guerre civile n’en finissant pas, l’angoisse de S. Manoukian grandit et, en 1985, elle décide de partir. Elle s’installe à Los Angeles, où elle poursuit son activité d’artiste ; elle rejoint la galerie Sherry Frumkin, à Santa Monica, dans les années 1990. Elle se penche sur le thème de l’exil dans la série T-Shapes, par exemple dans Immediately Afterwards (1989), qui représente une personne « flottant » à l’horizontale au-dessus d’une autre debout. L’ambiguïté inhérente aux sentiments d’exil et de dépaysement est également centrale dans sa performance tripartite My Father in the Tree (1995).

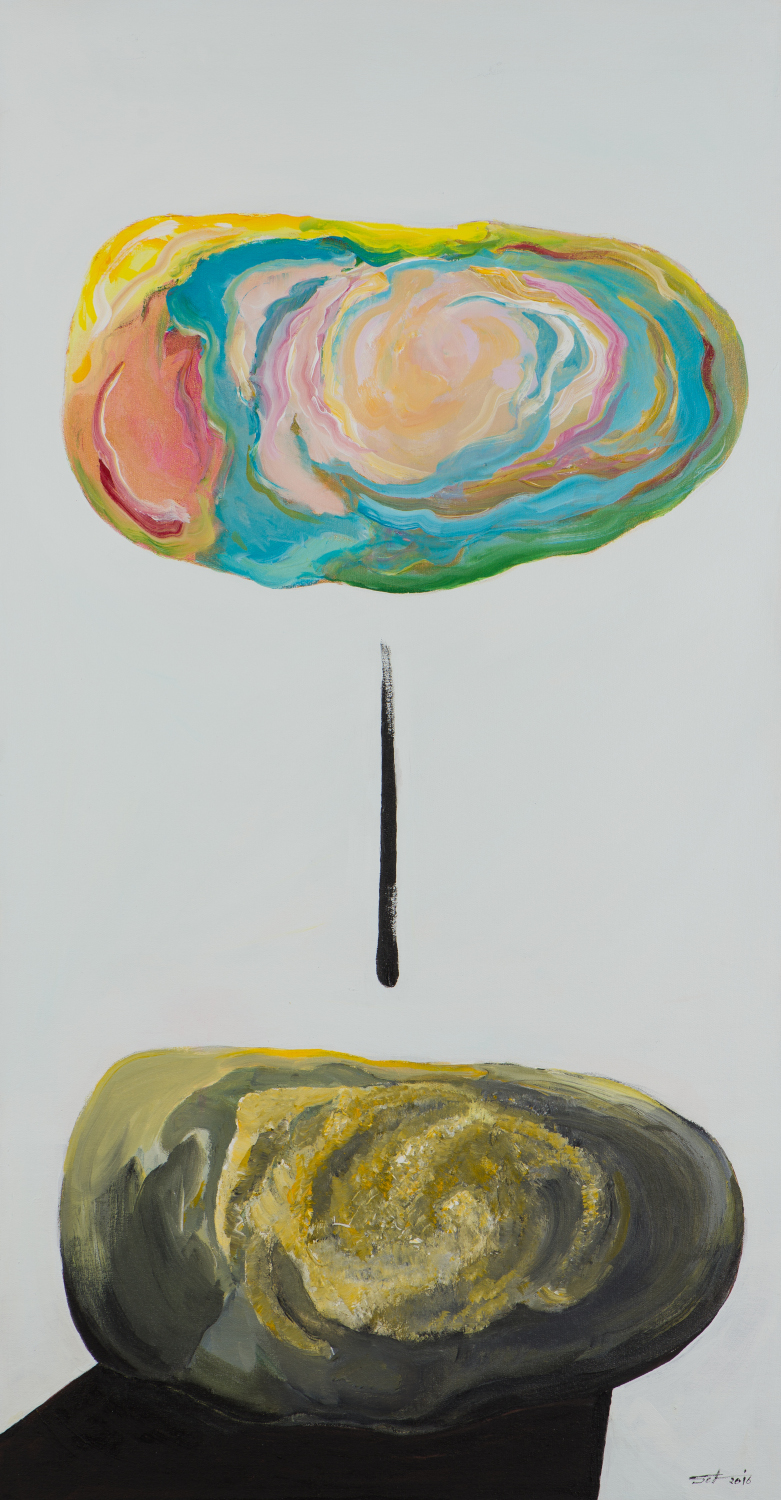

La démarche de S. Manoukian est étroitement liée à sa quête de ce qu’elle appelle son « vrai soi », une expression de son monde spirituel le plus profond. Bien qu’elle se soit définie comme athée par le passé, elle est attirée par le bouddhisme et rejoint un temple bouddhiste de Los Angeles en 2000. Ressentant le besoin de se concentrer sur son cheminement spirituel, elle voyage en Asie pour étudier la religion ; elle est ordonnée moniale bouddhiste au Sri Lanka en 2005 sous le nom de Mère Sela. En 2006, elle rejoint le bouddhisme tibétain et devient Ani Pema Drolma. Pendant cette période d’approfondissement spirituel, elle cesse un temps de peindre, se sentant incapable de cumuler ces deux activités intensives. En 2016, elle reprend sa pratique artistique.

Son œuvre se trouve dans les grandes collections de la région, par exemple celles de la Fondation Barjeel à Charjah (Émirats arabes unis), de la galerie nationale d’Arménie à Erevan, de la collection Saradar et du musée Sursock à Beyrouth.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023