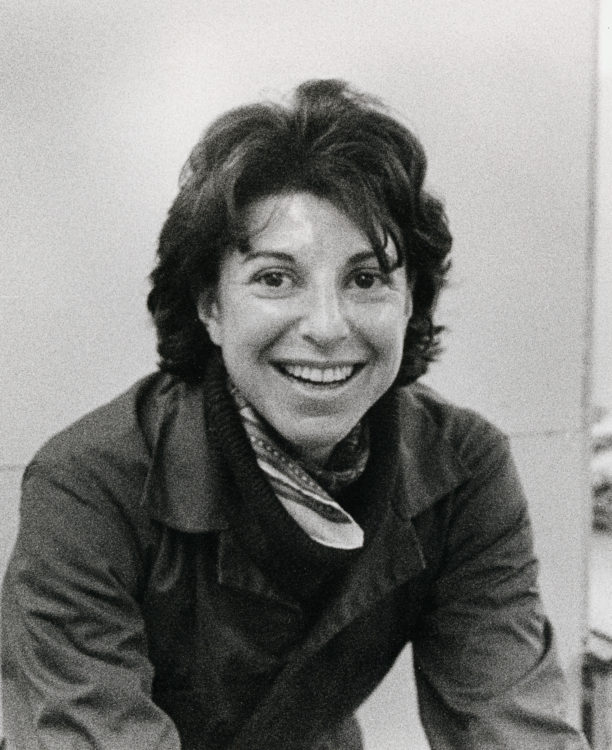

Wanda Czełkowska

Taszycka, Matylda (dir.), Wanda Czełkowska: Art Is Not Rest, cat. exp., Muzeum Susch, Susch [15 juillet – 26 novembre 2023], Turin, Skira, 2023

→Opałka, Ewa (dir.), Wanda Czełkowska: Retrospekcja [Rétrospective], cat. exp., Varsovie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego [6 novembre 2016 – 12 février 2017], Varsovie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, 2017

→Grubba-Thiede, Dorota, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej [La tendance figurative dans la sculpture polonaise d’après-guerre], Varsovie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, 2016

Elegia, Galeria Zderzak, Cracovie, 9-11 mars 1990

→Przypomnienie po latach, Galeria Zderzak, Cracovie, 13-27 mars 1990

→Wanda Czełkowska: Rysunki, Galeria Współczesna, Varsovie, janvier-février 1969

→Wanda Czełkowska, Galeria Krzysztofory, Cracovie, octobre 1963

Sculptrice, peintre et dessinatrice polonaise.

Wanda Czełkowska passe ses premières années à Vilnius (aujourd’hui en Lituanie), qu’elle quitte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle étudie la sculpture à l’Académie des beaux-arts de Cracovie (1949-1954), dans un contexte dominé par le réalisme socialiste.

Entre 1955 et 1959, elle réalise des sculptures figuratives qui témoignent de son intérêt pour l’art grec et étrusque, particulièrement visible dans Człowiek [Homme, 1956] et Autoportret [Autoportrait, 1959]. Au début des années 1960, les volumes se simplifient et les traits des visages deviennent plus géométriques. En 1963, W. Czełkowska inaugure sa première exposition personnelle, à la galerie Krzysztofory, à Cracovie. Le critique Piotr Krakowski qualifie son travail de « néo-expressionniste ». La même année, son Autoportret est présenté à la IIIe Biennale de Paris. À Paris, où elle se rend grâce à une bourse, elle fréquente le couple formé par le graphiste Roman Cieślewicz (1930-1996) et la sculptrice Alina Szapocznikow (1926-1973). De retour à Cracovie, elle travaille intensément à de nouvelles sculptures, dont Głowa [Tête, 1964], aux traits profondément incisés.

À partir du milieu des années 1960, l’artiste réalise des séries de dessins et de peintures abstraits, expérimentant autour de l’éclatement de la forme à travers un jeu de pleins et de vides. Le motif circulaire fait son apparition dans son œuvre, annonçant la série des Têtes, réalisées à partir de 1968. Cette même année, elle est invitée par Tadeusz Kantor (1915-1990) à rejoindre le II Grupa Krakowska, ce qui légitime sa place dans le milieu de l’avant-garde polonaise.

En 1970, W. Czełkowska publie le protocole de l’installation Stół [La Table], qu’elle présente en décembre 1971. Le socle disparaît au profit d’une table surdimensionnée sur laquelle sont disposés dix-huit têtes en plâtre, « accidentellement mais de manière déjà irréversible » [Demarco, juin 1972]. Richard Demarco (né en 1930) l’invite à reproduire l’œuvre dans l’exposition Atelier ’72, dont il est le commissaire à Édimbourg. Elle présente finalement Informacja pojęciowa o „Stole” [Information conceptuelle sur « La Table »], où des panneaux illustrent le projet. Les têtes sont exposées à même le sol, une disposition que l’artiste reprendra dans son atelier durant les années 1970. W. Czełkowska conçoit ensuite Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcie kształtu [Élimination absolue de la sculpture en tant que notion de forme], dont elle présente la maquette et la documentation photographique en 1973. Cette installation radicale assume pleinement un caractère modulaire : la sculpture devient un espace vide, « encadré » par 66 dalles de béton au sol et 66 ampoules au plafond. Ce n’est qu’en 1995 qu’elle parvient à créer l’œuvre à l’échelle 1:1, au Centrum Rzeźby Polskiej [Centre de la sculpture polonaise] à Orońsko.

En 1975, elle réalise pour la première fois Ściana [Le Mur], composée de châssis installés sur une structure métallique apparente. Sur la façade, douze dessins de têtes enveloppées de tissu et attachées par des cordes font écho à une sculpture posée au sol. Ssuit Głowa – ciąg kinetyczny [La Tête – Suite kinétique], un cycle de toiles reprenant le motif de la tête. La représentation évoque désormais une machine en mouvement, en anticipation des interrogations sur le rapport entre humain et technologie.

Les années 1980, marquées par l’instauration de l’état de guerre en décembre 1981 et ses mouvements de contestation, la poussent, avec d’autres artistes, à refuser d’exposer dans les manifestations officielles. En février 1982, W. Czełkowska quitte officiellement Il Grupa Krakowska. En 1990, dans le contexte de la transition politique et économique, l’artiste bénéficie de deux expositions personnelles à la galerie Zderzak, à Cracovie. Elle y présente notamment Elegia [L’Élégie, 1990], où elle reprend le principe d’une barrière physique et visuelle. W. Czełkowska renoue avec le langage abstrait, mais son dessin géométrique s’assouplit et devient plus gestuel.

En 2016, une rétrospective lui est consacrée à Varsovie. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections publiques, dont celle du Musée national de Cracovie. Son atelier à Varsovie, où sont conservées plusieurs pièces historiques, est aujourd’hui ouvert au public.

Rencontre avec l’artiste | TVP Kultura, 2016 (polonais)

Rencontre avec l’artiste | TVP Kultura, 2016 (polonais)