Alma Woodsey Thomas

Berry Ian, Haynes Lauren, Alma Thomas, Prestel, 2016

→Dobryzinski Judith H., « ‘Alma Thomas’ Review; Alma Thomas was an Underappreciated Artist Who Immersed Herself in a Lifetime of Learning and Beauty. », ProQuest, 2016

→Foresta Merry A., A Life in Art: Alma Thomas, 1891 – 1978, cat. d’exp., Smithsonian, Washington [novembre 1981 – mars 1982], Washington, Smithsonian Institution Press, 1981

Composing Color: Paintings by Alma Thomas, Smithsonian American Art Museum, Washington, février – août 2023

→Alma Thomas: Resurrection, Mnuchin Gallery, New York City, septembre – octobre 2019

→Alma W. Thomas paintings, Martha Jackson Gallery, New York, 1973

Peintre états-unienne.

L’œuvre abstraite d’Alma Thomas trouve peut-être son origine dans le souvenir des plantations luxuriantes de sa Géorgie natale. Alors qu’elle est adolescente, sa famille déménage à Washington pour échapper à la violence du système ségrégationniste et profiter d’un meilleur système éducatif. Bien qu’attirée par l’architecture pendant ses études à l’Armstrong High School, elle se tourne en 1911 vers l’éducation à la petite enfance. En 1921, elle entre à la Howard University de Washington dans le but de se réorienter vers la confection textile, mais est encouragée par James Vernon Herring à rejoindre son nouveau département d’art. Elle suit ensuite l’enseignement de la peintre Loïs Mailou Jones, qui l’introduit aux dernières tendances picturales.

Au sortir de ses études, elle obtient un poste d’enseignante en arts plastiques à la Shaw Junior High School. Elle y passe trente-cinq ans, mettant de côté sa peinture. Au cours des années 1940, l’œuvre de Thomas est présentée à la Barnett-Aden Gallery (inaugurée en 1943) et au salon d’artistes africains-américains organisé par Loïs Mailou Jones. Elle suit de façon ponctuelle un enseignement artistique à la Columbia University (en 1925 puis de 1930 à 1934), puis à l’American University (1952-1957).

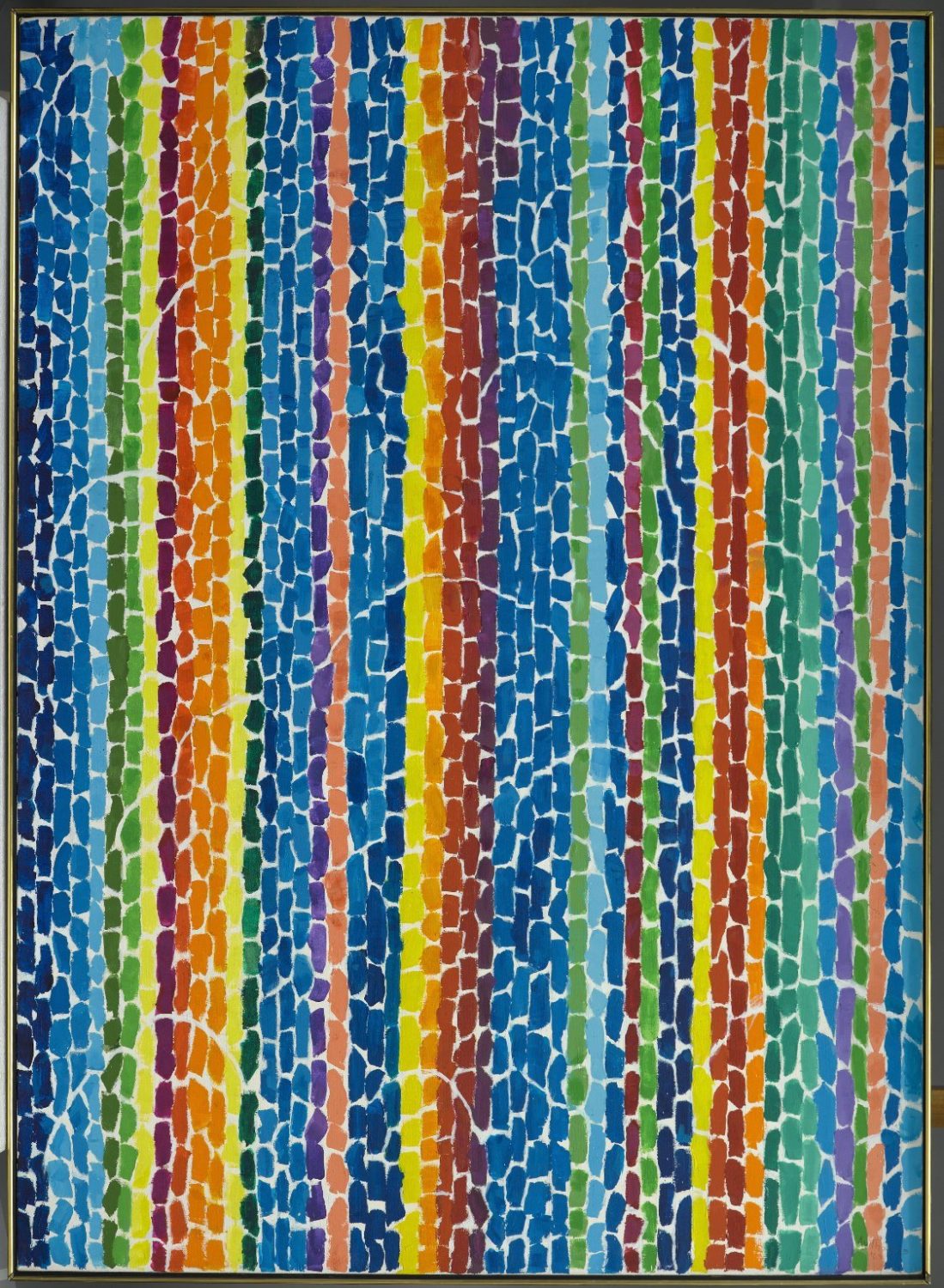

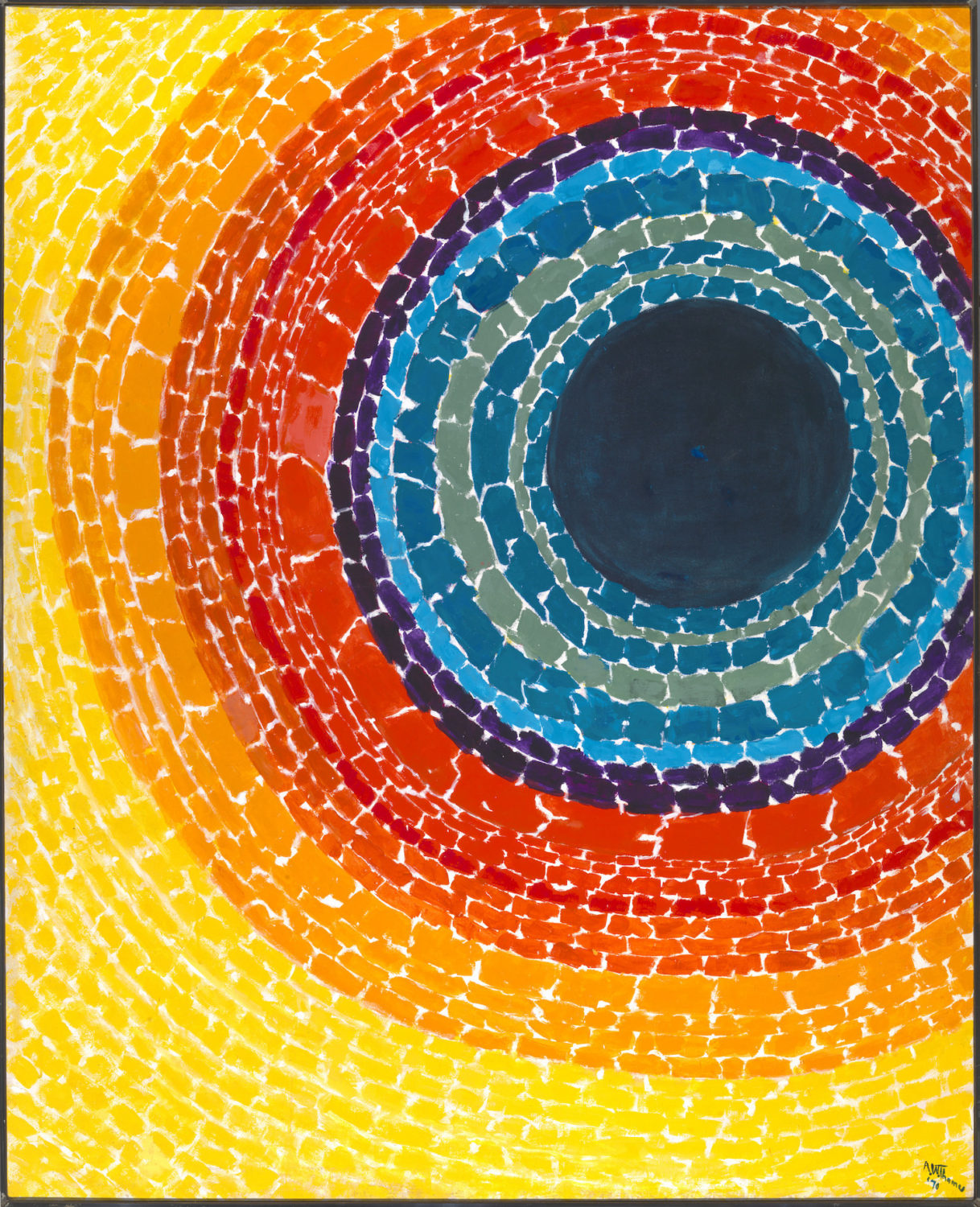

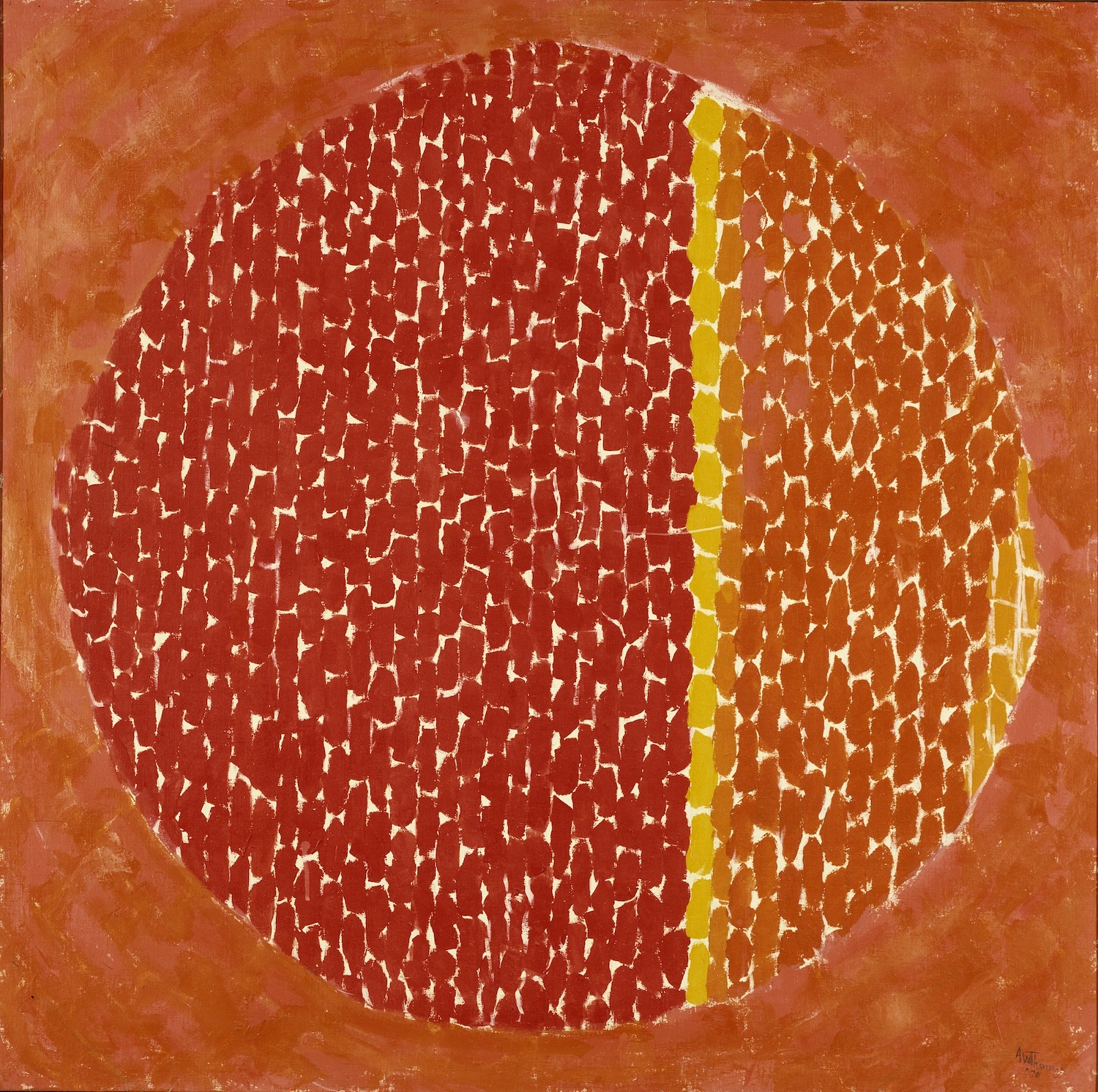

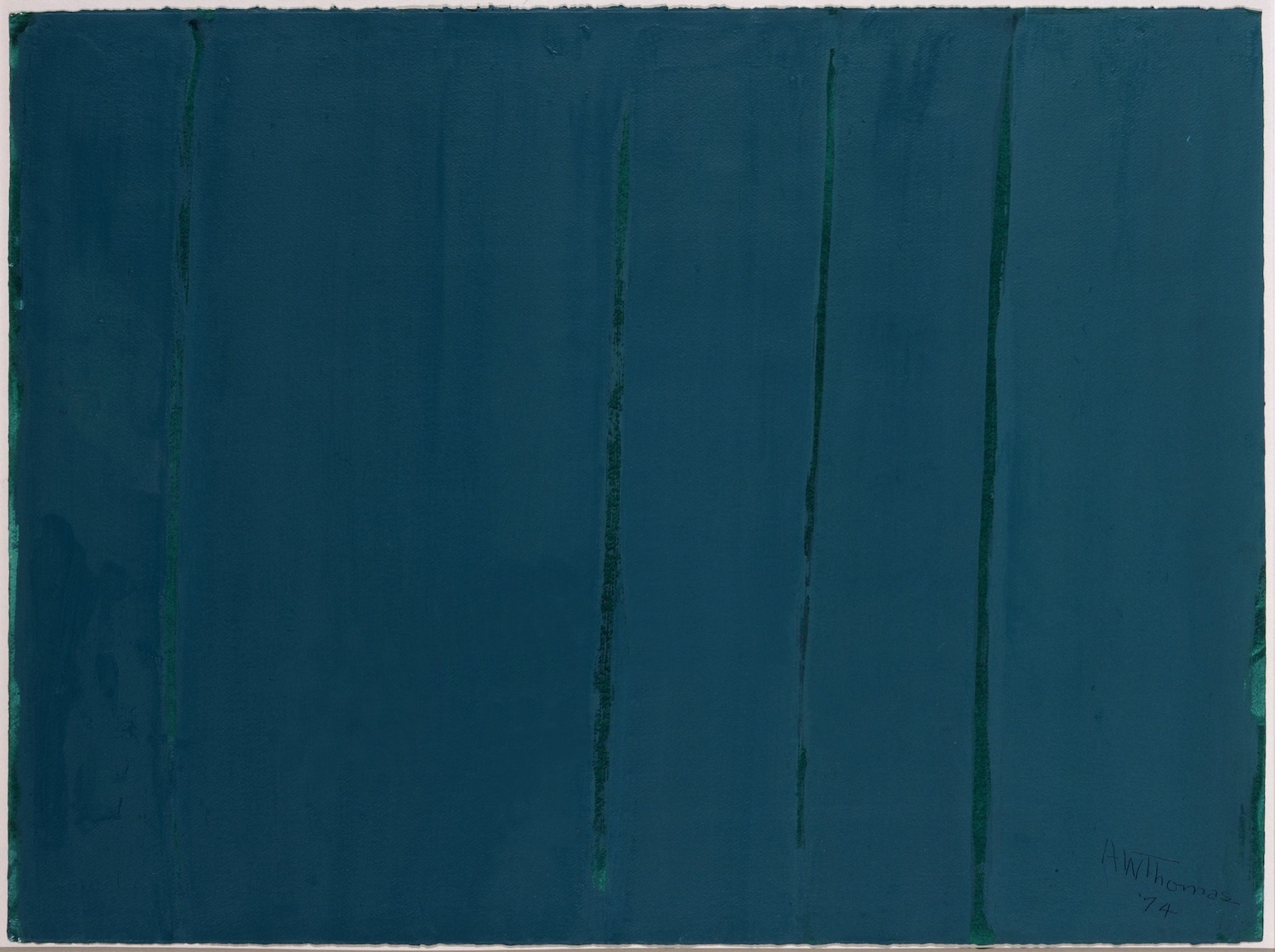

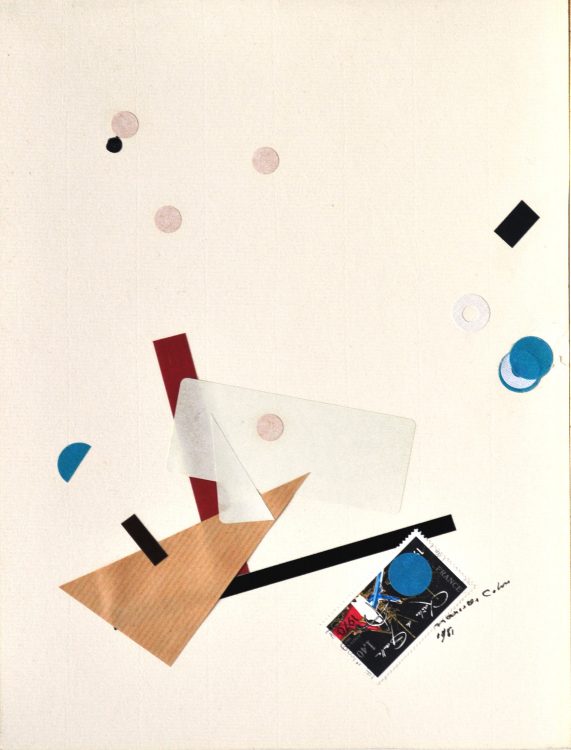

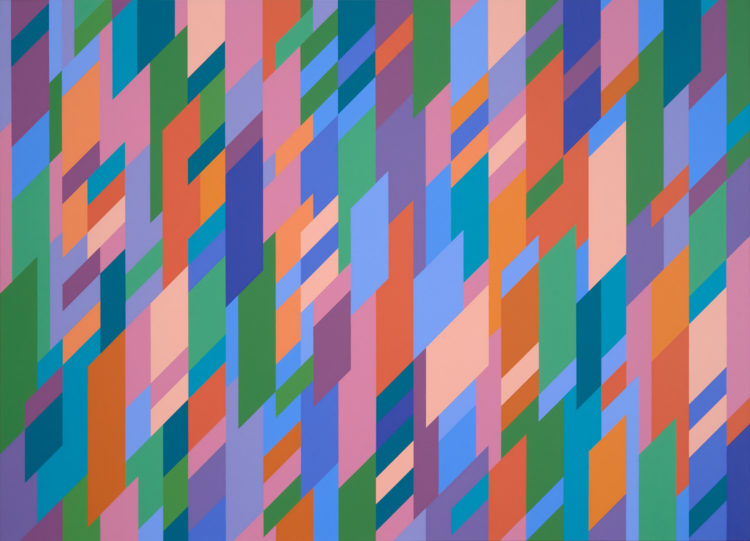

Elle a une soixantaine d’années lorsqu’elle se tourne vers une abstraction gestuelle d’ordre informel, tendance alors délaissée par les artistes africains-américains usant de la peinture figurative comme d’un outil de lutte pendant le mouvement des droits civiques. Thomas refuse d’être affiliée aux combats politiques de son temps, rejetant le terme de « Black art ». Elle rêve plutôt d’un art universel, transcendant les questions temporelles : « Je ne me suis jamais fatiguée à peindre les choses horribles de la vie. Les gens qui ne s’en sortent pas, qui ont des problèmes. […] Non. Je voulais faire quelque chose de beau qu’on ait envie de passer du temps à regarder. » En 1960, sa retraite marque le début d’une carrière artistique fulgurante. En 1966, elle présente à la Howard Gallery des peintures abstraites, mosaïques de tâches de couleurs vives organisées en bandes verticales circulaires. Son œuvre est alors associée à la Color Field Painting de la Washington Color School, qui est alors largement remarquée lors de l’exposition Washington Color Painters à la Washington Gallery of Art en 1965.

Pour la série des Earth Paintings, dont Iris, Tulips, Jonquils, and Crocuses (1969) fait partie, Thomas adopte une vue macroscopique sur la nature l’environnant, comme si elle ne pouvait plus en distinguer que des tâches de couleurs. En 1972, une exposition de son œuvre est présentée à la Corcoran Gallery of Art de Washington. La même année, son œuvre magistrale dénuée de contenu politique et son attitude apolitique font de Thomas une candidate idéale pour le Whitney Museum, qui organise un programme d’expositions d’artistes africains-américains sous la pression de la Black Emergency Cultural Coalition. Thomas est alors la première femme africaine-américaine à bénéficier d’une exposition personnelle dans ce musée américain. Sa reconnaissance reste cependant essentiellement américaine.

Publication en partenariat avec le Centre Pompidou, dans le cadre de l’exposition Elles font l’abstraction présentée au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Galerie 1, Paris, du 5 mai au 23 août 2021, sous le commissariat de Christine Macel et de Karolina Ziebinska-Lewandowska (pour la photographie), assistées de Laure Chauvelot. Notice tirée du catalogue de l’exposition publié par les éditions du Centre Pompidou ©Éditions du Centre Pompidou, 2021