Recherche

Carmen Herrera, Untitled, 1952, acrylique sur toile, 63,5 × 152,4 cm. Coll. MoMa, New York, don de Agnes Gund et Tony Bechara

« Ce que vous voyez, c’est ce que vous voyez », déclarait Frank Stella (1936-2024) à propos de son travail, résumant ainsi l’une des caractéristiques du Minimal Art, en opposition à l’expressionnisme abstrait qui l’a précédé. Si l’on prend cette phrase au pied de la lettre, ce qui était « à voir » était alors essentiellement créé par des artistes hommes. Pourtant, lorsque F. Stella commence ses peintures radicales à rayures noires en 1959, la Cubaine Carmen Herrera (1915-2022) réalisait ses acryliques rayés depuis le début des années 1950 déjà.

Il est indéniable que le Minimal Art a été historicisé comme un mouvement masculin. La liste des créateurs que l’histoire de l’art a retenus pour le représenter en témoigne : il s’agit de ceux omniprésents à l’époque sur une scène artistique marquée par un fort patriarcat. Le mouvement a d’ailleurs été théorisé principalement par des hommes, et pas uniquement par des artistes tels que Donald Judd (1928-1994) ou Robert Morris (1931-2018). Le terme même est introduit par Robert Wollheim dans son article « Minimal Art » publié dans Arts Magazine en 1965. Il y analyse la tendance artistique alors dominante comme une forme réductionniste, dérivée de la non-intervention liée à l’objet trouvé et de l’essentialité du monochrome, héritées de deux grands artistes mâles, Marcel Duchamp (1887-1968) et Ad Reinhardt (1913-1967).

Cependant, des artistes et des critiques femmes en sont aussi des protagonistes incontestées. Et si le qualificatif « minimal » est finalement préféré à « A.B.C. art », proposé par Barbara Rose, plusieurs artistes femmes représentent ce courant à ses débuts, à la fois sur la scène « in » et « off ».

Anne Truitt : Première exposition new-yorkaise, André Emmerich Gallery, 41 East 57th Street, New York, © 2024 annetruitt.org

D. Judd, Clement Greenberg et Michael Fried saluent ainsi la précocité d’Anne Truitt (1921-2004) dans sa pratique sculpturale minimale à l’occasion de son exposition personnelle à la André Emmerich Gallery, à New York, en 1963. A. Truitt est l’une des trois femmes parmi les quarante-deux artistes présent·e·s à l’exposition fondatrice du mouvement, Primary Structures : Younger American and British Sculpture, au Jewish Museum de New York en avril-juin 1966. Elle est accompagnée de Judy Chicago (née Judy Cohen, 1939-) et de Tina Matkovic Spiro (1943-), laquelle avait précédemment participé, toujours avec A. Truitt, à l’exposition Seven Sculptors à l’ICA de Philadelphie en décembre 1965. Toujours en 1966, Agnès Martin (1912-2004) et Jo Baer (1929-) présentent leurs pièces à Systemic Painting au Solomon Guggenheim Museum, l’autre événement phare du mouvement. J. Baer était également incluse dans Eleven Artists, exposition organisée par Dan Flavin (1933-1996) en 1964. Liée au mouvement californien Light and Field, Mary Corse (1945-) commence en 1968 à mélanger à sa peinture acrylique des microsphères de verre, un matériau industriel utilisé pour les panneaux de signalisation, créant des œuvres qui semblent irradier la lumière de l’intérieur. Enfin, au-delà des arts plastiques, le caractère pionnier de certaines chorégraphes et danseuses est indéniable : Anna Halprin, à la recherche de mouvements purs, libère la danse de la narration et de l’expressivité, influençant ses élèves Yvonne Rainer et Simone Forti ; Lucinda Childs et Deborah Hay travaillent également dans cette perspective épurée.

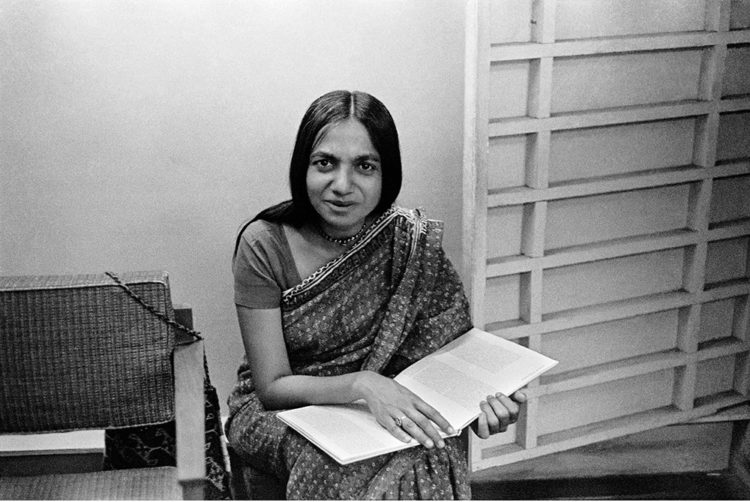

Les artistes citées ici sont répertoriées dans les ouvrages généraux dédiés au Minimal Art et semblent en constituer le socle féminin. Leur création se fonde sur certains éléments typiques du Minimal Art : la forme géométrique pure, la sérialité, le désir de fuir toute expression émotionnelle personnelle. Et, bien sûr, aucune d’entre elles n’a eu une carrière comparable à celle de leurs homologues masculins. D’autres artistes figurent dans des études et expositions posthumes1, par exemple Dorothea Rockburne (1932-), Mia Westerlund Roosen (1942-), Jackie Ferrara (1929-), Rosemarie Castoro (1939-2015), Lydia Okumura (1948-), Noemí Escandell (1942-2019), Gego (1912-1994), Mildred Thompson (1936-2003), Barbara Chase-Riboud (1939-), Mary Obering (1937-2022), Zilia Sánchez (1926-), Nasreen Mohamedi (1937-1990), Kazuko Miyamoto (1942-), Senga Nengudi (1943-), Maren Hassinger (1947-) et des Européennes comme Marthe Wéry (1930-2005), Charlotte Posenenske (1930-1985), Magdalena Więcek (1924-2008) – la liste ne saurait être exhaustive. Cependant, toutes ces artistes ne sont généralement pas répertoriées dans le Minimal Art puisque cette étiquette, associée à une vision intransigeante et limitée, est rapidement devenue discriminante.

La prise de conscience féministe qui se développe au début des années 1970 souligne en effet la rhétorique du pouvoir exprimée par le mouvement minimal, déjà accusé d’être un symbole de l’impérialisme américain et du capitalisme2. Afin de s’en détacher, le post-minimalisme3 met l’accent sur les structures irrégulières, sur le fait main, sur la métaphore organique évoquée par l’emploi de produits industriels flexibles comme la fibre de verre, le latex, le chanvre, utilisés par Eva Hesse (1936-1970), Lynda Benglis (1941-) ou Jackie Winsor (1941-2024). D’ailleurs, la première exposition considérée a posteriori comme post-minimaliste est Eccentric Abstraction, qui se tient dès 1966 à la Fischbach Gallery, à New York, quelques mois après Primary Structure4, et qui propose une approche plus intuitive. Les artistes femmes, soumises à une hégémonie masculine invisibilisante, tendent plutôt à affirmer un langage poreux comme alternative à l’orthodoxie, symbole du pouvoir dominant. D’autre part, dans les mêmes années, la vision pluraliste supplante celle monolithique et l’enthousiasme pour le progrès technologique et industriel commence à décliner. Au début des années 1970, d’un point de vue féministe, le techno-optimisme implicite dans l’art minimal semble non seulement dépassé mais moralement répréhensible5. Lucy Lippard a même célébré le retrait de l’idéologie formaliste du modernisme, symbole à la fois du patriarcat et d’un art neutralisé et déshumanisé, comme une contribution féministe à la culture6.

Les artistes femmes qui poursuivent, au-delà des années 1960, l’exploration du langage moderniste et minimal en le défiant sont davantage négligées, souffrant également de l’éloignement des orientations féministes.

Beverly Pepper vérifiant l’installation de sa sculpture au Albright-Knox’s Sculpture Garden en 1969, Courtesy Albright-Knox Gallery Digital Assets and Archives Collections, Buffalo, New York

Si nous nous concentrons sur la sculpture tout en excluant les œuvres considérées comme post-minimales, nous disposons de peu d’exemples et de rares études. Avec ses formes réduites, géométriques, sa structure modulaire, ses matériaux industriels, l’accent mis sur l’anonymat et sur la capacité à condenser un maximum de sens dans une forme simple, comme l’indiquait A. Truitt7, ce type de sculpture a en effet rencontré peu d’adeptes parmi les artistes femmes, car elle emploie fondamentalement un langage considéré comme phallocentrique. En particulier, les œuvres en métal, souvent monumentales, ont été l’apanage des hommes car réputées physiquement trop exigeantes pour le genre féminin. Si Richard Serra (1938-2024), Anthony Caro (1924-2013), Mark di Suvero (1933-) occupent une place importante, au sens propre comme au sens figuré, les sculptrices travaillant le métal à grande échelle ne peuvent pas bénéficier d’une égale reconnaissance. Pourtant, nombre d’entre elles excellent dans ce domaine ! Ne pouvant pas toutes les énumérer, cette analyse s’appuie sur certaines artistes actives aux États-Unis entre 1960 et 1980, en particulier celles qui, attirées par la matérialité du médium et par sa résistance en extérieur, se sont intéressées à l’espace public, modifiant par ce biais l’approche à des formes austères.

La plus connue est sans doute Beverly Pepper (1922-2020), saluée à ses débuts par Rosalind Krauss. Elle commence à créer des sculptures métalliques monumentales en plein air dès 1962 lorsqu’elle réalise, avec le soutien de la société italienne de métallurgie Italsider, des œuvres dans les rues de Spolète (Ombrie), en travaillant directement à l’usine. Sa production en liaison avec l’industrie métallurgique l’amène à devenir l’une des premières artistes à expérimenter l’acier Corten, dès 1964, avant même R. Serra8. Au départ, elle produit des chaînes de formes géométriques répétées, puis, s’inspirant de l’art ancien, elle réalise une série de pièces totémiques et d’autels urbains.

Comme Doris Chase (1923-2008), Lila Katzen (1925-1998) et Anita Margrill (1937-) parmi d’autres, elle développe une réflexion sur la place de la sculpture dans l‘espace urbain, dont l’inclusion dans la sphère sociale soulève des questions culturelles et idéologiques, en lien avec les mouvements politiques de l’époque9. Son but consiste à instaurer un rapport direct avec le public à travers des sculptures au sol, sans socle, capables de dynamiser le paysage, de déployer un esprit communautaire et d’élargir la perspective. Ces sculptrices se montrent sensibles à la perception du visiteur ordinaire, hors du « white cube », ainsi qu’à l’intervention dans un paysage – une tendance commune à l’époque à plusieurs artistes, dont Nancy Holt (1938-2014), Alice Adams (1930-), Mary Miss (1944-), Alice Aycock (1946-), Meg Webster (1944-). Jouant entre clarté visuelle et complexité des formes, elles ne partagent pas l’hostilité du Minimal Art à l’égard du contenu symbolique ou émotionnel. Le caractère référentiel de l’œuvre est fondamental afin que le spectateur, sans perdre de vue la réalité, ait une perception spatiale et temporelle précise. Le « specific object », isolé, autoritaire, impénétrable, autoréférentiel, a cédé la place à une subjectivité qui s’articule dialectiquement par rapport aux autres dans un échange sans cesse négocié. La distance de ces artistes vis-à-vis du minimalisme orthodoxe leur vaut d’être souvent qualifiées plutôt d’abstraites, de géométriques, de post-constructivistes, soulignant à tort leur rapprochement avec le modernisme.

Jane Manus, Delta One, 1979, 120 × 120 × 120 m, Welded Corten Steel, Collection du Mississippi Museum, Jackson, Mississippi

Linda Howard (1934-) est surtout connue pour ses sculptures géométriques en plein air, réalisées à partir de tubes d’aluminium carrés. Étudiant le rapport entre les mathématiques et la nature, elle met en évidence le paradoxe entre l’expérience de la réalité et le savoir, entre réalité physique et réalité conceptuelle, comme dans Round About de 1976. Dans ses œuvres, extrêmement épurées, géométriques, elle travaille la contradiction, l’opposition ouvert/fermé, droit/courbé, organique/inorganique. L’irrégularité est également un élément recherché par Jane Manus (1951-), diplômée de l’Art Institute de Boston, où, au milieu des années 1970, elle commence à créer des volumes symétriques en acier Corten soudé. À cette époque, elle réalise ses premières structures paradoxales fondées sur des équilibres précaires, comme Delta One (1979), sa première pièce monumentale. Même lorsqu’elle décide de travailler l’aluminium, plus souple, en Floride dans les années 1980, elle persiste à expérimenter le déséquilibre. Les lignes continuent de s’échapper sans finaliser une forme, de Girls Night Out (1984) à Broken Open (1986) et à Stand Alone(2020). Selon les points de vue, ses structures offrent différentes perceptions et lectures, et aucune d’entre elles n’est entièrement achevée ou pleinement satisfaite. Elles présentent toutes des déviations inattendues et, souvent, leurs titres narratifs appuient cette imprévisibilité, qui appartient à l’expérience réelle. Ils évoquent une figure, une situation, dissipant ainsi le caractère énigmatique que des formes abstraites peuvent suggérer. Tout en privilégiant les couleurs pures, J. Manus utilise aussi des oranges, du doré, libérant leur interaction avec l’environnement.

Sans cacher leur fascination pour le modernisme, ces sculptrices s’écartent de la fixité du dogme minimaliste, lui préférant l’expression de la mutabilité. Grâce à l’ample éventail de possibilités formelles que cette attitude leur offre, elles s’imposent comme sources fécondes dans l’évolution du mouvement de l’art minimal.

Notamment les expositions suivantes : Other Primary Structures, conçue par Jens Hoffmann, Jewish Museum, New York, 2014; We Wanted a Revolution : Black Radical Women 1965-1985, conçue par Catherine Morris et Rujeko Hockley, Brooklyn Museum, New York, 21 avril-17 septembre 2017 ; Magnetic Fields : Expanding American Abstraction 1960s to Today, conçue par Erin Dziedzic et Melissa Messina, National Museum of Women in the Arts, Washington, 13 octobre 2017-21 janvier 2018 ; Land of Lads Land of Lashes. Rosemarie Castoro, Wanda Czelkowska, Lydia Okumura, conçue par Anke Kempes, galerie Thaddaeus Ropac, Londres, 25 juin-10 août 2018 ; Figures on a Ground, conçue par Éléonore de Sadeleer et Evelyn Simons, Cab Foundation, Bruxelles, 10 juin-1er décembre 2020 ; Female Minimal : Abstraction in the Expanded Field, conçue par Anke Kempkes, Londres, galerie Thaddaeus Ropac, automne 2020.

2

James Meyer, Minimalism : Art and Polemics in the Sixties, New Haven et Londres, Yale University Press, 2003.

3

Le terme « post-minimalism » a été utilisé pour la première fois par Robert Pincus-Witten en 1971 dans un article consacré à Eva Hesse : « Eva Hesse: Post-Minimalism Into Sublime », Artforum, vol. 10, no 3, novembre 1971. Pour sa définition, cf. Robert Pincus-Witten, Postminimalism, New York, Out of London Press, 1977.

4

Eccentric Abstraction, commissairiée pas Lucy Lippard, ouvre à l’automne alors que Primary Structure s’est tenue entre avril et juin. L’exposition est donc contemporaine de Systemic Painting. La théorie d’une différenciation féminine et féministe est exprimée en particulier dans une des premières expositions rendant hommage au post-minimalisme féminin, Sense and Sensibility. Women Artists and Minimalism in the Nineties, organisée par Lynn Zelevansky au MoMA de New York entre le 16 juin et le 11 septembre 1994. Concernant l’expression de la masculinité et de la domination dans le Minimal Art, cf. Anna Chave, « Minimalism and the Rhetoric of Power », Arts Magazine, vol. 64, no 5, janvier 1990, p. 44-63.

5

Susan L. Stoops et Lucy Lippard, « From Excentric to Sensuous Abstraction. An Interview with Lucy Lippard », dans More than Minimal. Abstraction in the ‘70s, cat. exp. Rose Art Museum, Waltham, Brandeis University, p. 28-31 et Susanneh Bieber, « Technology, Engineering, and Feminism : The Hidden Depths of Judy Chicago’s Minimal Art », Art Journal, vol. 80, no 1, mars 2021, p. 106-123.

6

Lucy Lippard, « Sweeping Exchanges : The Contribution of Feminism to the Art of the 1970s », Art Journal, vol. 40, nos 1-2, automne-hiver 1980, p. 362-365.

7

Anne Truitt déclarait pourtant : « Je n’ai jamais permis qu’en ma présence, je sois qualifiée de “minimale”, car l’art minimal se caractérise par sa non-référencialité. Et ce n’est pas ce qui me caractérise ; [mon travail] est totalement référentiel. Je me suis battue toute ma vie pour obtenir le maximum de sens à l’aide des formes les plus simples possible » ( 1987).

8

Sarah Cascone, « At 96, the Sculptor Beverly Pepper Is Only Now Getting Credit for Using Cor-Ten Steel Way Before Richard Serra », Artnet, 24 février 2019.

9

Helen A. Fielding, Cultivating Perception Through Artworks : Phenomenological Enactments of Ethics, Politics and Culture, Bloomington, Indiana University Press, 2021.

Annalisa Rimmaudo est attachée de conservation au département des Collections contemporaines du Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, à Paris, et présidente du Fonds de dotation Christian Boltanski. Docteure en histoire de l’art contemporain à l’université Paris-Sorbonne, elle est commissaire d’exposition, chargée de recherche, autrice de nombreuses publications et intervenante dans plusieurs symposiums. Elle est membre du comité éditorial de Aware Archives for Women Artists Research & Exhibitions.

Annalisa Rimmaudo, « Minimales et post-minimales. La sculpture hors du white cube » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 25 octobre 2024, consulté le 3 juillet 2025. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/minimales-et-post-minimales-la-sculpture-hors-du-white-cube/.