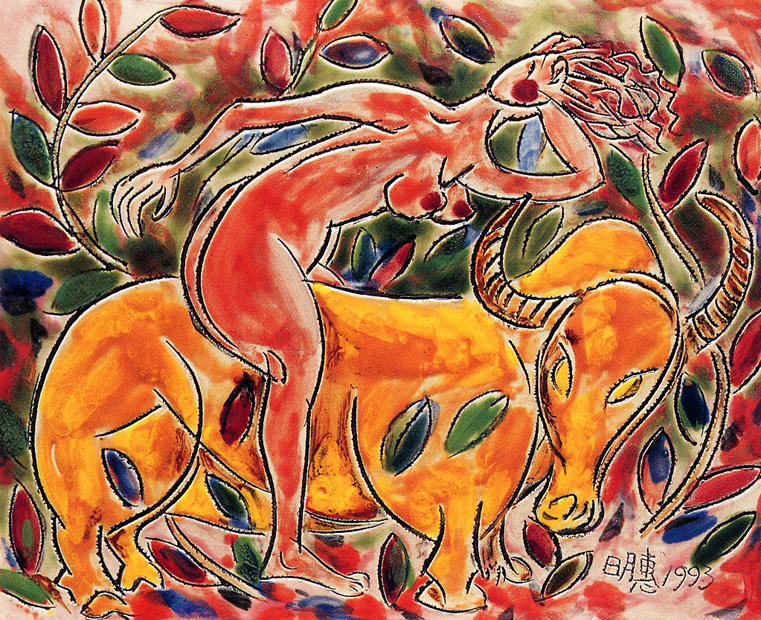

YAN Ming-Huy

Taibei, Shi li mei shu guan (dir.), Mind and Spirit: Women’s Art in Taiwan, cat. exp., Taipei Fine Arts Museum (18 avril – 8 septembre 1998), Taipei, Taipei Fine Arts Museum, 1998

→Huanhsien Liu (dir.), Taipei Art Fair 1996 International, cat. exp. (20-24 novembre 1996), Taipei, Art Galleries Association R.O.C., 1996

→Zhang, Yumei (dir.), Ming Huy Yan, cat. exp., Huo Ke Gallery, Taipei (1995), Taipei, Huo Ke Gallery, 1995

Mind and Spirit: Women’s Art in Taiwan, Taipei Fine Arts Museum, 18 avril – 8 septembre 1998

→Empty Flowers, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, 1994

→Biennale d’art contemporain de Taipei, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, 23 mai – 9 août 1992

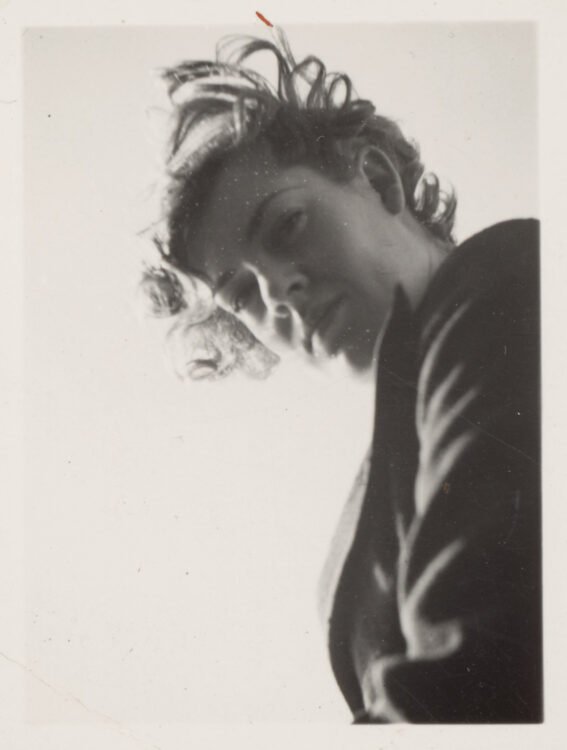

Peintre taïwanaise.

Yan Ming-Huy étudie au lycée pour filles de Chiayi, puis à la faculté des beaux-arts de la National Taiwan Normal University, dont elle sort diplômée en 1979. Elle et son mari emménagent alors aux États-Unis. Tout en élevant son fils, Yan suit des cours à la State University of New York jusqu’à l’obtention d’un Master of Arts en 1987. Elle prend aussi des cours au Fashion Institute of Technology, dont elle est diplômée en design textile en 1989. Yan retourne en 1990 à Taïwan, où elle commence à participer à diverses expositions collectives. Elle est également membre fondatrice du groupe Erhao gongyu (Appartement no 2), un groupement d’avant-garde créé par des artistes de retour au pays après avoir étudié à l’étranger.

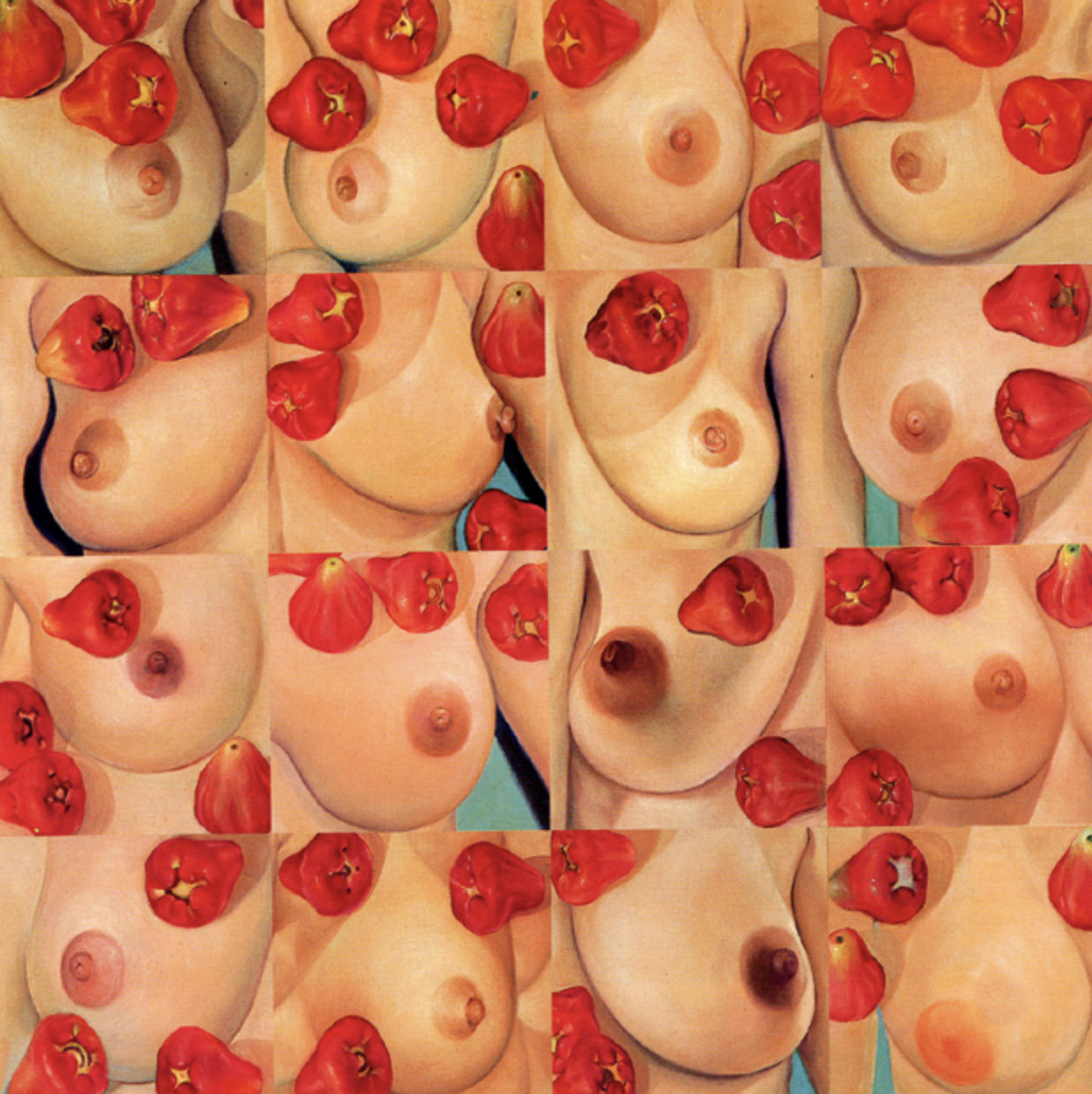

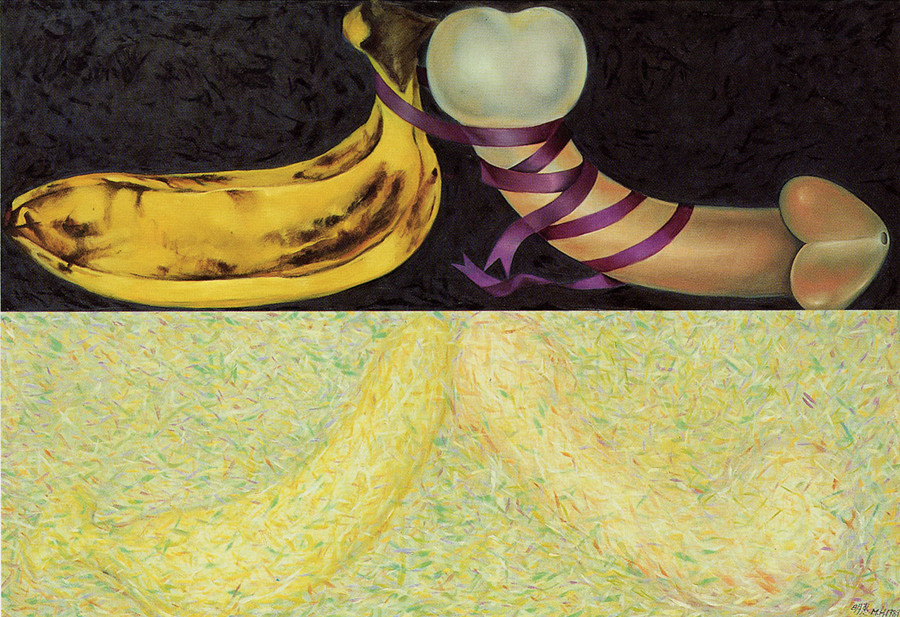

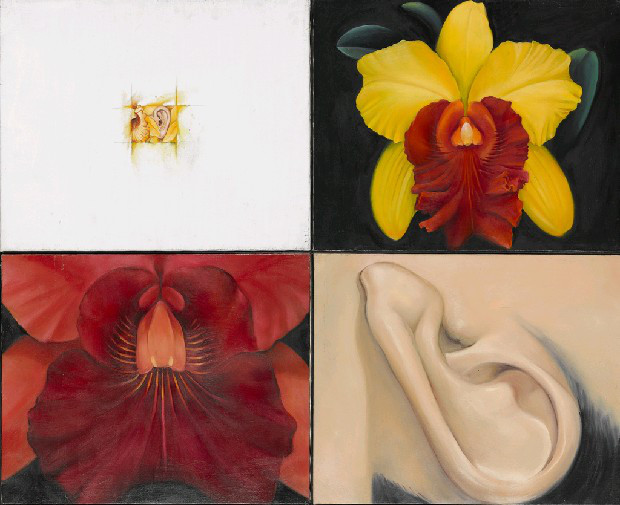

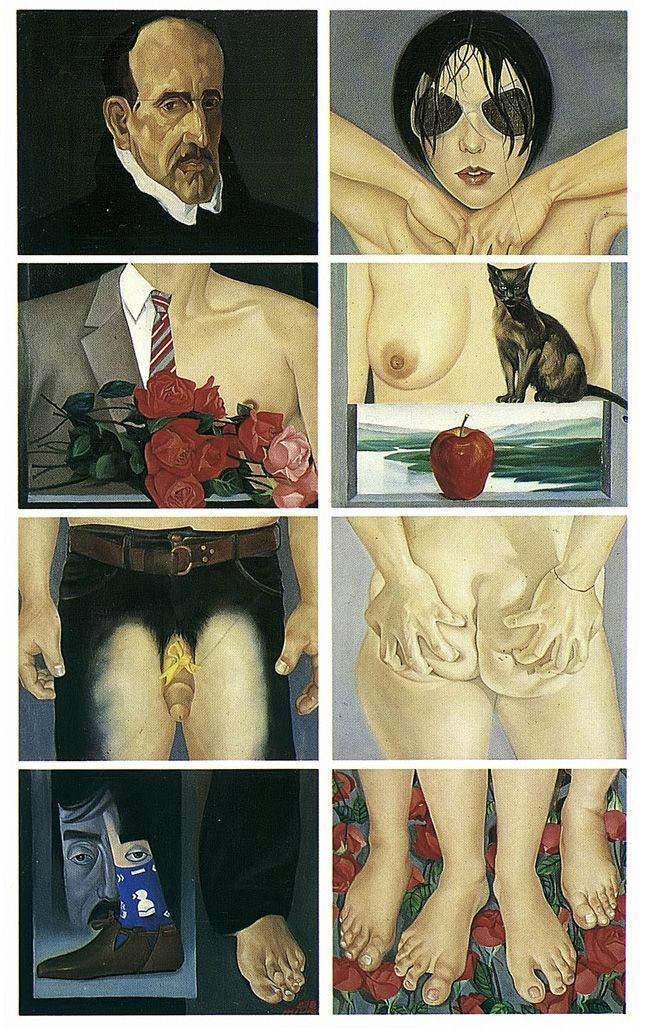

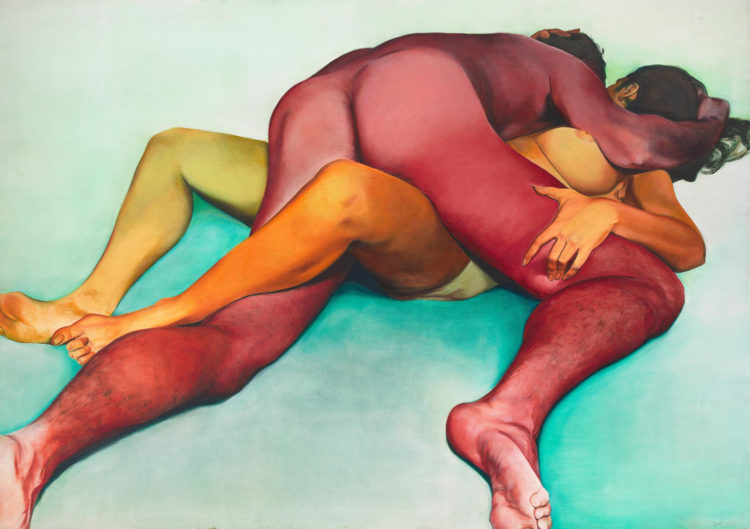

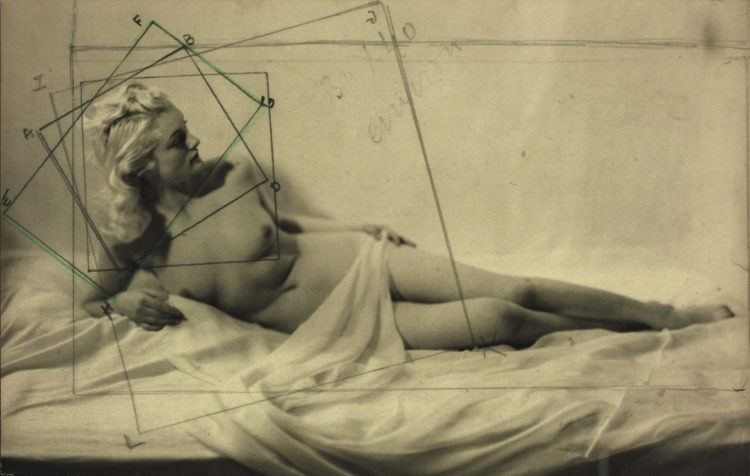

Dans une perspective féministe, l’œuvre de Yan explore les thèmes du corps féminin, de la sexualité et des relations genrées, dont elle subvertit souvent à dessein les représentations traditionnelles. Elle est l’une des premières artistes taïwanaises à soutenir et à revendiquer une pensée féministe dans l’art et elle fait fréquemment référence à sa propre expérience malheureuse du mariage comme source d’inspiration pour son travail. Ses œuvres des années 1990 représentent des plans rapprochés de fleurs, de fruits et de légumes comme des symboles du désir et du sexe féminins. Jamalacs et seins (1990) en est un exemple : l’artiste y juxtapose les images de seize seins de diverses formes avec celles de jamalacs – un fruit qui pousse à Taïwan, dont la forme est souvent associée à un sein féminin dans l’imaginaire populaire.

Le féminisme reste un sujet de tensions dans la société et la sphère artistique taïwanaises des années 1990. Malgré les critiques visant son travail controversé, Yan continue de se battre pour l’égalité des genres en créant des œuvres qui éveillent les consciences au sujet des droits des femmes, et en particulier de l’autonomie du corps féminin. Au début des années 2000, Yan réduit ses activités publiques en raison du climat conservateur qui règne dans le monde de l’art taïwanais. Elle commence alors à réorienter sa pratique vers l’étude des concepts bouddhistes. Ses œuvres de cette période explorent les aspects philosophiques et spirituels de la nature humaine. Yan s’attache à lutter contre les relents conservateurs de la culture et de la société taïwanaises où elle évolue. En abordant de manière audacieuse des sujets sensibles et en encourageant les discours féministes par son activisme et par sa pratique artistique, elle offre un exemple à ses contemporains mais aussi aux plus jeunes générations d’artistes.

Yan prend part à de nombreuses expositions collectives thématiques, dont Women’s Art Week, en 1990, soutenue par la librairie Eslite de Taipei, et une exposition d’artistes femmes organisée en 1994 au New Phase Art Space de Tainan. En 1992, elle est invitée à participer à la Biennale d’art contemporain de Taipei, l’une des expositions artistiques les plus prestigieuses de Taïwan. Son exposition individuelle a lieu dans le Taipei Fine Arts Museum en 1994. Ses œuvres sont conservées au Kaohsiung Museum of Fine Arts, au National Taiwan Museum of Fine Arts ainsi que dans diverses collections particulières.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023