Dora Maar

Caws Marie Ann, Les vies de Dora Maar, Picasso, Bataille et les surréalistes (Dora Maar, With and Without Picasso), Paris ; Londres, Thames & Hudson, 2000

→Dujovne Ortiz Alicia, Dora Maar, prisonnière du regard, Paris, Grasset, 2003

→Baldassari Anne (dir.), Picasso-Dora Maar, il faisait tellement noir, cat. expo., musée Picasso (14 février – 22 mai 2006), Paris, Flammarion/Réunion des musées nationaux, 2006

Dora Maar : Photographer, Dorsky Gallery, New York, 25 avril – 28 juin 2004

→Picasso-Dora Maar, il faisait tellement noir…, Musée Picasso, Paris, 15 février – 22 mai 2006

Peintre et photographe française.

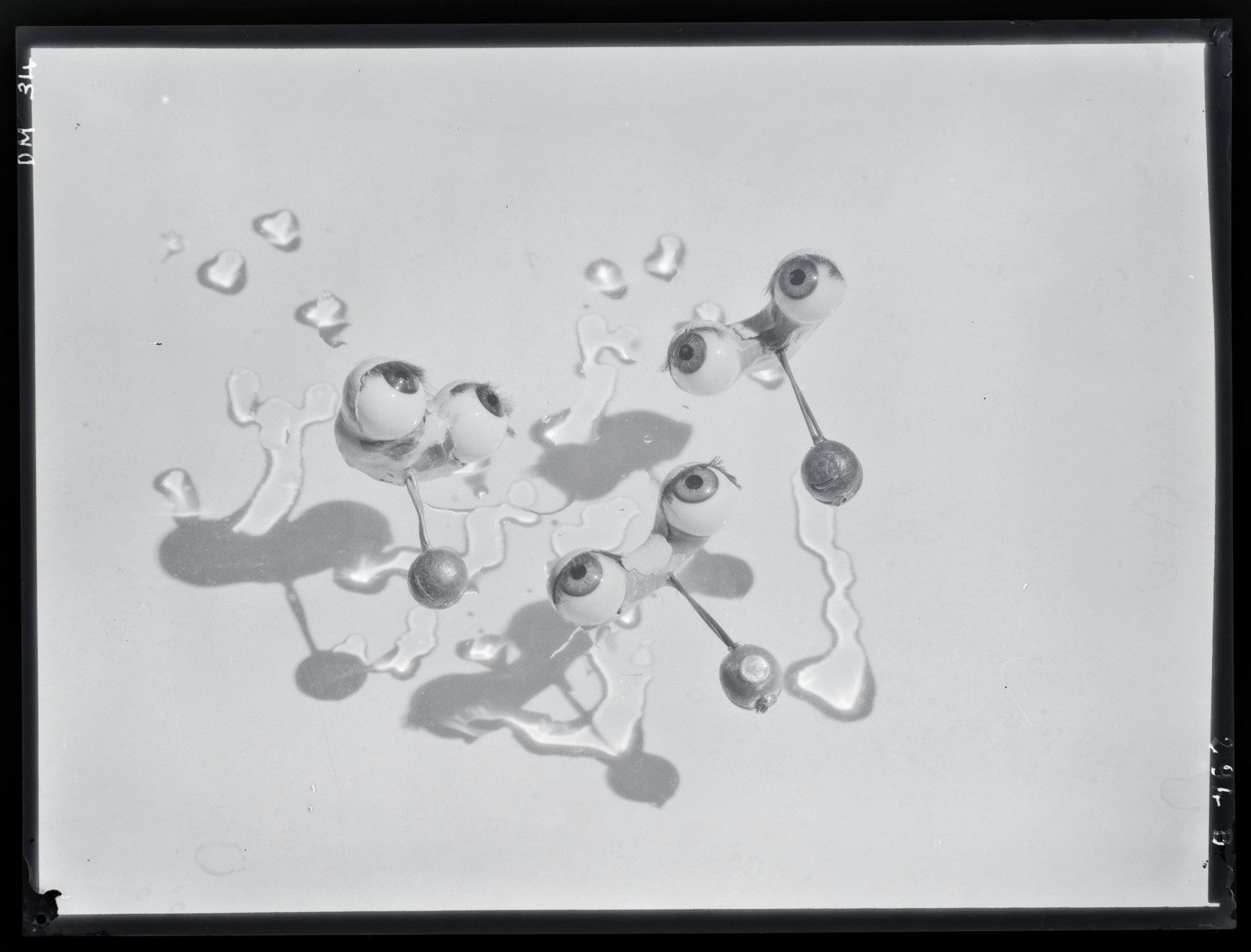

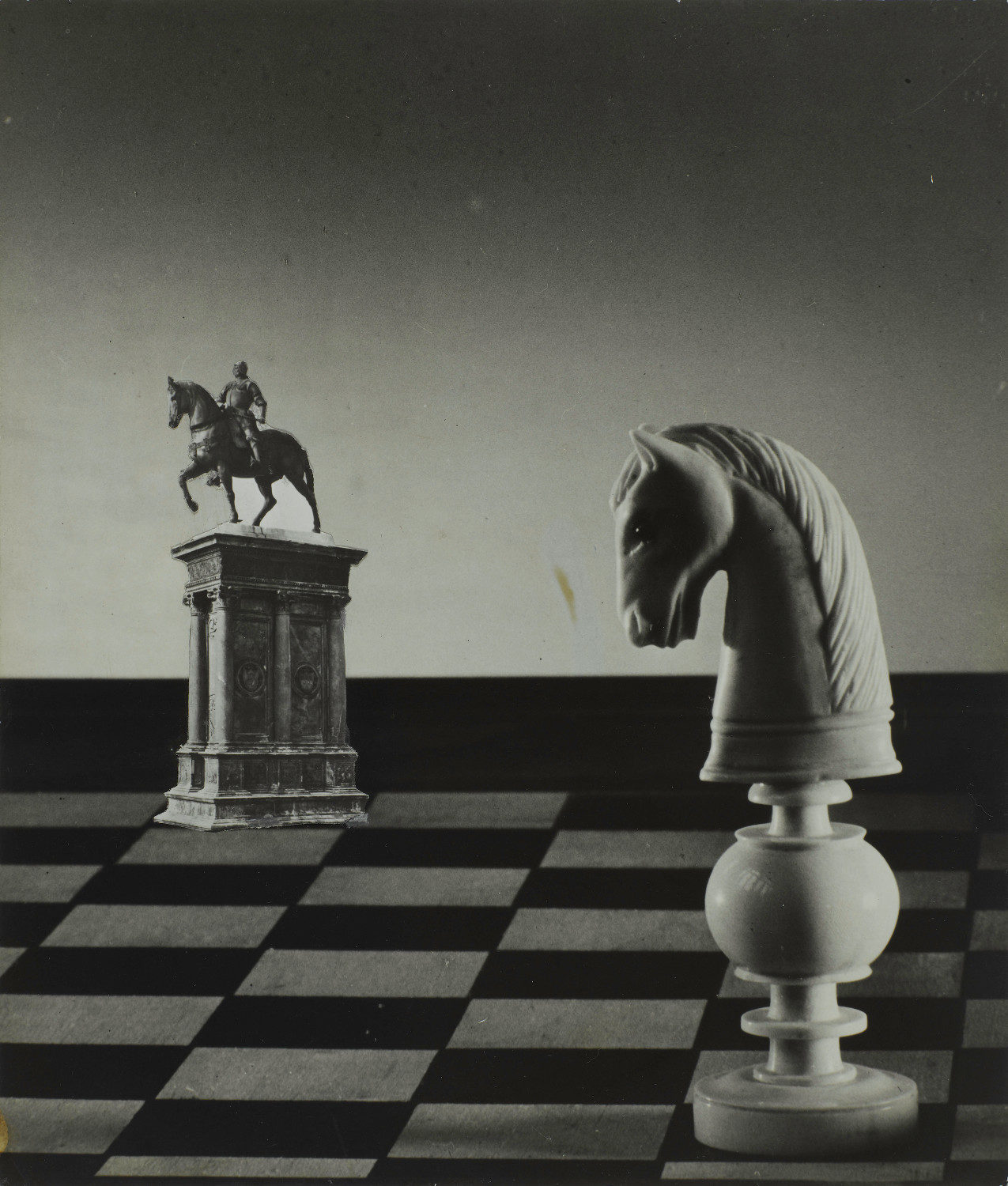

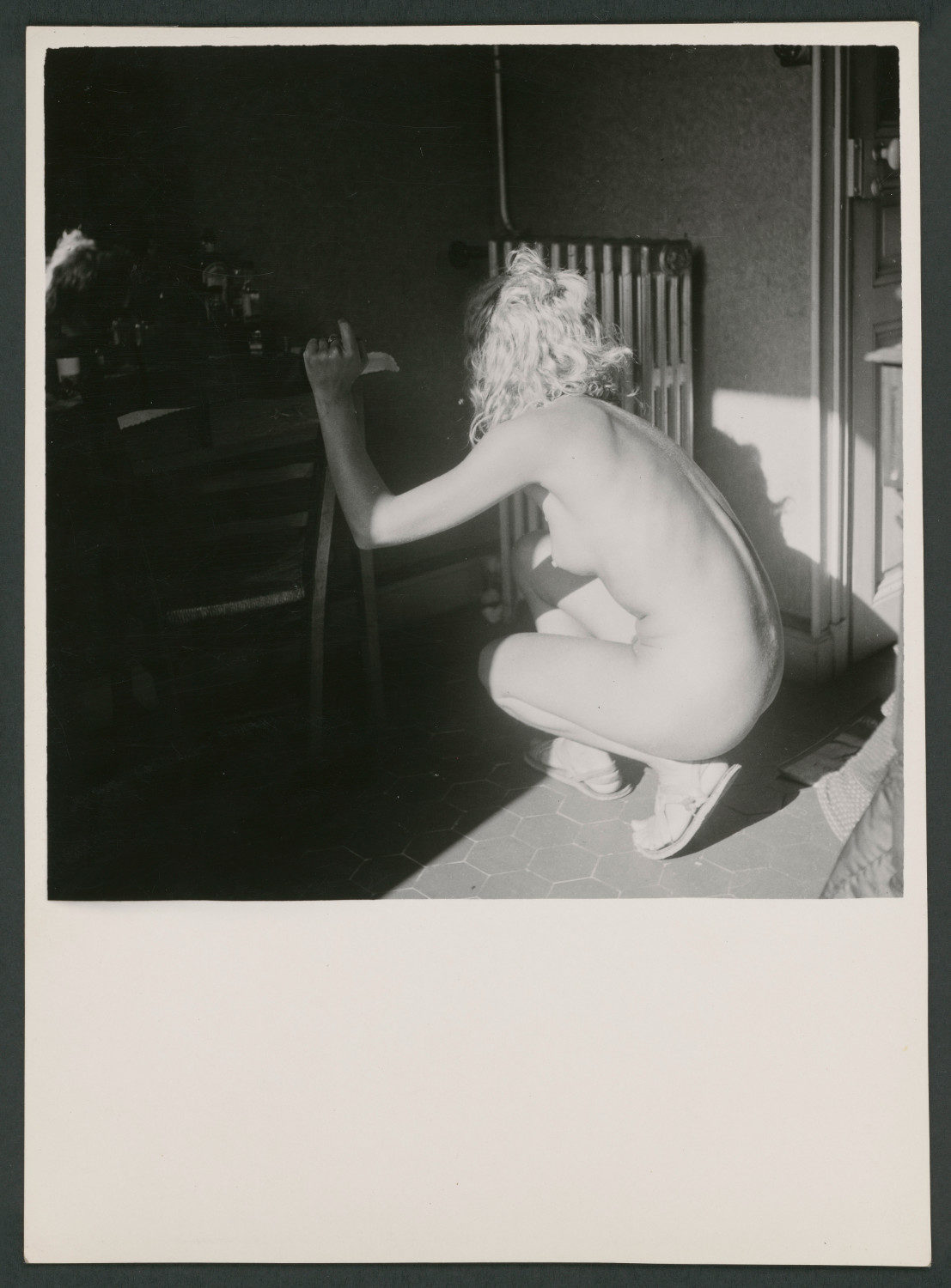

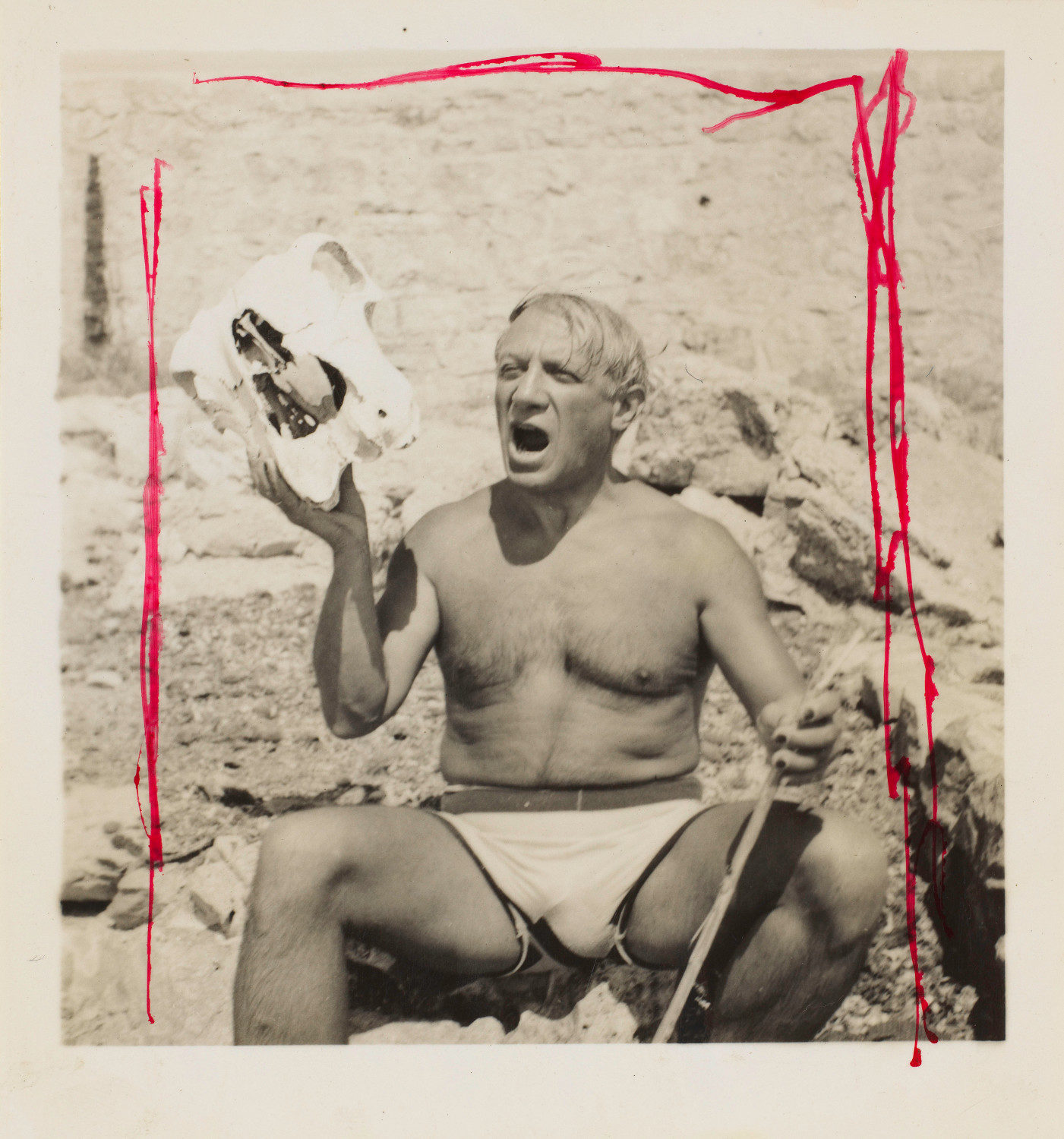

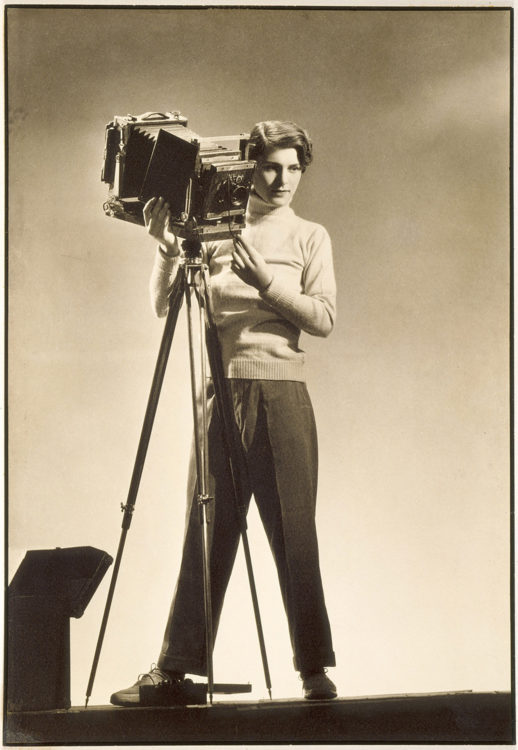

Dora Maar est passée dans l’histoire comme la muse et la maîtresse de Pablo Picasso, mais son image de Femme qui pleure, aux limites de la folie, occulte l’œuvre singulière de cette photographe centrale du mouvement surréaliste. Henriette Théodora Markovitch, née de mère française, passe sa jeunesse en Argentine, où son père, d’origine croate, travaille comme architecte. Quand sa famille rentre à Paris en 1926, elle suit les cours de peinture de l’académie Julian et étudie à l’École de photographie. À la fin des années 1920, elle contracte son nom en Dora Maar et privilégie son travail photographique, qui commence à recevoir un accueil favorable. Associée à Pierre Kéfer entre 1930 et 1934, elle collabore en 1931 à l’illustration photographique du livre de l’historien d’art Germain Bazin, Le Mont Saint-Michel (1935). Elle partage ensuite un atelier avec Brassaï ; puis Emmanuel Sougez, porte-parole de la Nouvelle Photographie, devient son mentor. Son travail répond alors aux critères de l’époque : fleurs en plan rapproché, gros plans d’objets et photogrammes à la Man Ray. Elle réalise aussi portraits, publicités originales, photographies de mode et photographies érotiques. En 1934, voyageant seule en Espagne, elle multiplie, comme à Paris et à Londres, les vues urbaines (affiches, vitrines, petites gens). Tant amoureuse passionnée qu’intellectuelle engagée, elle devient la maîtresse du cinéaste Louis Chavance, puis de l’écrivain Georges Bataille qu’elle rencontre dans un groupe d’activistes d’extrême-gauche. Avec André Breton et G. Bataille, elle signe le manifeste de Contre-Attaque et fréquente le groupe d’agitprop artistique Octobre. Amie intime de Jacqueline Lamba, future épouse d’A. Breton, elle appartient pleinement, dans les années 1930, au groupe surréaliste, dont elle réalise de nombreux portraits. Au sommet de sa créativité, en 1935-1936, elle compose des photomontages étranges et audacieux, dont 29, rue d’Astorg et Le Simulateur sont les plus célèbres. Certaines de ses compositions touchent à l’érotisme, comme ce photomontage qui montre des doigts sortant d’un coquillage et s’enfonçant voluptueusement dans le sable (Sans titre, 1933-1934). Elle réutilise aussi ses vues urbaines, qui servent de décor à des mises en scène inquiétantes. Son Portrait d’Ubu (1936) – en fait, l’image d’un fœtus de tatou – rejoint la fascination des surréalistes pour l’horrible et l’informe.

Lorsqu’elle entre dans la vie de P. Picasso, elle est donc une artiste accomplie qui expose avec les surréalistes (en 1934 et en 1937), et une femme au style anticonformiste. Selon la légende, c’est en jouant à planter un canif entre ses doigts, dans un café en 1936, qu’elle est remarquée par le peintre. Leur histoire est d’emblée passionnelle : elle devient la muse de P. Picasso qui multiplie les dessins de son visage et les esquisses érotiques. Les amants collaborent à une série de photogrammes et de gravures sur pellicule. D. Maar doit aujourd’hui sa réputation de photographe au fait d’avoir remplacé Brassaï et d’avoir immortalisé le processus de création de Guernica (mai-juin 1937). C’est sur les conseils de Picasso qu’elle se remet ensuite à la peinture : portraits stylisés à la manière cubiste (Portrait de Jacqueline Breton et Portrait de Pablo Picasso au miroir), mais aussi natures mortes très anguleuses d’objets isolés, proches de l’esthétique de la Nouvelle Photographie. Sa célébrité dépend désormais moins de son œuvre que de sa relation orageuse avec le peintre espagnol et de l’emprise qu’elle exerce sur lui en tant que modèle. Elle devient en effet une véritable obsession pour celui qui ne cesse de la représenter en femme souffrante. En 1946, lors de leur séparation définitive, elle est victime d’une grave dépression nerveuse, comme en témoignent ses poèmes, et est soignée par le psychanalyste Jacques Lacan. Entourée de ses rares amis, elle s’isole dans un mysticisme grandissant et passe une partie de la fin de sa vie recluse. Les gravures et peintures qu’elle réalise alors contrastent avec le reste de son travail : paysages dévastés et austères d’une Provence romantique, presque abstraits. Brièvement, dans les années 1980, elle renoue avec la photographie, reprenant les techniques du photogramme. Elle alimente aussi jusqu’à sa mort son carnet de poèmes, qu’elle désigne comme « ce secret à moi-même secret ». En 1995 a lieu à Valence, en Espagne, la seule exposition de son travail photographique de son vivant.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Dora Maar sous les projecteurs

Dora Maar sous les projecteurs  Dora Maar malgré Picasso

Dora Maar malgré Picasso