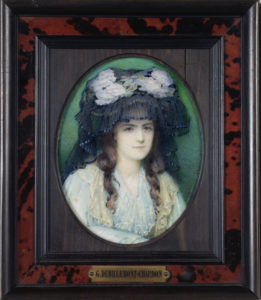

Gabrielle Debillemont-Chardon

Debillemon-Chardon, Gabrielle, La Miniature sur ivoire. Essai historique et traité pratique, Paris, H. Laurens, 1909.

→Laparcerie, Marie, « La Femme à Paris. Les Miniaturistes », La Presse, Paris, n°4612, 14 janvier 1905, p. 3.

Miniaturiste, dessinatrice, aquarelliste, pastelliste et émailleuse française.

Gabrielle Debillemont-Chardon grandit dans une famille de musicien·ne·s qui lui transmet le goût des arts. Son père, Jean-Jacques-Joseph Debillemont, est compositeur et chef d’orchestre et sa sœur Jeanne Debillemont est pianiste. G. Debillemont-Chardon s’éloigne cependant du monde musical pour apprendre le dessin et la miniature auprès des miniaturistes Pierre de Pommayrac (1807-1880) et Antonin Pierre Topart (1833-inc.) ainsi que du peintre Émile Lévy (1826-1890). Elle commence à exposer au Salon des artistes français dès 1877 et y obtient ensuite divers prix.

En parallèle de sa carrière artistique, elle se consacre à la formation des femmes. Elle est professeure de dessin dans les écoles de la Ville de Paris de 1881 à 1896 puis directrice de l’école subventionnée de dessin de la mairie du Xe arrondissement de 1884 à 1892. À partir de 1885, elle donne des cours particuliers de miniature chez elle. Elle enseigne à des femmes de diverses nationalités, comme la Française Marie Laforge (1865-1942), la Suédoise Berta Wilhelmson (1869-1965), la Britannique Sara Page (1855-1943) ou la Russe Sonia Routchine-Vitry (1878-1931). Si cet enseignement lui assure un revenu complémentaire, il lui permet aussi de défendre et de promouvoir la miniature.

Celle-ci connaît depuis le milieu du XIXe siècle un certain déclin suite à l’avènement de la photographie. G. Debillemont-Chardon s’engage dans divers groupes artistiques afin de remettre en lumière cette pratique. Elle est vice-présidente puis présidente de la Société de la miniature, de l’aquarelle et des arts précieux et membre de la Société des miniaturistes et enlumineurs de France. Elle s’investit aussi dans la promotion de la création des femmes en devenant vice-présidente à partir de 1901 puis présidente en 1934 de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS). Elle est présidente de groupe à l’exposition-vente des Arts de la femme de l’Étoile en 1912.

G. Debillemont-Chardon acquiert une notoriété internationale qui lui vaut la réputation de rénovatrice de la miniature. La revue britannique The Studio lui consacre d’ailleurs un article élogieux en 1910. Cette reconnaissance lui sert de tremplin pour affirmer et diffuser sa conception de cet art. Elle publie en 1909 La Miniature sur ivoire. Essai historique et traité pratique, préfacé par Léonce Bénédite, directeur du musée du Luxembourg. Elle s’y efforce de montrer le sérieux et la valeur de la miniature, tout aussi importante selon elle que la peinture à l’huile, et préconise de moderniser ce genre par des techniques d’exécution en accord avec son temps : touches larges pour le fond, contraste entre les vêtements et la précision du visage dans les portraits ou encore travail en plein air. Sa reconnaissance atteint son apogée en 1928, date à laquelle elle est promue chevalier de la Légion d’honneur en qualité d’artiste miniaturiste.

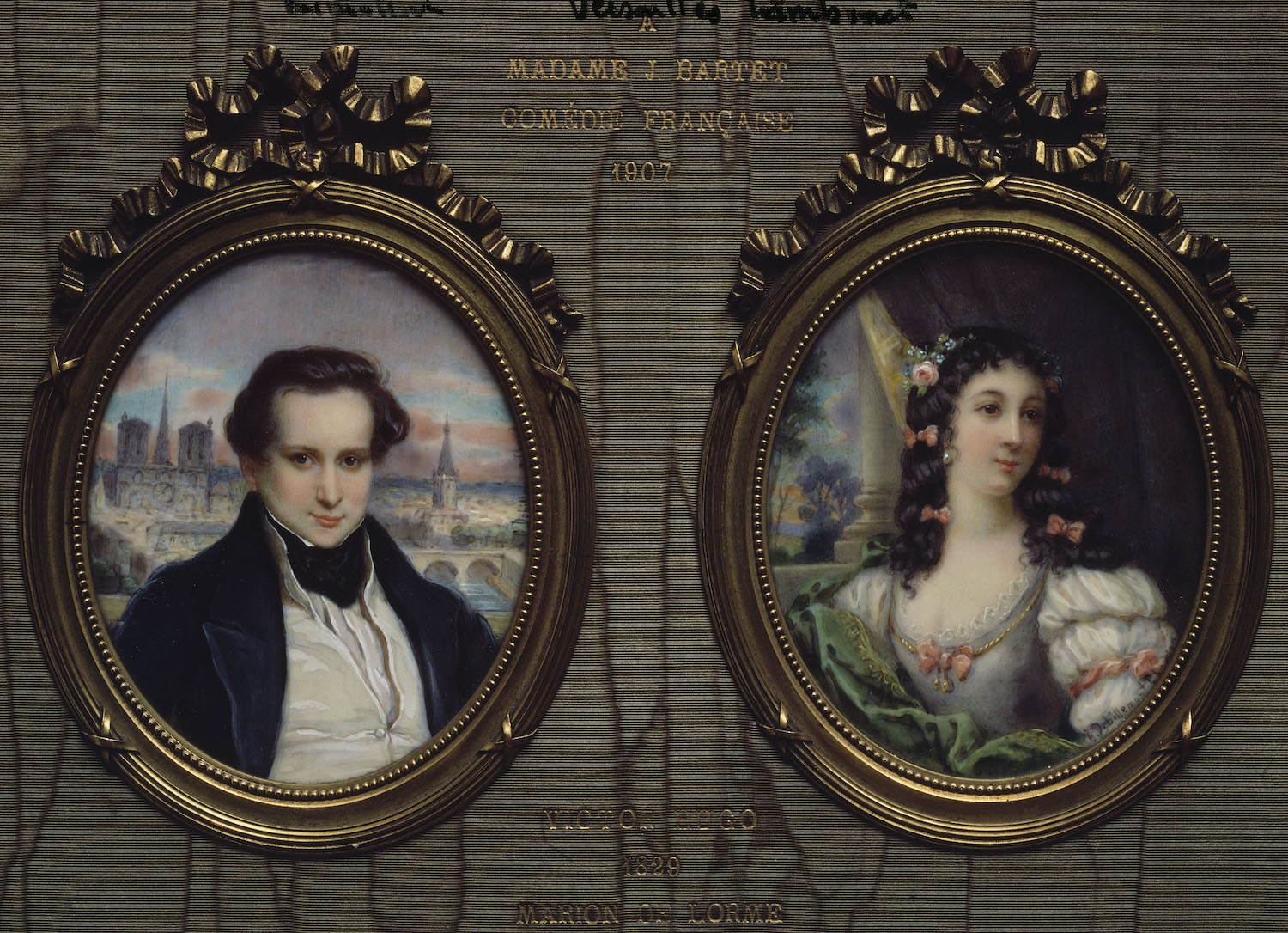

Grâce à son succès, ses œuvres entrent dans les collections publiques. Le musée d’Orsay conserve La Femme au grand chapeau (1901), Jeune nymphe (sans date), Portrait de fillette au bonnet brodé (1901) et Portrait d’une femme en deuil (1902). D’autres de ses créations se trouvent au Petit Palais à Paris (Jeune fille assise, 1919 et Jeune fille, 1903) ou encore au musée Lambinet à Versailles (Victor Hugo et Marion de Lorme). Elle est depuis tombée dans l’oubli.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions