Germaine Casse

Lozère, Christelle, « Artists from the Antilles in Interwar Paris », Catalogue d’exposition The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism, Murrell, Denise (dir.), New York, The Metropolitan Museum of Art, 2024, p. 76-82

→Lozère, Christelle, Histoire de l’art des Antilles françaises en contexte esclavagiste et post-esclavagiste (XIXe siècle – 1943). Pratiques, réseaux et échanges artistiques, habilitation à diriger des recherches, Université Panthéon Sorbonne, 27 juin 2023, p. 209-219

→Lozère, Christelle, « Germaine Casse et la mission de 1923 en Guadeloupe : un mirage politique ? », Houssais, Laurent et Jarrassé, Dominique (dir.), Nos artistes aux colonies, Sociétés, expositions et revues dans l’empire français 1851-1940, Paris, Éditions Esthétiques du Divers, 2015, p.140-157

Ier Salon de la Société des artistes antillais, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 15 – 31 janvier 1924

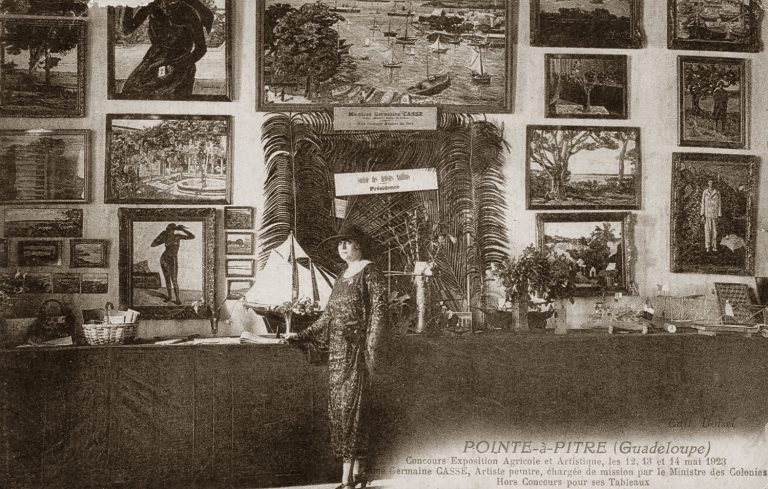

→Exposition Germaine Casse, Concours exposition agricole et artistique de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 12 – 14 mai 1923

→Antilles, Outre-Mer. Exposition Germaine Casse, Musée de la France d’Outre-Mer, palais de la Porte dorée, Paris, 6 – 18 novembre 1957

Artiste peintre et décoratrice de théâtre guadeloupéenne.

Julie Élise Germaine Casse est la fille d’un Blanc créole guadeloupéen, Germain Casse, fervent schœlcheriste et député du parti radical de gauche, et de Julie John, originaire du Sénégal. Sa grand-mère, Marie John, est métisse, née d’un père officier britannique et d’une mère peule. Son père étant brièvement gouverneur de la Martinique, puis trésorier-payeur en Guadeloupe, G. Casse passe son enfance aux Antilles, de neuf à treize ans, avant de suivre ses parents dans le sud de la France. Formée à l’École des beaux-arts d’Avignon, elle est l’élève de Pierre Grivolas (1823-1906) pendant dix ans, s’initiant à la peinture en plein air avec ses variations lumineuses et colorées postimpressionnistes.

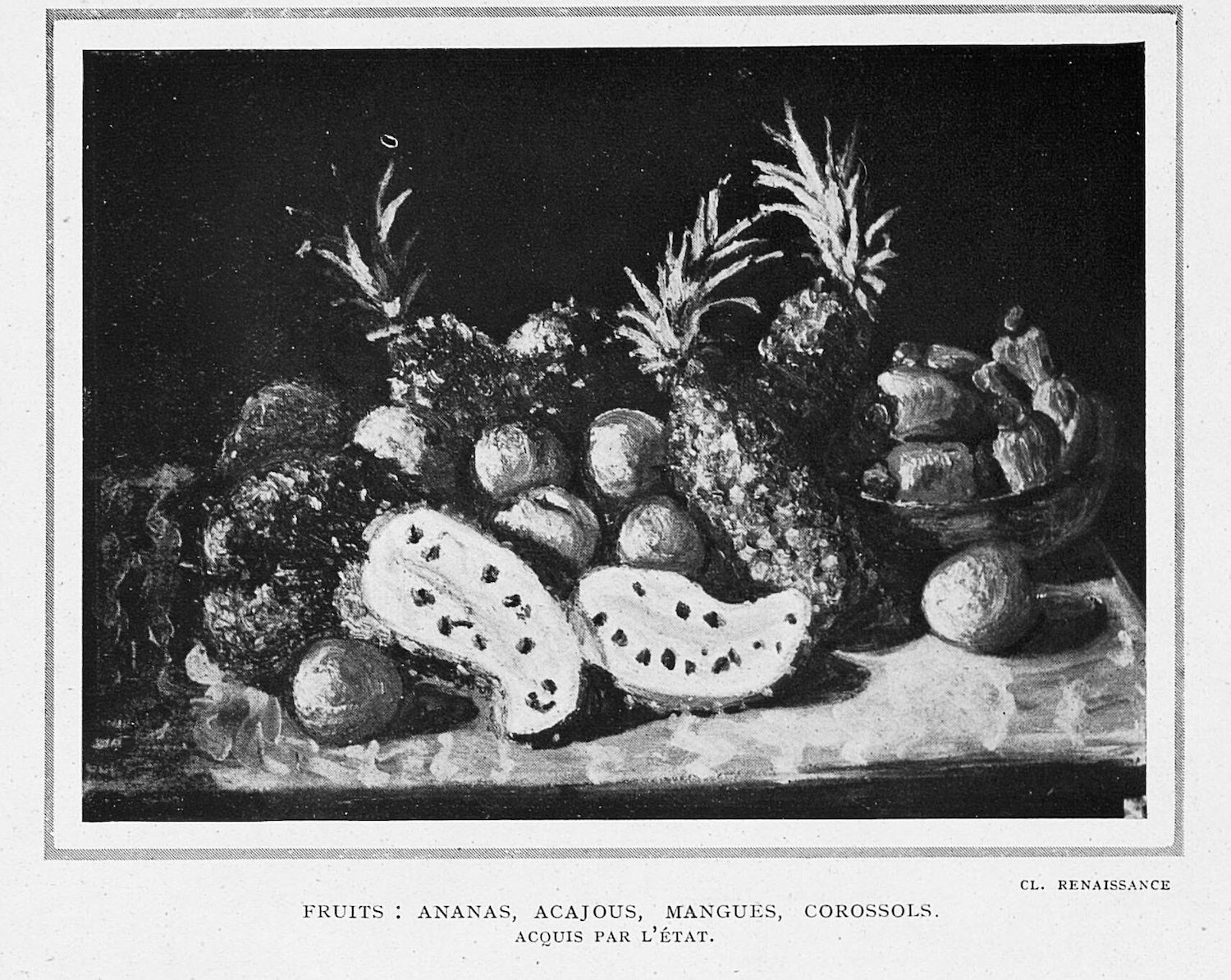

Longtemps dans l’ombre de son mari, le sculpteur Jean-Pierre Gras (1879-1964), G. Casse ne débute sa carrière artistique qu’à l’âge de 39 ans, après leur divorce. Son amie Jeanne de Flandreysy, mécène des artistes félibrige, l’encourage alors à se reconnecter avec ses racines antillaises. En 1920, elle obtient une bourse de voyage colonial au Salon de la Société nationale des beaux-arts : elle choisit la Guadeloupe. Grâce au succès de ses œuvres avignonnaises et guadeloupéennes à l’Exposition coloniale de Marseille de 1922, le ministère des Colonies accepte sa demande d’une mission artistique de deux ans en Guadeloupe. En mai 1923, elle présente ses œuvres à l’exposition de Pointe-à-Pitre, puis crée en janvier 1924 une Société des artistes antillais avec Henry Gabriel (dates?), professeur de dessin d’origine haïtienne et Gilbert de Chambertrand (1890-1983), écrivain et dessinateur guadeloupéen, ayant pour dessein de créer une « villa Médicis aux Antilles ». L’affiche du Premier Salon de la Société des artistes antillais de 1924 est un manifeste allégorique de l’excellence de la femme noire dans toutes les formes d’art : peinture, sculpture, musique et littérature.

Son retour à Paris en 1924 est l’occasion de faire découvrir au public ses tableaux réalisés en Guadeloupe au Salon d’Automne et à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Proche d’Henry Bérenger, sénateur de la Guadeloupe, ambassadeur de France aux États-Unis et président de la Société coloniale des artistes français, G. Casse obtient le soutien des élites politiques noires en France, notamment Gratien Candace, député de la Guadeloupe. Une exposition lui est entièrement consacrée, en août 1925, à la galerie Georges Petit à Paris. Le tableau Édoualine, portrait de jeune fille, choisi pour illustrer le catalogue, montre une jeune Guadeloupéenne, à l’air soucieux, coiffée d’un grand foulard en madras. Le Portrait de M. Alidor Dorvil, conseiller municipal de Petit-Bourg ou bien Mimi montrent également les visages d’hommes et de femmes guadeloupéen·nes, volontairement nommé·es, qui gravitent dans son entourage familial et amical. Dès 1923, Alain Locke, principal théoricien de la Renaissance de Harlem et porteur de l’esthétique du New Negro, avait déjà relevé dans la revue Opportunity l’apport émergent en France de G. Casse dans le nouveau traitement de la représentation des Noir·es.

À partir de 1925, G. Casse crée, à son domicile parisien, l’atelier Karukéra, où elle accueille et soutient la jeune scène artistique afro-caribéenne des arts vivants, alors encore peu connue : Moune de Rivel, Jenny Alpha, Rama-Tahé ou encore Darling Légitimus. Membre du bureau de La Solidarité antillaise, elle réalise des décors dits « antillais » pour les cabarets et le théâtre, notamment pour Victor Étienne Légitimus. Chevalière de la Légion d’honneur, G. Casse participe aux grandes expositions coloniales de son temps : Rome (1931), Bruxelles (1935), Naples (1934-1935), le Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France (1935-1936) et New-York (1939-1940).

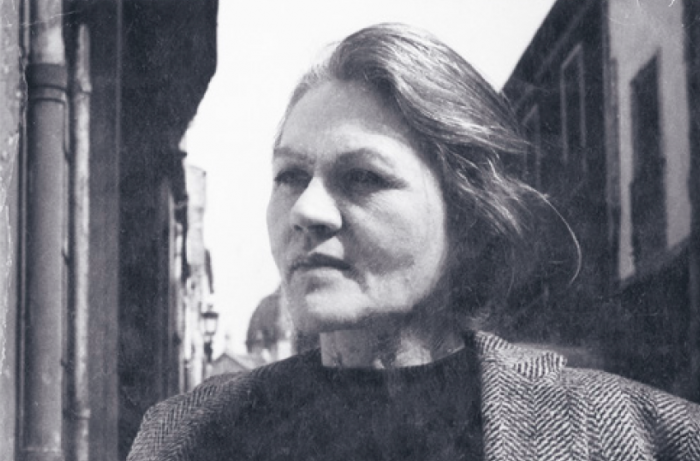

Le discours assimilationniste et colonial porté par G. Casse crée, à la fin de sa vie, une fracture avec les jeunes artistes afro-caribéen·nes qui se positionnent alors dans le courant de la négritude. L’artiste est ainsi rejetée après la Seconde Guerre mondiale, malgré le soutien marqué de l’association de ses Amis d’Avignon ainsi que celui de Moune de Rivel et de Jenny Alpha, qui lui reconnaissent dans la presse son rôle pionnier et moteur dans les années 1920. Une exposition rétrospective, du 6 au 18 novembre 1957, est également réalisée au musée de la France d’outre-mer à Paris. Âgée de 86 ans, G. Casse décède en 1967 dans la misère et l’oubli.