Marcelle Renée Lancelot-Croce

« Un’artista nel Senato del Regno: Renata Lancelot Croce », [Une artiste au Sénat du Royaume : Renata Lancelot Croce], MemoriaWeb – Trimestrale dell’Archivio storico del Senato della Repubblica, n° 29 (nv série), mars 2020

→Schaal Katia, « La médaille de sculpteur, essor d’un genre à l’époque de la ‘médaillomanie’ (1880-1920) », doctorat sous la direction de Claire Barbillon et d’Inès Villela-Petit, Poitiers-Paris, Université de Poitiers/École du Louvre [en cours]

→Ferlier Ophélie, « Marcelle Renée Lancelot-Croce », dans Chevillot Catherine, Papet Edouard (dir.), Au creux de la main. La médaille en France aux XIXe & XXe siècles, Paris, Skira-Flammarion, Musée d’Orsay, 2012, p. 93.

Sculptrice-médailleuse française, devenue italienne par alliance.

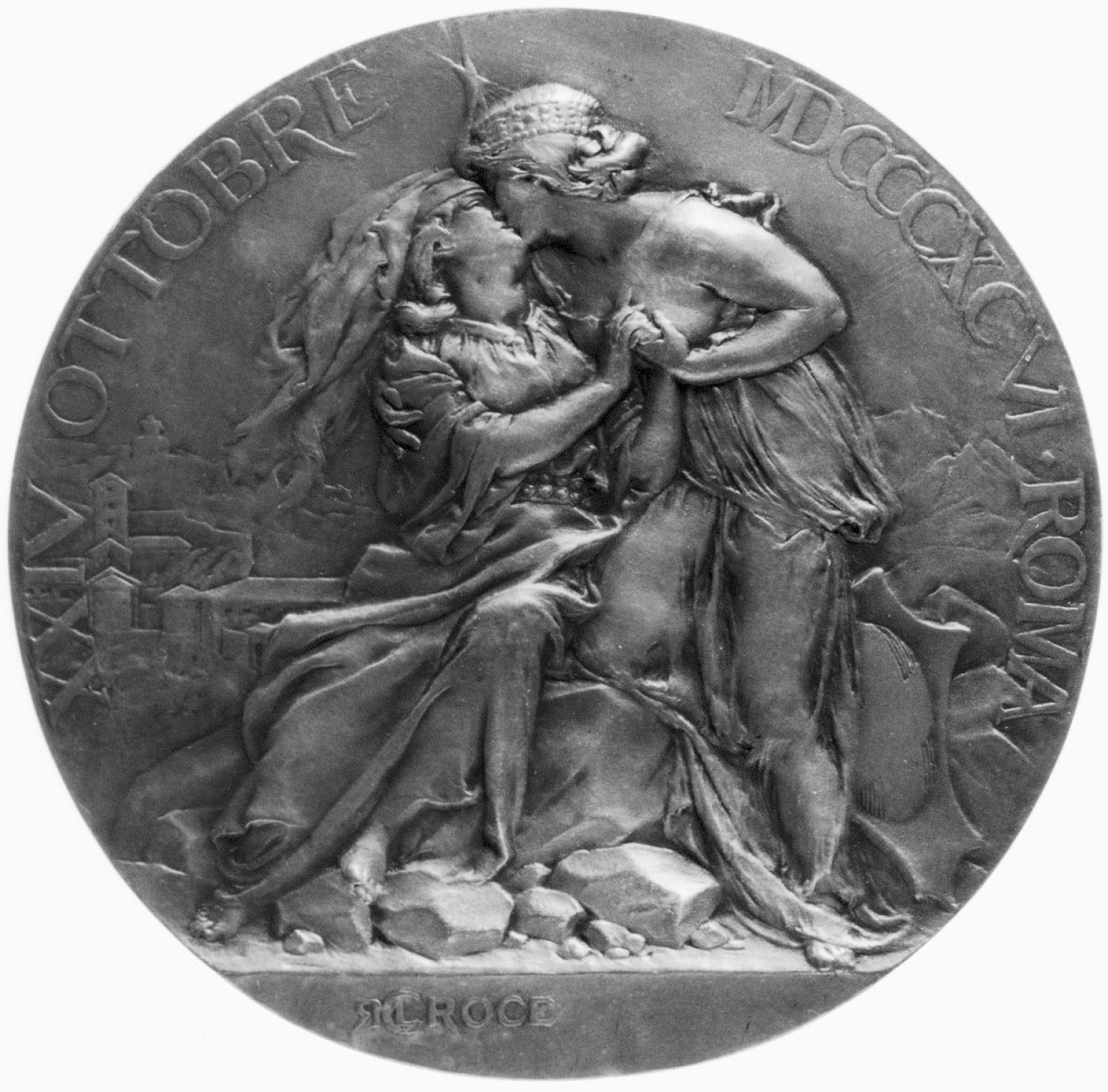

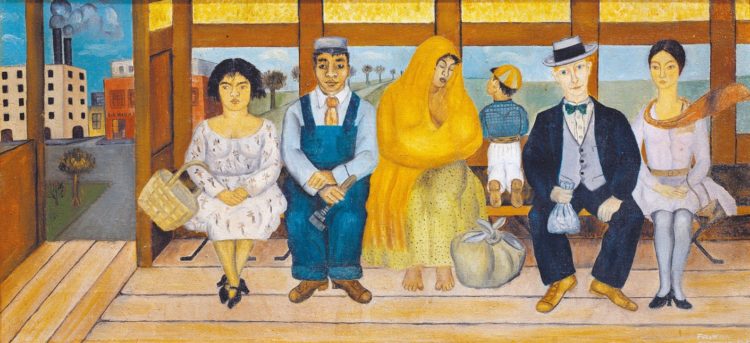

Marcelle Renée Lancelot est issue d’une famille d’artistes. Fille du lithographe Dieudonné Lancelot (1822-1894), elle a pour frères cadets Camille Lancelot (1864-1892) et Gabriel Lancelot (dates inconnues), tous deux sculpteurs. En marge de l’enseignement qu’elle reçoit de son père, elle intègre les ateliers d’Hubert Ponscarme (1827-1903) et d’Eugène Delaplanche (1831-1891). Disposant d’un talent précoce et d’une double capacité à modeler en bas-relief et à tailler l’acier d’une médaille, elle expose à partir de 1878 au Salon des artistes français aussi bien dans la section sculpture que dans la section gravure en médailles. En 1888, elle obtient une mention honorable grâce à ses portraits. L’année suivante, sa participation à l’Exposition universelle lui vaut une mention honorable et la présentation du plateau Le Champagne (1889) au Salon, une médaille de troisième classe ainsi qu’une bourse de voyage, ce qui est une première pour une femme. Pendant l’année 1890, elle parcourt l’Italie et séjourne à Rome. À cette occasion, elle rencontre le sculpteur Leonardo Croce (1852-1934), qu’elle épouse en 1892.

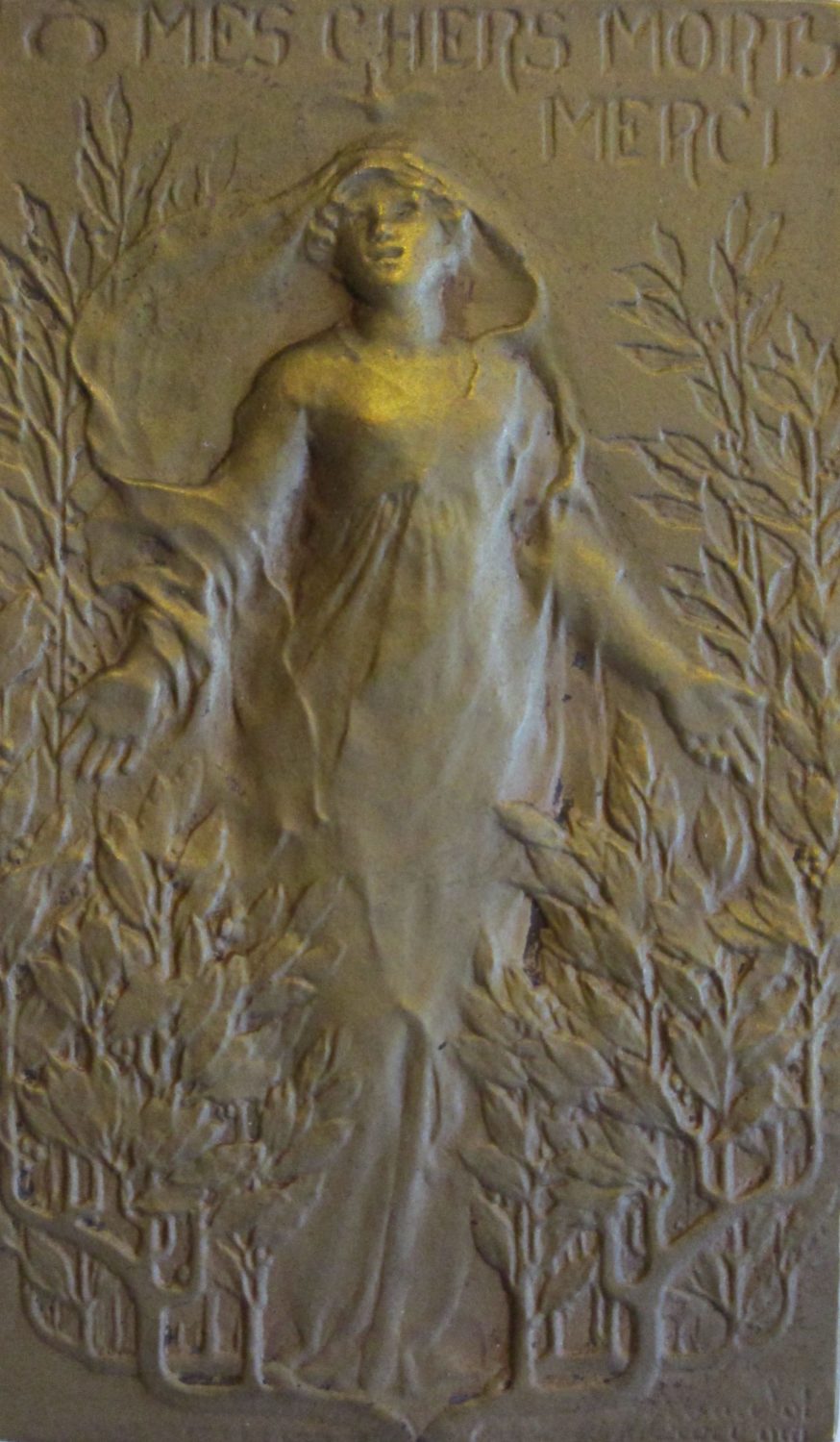

Installée en Italie, elle devient membre de l’Accademia di San Luca à Rome (membre correspondante en 1897, suppléante en 1905 et émérite en 1946) ainsi que du Cercle international de Rome et commence à produire des médailles pour les autorités italiennes (Léon XIII, 1900 ; Umberto Ier, 1901 ; Émile Loubet en visite à Rome, 1904). Pour autant, elle ne cesse pas d’envoyer sa production au Salon des artistes français à Paris. Toujours accueillie avec intérêt, elle obtient en 1894 une médaille de deuxième classe, notamment avec La Femme et ses destinées (1894), et, la même année à Rome, le grand prix de l’Exposition des beaux-arts. La consécration est atteinte lors de l’Exposition universelle de 1900 au cours de laquelle le jury lui décerne une médaille d’or et le gouvernement l’élève au rang de chevalière de la Légion d’honneur. En 1906, le jury de l’Exposition universelle de Milan lui attribue encore un premier prix.

La critique loue la souplesse de son style, sa capacité à modeler des reliefs sans accentuation artificielle et son aisance à traiter avec fidélité le portrait de ses contemporain·e·s ou avec imagination des motifs symboliques. Ces qualités la rapprochent de l’esthétique néobaroque, alors en vogue dans le domaine de la sculpture et qui contribue au renouveau de la médaille française des années 1890 aux années 1910. Pourtant, du simple fait de son mariage, la critique parisienne, notamment Charles Saunier, conteste son statut de sculptrice-médailleuse française, préférant la classer parmi l’école italienne. Du côté de Rome, sa candidature au poste de graveuse en cheffe de la Monnaie italienne est écartée dès le premier tour d’évaluation en 1913 au simple prétexte qu’elle est une femme, et ce, malgré son indéniable talent.

La médaille étant rattachée aux arts du multiple, il n’est pas rare de trouver des exemplaires de son œuvre conservés dans différents musées français, comme à Rouen, Lille ou encore Narbonne. Le musée d’Orsay est quant à lui détenteur d’un ensemble de vingt-quatre médailles, plaques ou plaquettes dont la moitié a été acquise en 1914. Outre les collections de la Monnaie de Paris et du dépôt légal conservé par la Bibliothèque nationale de France, le fonds le plus riche se trouve au musée des Beaux-Arts de Troyes. Les attaches familiales de l’artiste lui permettent de séjourner régulièrement dans l’Aube et même d’y trouver refuge pendant la Première Guerre mondiale. Dieudonné Royer (1835-1920), peintre et conservateur du musée de Troyes, qui n’est autre que son parrain, est à l’initiative de l’entrée d’une partie du fonds, tandis que l’autre partie provient d’un don fait par l’artiste à la Société académique de l’Aube en 1938. L’ensemble comprend quatorze dessins, trois portraits sur toile, trois sculptures et quarante-quatre œuvres médaillistiques, encore trop peu étudiés et malheureusement relégués dans les réserves.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions