Marcello (Adèle d’Affry, duchesse de Castiglione Colonna, dite)

Maillard Despont Aurélia, Viegnes Michel (dir.), Adèle d’Affry, duchesse Colonna, « Marcello » (1836-1879) : ses écrits, sa vie, son temps [actes de colloque], Paris, Classiques Garnier, 2017.

→Castiglione Colonna Adèle, Correspondance, Fribourg, Société d’histoire du canton de Fribourg, 2015

→Mérimée Prosper, Castiglione Colonna Adèle, Lettres à la duchesse de Castignlione-Colonna, Paris, Boivin &cie, 1938

Marcello : Adèle d’Affry(1836-1879), duchessa di Castiglione Colonna, Musée d’art et d’histoire Fribourg, novembre 2014 – février 2015, Museo Vincenzo Vela, Ligornetto, avril – août 2015, Musées nationaux du palais de Compiègne, octobre 2015 – février 2016, Musée des Suisses dans le Monde, Pregny-Genève, février – juin 2016

→Marcello : 1836-1879. Adèle d’Affry, duchesse de Castiglione Colonna, Musée d’art et d’Histoire de Fribourg, Fribourg, juin – septembre 1980, Musée Rodin, Paris, octobre 1981 – janvier 1981

→Exposition universelle, Paris, 1867.

Sculptrice et peintre suisse.

Née dans une famille aristocratique, Adèle d’Affry, qui choisira plus tard le pseudonyme de Marcello, décide à quatorze ans d’être artiste et écrit avoir ressenti sa vocation en découvrant la collection de statues de Louis Ier de Bavière. Elle écrit : « Chez moi, [l’art] sera une profession. »

Entre 1853 et 1854, Marcello apprend les bases du dessin chez le portraitiste fribourgeois Joseph Auguste Dietrich (1821-1863) et celles de la peinture chez Joseph Fricero (1807-1870) à Nice. Elle prend ensuite des cours de sculpture à Rome chez Heinrich Maximilian Imhof (1795-1869). À la fin de l’année 1857, elle modèle de mémoire le buste de son mari récemment décédé, don Carlo Colonna, duc de Castiglione-Aldovrandi, ainsi que son autoportrait destiné à sa mère. Parmi ses premiers croquis se trouvent des dessins des figures de la chapelle Sixtine. Très inspirée par Michel-Ange (1475-1564), elle lui demande, dans un sonnet, de faire d’elle son héritière.

En 1859, elle loue un atelier à Paris et se forme en copiant les maîtres au Louvre. Habillée en homme, elle assiste aux cours d’anatomie du professeur Sappey à l’École pratique de médecine. Elle étudie le dessin animalier au Muséum d’Histoire naturelle avec Antoine-Louis Barye (1795-1875), reçoit les conseils d’Auguste Clésinger (1814-1883) et rencontre Eugène Delacroix (1798-1863), qui partage son admiration pour Michel-Ange.

Marcello réalise sa première composition aboutie, La Belle Hélène, en 1860. C’est aussi sa première œuvre reproduite en bronze. Elle en envoie un exemplaire à Napoléon III. En 1861, sa demande d’étudier à l’École des beaux-arts est rejetée. Elle séjourne en 1862 à Rome, où elle voit le groupe Ugolin et ses fils de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) à la Villa Médicis, dans lequel elle retrouve l’esprit de Michel-Ange.

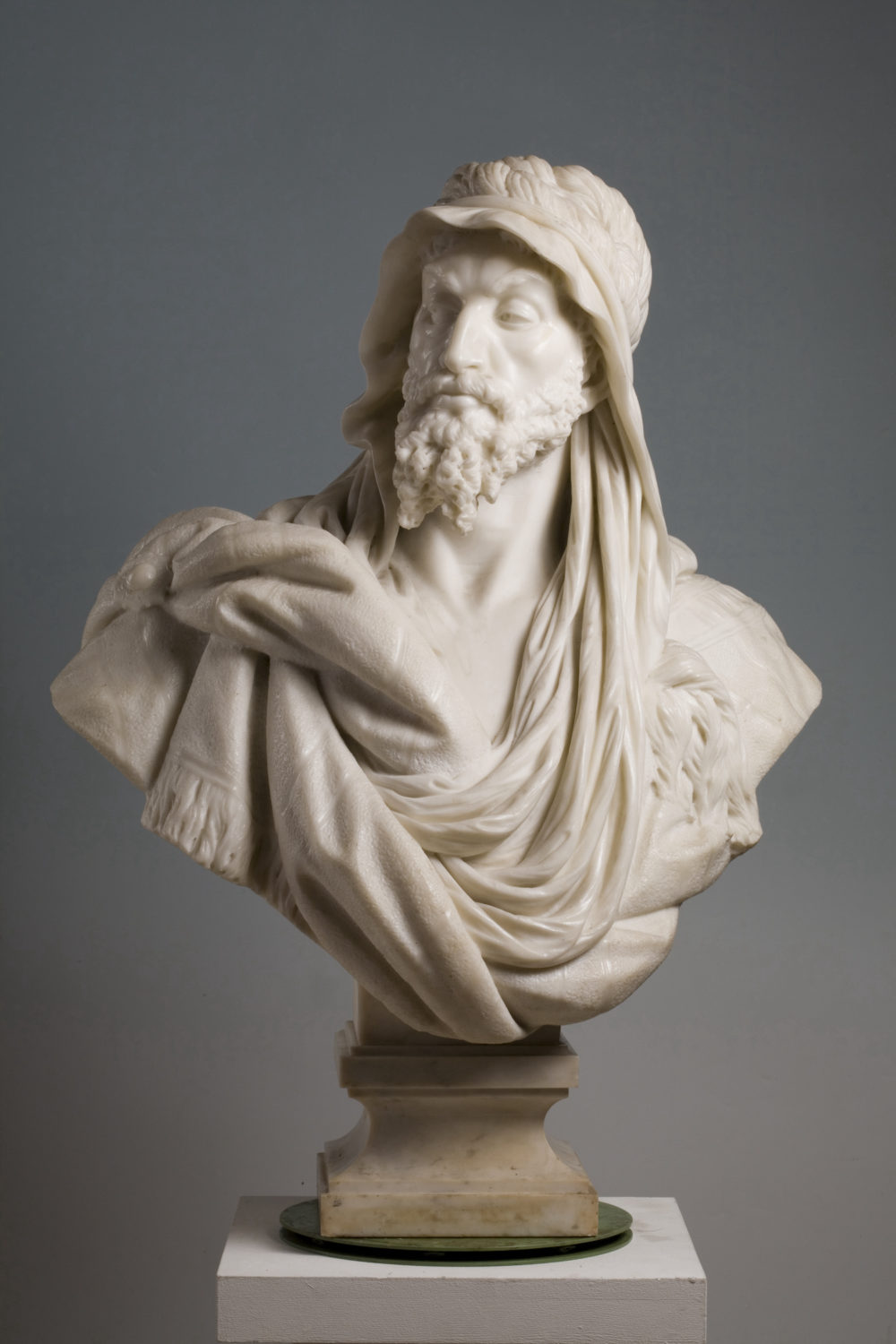

Elle participe au Salon pour la première fois en 1863. Elle y présente trois bustes : deux en marbre, dont Bianca Capello, et un en cire. L’empereur lui commande Hécate pour le parc de Compiègne, œuvre qui porte le souvenir des sibylles de Michel-Ange, ainsi que le buste de l’impératrice Eugénie, d’abord refusé par la commission des Beaux-Arts de la Ville de Paris avant d’être accepté par le baron Haussmann.

L’Exposition universelle de 1867 à Paris est l’occasion de présenter, dans la section des États pontificaux, une sorte de rétrospective de son travail. Sept bustes de femmes mythologiques (La Gorgone, Ananké), historiques (Bianca Capello, Marie-Antoinette à Versailles, Marie-Antoinette au Temple), littéraire (Marguerite de Goethe) et contemporaine (La Transtévérine) entourent Hécate.

Au Salon de 1870, elle expose La Pythie, qui divise la critique, et le Chef abyssin, qui fait l’unanimité. La Pythie est achetée par Charles Garnier pour le Foyer des abonné·e·s de l’Opéra de Paris. Marcello n’obtient que deux mentions honorables au cours de sa carrière au Salon malgré plusieurs achats de l’État pour le musée du Luxembourg (Bianca Capello, Chef abyssin). Sa fortune supposée est peut-être un obstacle, elle est aussi souvent accusée d’amateurisme. Elle reçoit toutefois une médaille en 1873 à l’Exposition universelle de Vienne.

Dès 1869, Marcello souhaite se tourner un peu plus vers la peinture. Elle suit alors les cours de dessin d’Ernest Hébert (1817-1908) à la Villa Médicis et de peinture dans l’atelier de Mariano Fortuny i Marsal (1838-1874). En 1870 et 1871, elle s’exerce dans l’atelier d’Alfred van Muyden (1818-1898) à Genève. En 1872, de retour à Paris, elle peint avec Léon Bonnat (1833-1922). Son premier envoi de peinture au Salon date de 1874, mais La Conjuration de Fiesque est refusée par le jury. Elle réalise en tout une centaine de toiles comprenant essentiellement des portraits, des copies, des scènes de genre et des natures mortes.

Elle travaille très tôt à la promotion et à la documentation de ses œuvres par la photographie, en collaborant notamment avec Nadar (1820-1910). Dans son testament, elle fait don de ses œuvres et de sa collection à sa ville natale, Fribourg. Sa mère, Laure d’Affry, porte sa mémoire et le musée Marcello est inauguré le 28 juillet 1881. Marcello est enterrée au cimetière paroissial de Givisiez. Sa tombe porte l’épitaphe suivante : « Elle aima le Beau et le Bien et ses œuvres lui survivent. » L’œuvre de la sculptrice a notamment été valorisée par les recherches d’Henriette Bessis et Catherina Y. Pierre, par l’exposition Marcello : Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de Castiglione Colonna organisée de 2014 à 2016 à Fribourg, Compiègne et Pregny-Chambésy ainsi que par le colloque international qui s’est tenu en 2014 à Fribourg.

Publication en partenariat avec le musée d’Orsay.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions